亚平宁“豆战车”:意大利L3系列轻型坦克图史

在两次世界大战之间,坦克这种诞生于一战战场的新型武器得到快速发展,并在二战战场上大放异彩,奠定了"陆战之王"的地位。在战争的刺激下,各主要参战国竞相开发新型坦克,火力和装甲防护不断增强,坦克的尺度和重量也水涨船高,到二战后期已经出现了40~60吨级别的重型坦克,比如大家熟知的德国虎式坦克、苏联IS重型坦克等等。然而,与其他国家坦克越来越重的趋势相反,意大利军队却以一种比成人身高还要矮的轻型坦克打满了全场,而这种"小矮人"坦克就是本文要介绍的L3系列轻型坦克。

从CV29到L3

1928年,意大利军方首次提出了对轻型快速坦克的需求,准备用来完成侦察和步兵支援的任务。经过考察,意大利于1929年从英国购买了5辆卡登-洛伊德Mk VI型超轻型坦克,作为本国新型坦克开发的模板。经过测试和研究,意大利与英国签订协议,获得了仿制该型坦克的许可。

新型坦克由两家联合开发,安萨尔多-福萨蒂内燃机公司负责车体底盘的设计制造,菲亚特公司提供发动机和变速箱。意大利陆军订购了25辆,命名为CV29,CV是意大利语carro veloce的缩写,意为"快速坦克",29指定型年份1929年。CV29的基本特征与卡登-洛伊德Mk VI型相同,采用敞开式战斗室,全重仅1.7吨,长2.5米,宽1.7米,高1.28米,安装一台20马力福特MT汽油发动机,最大速度40公里/小时。CV29的原型车装备1挺7.7毫米维克斯机枪,生产型更换为意大利本国制造的6.5毫米菲亚特-拉维利M14型机枪,装甲厚度仅为6~9毫米。

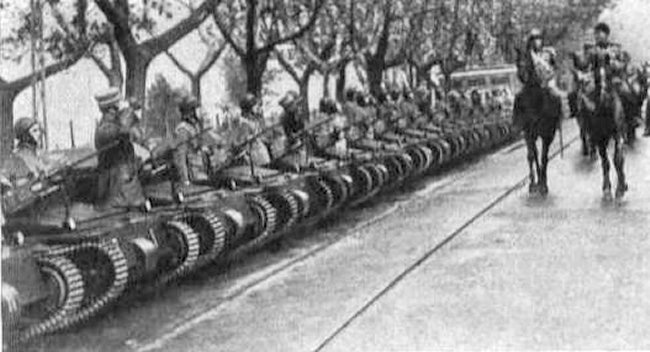

■阅兵式当中整齐排列的CV29坦克,可见其外形非常低矮。

意大利人虽然称CV29为轻型坦克,但以国际通行的坦克分类标准实际上属于超轻型坦克。CV29火力贫弱、装甲单薄,又采用开放式战斗室,战场生存性能低下,因此没有得到大规模列装。但安萨多尔公司凭借生产CV29获得的经验,着手以CV29为基础改进设计性能更好的车型,设计重点在于采用全封闭式车体以及增强火力。

改进设计的第一辆原型车于1930年完成,沿袭了CV29的悬挂系统,只是将负重轮由4对增加到6对,以提高承载能力,乘员仍为两人,即车长兼机枪手和驾驶员。1931年生产的第二辆原型车对悬挂系统进行了修改。在热那亚进行了阶段性测试后,安萨多尔公司完成了第三辆原型车,并在1932年获得了4辆的订单以供继续测试,同时获得了CV3的军方代号。在通过测试后于1933年定型投产,列装部队,命名为CV33。意大利陆军最初计划订购1300辆,其中1100辆装备1挺6.5毫米机枪,200辆配备短身管37毫米火炮。

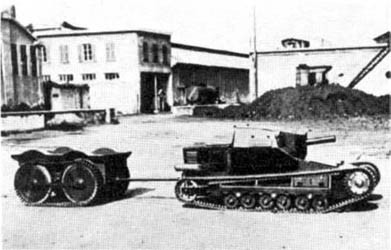

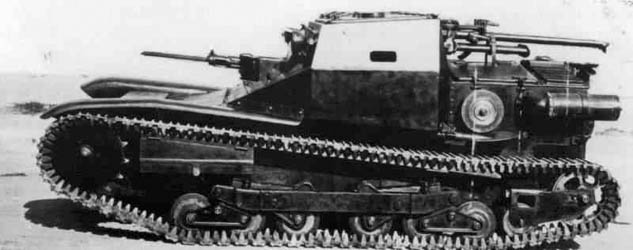

■CV33的第一辆原型车,注意其拖曳着一辆弹药车。

■CV33的第三辆原型车,注意两个履带松紧调节轮与诱导轮共用一副悬架,车体使用焊接和铆接相结合的方式制造,车体侧面的格栅在生产型上被取消。在正式投产后,安萨多尔-菲亚特公司生产了300辆装备1挺6.5毫米M14机枪的CV33,被称为I系列。从1934年开始的CV33将车载武器更改为2挺并列安装在车体右侧的8毫米菲亚特-拉维利M14/35型机枪,增强了火力,悬挂系统也做了改进,被称为II系列。早期制造的I系列后来也升级为与II系列相同的武器配置。

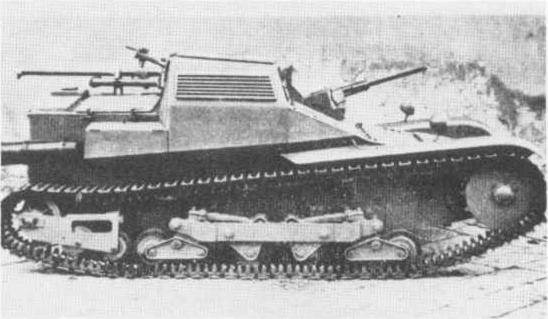

■CV33Ⅰ系列,注意图中装备一挺6.5毫米菲亚特—拉维利M14机枪。

■CV33II系列,武器改为两挺8毫米菲亚特—拉维利M14/35机枪。

■列装意大利陆军装甲部队的CV33轻型坦克及其车组乘员。

■在意大利某次阅兵式上亮相的CV33轻型坦克,从武器配置看属于II系列。

■并排行进的CV33I型轻型坦克,注意车体顶部盖板向后翻起,车组乘员的头部露出车外。

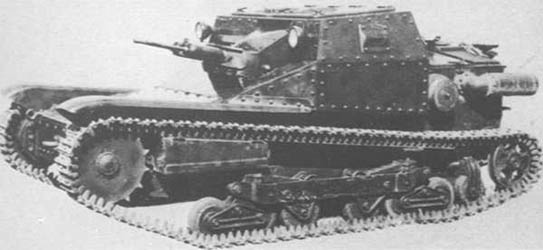

1935年,安萨多尔公司又推出了新的改型,车体装甲全部使用易于生产的锥头螺栓铆接形式,取代了原有的焊接与铆接结合的装甲安装方式。从技术上说这无疑是一种倒退,却是无奈之举,因为当时意大利的焊接技术不过关,无法在大规模生产的同时保证装甲质量。新改型的武器也更换为2挺布雷达M38型机枪,性能优于M14/35型机枪,备弹3200发,但M14/35型机枪仍继续使用,这种新改型被命名为CV35。

CV33/35系列的最后一种主要衍生型是1937年至1938年间推出的CV38(L3/38),该车型试验性地应用了扭杆悬挂方式,使用新型履带克服履带容易脱落的缺陷,武器更换为1挺13.2毫米布雷达M31型机枪,但部分车辆仍保留原有武器配置。不过,CV38并未大量生产,最初订购了200辆,实际只制造了84辆,一些较早的型号被升级到CV38的标准。

1938年,意大利陆军采用了新的坦克分类命名法,以L代表轻型坦克,与表示车体吨位和服役年份的数字组合共同命名坦克,因此,CV33改称为L3/33,CV35改称为L3/35,两者也统称为L3轻型坦克。

■CV35坦克,车体装甲改为全铆接形式,这辆坦克的武器仍为2挺8毫米M14/35机枪。

■采用沙漠涂装的CV35轻型坦克。

■CV35轻型坦克的典型涂装。

L3轻型坦克技术特点

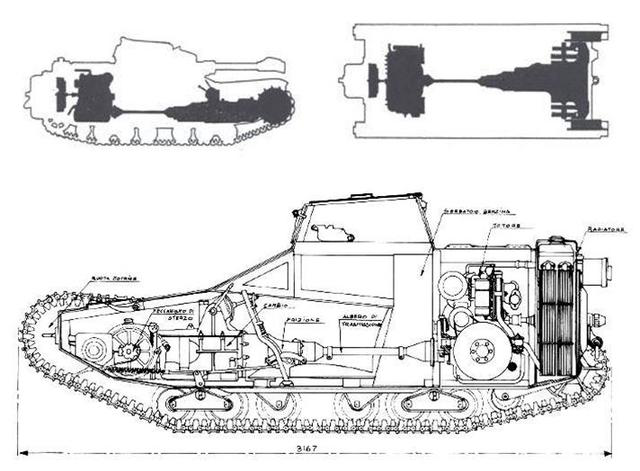

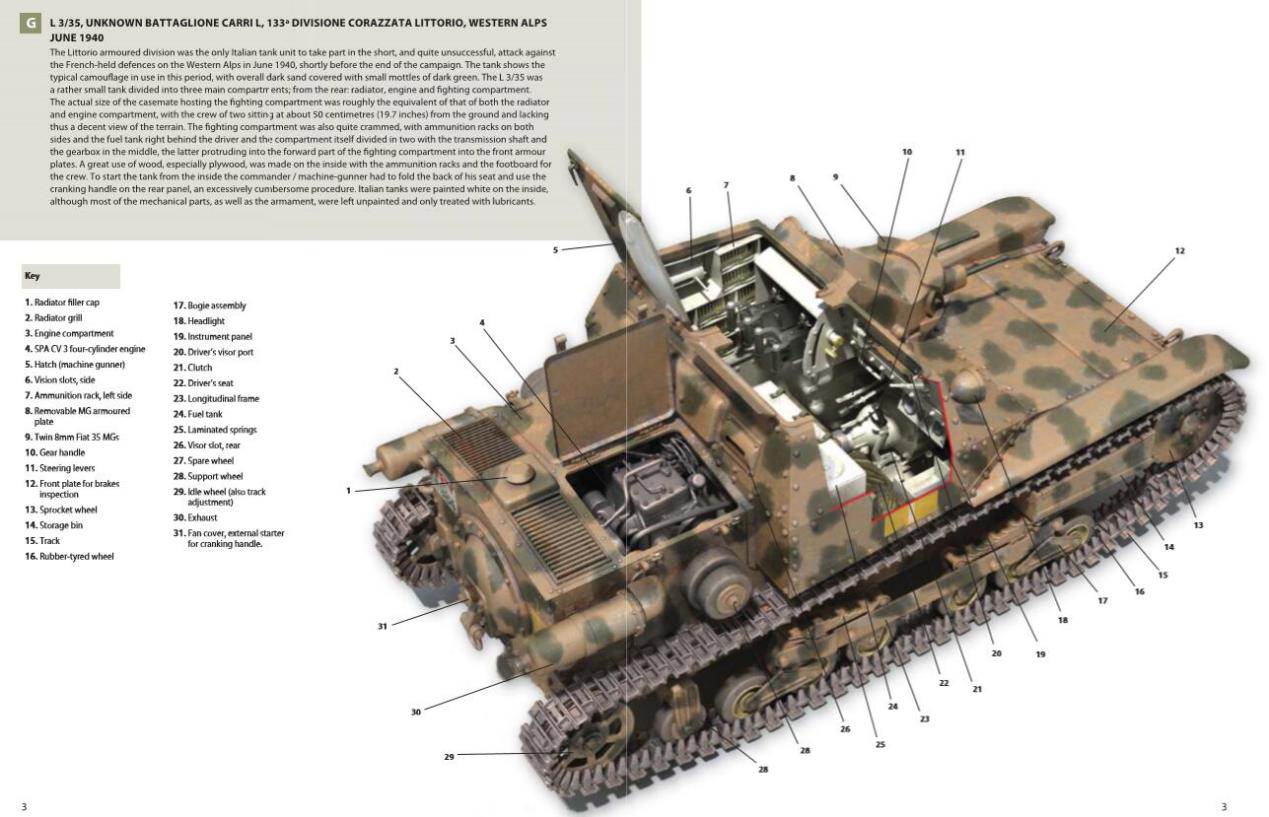

作为一种超轻型坦克,L3系列轻型坦克的身材相当小巧,车体长度3.15~3.2米,宽度仅1.4米,高度1.28米,仅及正常身高的坦克成员的胸部,在坦克的世界里妥妥的小矮人,战斗全重仅3.2吨。L3轻型坦克的装甲防护相当薄弱,只能防御轻武器和炮弹破片的攻击,其车体正面装甲厚度在13.5~15毫米,车体侧面为8.5~9毫米,其余部位的装甲厚度均为6毫米。L3坦克的结构设计非常紧凑,从前至后仅分为变速箱-战斗室和动力室两部分,两者之间以防火隔壁分开。

■L3轻型坦克的内部配置图和侧面剖视图。

动力室中间横置一台菲亚特SPA CV3-005四缸直列式水冷汽油机,输出功率43马力,使L3坦克能够达到42公里/小时的最大公路行驶速度,越野速度为15公里/小时。动力室后部为环形布置的散热器,中央装有一部冷却风扇,冷却水容量约23升,但是发动机与散热器的连接部分工艺质量不佳,经常发生泄露,需要不断补充冷却水,这个缺陷在极度缺水的北非沙漠战场上是十分致命的。

■L3/35轻型坦克的结构剖视图。

变速箱-战斗室约占车体全长的2/3,两者之间没有分隔,车组乘员通过顶部的两个大型方形舱口进出战斗室,配有两扇向后开启的舱门。战斗室地板中央的传动轴将战斗室分为左右两部分。传动轴一端通过防火隔壁与发动机相连,另一端与变速箱连接。因为传动系统占用了大量空间,导致战斗室内部十分狭窄,战斗室向车体两侧延伸至与履带外缘齐平,尽可能扩大空间。

■L3/35轻型坦克顶部舱门的细节照片。

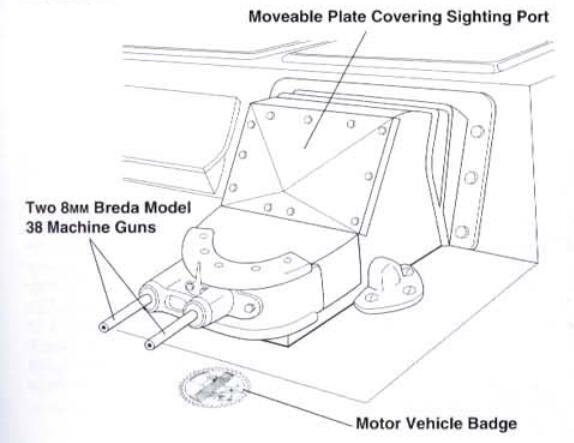

驾驶员位于战斗室右侧,座椅上覆盖着褐色皮面软垫,略高于地板,座椅后方就是容量65升的油箱,座椅前方是操纵杆、踏板和仪表盘,仪表盘上方是装甲观察窗,可以通过右侧的手柄调节开启角度,为驾驶员提供合适的观察视野,在完全关闭时只能通过窗上的细长缝隙观察,而且观察缝没有任何防弹措施。驾驶员还可以通过顶部舱盖上的小型潜望镜进行观察。车长兼机枪手位于战斗室左侧,可以通过皮帘与驾驶员分开,其座椅位置要比驾驶员座椅略微靠后,以便为操纵机枪提供足够的空间。车长座席前方是架设机枪的枪座,配有防盾,车长通过双联枪座中间的望远镜式瞄准具进行瞄准,机枪射界十分有限,仰俯角度为-12~+15度,水平射界为左右各12度。车长也可以通过顶部舱盖上的潜望镜和车体左侧的观察口进行观察。在战斗室后部舱壁上也开有两个观察口,为车组提供后方视野。

■L3/35轻型坦克双联装机枪的细节。

L3轻型坦克的标准武器为2挺8毫米菲亚特-拉维利M14/35型或布雷达M38型机枪。M14/35型是6.5毫米M14型机枪的气冷改型,口径扩大到8毫米,采用闭膛射击方式,使用弹带从侧面供弹,但其设计并不成功,持续射击会导致枪管过热,枪弹自燃。M38型机枪采用24发弧形弹夹从上方供弹,可靠性优于M14/35型。L3轻型坦克可以携带29条80发容量的帆布弹带(盘成鼓状)或79个24发弹夹,机枪弹药储存在战斗室两侧向外延伸的空间内。

■进行越障测试的CV35坦克,武器为2挺8毫米布雷达M38型机枪。

L3轻型坦克的变型车

意大利陆军针对不同的作战任务,利用L3轻型塔克开发了多种变型车,其中最著名且产量最大的要数L3/35/Lf喷火坦克,Lf即意大利语Lancia Fiamme的缩写,意为"喷火"。L3喷火坦克的原型车于1935年利用CV33I底盘改造而成,在原有的机枪枪座上安装喷火器,同时保留一挺6.5毫米并列机枪。燃料箱安装在动力室顶部,容量约60升,但经过测试车载燃料容量不足,于是又在后方增加一辆双轮燃料拖车,可装载500升燃料,喷火燃料由75%的柴油和25%的汽油混合而成,喷火射程约100米。1936年4月17日,意军在索马里的科萨克干河谷使用了喷火坦克,这是历史上喷火坦克的首次实战应用,之后北非意军也使用过喷火坦克。

■L3/35/Lf喷火坦克的侧面照片,从机枪枪座向前伸出的管子就是喷火器喷管。

■向目标喷射火焰的L3/35/Lf,注意车体后方的燃料拖车。

■北非沙漠战场上跟随坦克群行动的L3/35/Lf喷火坦克。

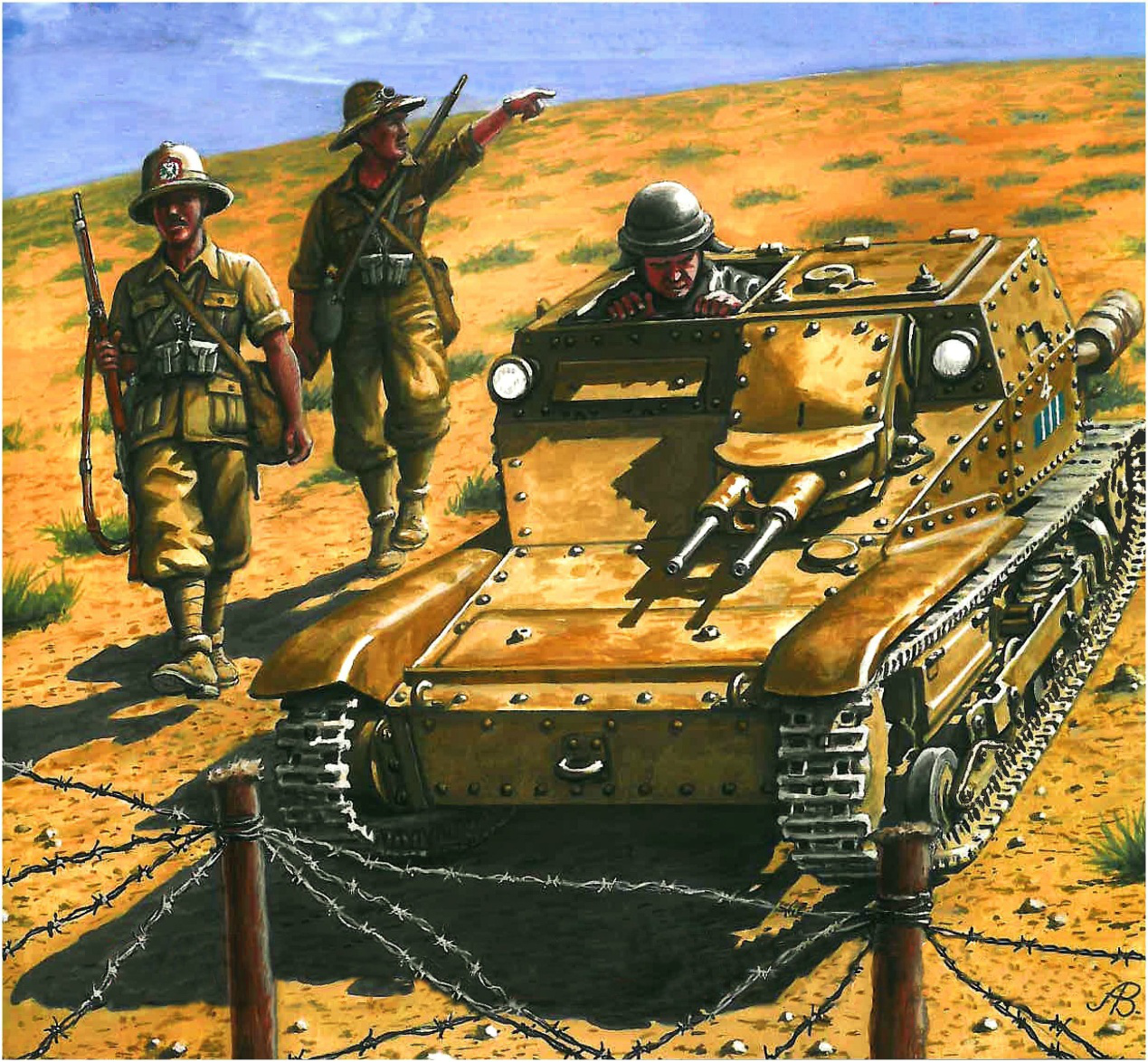

■1941年托卜鲁克前线,一辆L3/35/Lf喷火坦克正在展示攻击能力,意军经常将喷火坦克直接支援步兵作战。

■保存至今的L3/35/Lf喷火坦克,可以清晰地观察到喷火器和并列机枪的细节。

随着装备规模的扩大,意大利陆军又开发了L3/r指挥坦克,担任连排级坦克部队的指挥车,r即radio的首字母,表示该车装备无线电台。L3/r装备的电台型号为RF 3C.V型或者RF 1CA型,通常安装在坦克战斗室左侧存放机枪弹药的位置上,RF 3C.V电台的天线形状为环形,横跨战斗室和动力室顶部,RF 1CA电台则采用鞭状天线。

■L3/r指挥坦克,注意其环形天线,这是RF 3C.V型电台的特征。

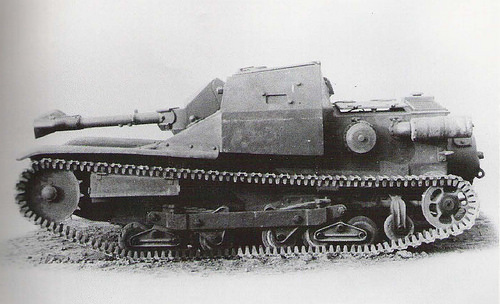

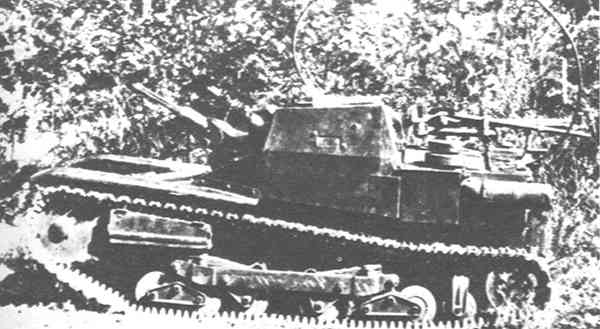

为了增强火力,意军为部分CV35换装了20毫米苏罗通机关炮(S18-1000),升级为L3/c轻型坦克,c为cannone的首字母,表示该型坦克装备火炮。20毫米机关炮就安装在原双联装机枪的位置上,但开火方式改为半自动射击,以节约弹药。在1940~1941年间,大多数L3/c是由战地维修厂自行改造而成,参加了北非的作战行动。

就总体而言,L3系列轻型坦克的设计目的并非与敌方坦克对垒,更多地是作为对旧式骑兵部队的补充和延续,多用于战场警戒和侦察任务,也被用于支援步兵,对付小股敌军步兵和无防护目标。

■安装20毫米苏罗通机关炮的L3/c轻型坦克。

L3轻型坦克的生产与使用

别看L3轻型坦克性能不怎么样,产量却不少,各种型号总共制造了2724辆,其中1508辆供意大利陆军使用,其余1216辆则出口到世界各地,俨然是意大利武器出口的明星产品。L3轻型坦克的国外用户包括保加利亚、奥地利、阿富汗、玻利维亚、巴西、克罗地亚、伊朗、西班牙、匈牙利等国,在战争期间还被英国、希腊、德国和南斯拉夫缴获并加以利用。

特别值得一提的是,中国也是L3轻型坦克的用户之一。中国国民政府于1936年向意大利订购了约100辆L3/35轻型坦克,有资料称实际交付了54辆,这批坦克参加了1937年的淞沪会战,有少量损毁和被俘。1938年初,国民政府又订购了一批L3/35,装备当时中国唯一的机械化师第200师,参加了兰封战役、昆仑关战役以及第一次入缅远征作战。抗战结束时,仍有部分L3/35坦克存留,被投入到内战战场,大部分损毁,少量被解放军缴获,成为解放军装甲兵部队的早期成员之一。

■奥地利陆军装备的CV35坦克及其乘员,摄于1935年维也纳。

匈牙利陆军装备的L3/35(右数第二辆),摄于苏联战场,近处是匈牙利自产的托尔迪I型坦克。

■德军使用的L3/38坦克侧视图,可能是意大利投降后收缴的装备,主要用于反游击战。

■这辆L3/35坦克被德军用作战场的士,有严重超载的嫌疑。

■一辆被德军缴获的L3/35坦克,刚刚涂上德军的铁十字标志。

■全面抗战之前中国进口的L3/35轻型坦克,车首绘有青天白日标志。

■国民政府军事委员会主席蒋介石在视察中听取随行人员介绍L3/35坦克的特点。

■日军对中国军队遗弃的L3/35坦克进行研究。

■解放战争时期被人民解放军缴获的L3/35轻型坦克。