香港最初的炮台(1840年代)

现在似乎很少有人关注香港开埠初期所扮演过的军事角色和作用,以至于在一般印象中,香港就好像是一个与军事没有太大关系的地方一样。事实上,在今天的香港,很多街道、建筑或地名都与早期的军事工程规划有关。也正是因为这些工程,使得香港成为了英国乃至西方世界安排在近代中国的一座桥头堡,并与当时东亚的许多重大事件息息相关。

在本系列文章中我将尝试分类介绍1840-1870年代英军在香港的军事工程,简单梳理它们之后的演变和今天的遗存,并结合历史上英国及港英政府的军事策略和政策,从英方的角度管窥当时香港的意义与地位。希望我的习作能够抛砖引玉,提供一个新视角来看待我们本来所熟悉的这一段历史,欢迎大家指正和帮助。

↑ 笔者绘制的示意图,表现了本文涉及到的主要设施在今天香港地图上的位置(使用了高德地图作为参照,图中3处兵房和操场分别用不同颜色标识、重要建筑用红色、1840年代的海岸线则用蓝色表示) 来源:小宁绘制,请勿转载

今天想要准确的追溯这些久远的防御工事和他们后来的演变过程,可谓是困难重重。虽然英国皇家工程兵有近代化的测绘和档案管理体系,但是这些资料却大多都散落在英国本土,多年来极少有人问津,而现存香港的记载又并不完整且常常互相矛盾。因为如此,我们看到许多当初的工程即便是在博物馆或者学术报告中也都时常会被一句“惜无以考证”带过。因此在本文中,我只能尽可能的搜集资料,并且试图勾勒出它们的故事。不足之处,还请读者见谅。

香港早期军事建筑小考

(二)

神奇的炮台在哪里

在上一篇《香港最初的军营规划(1840-50年代)》(点击链接可跳转)中,我介绍了英军在香港最初的兵营工程,以及这些基础设施后来在远东事务中发挥出的战略性作用。作为一处通过武力获取的、远离本土的土地,再加上香港越来越明显的战略价值,英军自然会考虑通过建设防御工程来稳固统治,只不过这些考虑的紧迫性和针对目标却一直有所变化。下边,我将分两篇文章来为您分别介绍1840和1850年代香港最早的炮台建筑。

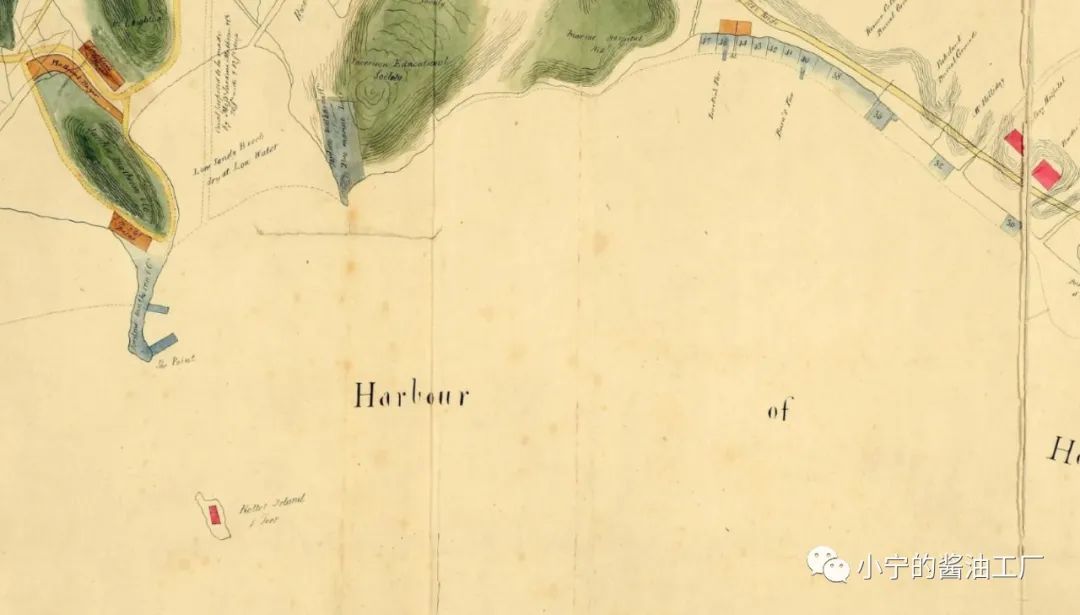

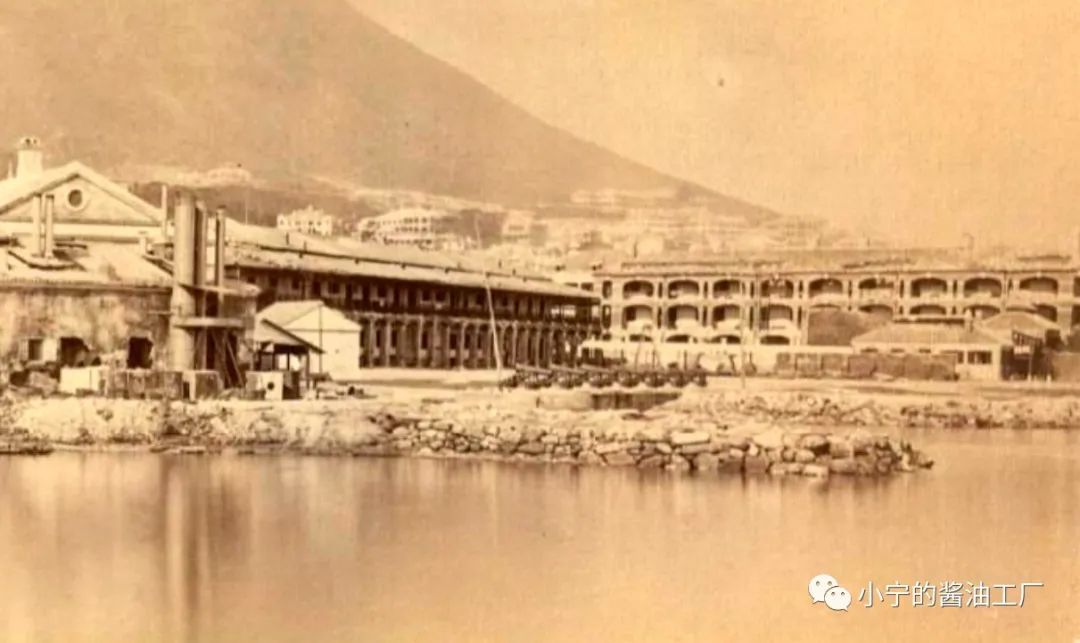

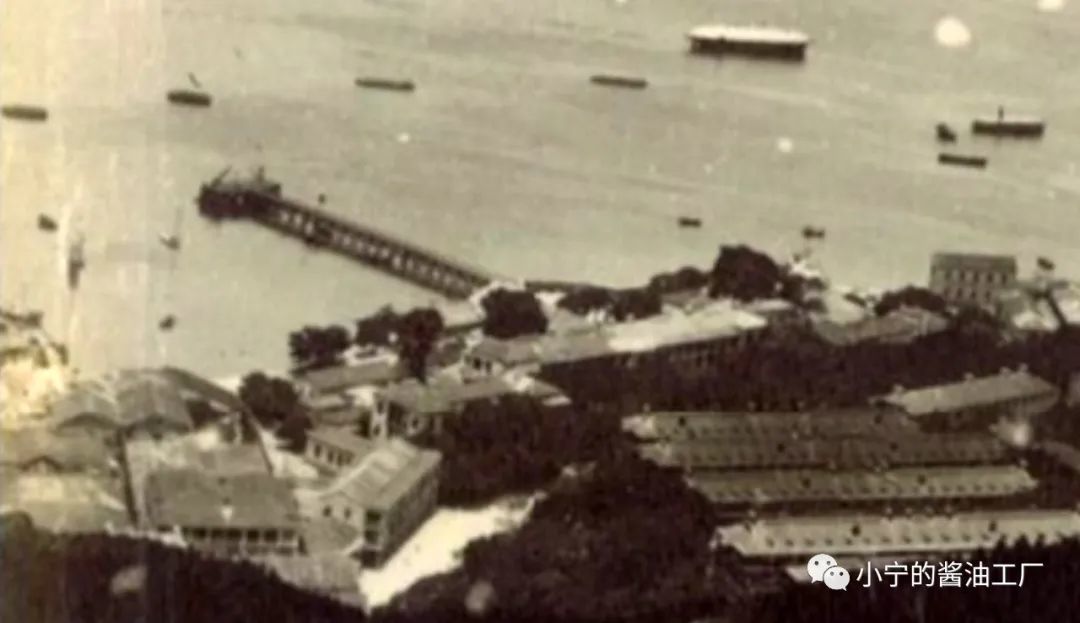

↑ 1857年的中环地区 来源:Marciano A. Baptista

如前文所述,当英军在1841年登上香港岛的时候,迅速在占领角一带开辟了临时营地。由于英国与两广地方当局签订的《穿鼻草约》遭到了清朝朝廷的拒绝,以至于双方重燃战火,因此占领港岛的英军此时首先需要考虑如何防备清军可能发起的偷袭或者反攻。此外,虽然英国船只此前也经常在这一带休整并从当地住民手里交换补给,但是登陆港岛的英军依然对岛上的华人居民保持着警惕。

在英军占领香港最初的两三年,因为伦敦方面依然认为香港只是之后跟清政府换取舟山的筹码,因此叫停了港岛驻军修建永久性军事工程的计划。从现有资料来看,当时在港岛只有西角和中环两处所谓的“炮台”和位于奇力岛上的一处观察哨——推测这两座炮台都只是紧邻海岸的临时性土木工事加上从军舰上取下来的海军火炮而已。

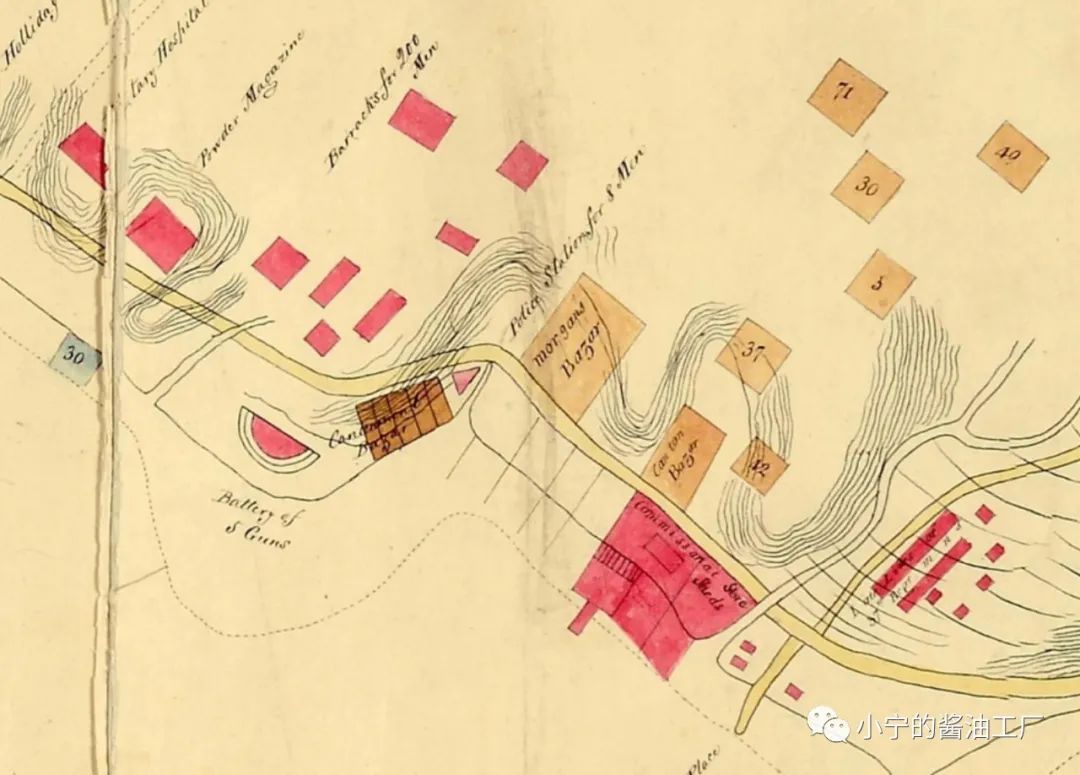

↑ 1841年香港首次土地拍卖的地块地图中标明的3处防务建筑:西角炮台(上)、中环的东炮台(中)、和奇力岛哨所(下) 来源:First Land Sales in Hong Kong 1841 - The National Archives UK FO 925_2427_1842

从1843年起,英国政府开始认真考虑长期经营香港,并派出了皇家工程兵爱秩序少校(Edward Aldrich)来港主导规划永久性军事工程。在最初的规划中爱秩序鉴于维多利亚城夹在高山和海岸之间,非常狭长,因此认为应当在中央的高地修建兵营和炮台,之后再在两侧种植不易通行的荆棘来保护侧翼。可见爱秩序完全将香港视为是一座军事要塞,基本没有考虑到经济和贸易需要,也难怪他的计划会挑起港府与驻港英军之间长达一个多世纪的争执。

当首任港督砵甸乍(Henry Pottinger)在与军方的争执中败下阵来并且被召回英国之后,爱秩序开始全面展开他的军事工程建设。按照计划英军将在1845年前于维多利亚城的中环区域修建3座炮台,其中一座名为美利炮台(Murray's Battery)位于总督山上,可以俯视维多利亚湾和城内的重要建筑。另外两座海岸炮台则分立于海军码头的东西两侧,被称为“皇家炮台”(The Royal Battery)和“东炮台”(Easten Batery),后者之后又被更名为“威灵顿炮台”(Wellington Battery)。

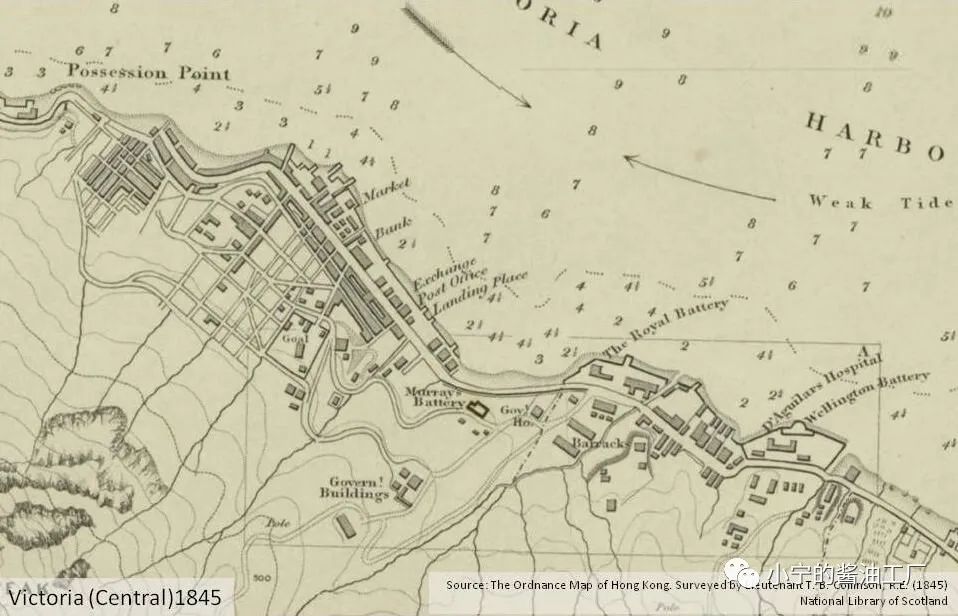

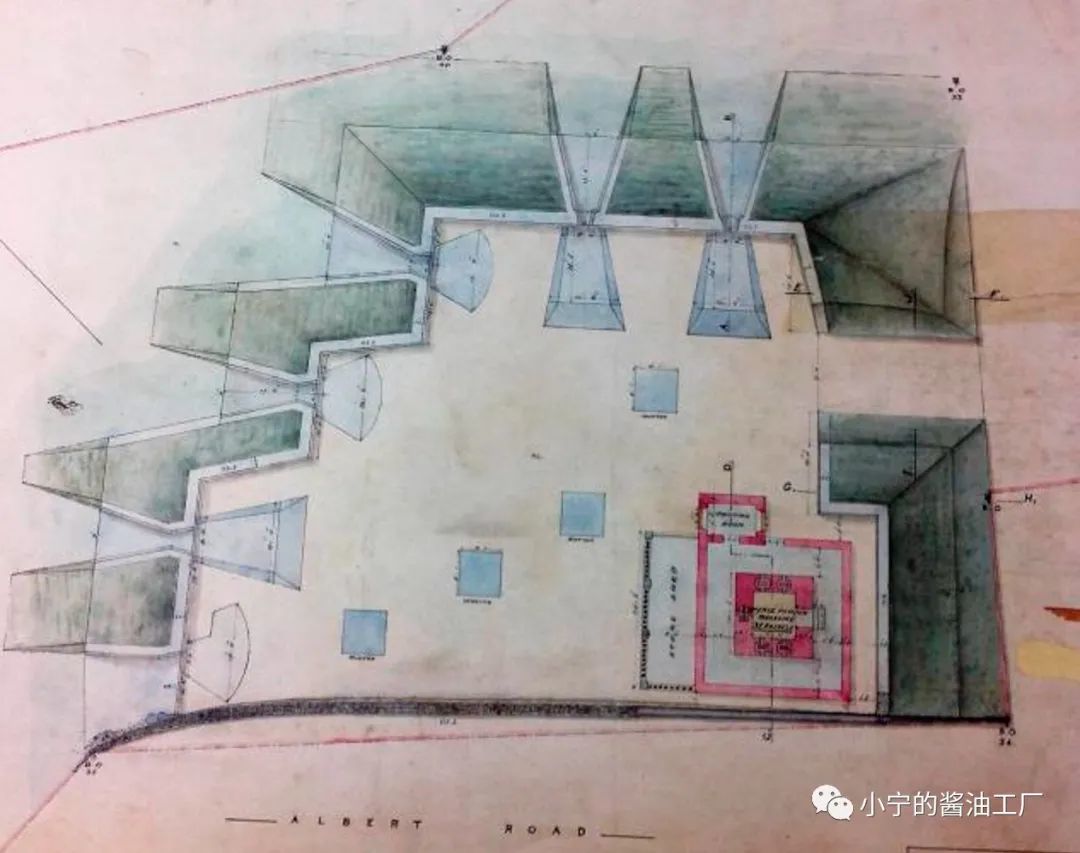

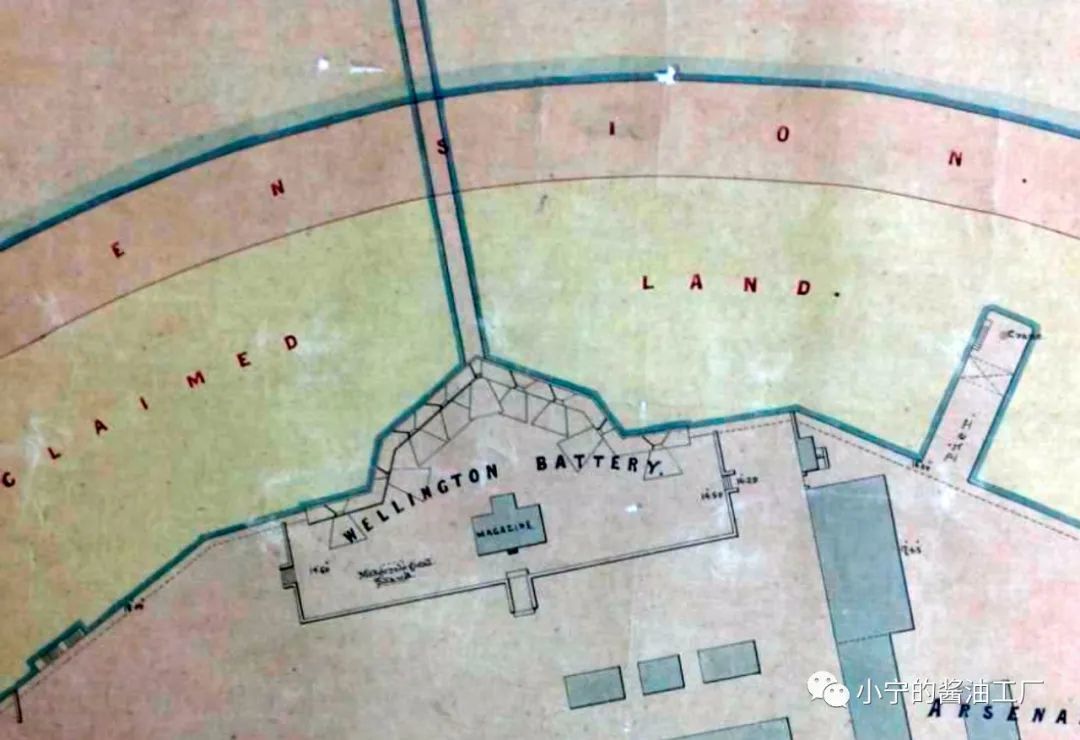

↑ 1845年的维多利亚城中部地图,图中可见3处炮台的位置 来源:Ordnance Survey.

然而在第二任港督戴维斯(John F. Davis)任内,香港政府因为管理混乱而爆发了财政危机,再加上他的一些政策又引发了在港英商的集体不满,进而导致了严重的矛盾冲突。这些事件都直接影响了军方的工程进度,导致只有最重要的“美利炮台”得以如期在1845年完工。

小贴士:

戴维斯爵士,第二任港督,目前坚尼地城泓都附近的爹核士街(Davis Street)和港岛西端的魔星岭(Mount Davis)均是用他的名字命名的

“美利炮台”位于当时的港督官邸后方的小山上,可以俯视几乎整个中环。作为香港的地标建筑,它是早期炮台中最典型、也是记录最完整的一座。“美利炮台”所在的小山南边背靠兴建中的港督府(今礼宾府),东、北、西三个方向的山脚下分别被花园道、皇后大道和雪厂街环绕,视野非常开阔。小山北侧有一条被称为“炮台里”的小径可以直通山下的皇后大道。因为位置重要,这座炮台也经常被称为“中央炮台”(Central Battery,亦有学者认为“中央炮台”可能是指附近的“皇家炮台”)。

↑ 1860年“第二次鸦片战争”英国远征舰队全景照片(局部),图中最下方是“美利炮台”的北侧护墙及炮位 来源:Felice Beato

“美利炮台”是一座依山而建的花岗石材质高台建筑,台面高于海平面50米。炮台在东、北、西三面有砖制护墙和垛土,南侧则紧靠山壁和公路。该炮台所有炮位和一座火药库都直接布置在台顶。炮台的大门开在东侧,因此如果遇到紧急情况,港督府、政府大楼、圣约翰主教座堂等重要建筑里的人员和驻扎在附近“美利兵房”的陆军部队都可以在短时间内进入炮台。

↑ 从下亚厘毕道(Lower Albert Road)旁拍摄的“美利炮台”弹药库(近处),后边不远处可以看到政府大楼(中间)和英国国教“圣约翰主教座堂”的钟楼(左侧) 来源:gwulo.com

“美利炮台”上设有一处炮架炮位(Pivot Mount),两处半旋转炮位(Limited Swivel)和2-3处斜坡助退炮位(Sliding Ramp),以及数个臼炮平台。炮台主要装备5-6门24磅前装滑膛加农炮(24-pdr,推测可能是“康格里夫”式152毫米舰炮)和1-4门10英寸臼炮(10" Mortar),这些武装都是当时皇家海军军舰上的常见装备,很可能也是从军舰上卸下来的。炮台上的这些炮位中有2个指向北边的维多利亚湾,其余则都指向西侧的中环城区。

↑ 1877年绘制的“美利炮台”结构图 来源:The National Archives UK: WO 78/2362

建成之后的“美利炮台”成为了中环商业区与军事、行政区的分界。每当夜幕降临,“美利炮台”以西的商业区都会点起煤气灯,将街道照亮。然而随着中环地区的不断发展,“美利炮台”所在的小山上在1860年代又先后建起了圣约翰座堂、法国外方传道会大楼等标志性建筑。后来炮台西侧的中环商业建筑物也逐渐密集,之后的填海工程又使得炮台距离海岸越来越远,这些都导致了位于城市中央的“美利炮台”的军事功能大受影响。

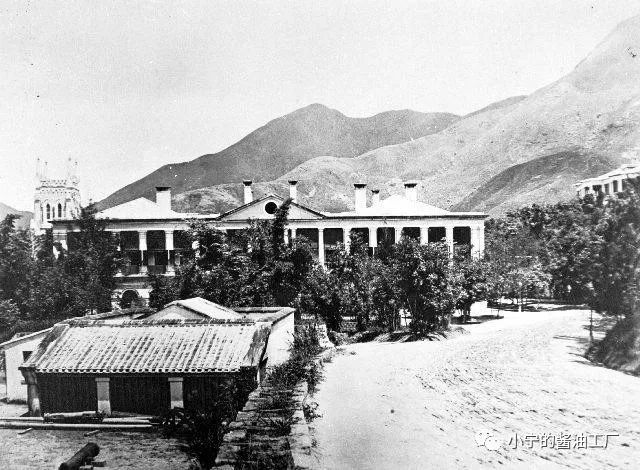

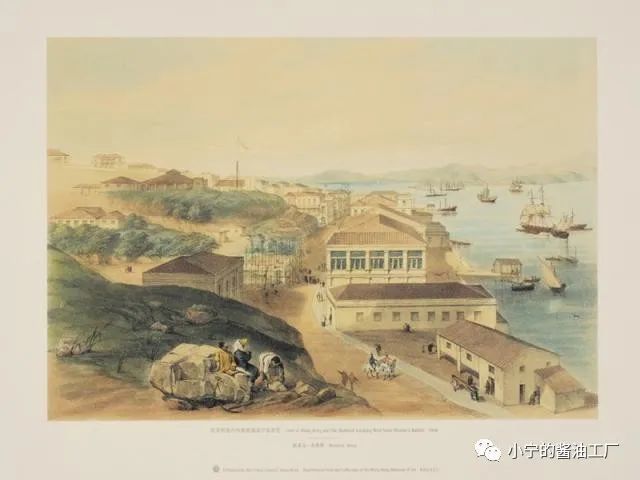

↑ 1840年代从“美利炮台”所在的小山上向西俯视最早的皇后大道(图中央的道路)以及中环市区(左侧近处还可见“雪厂街”上的雪厂) 来源:gwulo.com

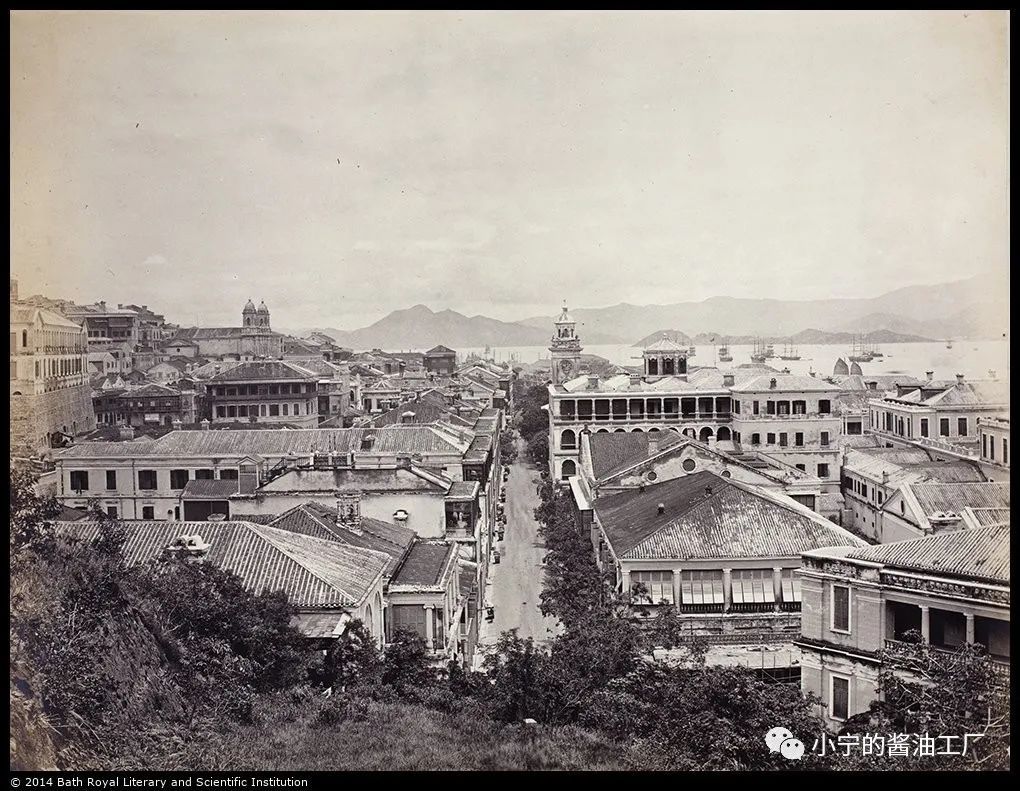

↑ 1868在相近位置拍摄的照片,可见中环市区已经建筑林立,海岸线也因为填海而更远了 来源:Bath Royal Literary and Scientific Institution reference: L00381-002.

到了1880年代,驻港英军最后终于决定将“美利炮台”的大炮转移到1887年新建的“鲤鱼门”炮台。原本的炮台上则先后装备一门64磅前装线膛炮(64-pdr RML Gun,推测是英军为了消耗库存旧滑膛炮弹而新铸造的 64 cwt 型160毫米要塞炮)和1门6.6英寸前装线膛榴弹炮(6.6-inch RML Howitzer),从1895年起炮台被从军部的城防列表中剔除,此后只承担训练和礼仪性任务。

↑ 1897年拍摄的退役后的“美利炮台”,可以看到原始炮位的结构,注意图中依然留有一门加农炮指向中环市区方向 来源:gwulo.com

“美利炮台”南侧的一部分在1895年兴建“下亚厘毕道”时被拆毁,但是主体结构则一直保持到1947年才因为修建临时的残障人士建筑(PWD Building)被占用,最后在1957年兴建政府总部西翼时最终被完全拆毁,但是原来的小路“炮台里”则被保留了下来。

↑ 今天的小径“炮台里” 来源:小宁摄影,请勿转载

相对于备受瞩目的“美利炮台”,同时开工的“皇家炮台”却在历史的长河中显得默默无闻,鲜有记载。因为财政问题导致的工期延误,使得花费了£11,717建造的“皇家炮台”至少到了1846年之后才完工。它与同时期的“北兵房”比邻,位于皇家码头的西侧、紧靠海岸。根据这座炮台的设计方案描述,应该装备有9门火炮。

从现存早期地图上看,在1840年代的最后几年,可能是由于周围道路的修建或者是“北兵房”部分建筑规划的调整,原来“皇家炮台”的一部分建筑就已经遭到了拆除。在1854年的一份文件中提到过“皇家炮台”之后,这座炮台在记录中又消失了几十年。

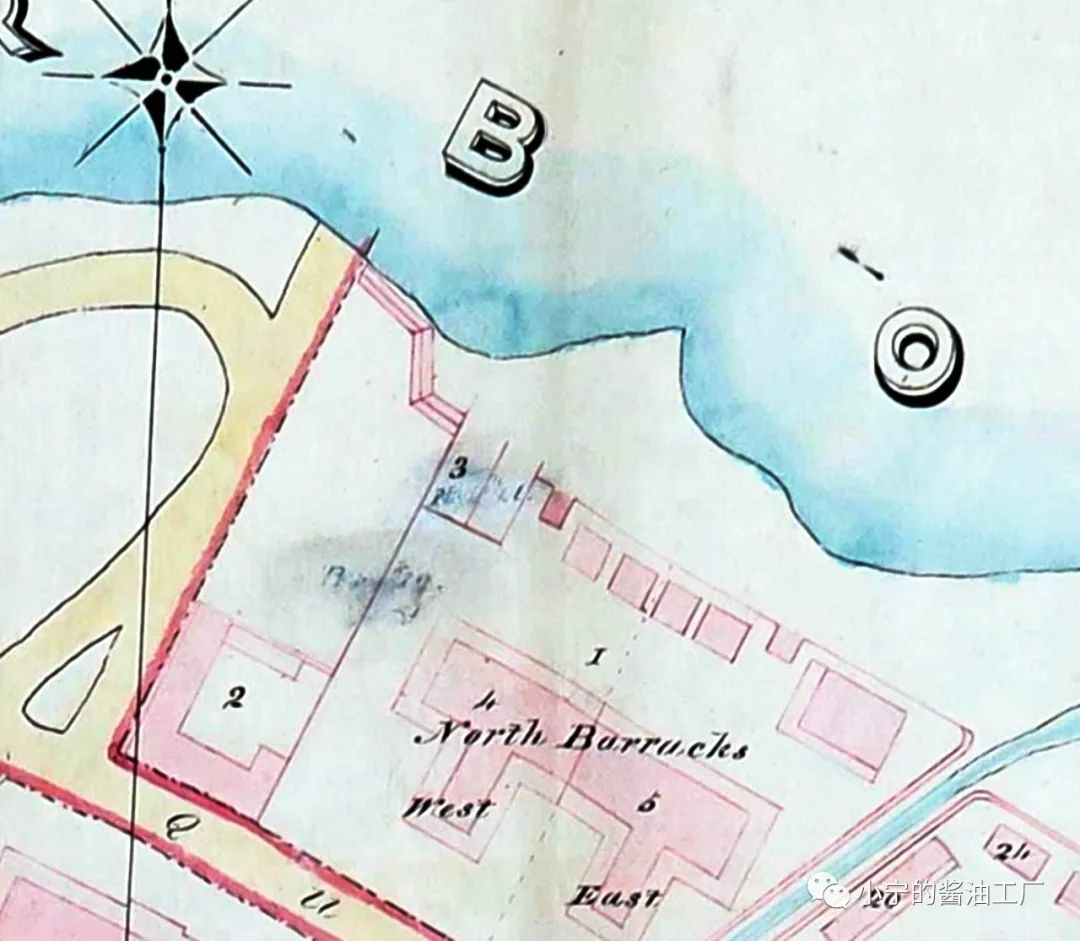

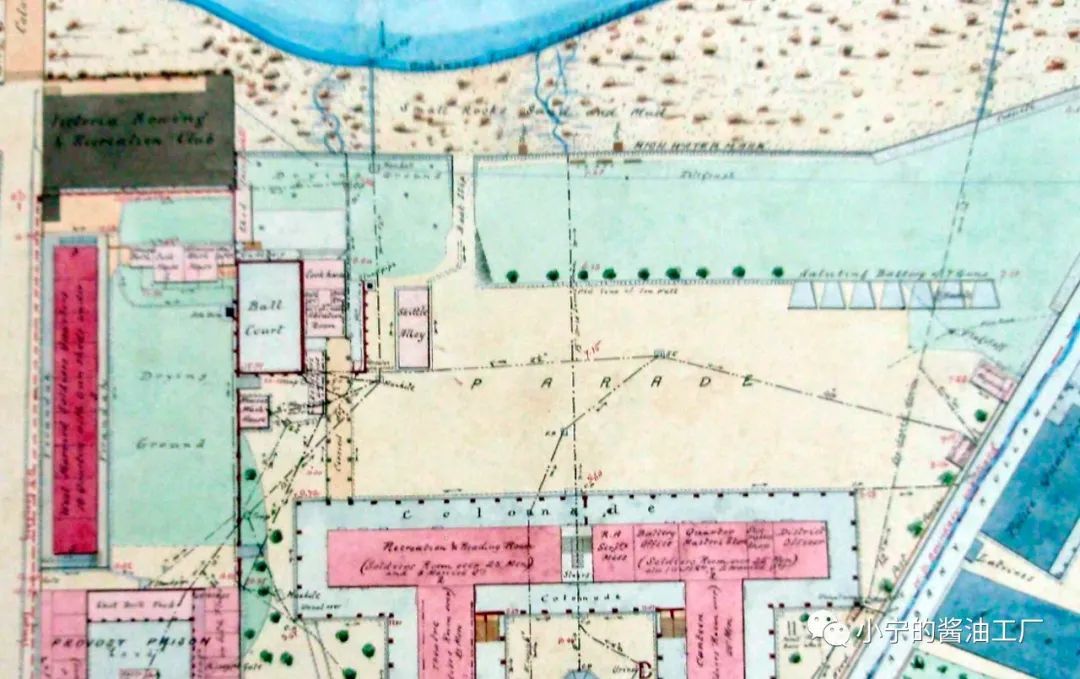

↑ 1863年的“北兵房”地图,军营最西侧靠海的类似墙体的建筑,我认为很可能是原来“皇家炮台”的一部分 来源:

一直到1878年,时任港督轩尼诗(John P. Hemmessy)写给伦敦殖民地部的报告中,才又提及“城内的另一座炮台”配备有7寸前装膛大炮(RML)两门。但是在同一年英国“殖民地委员会”(Colonial Defence Committee)调查香港防务之后,认为可以使用的炮台中并无“皇家炮台”。在1879年轩尼诗报告的炮台列表中也不见了它的名字。从1882年之后,“皇家炮台”也再也没有在地图上出现过。

小贴士:

轩尼诗爵士,第八任港督,任内曾经大力改善香港华人的地位,他废除华人不得在中环置业的禁令,并且启用华人议员参政,但是也因此遭到了许多英商的反感,今天湾仔的轩尼诗道便是以他的名字命名的

关于“皇家炮台”的形制,笔者目前发现在一幅1863年绘制“北兵房”的图纸上看到了估计是原炮台一部分的建筑物;而在一张1860年拍摄的全景照片上,还能够看到炮台后侧围墙。此外笔者还在英国国家档案馆的资料库查到了一份当年皇家工程兵测绘“皇家炮台”的工程报告,不过可惜这份文件还没有被数字化,而笔者多次申请邮寄复印件都被回复“近期工作量太大暂时无法满足要求”。

在那张1860年的照片上可以看到“皇家炮台”建筑的西南部分,但是无法判断当时炮台是否依然还在使用。从照片上看这座炮台应该是一座建在海岸旁斜坡上的砖石结构围墙建筑,围墙内建有1座弹药库。由于视角问题无法判断该炮台火炮的部署方式。正如香港海事博物馆所说“(皇家炮台)惜无记录可寻,形制及装置无法考证。惟观其时英属地区所建于滨海之炮台,皆为以当地出产之石块及泥土堆砌护墙,呈方形,炮置墙后,火药室位炮台后方;想其时,香港所置之滨海炮台亦类同。”

↑ 1860年“第二次鸦片战争”英国远征舰队全景照片(局部),位于中间白色建筑上方紧靠海岸的便是“皇家炮台”的后墙 来源:Felice Beato

有趣的是,在一张1874年拍摄的照片和一幅1882年的“北兵房”图纸上,笔者发现在原“皇家炮台”东侧的海岸防波堤上还出现了一排7门火炮,并被标注为“礼炮台”(Saluting Battery)。而真正的“皇家炮台”的原址则一直位于军用土地的最西侧,并且从1886年开始由于填海而逐渐远离海岸。这里在1970年代土地归还港府之后,最终成为了今天遮打花园的一部分。

↑ 1874年海军码头上拍摄的照片,可以看到画面中间的7门礼炮 来源:University of Michigan

↑ 1882年地图上由一连7座炮位组成的“礼炮台”(图中右侧) 来源:The National Archives Kew WO 78/3204

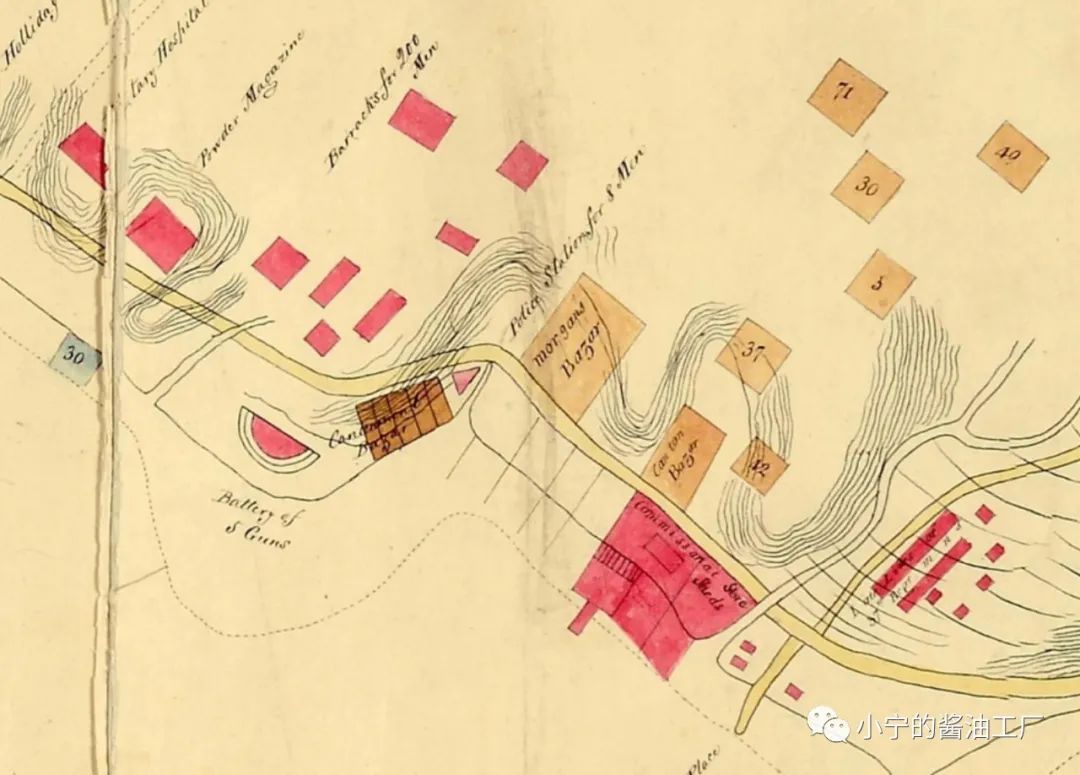

至于位于海军码头东侧的第三座炮台最早被称为“东炮台”,这里的历史可以追溯到英军最初登陆香港的时候。在1841和1843年的地图上,此处就已经标有一座装备5门火炮的临时炮台,只是这座半圆形临时炮台的占地面积非常小,位置也比后来真正的炮台略微靠后一些。

↑ 1841年香港首次土地拍卖的地块地图中标明的中环“东炮台” 来源:First Land Sales in Hong Kong 1841 - The National Archives UK FO 925_2427_1842

↑ 1843年地图上的“东炮台”(左侧海边) 来源:'Mapping Hong Kong' book in the map section of Central Library,The National Archives UK

皇家工程兵大约在1846年左右在这里依托海角的地形,紧靠海岸线重新修建了永久性的砖石炮台。这座炮台在文件中依然被称为“东炮台”,直到1854年为了纪念当时刚刚去世的拿破战争时期的英雄——威灵顿公爵阿瑟·韦尔斯利陆军元帅(Arthur Wellesley,Duke of Wellington)而正式更名为“威灵顿炮台”。

↑ 1882年中环海岸的军事建筑,从左到右:“北兵房”、海军船厂、威灵顿兵营,此时本应在最左侧的“皇家炮台”已经荡然无存,最右侧的“威灵顿炮台”除了内部加建了几座建筑物以外,主体结构依然完好 来源:The National Archives Kew WO 78/3204

威灵顿炮台的形制在几十年里发生过一些变化,但是主体建构一直得以保存。这座炮台整体形状看起来像是一座大号棱堡,墙体与它前方的防波堤平齐,并且连成一体。炮台在初建时本来有完整的围墙,但是在1866年左右南部的围墙在地图上消失了,只保留了朝向大海的一侧。可能是在1870年代,该炮台位于正中间的炮窗外又修建了一座长长的码头栈桥,使得这里也同时兼具了军用码头的功能。

从图纸上看这座炮台外侧紧邻大海,似乎没有垛土保护,完全依赖护墙来抵御敌军炮击。根据后来在这里修建地铁时的调查报告,当时的炮台护墙很可能使用了与下方防波提一样的条石材料。炮台开有9个指向不同方向的炮窗,似乎每个炮窗后方都建造了减低后坐力的斜坡。在炮台内部还修建了几个用于架设臼炮的硬质平台。炮台内唯一的建筑物是位于正中间的一座“凸”字型弹药库。

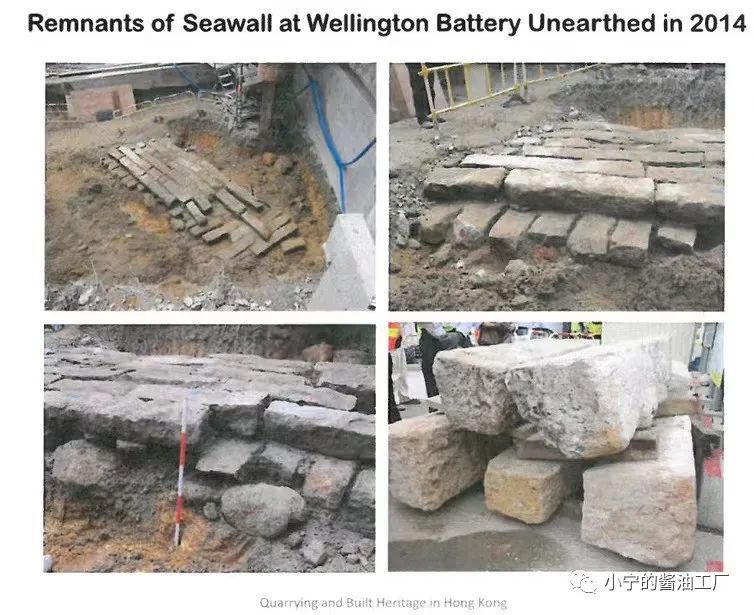

↑ 2014年修建地铁时挖掘出的威灵顿炮台的防波堤残迹,可以看到当时使用的条石材料 来源:香港大学

在1854和1856年的文件中,该炮台配置有9门老式32磅前装膛加农炮,分别指向维港和港岛东侧。此后在1856年到1875年之间似乎炮台被停用了将近20年,期间只有一名来访的英军军官在1866年提及过这座炮台,并且“听说”该炮台装备有7门火炮。而1975年的官方文件上则记载称炮台上没有任何武装。

↑ 1883年地图上的“威灵顿炮台”,可以看到炮台上的建筑结构 来源:The National Archives UK MR 1/462

在1878年英国殖民地部“米怜委员会”(Milne Committee)摸底各处殖民地的防御水平时,曾经记录“威灵顿炮台”装备有24磅炮4门,以及10寸(254毫米)和8寸(203毫米)臼炮各两门。但是奇怪的是,港督轩尼诗在同年回复殖民地部的信函中,却声称“威灵顿炮台”装备的是40磅旧式滑膛前装炮5门(Smooth-bore Muzzle Loader)。

↑ 1886的“威灵顿炮台”,可以看到炮台前加建的码头栈桥,以及栈桥后边的棱形炮台护墙 来源:hfsiu

按常理说,在通讯不佳的年代,远在伦敦的“米怜委员会”使用错误或者老旧的数据情有可原,但是身为港督的轩尼诗不可能不掌握实际的情况,这就让他所说的“40磅旧式滑膛前装炮”更显得奇怪了。我理解当时英军装备了两种40磅炮,即先进的阿姆斯特朗式40磅后装线膛炮,以及因为阿姆斯特朗式火炮可靠性问题而临时换装的40磅前装线膛炮。也就是说这两种火炮都既不是滑膛炮,也一点儿都不旧。(此处还请专家指教)

无论真实的情况如何,可能也都并不重要了。因为短短一年之后,港督轩尼诗就宣布因为射界不佳的原因,停用所有位于维多利亚城中心区的炮台,其中也包括“威灵顿炮台”。此后1880年代的填海工程使得炮台远离了海岸,最后直到1887年被批准改建为皇家海军水雷营房。但是在官方地图上,这里直到20世纪初都还被标注为“威灵顿炮台”。炮台原址此后一直位于皇家海军所属的“威灵顿兵房”范围内,直到1970年代被交还民用,最后在1992年改建成为今天“金钟”的夏悫花园(Harcourt Garden)。

↑ 2018年修整后的夏悫花园,图中的条石就是来自于在此处发掘出来的旧防波堤 来源:香港政府网站

以上是关于1840年代英军在香港最早建造的3座炮台的情况。在下一篇文章中,我将继续为您介绍港英在1850年代修建的防务建筑,并且尝试一起分析所有这些早期建筑的历史意义,感谢您的关注。