追溯旧日之印度,全景再现南亚次大陆文明演变

印度,西方人眼里神秘的东方之地,我们熟悉又陌生的南亚邻国。如何理解印度?印度人信仰印度教还是佛教?印度的种姓制度如何形成?诞生古印度文明的印度河如今为何不在印度境内?这些问题的答案,都在美国南亚史学家伯顿·斯坦所著的《印度文明史》中。

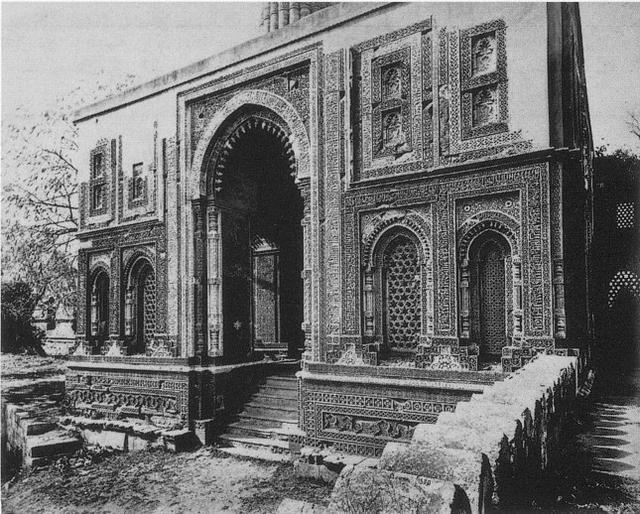

作为伯顿·斯坦学术研究的集大成之作,《印度文明史》是一部很有野心的作品:一个人、一卷,写完整个印度次大陆的脉络。本书通过对印度从远古时期到现代的历史进行细致梳理,展现了一幅多元文化交融、政治制度变迁和社会发展交织的宏大画卷。书中不仅关注政治和军事史,同样重视社会、经济、文化以及宗教等多个维度,力求为读者呈现一个立体、全面的印度。从印度河谷文明的神秘消失,到吠陀文化的经典传承;从孔雀王朝的辉煌统治到中世纪印度的多样帝国;再到莫卧儿帝国的灿烂文明以及现代印度的民主觉醒,本书全面展现了印度文明的深厚底蕴和独特魅力。

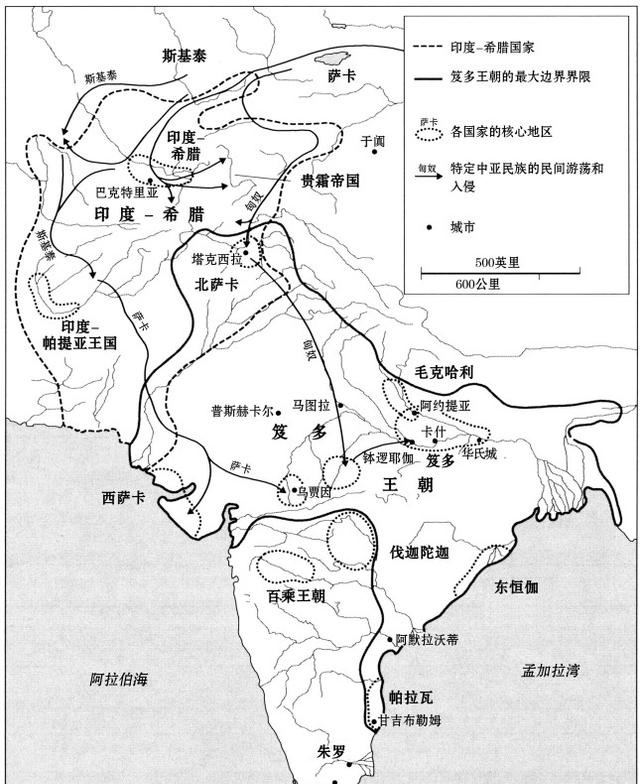

历史的撰写,除了对时间的扭曲,还会造成人们对熟悉版图的曲解。就印度次大陆而言,人们熟悉的版图乍一看就像是顶端朝南的一个三角形或钻石形。然而,其大部分都与亚洲大陆紧靠在一起。现在为巴基斯坦的那片地方面向西北方,许多入侵者和定居者都是由此进入到该地区的。它北面的分界是世界上海拔最高的喜马拉雅山脉,山脉侧翼的高度逐渐降低并分别向东、西两边一直延伸到大海。在东部,它以阿萨姆邦和孟加拉国与缅甸相邻。三角形或钻石形的南端终止于科摩林角。半岛的东面和西面分别是孟加拉湾和阿拉伯海,为印度洋的海湾。跨过孟加拉湾的另一端是构成东南亚的岛屿和半岛,东南亚在历史上与印度大陆有着密切的商业和文化联系。

作为一种地貌,印度次大陆在人类历史进程中并没有改变,但作为一种概念,被我们称为印度的这个地方并不一直是像现代地图上所呈现的那样。分隔出印度河-恒河平原的山脉从未阻碍过人们及其产品、物质和精神的交流。我们继承了一批从无具体年份记载的时代开始的口头保存的文献和考古证据,证明了印度河地区的人们与西亚和中亚的人们之间存在着持续关系。在分散的遗址上发现的公元前3000年左右的工艺品呈现了印度西部的早期城市与亚洲西南部的美索不达米亚城市的关联。共同的赞美诗折射出喜马拉雅山脉以南的雅利安定居者和伊朗高原的印欧语系人之间的联系,在公元前2000年左右,雅利安定居者与后者分离。因此,对早期“印度”的准确描述应延伸到中亚和伊朗 (同时淡化居住在印度河流域和半岛的人之间的联系)。此外,印度向西北的延伸,以及反映这一延伸的意境地图(mental map),一直持续到中世纪。印度与位于其西边的伊朗世界一道,共同面临着来自蒙古人和阿富汗人的危险,并进行相同的应对,由此,蒙古人和阿富汗人对印度人和伊朗人产生了重大影响。

如果印度的推测版图可以更改为涵盖西亚和伊朗这两个地方的话,那么,在东南部,我们所熟悉的次大陆的倒置三角形也会发生类似的重塑。历史上,印度与东南亚的接触可追溯到孔雀王朝阿育王的时期,当时,佛教传法僧被派往斯里兰卡以及其他更远的地方。到了公元后早期,我们对印度的意境地图就必须要将南部的许多地方,包括大陆和东南部岛屿上的王国囊括进去,这些王国都是印度文化元素传播,以及印度与南部半岛的帕拉瓦人和朱罗人进行频繁贸易往来的受益者。因此,帕拉瓦王朝的首都甘吉布勒姆和朱罗王朝的首都坦贾武尔或甘加贡达乔拉普兰,在其各自的时代,都可以被认为是延伸到次大陆海岸以外的印度政治中心。伊斯兰教也是后来从这些海岸和马拉巴尔海岸的另一边被带到马来半岛和印度尼西亚群岛的。所有这些都表明,如同传统看法中关于次大陆内部各区域之间的密切关系一样,次大陆与相邻地区间的关系也是紧密、重要和持久的,必须教会人们通过运用历史想象,来调整思维导图,去阐述这些地区间的这些相互作用。

从历史和史前时期看,西亚人已经从现在的伊朗和中亚静静地漂流到或雷鸣般地大举进入到印度次大陆,他们的统治者甚至偶尔会试图同化次大陆的部分地区,例如波斯的阿契美尼德人(公元前6世纪至公元前4世纪)。

印度次大陆的气候极其多样,从白雪皑皑的喜马拉雅山脉到北部的炎热平原,再到南部闷热潮湿的沿海平原,从西北部的塔尔沙漠到东北部和西南部的丰沛的水域,各种气候一应俱全。喜马拉雅山以南是印度河和恒河平原的广阔绵延地带,这一地域的连通性在造就早期帝国的崛起方面发挥了非常重要的作用。再往南,山脉和高原沿着半岛一直延伸到南端,并有将整个印度半岛的地形划分开来的势头。与北方相比,这些特点使南方在历史上孤立程度更高,政治单位更小。因此,正如人们所看到的那样,自然地理塑造了人类的政治以及经济和社会历史。

印度的气候属于季风性气候,它会被席卷整个亚洲的季节性降雨所笼罩,因此每年大部分降雨仅发生在短短几个月之内。次大陆的最大的自然降水出现在西北部的冬季、广阔中部和西海岸的夏季,以及东部半岛和斯里兰卡的十月和十一月份。

印度的每个农作物季节都曾受到过季风及其时间和幅度的影响,而且这种状况仍在持续。即使建成了现代化的灌溉工程,其供水也仍旧依赖于季风和喜马拉雅山脉积雪的融化。季风降雨使得那些为水井提供水源的地下水得到补充,或灌满那些用土堤将天然排水池加固后而形成的小水库。所有印度语言中的谚语都保留了与预测季风相关的知识,并包括应对季风来迟的防范性耕作方法。因此,经济和文化活动结合起来可以避免“大饥荒”的恐怖。降雨的过分集中以及一些年份的少雨缺雨,经常使农业生产陷入瘫痪,人工尝试主要是通过灌溉计划来对抗这种不可靠性,这些尝试也产生了自身对政治和环境的影响。