康熙皇帝到呼和浩特

*作者:刘蒙林,内蒙古社会科学院历史研究所研究员。本文原刊于内蒙古社科院历史所 编《朔方论丛》(第三辑),内蒙古大学出版社2013年。

康熙三十五年(1696年),在呼和浩特地区政治史上发生了一件大事,就是康熙皇帝对归化城(今呼和浩特市玉泉区旧城)的出巡。对此学术界研究成果极少,虽有文章从侧面有所反映,但言之过简,且多与史实不符;围绕康熙帝此次出巡的各种民间传说又不足为信。为防止以讹传讹,贻误后人,笔者以《大清圣祖仁皇帝实录》和《御制亲征平定朔漠方略》等史料为依据,对康熙帝此次出巡的前因后果与基本活动作一述论,这将有助于呼和浩特玉泉区政府对历史文化资源的开发及人们对这一史实的了解与认识。不妥之处,敬请识者斧正。

今日的呼和浩特

一、康熙皇帝出巡的目的

1661年,爱新觉罗·玄烨(1654~1722年)即皇帝位,年号康熙。康熙二十年(1681年),清廷平定了“三藩之乱”,统一了中国西南方。康熙二十二年(1683年),清廷又降服郑克塽,统一了台湾。接着康熙帝展开了统一西藏、新疆和漠北蒙古地区的活动。而康熙帝统一漠北蒙古的政治活动,遭到了漠西卫拉特蒙古准噶尔部首领噶尔丹的强烈抵制。康熙二十七年(1688年),噶尔丹趁喀尔喀蒙古扎萨克图汗部与土谢图汗发生纠纷,率兵2万,逾杭爱山,进击扎萨克图汗部、土谢图汗部和车臣汗部。三部力不能支,数十万众尽弃所有,退走漠南蒙古。在哲布尊丹巴呼图克图的建议下,喀尔喀三部王公贵族决定投奔清朝,以求康熙帝的政治保护。康熙二十九年(1690年)七月,噶尔丹尾追喀尔喀三部蒙古,挥戈南下,兵锋直抵克什克腾旗的乌兰布通,距北京仅为700余里。康熙帝决定亲征噶尔丹,命裕亲王福全为抚远大将军,统左翼兵;以恭亲王常宁为安北大将军,统右翼兵。康熙帝行至波罗和屯(今河北省隆化县境),因身体欠佳而返京。八月初一日,清准双方在乌兰布通展开血战,结果噶尔丹军战败,只好拔营远遁,但其精锐尚存,实力并未削弱。

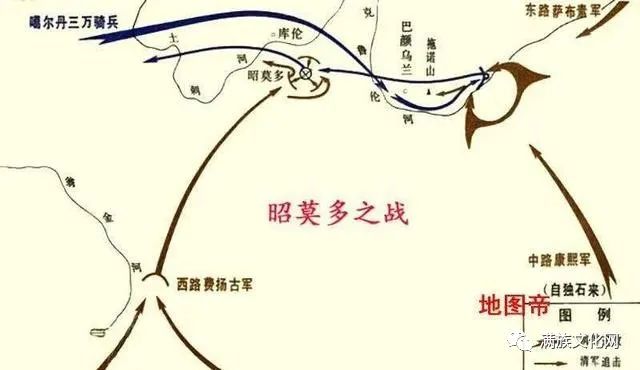

噶尔丹为控制喀尔喀蒙古,继而统一整个蒙古地区,决心同清廷再一次较量。康熙三十五年(1696年)五月,清准军队在漠北昭莫多地区(今蒙古国乌兰巴托市东南80公里)进行决战。结果准噶尔军战败,精锐主力尽失,噶尔丹仅率数十骑突围而去。此后,噶尔丹率残部继续骚扰和袭击喀尔喀蒙古各部,严重地威胁着清朝对漠北蒙古的政治统治。

康熙帝清楚地认识到,噶尔丹一日不除,漠北地区就一日不宁;而北方不靖,势必影响清朝对内地的统治。所以及早剿灭或招抚噶尔丹是清朝政治上的头等大事。为达到这一政治目的,康熙帝从康熙三十五年九月十九日到次年五月十六日,曾二次率军出巡(一为出巡归化城和鄂尔多斯部,一为出巡宁夏)塞外,伺机消除或招降这一敌对势力。在第一次出巡中,康熙帝曾在归化城驻跸11日,在鄂尔多斯部驻跸22日,此出巡可谓是清代内蒙古历史上的一件大事。

康熙帝出巡的目的,就是要把归化城做为前敌总指挥部,亲自督战,部署方略,以武力为后盾,相机剿抚,力争在归化城或鄂尔多斯迎降噶尔丹;同时体察民情,安抚蒙古各部,处理各旗之间微妙的关系问题;此外借机行围打猎,以提高八旗兵的战斗力。

二、康熙皇帝出巡归化城

康熙帝在出巡归化城前做了一系列的政治和军事安排。康熙三十五年八月,康熙帝密召经略西北军务的振武将军孙思克、西安将军愽齐,赴京城商讨根除噶尔丹的计划;同时谕令抚远大将军、右卫将军(兼摄归化城将军事务)费扬古率黑龙江兵500人和蒙古兵800人,赴善巴王汛界听候调用;又令右卫城八旗兵一半赴达阑土鲁备防,伺机进击噶尔丹残部;又令

“员外郎色楞,留于安郡王屯驻之地,侦探(噶尔丹)声息”;

谕令漠南蒙古各旗发兵往御,并制定了各旗互相往援的计划。为了保证骑兵马力,及时出兵,康熙帝又令:

“右卫兵一半秣马,马肥换伯费扬古带往之兵,前来秣马。”

军情信息的及时传递,是战争胜利的基本条件,所以康熙帝谕令:

“自张家口以外,设蒙古驿,至大将军伯费扬古所驻地方;应每驿设马二十匹,蒙古章京一员,兵十员。”

康熙帝对各项军务安排就绪后,于是

“侍卫拨二百员、御营拨三旗新满洲护军骁骑三百名,拨三旗新随护军每旗三十名,八旗前锋四百名,火器护军一千名,每旗带马上炮三门”。[①]

每人各备马四匹,准备随行出巡。出巡前,康熙帝又增八旗前锋400人随巡。康熙帝将出巡大军分为两翼,左翼军由领侍卫内大臣马思喀、都统公鄂伦岱、护军统领宗室塞冷额统领;右翼军以内大臣公常泰、都统侯巴浑德、都统齐世率领。[②]

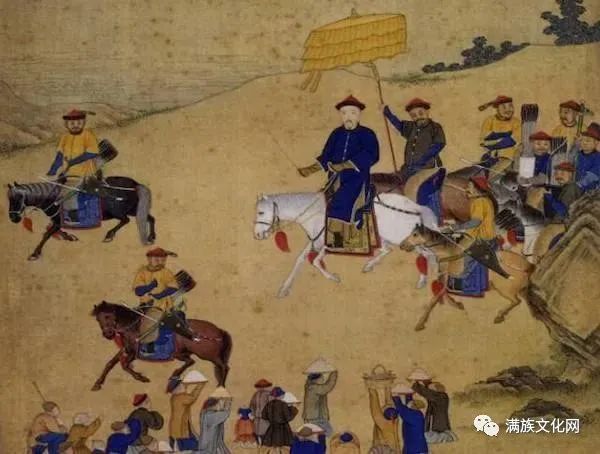

康熙三十五年九月十九日,康熙帝率领八旗将士2390人及文武大臣,出京“巡行北塞,经理军务”,并令皇长子允褆、皇三子允祉、皇八子允禩随驾。出巡大军出北京,经昌平、怀来、沙城、宣化,经张家口北上至海流图(今安固里淖东40里),又西转入蒙古察哈尔正黄旗、正红旗境内,又至察哈尔镶红旗辖地磨海图(今卓资县东30里),然后沿伊克土尔根河(大黑河)上游喀喇乌素河至察哈尔镶蓝旗察汗布拉克(今卓资县后房子乡厂不浪村)和白塔(万部华严经塔,位于呼和浩特市东郊),最后于十月十三日到达归化城。

康熙帝在出巡途中,对军机政务十分关注,在宣化府曾

“谕尚书班迪,往归化城,遣人于鄂尔多斯,令彼左翼三旗,调兵二百,至黄河岸以待”,

做好出巡鄂尔多斯部的前期准备工作。当副都统祖良璧按康熙帝计谋在翁金(今蒙古国阿尔拜赫雷东南)击灭噶尔丹侄儿丹济拉的军队2000人后,康熙帝大悦,认为

“噶尔丹为我军所败……奔逃而去,食尽衣单,渐及寒冻……虽不进讨,亦必灭亡,今但以招抚为要。”

所以,康熙帝趁噶尔丹军力又损,频遣降人往招之;同时谕令费扬古

“不必进兵,至来年青草萌时,秣马以待,视噶尔丹所往,剿而除之,此际当频遣厄鲁特(卫拉特)降人招抚为要。”

康熙帝又迅速印制了抚剿噶尔丹的敕书300道,以备颁示散发。为表诚意,康熙帝故作姿态,将昭莫多之战

“生擒男妇三千许……皆赐银赎出,使其父子夫妇兄弟完聚”。[③]

康熙帝为减轻将士征战辛劳,在出巡途中下旨曰:

“大将军伯费扬古所领军士,甚为劳苦,食用必致缺乏,且到日必迟。可遣人往尚书班迪处,取杀虎口、大同等处见存银五千两,遣官送至大将军伯费扬古军前,酌买皮裘、牛、羊等物,给与从征军士。”

当康熙帝了解到“归化城商贾丛集……田谷既收,价亦甚贱”时,颁旨明令:

“俟到归化城,扈从人员应支十日口粮,可折价给发,令彼自买。”

同时

“视归化城马驼甚多,其价亦贱,官员侍卫兵丁,有欲借银贩买马驼者,奏闻借给,骑官马新满洲,亦准借给”。[④]

康熙三十五年十月十三日,

“上自白塔往归化城,卤簿全设,副都统阿迪等,率官兵来迎。民间老少男妇,皆执香集路旁跪接”。[⑤]

此外,

“归化城大喇嘛陀音库图克图、西勒图库图克图,率其下诸喇嘛排列旛(fān)旜(zhān),手可执香,作乐来迎”,

并奏称:

“我两土默特,自太宗皇帝至今五十九载,所贡赋马凡二百匹,部员来应马二匹,拨什库一匹。夏捉雉兔、掘石青,秋征雏鹰,冬猎野豖兼纳狐皮,赋役甚重,圣祖尽行豁免,已六年矣。恩德高厚,每思一叩天颜,不意驾临荒野,愚氓得瞻天曰……。”

归化城土默特蒙古民众,倍感康熙帝免赋役之恩,为表心意,担心康熙帝

“不收其牛羊,皆杀而去毛,鸡鸭鹅猪烹熟之后戴于首,再四求受”。[⑥]

当天康熙帝“入览陀音库图克图庙(小召)、西勒图库图克图庙(席力图召)、默尔根绰尔济喇嘛庙(巧尔齐召)”,并颁谕令:

“庙中狭隘,放入顶礼诸人,地窄难容,明日视庙前左边圹地驻跸。大臣侍卫护军兵丁执事人员,有愿住房者听之,不之迫也”。[⑦]

当天,康熙帝驻跸于陀音库图克图庙。

十月十四日,康熙帝从陀音库图克图庙移于南阙扎营。当闻“达赖喇嘛、达赖汗使人入觐”时,康熙帝“许之”。[⑧]同时康熙帝又谕令:

“大学士阿兰泰,学士倭伦,往右卫给阵亡官兵身价银,免扣官兵所借官库银两”。[⑨]

根据噶尔丹军情,康熙帝这一天又亲自制定了抚远大将军费扬古撤军及留驻防御之策。十五日,

“午时,上出行宫。左翼则科尔沁和硕达尔汉亲王额驸班第,和硕土谢图亲王额驸沙津,喀尔喀和硕亲王策旺扎卜,多罗郡王端多卜多尔济,内大臣一等台吉额尔黑图等;右翼则大臣西勒图库图克图,达赖喇嘛使人刚占堪布丹巴囊素,达赖汗使人彭素克,青海台吉扎什等,使人喀木扎木卜等;及归化城官员,土默特官员,黑龙江官兵,察哈尔官兵,俱坐左右两旁,作乐饮宴。”

十六日,康熙帝

“遂于西勒图库图克图寺观傩(nuó)舞(跳神之舞)”。[⑩]

今日席力图召

十七日,康熙帝为加强前线力量,谕大臣吴巴什曰:

“兹遣尔五百察哈尔兵,赴大将军伯费扬古军前,并无紧急之事,尔等当缓行,毋得劳马,到将军军中之后,听将军指挥”。[11]

康熙帝到归化城后,全城一片欢腾,土默特官兵和归化城耆老、市民倍感皇恩浩荡,争先进贡物以表心情。史载:

“此数日自早至晚,无有暇时。进献驼马牛羊者不绝;贫乏之人,亦持马绊络首绦革来献”。[12]

而且

“有各种工艺及弹筝唱歌者。”

康熙帝对归化城城民和将士的盛情赞词十分感激,认为

“归化城耆老制为歌词,词虽粗陋,亦有是处。”

康熙帝看到归化城及右卫军中噶尔丹的战俘极多,为从精神上感化噶尔丹,使其早日归降,他下旨曰:

“收养来降之厄鲁特,完聚其夫妻,……离散者以价赎之,令其完聚。”

战俘中的亲人

“一至即令完聚,相抱痛哭,蒙古王公等以下,无不下泪,皆喜悦称善。”

由于有优待战俘之策,故噶尔丹军中归降的将士络绎不绝。为防止战俘和归降者挨冻受饥,康熙帝又令:

“支缎面皮袄三百领,皮袄一百领,并食物需用给支”。[13]

康熙帝在这一派歌舞升平的气氛中,并未忘记军务重情,他分析各种情报,认为

“噶尔丹窘迫已极,必亡命走哈密”,

于是立即

“著檄孙思克,率所部兵赴肃州,至副都统阿南达处豫备。著将军愽霁于西安兵内未行者,选二千名,亦赴阿南达处,会同孙思克,探噶尔丹往哈密声息,即行剿灭。”

十月二十日,康熙帝在归化城召开议政大臣会议,详细部署了军务,并指出:

“今噶尔丹已向哈密前去,当趁此机会,作速剿灭”。[14]

康熙帝在会议上又作出军事部署,派精锐的大同八旗精兵和汛地绿旗兵1800人前往哈密围剿噶尔丹,并备良马7000匹往援;同时派使臣赴噶尔丹处,劝其早日归降。

康熙帝在军事实力上压迫噶尔丹的同时,又施展政治诱降手段,以瓦解其斗志。十月二十一日,康熙帝在归化城御营写信给噶尔丹:

“朕统御天下,要以中外一体为务。往者乌兰布通之役,尔等虽经败北,朕尚欲与尔等会约,以定喀尔喀之事,故使命屡颁。尔等乃违弃誓言,抢掠纳木扎尔陀音,竟至克鲁伦地方。朕亲率师,欲与尔会同定议,遣使申谕。尔复狐疑不信,不亲见朕使。及朕至克鲁伦,尔遂望风奔溃,遇朕西路之兵。尔先犯我颜行,遂至丧兵败衄,尽弃驼马、牛羊、子女、庐帐、什物……。

今朕又亲率六师,远涖(lì)于此,且各处调兵邀截。尔等妻子马畜诸物,俱已散亡,衣食已尽,势迫无归。况时渐严寒,朕不忍尔属下厄鲁特妻子相失,穷困冻饿而死,特遣谕招抚。

今重复降敕,尔等若悔前愆,俯首向化,朕一体加恩抚恤,俾各得所;尔部下厄鲁特亦得妻子完聚,咸获生全,朕断不念旧恶。况尔部落人内,有被我军所俘,其父母妻子,尚在尔处,不忍分离。愿归故土者,朕皆恩赉,赐之坐骑糗粮,即令遣归,使与其骨肉完聚;其欲内附不愿归者,朕皆富贵之,各得生养。……尔等思尚能自存,有能收养尔等之人否?其熟筹之,今已无所归。尔等可速领余众,抒诚归顺,朕必令尔等家富身荣,各遂生养。

惜此厄鲁特如许生灵,被尔驱迫,至于此极,今若又不觉悟,听信匪言,则后悔莫追矣。尔其勿疑勿惧。”

康熙帝这道精彩的诱降书,并不能使噶尔丹臣服,但对瓦解其军心具有一定作用。噶尔丹的

“众寨桑、台吉等,接踵来降。丹济拉、格垒沽莫、车陵奔等寨桑十五人,亦愿归服,遣察罕哈什喀来陈奏悃诚”。[15]

康熙帝看到噶尔丹大势已去,在归化城等待噶尔丹归降亦无望,遂决定按计划出巡鄂尔多斯部,同时对归化城这座军事重镇的城防军务做了善后安排:

“归化城当留一大臣,受厄鲁特降人,完其夫妇,给以衣食。著散秩大臣宗室永吉、侍卫汉楚翰等,随驾至湖滩河朔(今托克托县中滩乡境内),仍回往归化城。”

康熙帝对费扬古前线军情最为关注,又谕令永吉:

“如大将军处有急务,即拨兵六百前赴大将军处。”

同时

“命督运于成龙等,运湖滩河朔仓米一千五百石,至大将军伯费扬古军前喀喇穆冷地方”。[16]

又对长期征战的右卫八旗将士赐马346匹,每人赐银3两。十月二十二日,康熙帝往观归化城北麓之二庙。十月二十三日,归化城土默特官员为欢送出巡大军举办了规模盛大的娱乐活动,康熙帝兴致勃勃地观看了蒙古摔跤与射箭比赛。康熙帝驻跸归化城,前后历时11天。

三、康熙皇帝出巡鄂尔多斯部

十月二十四日,康熙帝率大军启程前往鄂尔多斯部巡视。

“归化城百姓依恋缱绻,挥泪道左”,[17]

场面十分感人。当天康熙帝驻跸于洪津村(今土左旗白庙子乡境)之南。二十五日,右卫八旗劲旅奉旨前来接驾,康熙帝

“往亲视食,八旗官兵排齐迎接;驾至,众官兵趋进,跪而同声请安;上下马坐定,引官兵俱近前坐,自官兵以至仆从,遍赐食及茶毕”。[18]

康熙帝命内大臣索额图传旨:

“戎行效力,我朝之常。朕欲剿灭噶尔丹,亲统大军进讨,噶尔丹望风逃窜,遇尔西路之兵,遂大败之。尔等乏粮步行,而能奋勇败敌,殊为可嘉。是以朕亲临赐食,尽免尔等所借官库银,加恩于得伤病故之人。”

右卫八旗兵闻之,“叩首谢恩,欢声雷动”。[19]随后,“上起,步行往来,遍阅八旗官兵”。[20]

十月二十六日,康熙帝面对客观形势,认为一些重大军情需与大将军费扬古商议,于是在途中敕谕:

“朕驻跸归化城地方,凡来降之人,再四详问,皆言噶尔丹向哈密去。若果往哈密,则朕意以为擒获益易。哈密距嘉峪关十二日程,行走亦便,故朕意将所领兵,竟赴宁夏,有调遣处,可相机行事,必将噶尔丹擒诛,如惬朕志。但朕启行后,噶尔丹若称投降而来,尔等兵力单弱,而右卫兵无马,朕虑及此,故遣使与汝商酌。汝等会议,速行奏闻,朕在湖滩河朔待之”。[21]

同日,山西巡抚温保、布政使甘度赴行在朝觐康熙帝。同时,康熙帝为分化瓦解噶尔丹的势力,又遣喀尔喀和硕扎萨克图亲王策旺扎卜、长史马尼图携带谕旨招降噶尔丹部将丹津阿拉布坦、丹津鄂木布。是日,康熙帝驻跸于达尔汗拜上。

十月二十七日,康熙帝率军至黄河岸边,当天驻跸于丽苏村,以待渡河。他在途中用所学的数学知识经计算,

“归化城至黄河岸一百七十里”。

沿途的塞外自然风光也给他留下深刻的印象,他在给皇太子的信中写道:

“自归化城西南行,地皆宽坦,新设御屯(指浑津、黑河十三家庄头地),耕之不尽。塞外诸地,未有如归化城之一望平旷,草茂水佳”。[22]

康熙帝抵黄河边后,即准备渡河巡视鄂尔多斯蒙古诸旗。十月二十八日,康熙帝顿足黄河边,静观其秀丽景观,并驻跸于湖滩河朔。十月二十九日,鄂尔多斯部诸旗蒙古王公等渡河迎接康熙帝。时康熙帝测量计算兴趣十足,经过对黄河的测量,

“其阔五十三丈,仰射而过五十余步。于是登舟与新满洲逆流举棹,以试水势。……众蒙古以为逆流行舟,尚所未闻。现流冰澌,众难全渡,惟冀其早冻耳。”

康熙帝正为出巡大军渡河犯难时,十一月初二日,

“蒙古报:距此五十里冻冰二段”。

次日,康熙帝

“遣人渡河,将鄂尔多斯所献良马驱赴彼岸”。

鄂尔多斯诸旗王公高兴之余,“乘其马布小围(指小型围猎)三次”[23],以示欢乐。初四日,康熙帝在黄河北岸行围打猎,训练军队;并谕令理藩院:

“鄂尔多斯多罗贝勒松阿喇布,奏请与察罕拖灰以外地方,准其部人捕猎耕种,著如所请行”。[24]

初五日,康熙帝亲临黄河边巡察,谕令:

“辎重可渡则渡,若稍可虞,则驻宿一二日”;

并率军

“溯河上流行十八里,至喀赖因拖海(今喀林托会)驻营。将冰凿看,厚盈尺甚坚。将三旗为三路,路皆垫土”

而渡河。初六日,康熙帝随辎重最后过河,当天驻跸于黄河南岸鄂尔多斯左翼前旗东斯垓(今准格尔旗境)。是日晚,鄂尔多斯诸旗“王、贝勒、贝子、公等母妻俱至此地”[25],觐见康熙帝,以示欢迎感激。

康熙帝在东斯垓巡视三天后,十一月初九日,

“移营十四里,驻跸察罕布拉克。”

初十日,康熙帝又

“移营十九里,驻跸胡苏台(今准格尔旗境),以俟噶尔丹困毙消息”。[26]

十一日,噶尔丹部将诺尔布寨桑来降,康熙帝大喜,遂

“授以散秩大臣,并赐御用猞猁狲袍、貂帽”。

十二日,康熙帝率军进入鄂尔多斯左翼后旗(今达拉特旗)境内,他根据军情,

“著侍郎满丕、郎中桑隔,往善巴王汛界驻劄(zhā),不时差人出汛界外侦探”。[27]

十三日,抚远大将军费扬古派人送来奏折:

“请调太原满兵、晋抚标下骑兵共一千,及大同、杀虎口未出征骑兵五百,速赴军前”。

康熙帝认为根除噶尔丹为眼前头等大事,应派八旗兵加以防御及围剿,于是谕费扬古曰:

“太原府兵,未娴行阵,且至归化城将千里;其绿旗兵,止各乘一骑。值此严寒,即得到已不自支,缓急用之,必至误事。令拨火器护军一千、炮手二百四十、前锋二百六十,共足尔所调一千五百之数,为尔预备。目前马甚肥,衣亦厚,此系随朕亲兵,故极娴熟,朝闻信息,晚即可行。朕暂驻跸于此,俟噶尔丹实信。今若来降,即星速遣至行在。如有噶尔丹来降之信,若不速撤汛界外喀尔喀,信其降而坐待之,则误大事不浅矣”。[28]

十一月十五日,鄂尔多斯诸旗争向出巡大军敬歌献舞,以示欢迎之情。康熙帝亦令“军中歌者……厄鲁特歌唱弹筝者二人”加以配合,共同欢庆。十六日,康熙帝率军驻跸哲固斯台(今达拉特旗吉格斯太乡),“歇息马力以俟音信”。[29]十七日,费扬古飞报俘获噶尔丹使者格垒沽英等20人,康熙帝谕令将其押赴行在,以及时掌握噶尔丹动向。十八日,针对噶尔丹军情,康熙帝决定继续增兵往援费扬古军,他谕令:

“西尔哈达、费扬古、瓦尔大、祖良璧、马云霄、著将军愽霁,酌量带往,……出兵效力”。

鄂尔多斯服饰

二十日,为稳住噶尔丹的降将噶尔亶多尔济,康熙帝令“支银千两赐之”,“并给来使银两”。同时对军队又加以调整,“命安郡王马尔浑兵,自归化城撤回”。二十一日,康熙帝根据噶尔丹的军事动向,决定与费扬古面商军机大事,以制定更为有效的围剿作战计划。他谕令:

“命抚远大将军伯费扬古,减从乘驿,星速前来,商议军中机务”。[30]

噶尔丹自战败后,率残部一直活动于喀尔喀西部地区;随着冬季的来临,粮草匮乏,生计日艰。迫于喘息休养和再决雌雄,噶尔丹决定派部将格垒沽英携信为使,向清朝诈降。十月十二日,格垒沽英从噶尔丹驻地通齐尔出发,于十一月二十一日到达康熙帝在鄂尔多斯的行在。噶尔丹致书康熙帝曰:

“噶尔丹愽(bó)硕克图奏疏,呈为祈赐复音事。经典之理,纪事之得失,虽未晰知,史书所载,大一统之君,亦倚信喇嘛三宝,曾闻之天朝明智之士,以为古语而谈述之也。是以自俺答汗以来,七旗喀尔喀皆为达赖喇嘛护法主人。秉教固始诺门汗以来,亦为达赖喇嘛护法主人,大圣皇帝亦曾邀达赖喇嘛。一切群生无有二视,仁爱宏恩,普天下众生各欲于其地安居乐业。

哲卜尊丹巴、赛音汗、扎萨克图汗等,我等四厄鲁特回子未曾攻战,我等皆静处本土。因七旗喀尔喀伊内自相不睦,天朝皇帝慈念生灵困苦,致书于达赖喇嘛。于是达赖喇嘛以嘠尔旦西勒图为使,天朝皇帝以尚书阿尔尼为使,和好七旗而安措之。

哲卜尊丹巴、赛音汗二人,违旨未敬西勒图额尔德尼之故,遂生大祸。哲卜尊丹巴、赛音汗二人违旨之故,乃系罪人。我等情事并无不是,惟将我是处奏闻,因而蒙咎,未尝故欲获咎而行之也。然因有蒙咎之故,曾自悔怨而行。今颁示浩荡恩纶,不胜欢悦,或蒙大施仁爱。故遣格垒沽英杜拉尔赍奏”。[31]

康熙帝不为其巧言所惑,观点鲜明,措词严厉,对格垒沽英说:

“尔还语噶尔丹,凡事务必觌面会语,不然则事无终局。彼如不来,朕必啮雪往讨,断不中止。朕在此地行猎待尔,七十日内还报。如过此期,朕必进兵矣”。[32]

康熙帝见之甚喜,以为噶尔丹必降,决定再派使者劝降。

十一月二十二日,康熙帝认为此次出巡计划已基本完成,军事部署已就绪,加之天气寒冷,噶尔丹残余穷困暂不会内犯,于是决定结束对鄂尔多斯部的出巡,遂赐宴鄂尔多斯部诸旗王公。康熙帝虽无噶尔丹的消息,但他错误地认为噶尔丹走投无路,必来归降,于是在十一月二十六日给皇太后写了一封满洲文长信,详细阐述了噶尔丹归降的种种理由,断言他此次出巡会看到一个预计的效果。该信的内容如下:

“儿皇帝臣谨奏,奏闻噶尔丹必降之真由。今夏以来,我洞察噶尔丹必然穷困来降,逢季节来到塞外,欲招降噶尔丹属众,折断其羽翼,使其走投无路而来降,而图另策。一经出塞,臣使人往哈密、布隆吉尔方向堵截,封锁卡伦附近各处。俘虏中想回家之人,施以重恩,尽量遣回。所行诸事,都合意成功。自我出行到呼和浩特,前来归降人口逾三百,和阿南达等所俘获人一起计算,超过五百人。噶尔丹力竭智穷,为归降之事,派来了他的格垒沽英杜拉尔宰桑。此人过去也曾经提议归降,沙格朱木、土谢图诺尔布等也知道此事。因此我们一方面待他以使节之礼,另一方面详加询问,所言真情和归降之人所述一样。他说:土谢图诺尔布来降后,噶尔丹发现自己已败坏终结,召集丹济拉和诸宰桑议论时,大家说:眼下都知道我们已经穷困,必定败亡,所以为首的宰桑屡屡前往内服,属下之人也无日不逃。如果现在不向大圣主归降,那么如你有可去之地,可养育我们之人,可图一事,我们跟你去!如没有,我们不跟随你!噶尔丹无奈派我而来,临行前噶尔丹、丹济拉叫左右回避,使我入内,亲自对我说:因我所行自始有错,以致今日。你去后,看那边大臣的情形,如有养育我们的形状,我将渴望归降。

因我多次做使者,所以问到是否言语对答稍硬或稍谦等后,噶尔丹、丹济拉道:我们现在没有投身之处,只求保全性命,怎能出一点不逊之词?圣旨如何说,就照办,不要口出不逊之词。出来后,丹济拉单独对我说:你这次去,关系到我们所剩几个厄鲁特人的生死,你要努力!慎重!又阿巴宰桑、车凌布木宰桑握着我的手说:速去速来,我们等着消息,快找圣主去,你的家人我们予以关照。当问到你们在那里吃什么时,格垒沽英回答说:在萨克萨图古里克等地,野兽非常丰富,我们的人如获野兽,就吃野兽肉,如不得野兽就宰马吃。现在鸟枪药尽,所以用捕兽器打猎。该地特别冷,常有冻馁者。

我出来时已到十月十二日,现在肯定冻死不少人了!我们厄鲁特多灾多难,生命不息,延续至今。说完后,他的眼泪流下。又,噶尔丹对众人叹气说:天下人不尽相同,阿木呼郎汗(蒙古语,指康熙帝)这个人实在特殊,他恩养众人,恩惠居然达于敌国,所以我国全部寻他而去。看了这些情况,他归降之情非常真切。我想,仰赖天恩,我的事业将得以完成”。[33]

由于康熙帝对噶尔丹宁死不降的个人品格不很了解,固执地坚信噶尔丹一定会归降,故未听从费扬古提出的穷追猛打的建议,且早早班师回京,结果造成了次年(1697年)二月初六日的再次出巡远征宁夏的局势,给国力带来了不必要的损失。十一月二十七日,康熙帝率出巡大军抵黄河西岸萨尔虎托会驻跸,并兴致勃勃地观览了迈达礼庙;同时正式“传令班师“,“众皆大悦”,[34],一派欢腾。康熙帝出巡鄂尔多斯部历时22天。

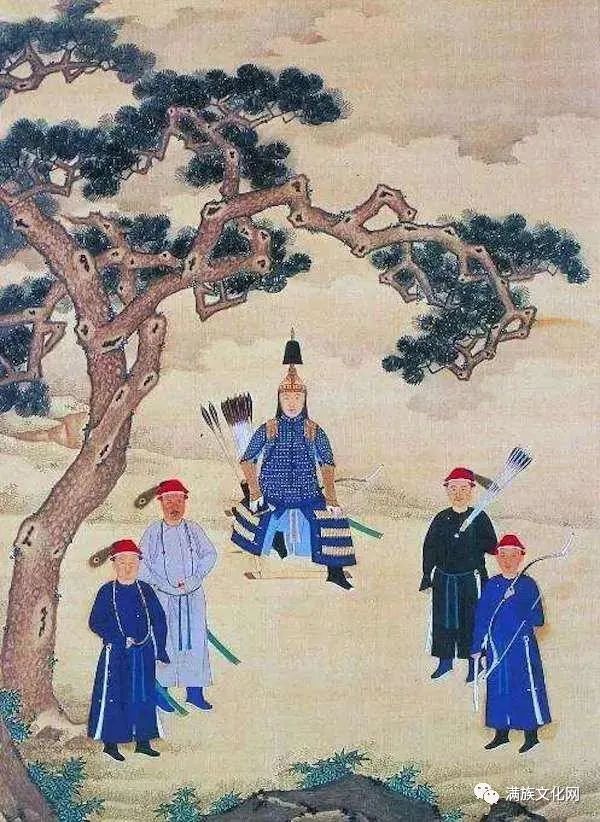

elhe taifin han康熙帝画像

康熙帝此次出巡归化城和鄂尔多斯部还有一个目的,就是行围打猎、训练八旗将士。从京城出发至归化城途中康熙帝就组织了数次围猎,在鄂尔多斯境内,围猎活动达到高潮。据史书记载:十一月五日至十一日,康熙帝个人猎获了兔子和野鸡共计310只;从十二日至二十日,又猎获605只。正如他所说:

“从我到打猎众人,因前几天打兔子都精疲力竭,手和大拇指发肿,致不能射击”。[35]

由于清军在行围打猎时多采用双围场[36]方式,故猎获的兔子和野鸡等数以万计。

十二月初二日,

“托远大将军伯费扬古,来自军中。上命入行宫,与语良久。”

康熙帝详问军情,并面授机宜;同时让格垒沽英带清使博什希、常寿同赴噶尔丹驻地——萨克萨图古里克,劝说其早日归降。初三日,费扬古因前线军务紧急,需立即回军督阵,分别时康熙帝“以御佩囊鞬弓矢等物赐大将军伯费扬古”[37],以示敬重厚爱。康熙帝率军复渡黄河出鄂尔多斯境后,当天驻跸于湖滩河朔之南。初七日,出巡大军抵杀虎口。康熙帝看到由于北疆连年征战,大同府人力和物力消耗甚大,“供应浩繁,殊劳民力”,于是下令将康熙三十六年

“大同属州县卫所,应征地丁银米,著全与蠲(juān)免”[38],

以示仁政。初八日,康熙帝抵右卫城(今山西省右玉县老城),并检阅安抚了八旗驻防军。康熙帝在此做出了出巡的最后一次调整谕令:

“命领侍卫内大臣马思喀,率兵留驻大同秣马,以候调遣”;

“命前锋统领硕鼎,率兵屯驻右卫,听大将军伯费扬古调遣”;

谕令北疆全体官兵:

“噶尔丹乃狡诈叵测之人,其果否来降,未可深信,应仍厉兵秣马,待来岁出师扑剿,务绝根株。”

为使费扬古一心致力于北疆战事,康熙帝免去了他的右卫将军兼职,“以右卫护军统领宗室费扬固,为右卫将军”,并“升右卫护军参领宗室杨福,为右卫左翼副都统”;同时谕令

“尚书马齐,今边外蒙古马瘦之时,恐误急务,尔可前往沿边安塘至宁夏,并阅大兵所行之路”,[39]

从而为翌年出巡宁夏做前期准备工作。军政事务部署已毕,康熙帝率军速归京城。初十日抵达左云城。十二日抵大同府。十四日达天城(今山西天镇县)。十六日抵宣化府。十八日达怀来县。十九日抵昌平州。二十日由德胜门入城还宫。

康熙帝此次率军出巡,从京城出发,

“自归化城西踰河至鄂尔多斯游牧地,九月壬申启行,至腊月壬寅还宫,盖九十一日”。[40]

elhe taifin han康熙帝戎装画像

四、康熙皇帝在出巡途中的诗词

康熙帝不但是杰出的政治家和军事家,而且学识渊博颇具文采。他在出巡归化城和鄂尔多斯途中,著有诗词近30首,现择其要者予以欣赏。

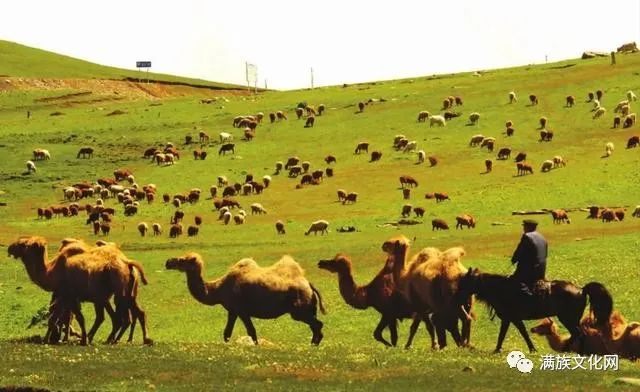

1. 康熙帝率军进入塞外草原后,见牧畜肥硕,风光无限,遂著诗曰:

阅牛马羊群

边境地闲敞,畜牧多蕃滋。掌理各有职,水草实咸宜。

疆舆裕驱策,享宴丰牲牺。日给大官庖,岁供内厩骑。

不烦畎亩力,生息频在兹。偶来历塞垣。按辔省所司。

千群牝牡壮,万队云锦奇。暖就阳坡眠,骄向秋原驰。

非独充犒赉,兼得佐熊罴。夏五破狡虏,挂弓天山陲。

甲士归伍闲,休养正此时。庶物讵云细,国用恒相资。

嘶饮适其性,覆载本无私。

2. 康熙帝来归化城后,噶尔丹部众来归者日多,但多妻离子散,遂下令将往昔俘获者全部释放,悉令完聚,并著诗曰:

令厄鲁特之众完聚

缔宇莅八表,一视贵同仁。苟有不得所,此中常肫肫。

荒裔乃异类,猘骜性顽嚚。横戈临朔漠,窟穴顿沦湮。

将士俘擒众,窜遁仅及身。逋亡日来投,稽首心诚谆。

念彼骨肉离,咸为加抚询。广谕命寻识,使得完天伦。

欢声继感泣,寒塞生和春。绥柔寓大权,万物归鸿钧。

3. 康熙帝率出巡大军临近归化城时,领略了晚秋和初冬之际的气候和景色。

塞外初冬

阴山南去雁行多,渺渺沙原六御过。报是初冬新律改,依然霜晓气暄和。

4. 康熙帝率军驻跸归化城后,写下了此刻的心情和感受。

驻跸归化城

一片孤城古塞西,霜寒木落驻旌霓。恩施域外心无倦,威慑荒遐化欲齐。

归戍健儿欣日暇,放闲战马就风嘶。五原旧是烽烟地,亭障安恬静鼓鼙。

5. 康熙帝抵达归化城后,曾驻跸托音呼图克图庙(小召)中,并赋诗曰:

古寺

入望香台迥,巡行陟历遥。磬声清净夜,幡影飏晴霄。

梵象金泥古,经廊画壁凋。登临纵遐瞩,紫塞接岧峣。

6. 康熙帝抵归化城后,对蒙古贵族赏赐盛宴,以彰显皇恩浩荡,联络双方感情,共同抵御准噶尔汗国势力,并赋诗曰:

赐宴诸蒙古

羽林列队宴行宫,内外绥怀一体中。霜仗辉煌明塞日,晴斿宛转卷边风。

人沾挏酒群情洽,乐合羌笳率舞同。卉服狨裘无老幼,欢然尽识化钧公。

7. 康熙帝在归化城日理万机,夜不能寐,遥望星空,欣然命笔。

归化城夜月

此际殊方月,关山远近看。清辉临玉帐,皎色耀金盘。

烟野照逾阔,霜空夜未寒。坐消行漏永,沙塞绝风湍。

8. 康熙帝在归化城处理军国大政,夜深不眠,秉笔书志。

塞外寒夜书怀

帐殿深沉夜未眠,静思筹略听羌弦。金瓯更辟千千里,瀚海无波万万年。

露冷宵寒凝翠暮,塞高凤定歇征鞯。旁人莫道行兵远,自有单于首到边。

9. 康熙帝率军从归化城赴鄂尔多斯部途中,抵黄河北岸,他与新满洲旗兵逆流举棹,以试水势,并赋诗曰:

泛舟黄河

黄涛何汹汹,寒至始流凌。解缆风犹紧,移舟浪不兴。

威行宜气肃,恩布觉阳升。化理应多洽,嚣氛顷刻澄。

10. 康熙帝在黄河边待渡时,观览了脱脱古城,并即兴赋诗曰:

脱脱城

土墉四面筑何坚,地压长河尚屹然。国计思清荒服远,早将粮粟实穷边。

11. 康熙帝在鄂尔多斯部境,不时行猎,以训练八旗兵的战斗力。

鄂尔多斯行围

地敞沙平河外天,合围雉兔日盈千。筹边正欲劳筋骨,时控雕弧左右弦。

12. 康熙帝出巡鄂尔多斯部时,正值天寒地冻,冷风刺骨。他关注八旗将士的衣食住行,并赋诗曰:

晓寒念将士

长河冻结朔风攒,带甲横戈未即安。每见霜华侵晓月,最怜将士不胜寒。[41]【42】

13. 康熙帝十分信任费扬古,常与其商议征剿方略,授以权柄,并赋诗曰:

示大将军伯费扬古

仗钺亲驱寇,分麾扼要先。战能遵指授,动辄秉机权。

鸮鸟巢全覆,妖狐命苟延。楼兰须共灭,功胜勒燕然。

14. 康熙帝出巡返京途经杀虎口时,寒风凛冽,千里雪原,遂赋诗一首:

入沙虎口

秋末巡沙塞,冬深六辔还。野回千涧水,云掩百重山。

猎猎寒风劲,骎骎班马闲。勤劳因国事,计日对慈颜。

15. 康熙帝返京途中经右卫城,对新驻八旗兵进行了检阅,驻跸后赋诗曰:

右卫驻跸

西陲古镇雄,土俗亦唐风。边候年催箭,遥天月似弓。

干戈分禁旅,控制接云中。细柳新营舍,精严面面同。

康熙帝的这些诗词,不仅是了解本人思想的重要资料,也是研究清初归化城历史的宝贵文献。我们应勒石树碑,予以宣示。

《康熙南巡图》局部

五、结语

康熙帝出巡塞外,巡视归化城和鄂尔多斯蒙古部,虽对噶尔丹未能剿灭或招降,但就安抚蒙古诸部、瓦解噶尔丹势力、部署北疆军务、训练八旗将士及体察蒙古地区民情等方面都具有积极的意义,尤其对日后呼和浩特地区的政治和经济发展具有特殊的作用。康熙帝通过此次出巡,清醒地认识到控制归化城地区的重要性,所以他此后十分注意对该地区的政治控制,一直派得力的封疆重臣加以驻守。乾隆二年(1737年),绥远城的修筑、右卫将军的迁驻和八旗劲旅的驻防,就是乾隆帝秉承康熙帝这一意图的直接体现。从此以后,归化城和绥远城互为犄角,成为清代北方草原的第一政治军事重镇,随之而来的经济和文化的迅速发展,使呼和浩特地区日趋繁荣。

此外,康熙帝此次出巡归化城,300多年来给蒙、汉、满、回各族人民留下了许多津津乐道的美好历史传说,如“马踏清泉”、“大召龙牌”、“康熙私访月明楼”、“刘三救驾”、“喇嘛暴动”和“伯大将军护驾”等。这些都是发展呼和浩特市玉泉区旅游业的宝贵的文化资源。我们应该充分地对其予以挖掘、整理和开发,进一步凸显玉泉区在内蒙古民族文化强区建设中的示范作用。

注释:

[①]《大清圣祖仁皇帝实录》卷175,中华书局影印本,1986年。

[②]《大清圣祖仁皇帝实录》卷175。

[③]《大清圣祖仁皇帝实录》卷176。

[④]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[⑤]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[⑥]《圣祖北征行在述略》卷中,北京图书馆藏,手抄本。

[⑦]《御制亲征平定朔漠方略》卷31,台湾成文出版社,1970年。

[⑧]《御制亲征平定朔漠方略》卷31

[⑨]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[⑩]《圣祖北征行在述略》卷中。

[11]《御制亲征平定朔漠方略》卷31。

[12]《御制亲征平定朔漠方略》卷31。

[13]《圣祖北征行在述略》卷中。

[14]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[15]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[16]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[17]《圣祖北征行在述略》卷中。

[18]《御制亲征平定朔漠方略》卷32。

[19]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[20]《御制亲征平定朔漠方略》卷32。

[21]《大清圣祖仁皇帝实录》卷177。

[22]《圣祖北征行在述略》卷中。

[23]《圣祖北征行在述略》卷中。

[24]《大清圣祖仁皇帝实录》卷178,

[25]《大清圣祖仁皇帝实录》卷中。

[26]《圣祖北征行在述略》卷32。

[27]《御制亲征平定朔漠方略》卷178。

[28]《大清圣祖仁皇帝实录》卷178。

[29]《大清圣祖仁皇帝实录》卷中。

[30]《圣祖北征行在述略》卷178。

[31]《宫中档康熙朝奏折》第八辑,第480~482页,台湾故宫博物院,1969年影印本。

[32]《御制亲征平定朔漠方略》卷33。

[33]宫中档康熙朝奏折》第八辑,第464~467页。该汉译文转引自《明清档案与蒙古史研究》第一辑,第131~132页,内蒙古人民出版社,2000年。

[34]《大清圣祖仁皇帝实录》卷178。

[35]《宫中档康熙朝奏折》第八辑,第438页。

[36]双围场是指围猎时,里面的一围为马队组成,外面的一围由步甲组成,双层包围猎物,故谓双围场。

[37]《大清圣祖仁皇帝实录》卷178。

[38]《大清圣祖仁皇帝实录》卷178。

[39]《大清圣祖仁皇帝实录》卷178。

[40]《圣祖北征行在述略》卷中

[41]以上参见王志明 王则远校注《康熙诗词集注》,第346~362页,内蒙古人民出版社,1994年。

满族文化网