“容共”与“防共” :孙中山对共产党的真实态度

近现代史论

1921-2021,世紀更替,作始也簡,將畢必巨。為銘記時代,本公眾號特以時間為軸、史實為據、人物為點,選編優秀文章,重覽百年風雲,以饗讀者,以為紀。本文是第十一篇文章

简介

作者: 姚金果 , 女, 山西永济人, 法学博士, 中共中央党史研究室研究员、井冈山干部学院访问教师, 主要从事中国大革命史、共产国际与中国革命关系研究。

本文来源:《湖北行政学院学报》. 2005年03期 、历史学参考排版

第一次国共合作的历史在经过80余年的沉淀之后, 我们以冷静的目光审视孙中山在当时对共产党的态度时, 就会发现, 以前我们在这个问题上犯了"一厢情愿"的毛病:我们一厢情愿地将孙中山的"容共"说成"联共", 一厢情愿地认为孙中山对国民党内排共反共的势力"深恶痛绝";我们不愿意承认孙中山轻视共产党和防备共产党的真实心态。然而, 事实终归是事实。孙中山为了获得苏联的军事和经济援助决定"容共", 他在决定"容共"的同时就有了"防共"意识。实际上, "容共"加"防共"才是孙中山在第一次国共合作前后对共产党的真实态度。

孙中山作为中国近代史上一个伟大的资产阶级民主革命者, 他所从事的革命斗争, 他在第一次国共合作中发挥的积极作用, 一直被后人所传颂。曾经有人这样设想:假如孙中山能活到1927年, 第一次国共合作不会在那个时候、以那种方式结束。历史不能假设。第一次国共合作的历史在经过80余年的沉淀之后, 我们透过环绕在孙中山头上的那道“光环”, 以冷静的目光审视孙中山在第一次国共合作中对共产党的态度的时候, 就会发现, 以前我们在这个问题上犯了“一厢情愿”的毛病:我们一厢情愿地将孙中山的“容共”说成“联共”, 一厢情愿地认为孙中山对国民党内排共反共的势力“深恶痛绝”;我们不愿意承认孙中山轻视共产党和防备共产党的真实心态。然而, 事实终归是事实。按照历史唯物主义的实事求是的态度, 应该将孙中山作为一个实实在在的有着自己鲜明特征的人——资产阶级革命家——来评判, 而不应该为了某种需要将他有意拔高。在第一次国共合作前后, 孙中山对共产党的态度究竟如何, 还是应该在那段历史之中寻找答案。

一、孙中山为了获得苏联的军事和经济援助决定“容共”

代表两个不同阶级的政党为了共同的目标在一定阶段实行合作, 既是国家和民族利益的需要, 也是两党自身发展的需要。正是因为如此, 国共两党才走到了一起。

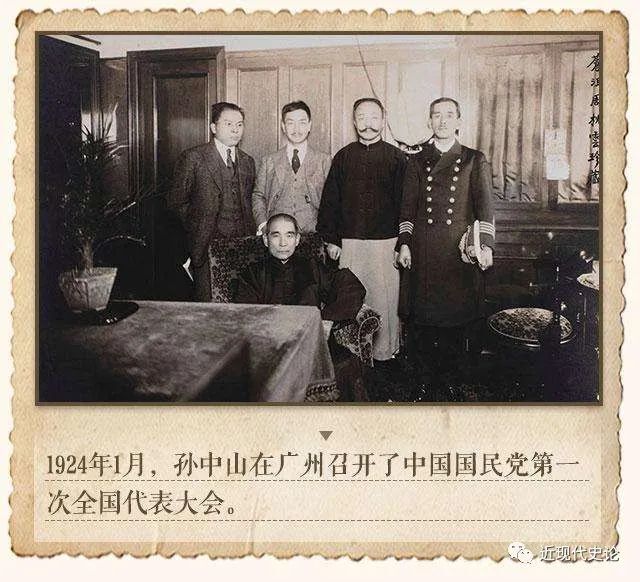

然而, 在国共合作之时, 两党的实际情况还是相当悬殊的。从建党的历史来看, 国民党经历了同盟会 (1905年) ——国民党 (1912年) ——中华革命党 (1914年) ——中国国民党 (1919年) 这样一个嬗变过程, 到1924年国共正式合作时, 国民党已经是一个有着近20年奋斗历史的政党。而共产党成立还不到4年。从党员人数来看, 国民党是一个号称拥有几十万党员的大党, 虽然这个数字还有待考证。共产党则只有500名左右的党员。再从两党在全国的影响来看, 国民党历经武昌起义、辛亥革命、讨袁斗争、护法运动等, 是一个在人民群众中有重大影响的革命政党。共产党却只能从事秘密活动, 活动范围主要局限在北京、上海、广州、汉口、长沙、郑州、济南等地, 工作主要是宣传马克思主义和从事工人运动。因此, 与国民党相比, 处于秘密状态的共产党在群众中的影响非常有限。

正是因为两党的状况非常悬殊, 当国共合作提上议事日程后, 孙中山始终坚持这样一种合作方式:共产党员以个人身份加入国民党, 即所谓“容共”。在他兴师北伐的时候是如此, 在他遭到陈炯明背叛而失意的时候也是如此, 在他得到苏联人力财力和武器支持的时候仍是如此。也就是说, “容共”是他一以贯之的思想。

不可否认, 孙中山之所以主张容共, 是因为他看到了国民党的衰败, 迫切希望吸收新生力量, 包括容纳共产党人, 以便增强国民党的力量。不过, 这些并非孙中山容共动因的全部, 甚至可以说不是主要的动因。孙中山容共的主要动因是联俄。俄国十月革命的成功使孙中山看到了中国革命胜利的希望。他对俄国革命取得的成功十分钦佩和敬慕, 所以在十月革命后, 他积极与列宁、契切林进行联络, 这是政治上的需要。孙中山当时所处的环境十分不利, 他迫切希望通过得到外援来摆脱困境。在寻求英、美、德等帝国主义国家的支持无望后, 他便将希望寄托在俄国的援助上, 这是经济上的需要。正如廖仲恺所指出的:“世界各国和中国都不能联络, 我们在国际上正缺少朋友, 现在俄国既诚心和我们联络, 我们便不应该拒绝它的党徒。” (P235) 1922年6月陈炯明炮轰总统府, 孙中山败走上海之后, 他对获取苏俄支援的要求更加迫切。在这种情况下, 处理与苏俄和共产国际有着密切联系的中国共产党的关系, 就成了必须解决的问题。于是, 在不放弃国民党的“正统”的前提下, “容共”就成为他唯一的选择。这样一方面可以得到苏联的支持, 另一方面又可以借助共产党的力量以壮大国民党的势力, 同时又不会失去其主导地位。

既然是容共, 就有一个什么时候可以“容”, 什么时候可以“不容”的问题。孙中山选择了容共, 也就掌握了不容共的主动权。在他看来, 什么时候共产党的言行超出了他所允许的范围, 他就可以将共产党赶出国民党。孙中山的这一想法, 马林在离开中国之前就已经清楚地意识到了。一次, 孙中山为共产党人在报刊上批评国民党一事大发脾气。他当着马林的面说:“像陈独秀那样在他的周报上批评国民党的事再也不许发生。如果他的批评里有支持一个比国民党更好的第三个党的语气, 我一定开除他。如果我能自由地把共产党人开除出国民党, 我就可以不接受财政援助。” (P423) 马林还发现, 孙中山“对发展群众运动是冷淡的, 只关心军事问题”, “从来没有真正吸取群众运动的思想。他接受它, 但并不真正热心” (P30-31) 。所以, 当初对改组国民党和纠正孙中山的偏向雄心勃勃的马林, 当初曾对国民党寄予无限希望并坚持要求实行“党内合作”、要求共产党人帮助国民党的马林, 在他离开中国之前不得不承认:孙中山并“不乐意同我们接近, 现在, 我对他毫无办法”。他警告越飞和达夫谦:“不能为了孙氏王朝控制广东再把200万元塞进南方将领们的腰包” (P424) ;“以前拿钱对待国民党是不负责任的, 那些钱都白白扔掉了。事实是, 只要孙仍然坚持他的一个政党的观点, 只要他不请共产党人去工作, 就根本不可能指望国民党会现代化, 不可能指望他们进行反帝宣传” (P426) 。

鲍罗廷来华后, 国民党的改组工作顺利完成。然而孙中山对共产党和工农的态度, 并没有因此而有所改变。不过, 他有时也表示出对工农的关怀, 为了说服国民党人接受共产党, 他也作了很大努力。被孙中山的这些矛盾言行所困惑的鲍罗廷, 曾用这样一段话表达了自己对孙中山的看法:“在他身上, 就像在一滴水上一样, 反映了国民党——从共产主义者到新加坡商人的斑斓色彩。孙是个共产主义者, 是国民党左派, 是国民党中派, 又是国民党右派。有时他的言辞极端革命, 比我们共产党人还革命;有时他又忘记了所有革命词藻而成了小资产阶级的庸人”。总之, “在孙的身上充满了对中国国民运动最有害的矛盾, 要摆脱这些矛盾对他来说极为困难” (P433-434) 。

无论马林和鲍罗廷怎样评价孙中山, 孙中山就是孙中山, 他只是一个资产阶级革命家, 他是从他所代表的阶级利益出发来决定对共产党的态度的。

二、孙中山在决定“容共”的同时就有了“防共”意识。

孙中山所从事的是推翻封建制度的资产阶级革命。他一生数经挫折, 几临危难, 屡仆屡起, 其目的都是为了统一中国, 从而建立一个资产阶级共和国。这是他始终不渝的追求。而中国共产党奋斗的目标, 是要推翻资本主义, 最终建立共产主义社会。这在孙中山来说当然是不能接受的。所以, 他多次公开声明, 自己从来没有想到有将中国变为共产主义社会的可能, 也无意于在中国宣传共产主义, 因为他和国民党其他一些重要领导人都不信仰共产主义 (P224) 。1923年1月, 孙中山与苏联代表越飞在上海正式发表《孙文越飞宣言》, 表明他的联俄立场, 与此同时, 他还要求在宣言中写上这样的话:“共产组织, 甚至苏维埃制度, 事实均不能引用于中国” (P409) 。甚至到孙中山晚年, 仍然认为中国不能实行苏维埃制度。1924年他在北上途经日本时对记者说:“中国有中国的制度, 俄国有俄国的制度。因为中国同俄国的国情, 彼此向为不相同, 所以制度也不能相同。”“中国将来是三民主义和五权宪法的制度。” (P1737) 孙中山这样表达自己的态度并无不妥之处, 作为一个资产阶级革命家, 他坚持自己的理想, 是情理之中的事。

但问题在于, 两个不同意识形态的政党合作起来, 而且是一个政党的党员以个人身份加入另一个政党的形式进行合作, 就不可避免地要产生分歧, 甚至有可能使彼党的加入者坐大的危险。孙中山非常明白这一点。所以, 在决定“容共”的同时, 孙中山就有了防共意识。当时, 一些国民党老党员对孙中山的容共策略不理解, 担心共产党借国民党的组织发展自己的势力, 所以反对容共。而孙中山却对他们说:“如不容共, 必使独树一帜, 更难处理。” (P1587)

对于孙中山采取容共策略的目的, 台湾学者崔书琴作了如下解释:“在容共以前, 中国共产党已经成立, 并且已经和共产国际发生了密切的关系。由于共产党徒的巧妙宣传, 一般富有好奇心的青年和知识分子很多受了诱惑而参加了社会主义青年团与中国共产党。这批人所走的显然是一条邪道。如果不加以防范与正当的领导, 而听其自然发展, 为患国家民族, 势将不免。在这种情形之下, 中山先生把他们收容到国民党里来, 由他领导着与国民党原有的党员共同推进国民革命, 未尝不是一个指引他们走向正路的方法。所以中山先生最初容共的动机, 是无可置议的。” (P50)

笔者认为, 台湾学者崔书琴对孙中山容共策略的解释显然是偏颇的。但是, 从孙中山对容共是防止共产党“独树一帜”的解释中, 却不难看出他对共产党是存有防备心理的。

孙中山并不隐晦他的容共和防共态度, 对此他曾有过明确的阐述。1923年11月29日, 国民党广东支部以邓泽如为首的11人上书孙中山, 对共产党加入国民党提出反对意见。孙中山对上书中的有关内容亲自作了批示。长期以来, 学术界和研究者在提到此事时, 多认为孙中山的批示斥责了邓泽如等人, 表明了自己联俄联共的坚决态度。其根据是:第一, 邓泽如等人提出, 国民党的“组织法及党章、党纲等草案, 实多出自俄人鲍罗廷之指挥。然此表面文章, 尚无大害, 惟探闻俄人替我党订定之政纲政策, 全为陈独秀之共产党所议定”。孙中山则批示道:“此稿为我请鲍君所起, 我加审定, 原为英文, 廖仲恺译之为汉文。陈独秀并未参与其事, 切不可疑神疑鬼。”第二, 孙中山在批示中表达了联俄的决心。他写道:“我国革命向为各国所不乐闻, 尝助反对我者以扑灭吾党, 故资本国家断无表同情于我党所望表同情, 只有俄国及被压迫之国家与被压迫之人民耳。”

不错, 孙中山的批示中确实澄清了国民党党纲由谁人起草和修改这个事实, 并且说明了他联俄的国际原因。然而, 这些并不是孙中山批示的全部内容, 甚至可以说并不是批示的主要内容。奇怪的是, 在笔者所见的有关研究文章中, 研究者不知是出于何等考虑, 有意忽视了孙中山批示的其他部分, 更未对其加以评论。这就使读者难以见到其批示的全貌, 从而也无法了解孙中山的真实态度。笔者在此敢冒天下之不韪, 将被掩盖的那一部分批示翻腾出来, 让大家看个明白。

在邓泽如等人的上书中, 有这样一段话:“此回共产党与我党合作之动机。此动机发生于木司寇 (原文如此, 通译为‘莫斯科’) 第三国际大会之后, 其表面宣布者, 则谓对于资本主义成熟之国家, 则鼓吹阶级斗争, 促成社会革命, 对于资本主义幼稚之国家, 则主张联合工农及中产阶级, 以完成民主革命。近东则协助土耳其, 远东则协助我国。果然如此, 亦未尝非友邦之好意。不虞陈独秀之共产党, 则利用此机会, 而利用我党矣。陈独秀本为陈逆炯明特别赏识之人。曾自言‘宁死不加入国民党’, 且尝在学界倡言, 谓三民主义、五权宪法, 为绝无学理的根据, 指斥我党为落伍的政党、总理为过时的人物。今竟率其党徒群然来归, 识者早知其别有怀抱。党员等致疑者久矣。今已探得其利用方法。陈独秀的共产党利用我党之阴谋。陈独秀此次之加入吾党乃有系统的有组织的加入。当未加入之先曾在北方某地 (似是海参崴) 开大会, 议决利用我党之方法, 其大前提则借国民党之躯壳注入共产党之灵魂, 其方略: (甲) 、则使我党从国际之仇怨。(乙) 、则使吾党在国内断绝实力派之协助, 乃以打倒帝国主义、打倒军阀为标语。夫此二标语实堂堂正正无可非议者, 然运用之制为具体的政纲 (如政纲草案之一二两条即阴谋所在) , 宣示世界, 则我党永无获得国际上同情之一日, 更使我华侨党人在海外复无立足之余地。我党对于军阀之攻击, 只限定于曹锟、吴佩孚。今陈独秀派替我党立言, 则连及于张作霖、段祺瑞;务使国中实力派因此而与我党决裂。使我党陷于孤立无援之地, 此陈独秀共产党对于我党阴谋之纲领也。”

针对邓泽如等人的上述所言, 孙中山批示道:“此乃中国少年学生自以为是及一时崇拜俄国革命过当之态度, 其所以竭力排挤而疵毁吾党者, 初欲包揽俄国交际并欲阻止俄国不与吾党往来, 听其操纵。独得俄助而自树一帜, 与吾党争衡也。乃俄国革命党皆属有党团经验之人, 不为此等少年所愚, 且窥破彼等技俩。于是大不以彼为然, 故为我纠正之。且要彼等必参加国民党, 与我同动作, 否则当绝之且又可为我晓喻之, 谓之民为救时之良药, 并非过去之遗物。故彼等如不觉悟, 陈独秀等不服从吾党, 我亦必弃之。……此次俄人与我联络, 非陈独秀之意也, 乃俄国自动也。若我因疑陈独秀而连及俄国, 是正中陈独秀之计, 而彼亦得志矣。” (P1584-1586)

从孙中山的这段批示可以看出以下几点:首先, 他认为共产党人之所以批评国民党, 指出国民党的缺点, 是为了“包揽俄国交际并欲阻止俄国不与吾党往来, 听其操纵。独得俄助而自树一帜, 与吾党争衡也”;其次, 他认为共产党人之所以加入国民党, 是苏俄施压的结果;再次, 他认为共产党既加入国民党, 就要服从国民党, 否则将与之断绝关系。

总之, 这段批示显示出, 孙中山并不重视与共产党人的联合, 而且他对共产党还有防备心理, 只是出于联俄的目的, 对共产党才表现了容忍宽大的态度。不过, 他的容忍是有限度的, 正如他所表示的:“彼等如不觉悟, 陈独秀等不服从吾党, 我亦必弃之。”

三、“容共”加“防共”才是孙中山对共产党的真实态度

国共合作后, 北京、上海、广州、汉口不断出现国民党人检举共产党人“违纪”的事情, 后来竟发展成几百人联合署名, 向国民党中央提交反对共产党“跨党”案。到1924年8月, 类似的提案即达20多件, 涉及党员达2000余人。

与此同时, 一些国民党人还出版反对共产党员的专刊, 并设法搜集中共中央和青年团中央的文件, 以便从中找到某些可资攻击的把柄。不久, 邓泽如、张继、谢持等人获取了中国社会主义青年团第二次大会决议案及宣言 (1923年8月15日刊行) 、团刊第七号 (即扩大执行委员会特号, 1924年4月11日刊行) 和中国共产党第三次全国代表大会的有关文件。他们从这些材料中挑出一些自认为对国民党不利的话, 开始大做文章。

为了确定对共产党的态度, 8月15日至9月1日, 国民党中央执委会一届二次全会在广州召开。会上, 谢持、张继等人就共产党在国民党内设有“党团”一事大做文章。他们还以国民党中央监察委员的身份, 要求共产党员友好地退出国民党。于是, 会议就是否继续容共问题发生了激烈争论。

8月30日下午, 孙中山在会上发表了讲话。他批评说, 那些反对共产党员的人根本不了解国民党的主义, 并当场宣布开除煽动一伙人反对共产党的冯自由出党。他指出:“民生主义与共产主义之间根本没有任何差别, 只是为达到目的所走的道路不同”, “因此我们决定接受共产党员加入我党”。他指责一些国民党员言行不一, 气愤地说:“如果所有的国民党员都这样, 那我将抛弃整个国民党, 自己去加入共产党。” (P526) 孙中山这句话一直流传至今, 被人们作为孙中山坚持联共政策的一个最好的例证。

在孙中山的影响下, 这次会议通过了由国民党中央政治委员会提交的《关于国民党内之共产派问题》、《关于国民党与世界革命运动之联络问题》两个决议案。会后又发布《关于容纳共产分子之训令》, 阐明了容共的必要性, 指出:“谓本党因有共产党员之加入, 而本党主义遂以变更者, 匡谬极戾, 无待于辩。所谓本党因有共产党员之加入, 而本党团体将以分裂者, 亦有类于杞忧。证之本党改组以后发展情形, 益可以无疑。” (P73)

然而, 这个长期以来被学者们津津乐道的内容, 只是会议决定的一个方面。实际上, 也正是在这次会议通过的《关于容纳共产分子之训令》中, 对共产党人的所谓“党团作用”进行了谴责。《训令》指出:国共两党产生纠纷, 实因共产党的“党团作用”而起, 以致“争议起于党内, 谣言兴于党外”。有鉴于此, “本会讨论结果, 以为党内共产派所以有党团作用之嫌疑者, 由于此等印刷品其性质非属于公开, 而属于秘密。既属于秘密, 则无论其对于本党怀有善意, 抑怀有恶意, 而常易被认为恶意。同志平日相与戮力, 其精神之浃洽, 不外于理智之互浚, 与感情之相孚。而此等之秘密行为, 实足为感情隔膜之导因。中国共产党之活动, 其有关于国民革命者, 本党实有周知之必要;否则对于国民革命, 无从齐其趋向与步骤。中国共产党对于其党员之加入本党者, 施以指导, 俾知对于本党应如何尽力, 尤于本党之党务进行、党员纪律有直接间接之关系, 本党更不能不过问。倘使中国共产党关于此等决议不付之秘密, 本会敢信党团作用之嫌疑必无从发生。”

《训令》在谴责共产党之后, 提出解决办法:“在中央执行委员会政治委员会内设国际联络委员会。其职务之一, 即在直接协商中国共产党之活动与本党有关系者之联络方法。如是则本党之最高党部一方面对于中国共产党负保守其秘密之义务;一方面对于本党党员负了解本党与中国共产党之关系之义务。党内之共产派所被党团作用之嫌疑必无形消释, 而党员之对于共产派亦无所其猜忌。” (P74-75)

在国民党中央执行委员会政治委员会内设立国际联络委员会, 这个主意是怎样出台的?据鲍罗廷在会后记述:会上右派要求开除共产党员, 而以孙中山为首的中派并不想这样做, 他们只想如何使共产党服从自己的领导。因为共产党员在其独立的党的领导下在国民党内进行“支部”活动, 这就意味着不是国民党在领导包括共产党员在内的全体党员, 而是共产党员按照中国共产党的决定, 以及第三国际的决定, 在领导国民党。于是孙中山等人提议在国民党中央政治委员会内建立一个特殊的组织, 它能知道共产国际和中国共产党对国民党的态度, 能经常得到莫斯科的指示, 甚至不用探听共产党的“秘密”, 国民党就可以知道共产国际对自己的态度。这样的组织还可以同共产国际进行谈判以彻底解决问题。但经过瞿秋白的斗争, 中派做出了某些让步, 将国际联络委员会的职能仅限在弄清共产国际和中国共产党对国民党的态度, 而不是他们所希望的一个经常从莫斯科得到指示并凌驾于两党之上的组织 (P518-521) 。

设立国际联络委员会对共产党来说意味着什么?中共中央在听取了出席会议的瞿秋白汇报后, 曾有一个《中国共产党中央执行委员会全体会议就瞿秋白同志关于广东政治路线的报告作出的决议》。决议指出:“在国民党内成立干涉共产党事务的机构, 是国民党中派很早的想法, 是由孙逸仙博士在会前直接提出来的, 现在采取了国际联络委员会的形式。成立这个机构的原因和目的 (即解决两党关系问题, 包括消除似乎在国民党内正在建立共产党支部的怀疑) , 是国民党代表 (汪精卫) 、共产国际代表 (鲍罗廷同志) 和中共非正式代表 (瞿秋白同志) 之间谈话的话题, 并且已经同共产国际代表达成了协议。……这等于共产国际和中共承认国民党有权成立调查共产党活动的机构, 这一条将被国民党用来作为干涉共产党活动的依据。” (P533) 陈独秀也认为, 这是“孙中山利用右派施加的压力和他们的反共宣传来压制我们, 目的在于把中国共产党置于国民党的领导之下, 或至少使中国共产党对它开放”。于是, 陈独秀向维经斯基写信表示:“中国共产党中央执行委员会绝对不同意这个建议。” (P528-529)

在以陈独秀为首的中共中央的坚决抵制下, 国际联络委员会并没有像孙中山等人所期望的那样发挥其“防共”的作用。尽管如此, 设立这样一个机构的目的, 明确地表现了孙中山既“容共”又“防共”的真实心态。

孙中山的“容共”与“防共”都是他的资产阶级革命家本质使然, 是无可厚非的。不能用一个无产阶级革命家的标准来要求他, 指责他的言行;同时, 也不能超越他的资产阶级革命家的本质, 根据某种需要对他的言行加以修饰或掩饰。对于孙中山来说, 这两种做法都是不客观的。孙中山就是孙中山, 是有着“资产阶级革命家”这一鲜明标记的孙中山, 而不是其他。回顾第一次国共合作的历史, 探讨孙中山在那段历史中对共产党人的真实态度, 既是对孙中山负责, 也是对历史负责。注释从略