与OKR相比,华为的PBC到底是升级还是降级

文 / 王秀梅、原阿里投资的独角兽高管

某新能源汽车公司宣布实行新的绩效管理工具——PBC(即个人绩效承诺),从OKR切换至PBC,引得各路神仙打架。“PBC派”认为,这是对绩效管理模式的升级;“OKR派”则认为,这其实是一次降级,是在开倒车。所谓“神仙打架、凡人遭殃”,吵来吵去,企业都不知道何去何从,到底该怎么做。

不妨先看看PBC与OKR的本质、适用环境。PBC的本质是KPI(关键绩效目标)+KPA(关键行动计划),是过去在中国企业行之有效的绩效管理工具,以华为为代表。但此时非彼时,PBC在面对未来时会有诸多掣肘;OKR是符合未来发展趋势的、在国外互联网企业行之有效的绩效管理工具,以Google为代表,但在中国落地时又发生“水土不服”。

相较于争论PBC是OKR的升级还是降级,我们更应该关注在今天VUCA时代,如何帮助企业落地绩效管理,推动战略目标的达成。

01

PBC的本质与未来掣肘

1.PBC是什么

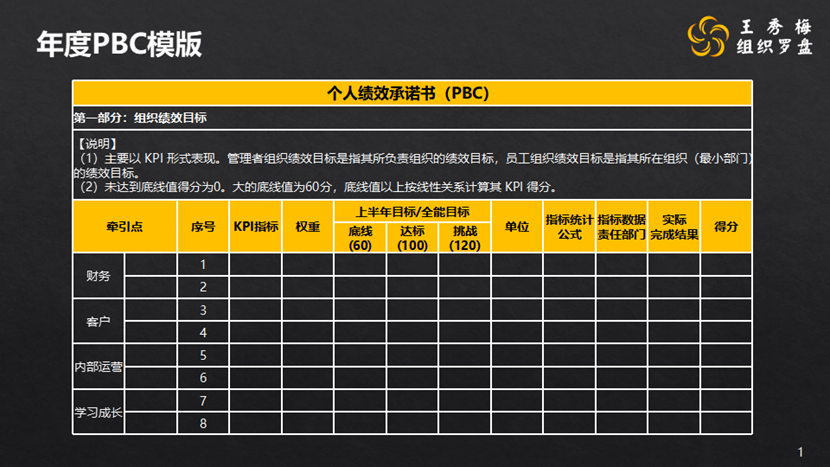

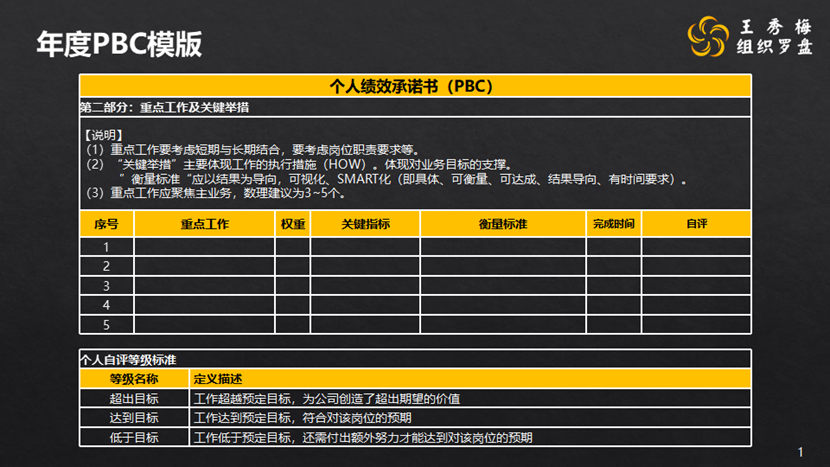

PBC主要包含四部分的内容,组织绩效目标、人员管理目标、个人重点工作和能力提升计划。首先是组织管理者根据公司年度目标列下整个组织在考核周期内应该完成的KPI(3-5项);其次是部门负责人根据组织绩效,列出团队在团队建设与管理上的重点工作(1-3项);再次是包含组织管理者在内的所有员工都要围绕着个人的岗位和职责,列自己需要完成的重点工作(5-8条)及如何完成的计划;最后是个人能力的提升计划。

从PBC的构成上来看,PBC=KPI(关键绩效目标)+KPA(关键行动计划),也可以说是,PBC=组织KPI+个人行动计划。

PBC的确在华为的发展过程中起到了非常重要的作用。华为在应用PBC的时候,实际上借鉴了很多OKR的理念,如制定目标时的“自下而上、团队协作”,所以,本质上华为的PBC不是传统意义的KPI,而是改良版的KPI。这是很多企业在推广PBC时没有关注的,还是按照传统KPI的模式在推进,以为推广的是PBC,实则还是KPI。

2.现在面临的环境与PBC面临的掣肘

时代环境在发生变化,过去验证成功的,未必就是适合未来的,也许反而成为未来的掣肘。客观冷静地分析一下,面临新的环境时,KPI的确有不少值得商榷的地方,PBC也是如此。要理解新世界的好,得首先从理解旧世界的不足开始。

第一,从外部环境分析,我们已来到VUCA时代的外部环境,不再像大工业时代那样稳定,而是充满变化和不确定性。企业要想在快速变化的外部环境中更好地生存下来,需要有极强的应变和适应能力。一年一次的目标制定和绩效评估方式显然过于呆板,所谓计划赶不上变化,是对现今环境下最恰当不过的描述。每季度复盘目标的达成情况,更新下季度的工作计划,是敏捷迭代的要求。

第二,KPI的目标制定以“自上而下”为主,即由上级或管理者根据公司的战略和业务目标,分解到部门和个人,要求员工在年初制定自己的年度绩效承诺。但是在今天的时代环境下,计划制定应该“上下结合”。一是员工对外部环境、客户市场最了解,员工通过自己的思考,可以提出最接地气、最接近外部环境的目标。二是目标由员工自己提出,员工会认为这是自己应该做好的,而不是别人强加给我的,这会给员工从内心带来主动性、自驱性。

第三,今天已经不是独狼生存的时代,而是要群狼作战。因此,协同作战非常重要,目标在各个部门之间的拉通就非常重要。越是难的事情,越需要协同,协同最终也是为了更好执行战略。通过每一层目标的设定、对齐、跟进、复盘,实现每个人都支撑企业战略的构想。KPI能否做到让所有人都与企业战略进行连接,让整个公司构成了一张可以协作的网络,也是值得商榷的。

第四,本质上来看,PBC与KPI关注的还是“事”,“人”只不过是达成事情的工具。能否真正释放“人”的力量,视人为人,激发人的内在动力,让员工具有强烈的自我意愿去实现个人的目标,而不是依靠外部的力量,比如靠上级管理者来推动员工实现目标,也是PBC值得商榷的。

02

OKR的优势与落地困境

1.OKR的优势

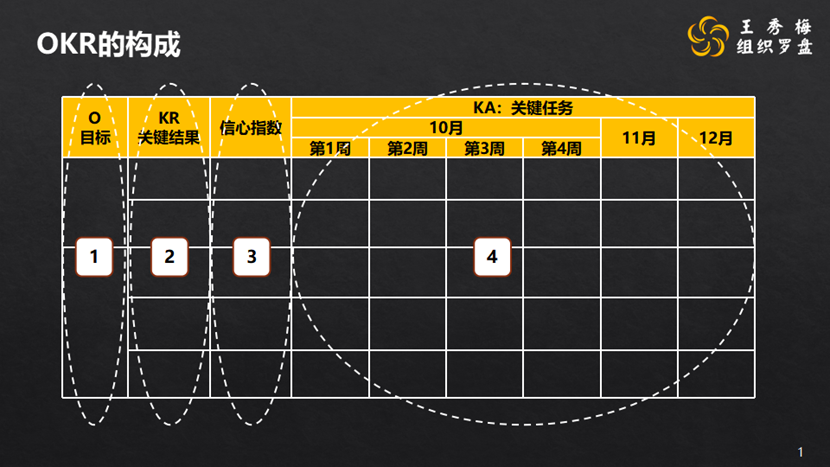

OKR是适应VUCA时代的目标管理方式,强调方向调适+试错管理。OKR有四个特别重要的特征,即透明公开、敏捷开放、自下而上,以及目标和评价解耦。

透明公开指的是OKR强调在企业内部,所有人的OKR应相互可见,促进相互理解和目标协同,共同做大蛋糕。

敏捷开放指的是OKR强调匹配业务节奏设定目标,并在过程中快速调整目标,体现了极强的应变和适应能力。在不稳定的环境中,指挥官不见得就能比下属看得更清晰,这个时候让听得见炮火的人去自下而上地制定目标,往往总能超出指挥官的预期,漂亮地打赢一场场不确定性战争。

自下而上即自主,是内在动机的一个基本心理需求。OKR强调,在员工设定目标时,要有相当一部分是员工自己提出来的,而不是上级指派的。只有这样,员工才会感知到目标是自己的目标,不是他人强加给自己的目标,从而显著增强对目标的承诺感。承诺伴随着付出,相应带来敬业度的提升。这是操作形式上的一个小变化,但对于员工心理感知而言却是一个巨大的改变。

而目标和评价解耦,则正是为了卸掉压在员工身上的沉重的考核包袱,让他们轻装上阵,眼睛盯着目标,在价值创造的时候只需眼睛盯着目标,不要总是患得患失,总是关心自己能分多少。

2.OKR落地过程中存在的困境

然而,OKR引入中国后却再次陷入实施困境,产生了“水土不服”。很多企业是因为实施KPI没有带来好的效果而使用的OKR,在引入的时候都对OKR赋予了较高的期望。但是让人遗憾的是,他们发现在实践中,OKR没有达到当初宣传的效果,结局不尽人意、甚至有点让人沮丧。

第一,员工缺乏自我价值实现的追求,OKR难以实现挑战性。

OKR是在硅谷自组织的场景应用下被发扬光大的,而自组织的首要特征就是员工需要自我管理,有着强烈自我价值实现的追求动机,早已脱离了满足较低层次的需求这个阶段。高薪酬、高福利的合理运用能够释放出精英团队人性中最为积极的因素,能促进精英团队不断地突破技术瓶颈,打造出一个又一个让客户尖叫的、令人惊喜的成果。但是,我们冷静下来思考一下,自己公司的员工如果连最基本的薪酬、福利等物质需求还没有得到满足,连最基本的生存安全感都没有,又如何让他们去挑战自我,优先去追求“自我价值实现”?

第二,企业缺乏创新能力,OKR的设定不具有操作价值。

很多企业使用OKR是期望能够激发企业员工的创造力,推动公司不断试错、创新。但是,仅仅靠引入OKR工具就能够推动企业创新吗?还是实施OKR成功,必须要企业最高层领导营造出创新的文化氛围?事实上,管理工具本身可以助力企业文化的培育,但是如果企业只关注工具、却不重视工具本身所需要的创新文化的建设,OKR肯定无法有效地实施,无法推动员工不断创新、挑战更高的目标。

第三,不跟绩效考核挂钩,OKR失去了推动的动力。

硅谷很多企业将OKR当成员工参与项目孵化,实现自我价值的管理工具。这些项目如果研发成功,会转化为待孵化的项目公司,随后在资本市场不断路演吸引投资,再不断迭代产品并探索商业模式。原来参与研发的项目组成员就会成为待孵化项目公司的股东。硅谷企业这种独特的激励员工的方式,本质上是赋予了每一位项目成员使命感,把他们的个人价值实现与项目公司未来的命运紧密联系在一起。而我们国内企业推行OKR是不存在这个环境的,因此很多公司引入OKR时发现,如果不把OKR与绩效考核挂钩,似乎没有什么好的方式来鼓励员工使用OKR。

03

组织KPI+个人OKR,解决绩效管理顽症

1.KPI与OKR各有优劣势

PBC/KPI是适合中国企业过去发展的,但面对未来时又有掣肘;而OKR是符合未来发展趋势的,但在中国落地时又发生“水土不服”。

第一,OKR关注的是员工自发要做的事情,而PBC/KPI的本质是绩效考核,是公司要我做的事情。OKR更关注目标管理过程的变化和响应以及结果的实现,而PBC/KPI更强调的是一种结果导向。

第二,OKR主要看员工是否完成了考核期内的关键目标,而PBC/KPI则更强调员工和企业之间签订的业务契约,是一种承诺,类似于军令状,更侧重于根据实际的目标去细化自己的工作、制定落地的计划。

第三,OKR适合于多变的环境,PBC/KPI适合于相对稳定的环境,适合于长周期的企业。OKR鼓励员工拥有更好的自驱能力、员工自我意识的成长,PBC/KPI更强调基于组织目标的执行力。

2.KPI和OKR是合作的好兄弟

应对企业的内外部挑战,优秀的绩效管理体系应具备以下特点。

第一,应对外部环境快速变化,企业能“敏捷应变”。对于战略创新领域而言,以市场和客户为中心,在需求、产品以及交付都难以厘清的情况下,促使企业需要具备“快速应变”的能力,并具有更多的弹性和空间。

第二,需要增强目标感,让团队实现“上下同心”。以往员工只是企业中的“一颗螺丝钉”,根本无法了解自身与最终的产出有什么关系,未来必须要让团队的所有成员了解目标和最终目的是什么。

第三,激发活力,充分发挥员工的潜力,让员工树立“使命价值”。管理者不能控制和限制下属的工作,以营造鼓励创新的工作环境,给优秀人才尤其是高精尖人才充分发挥潜力的空间。

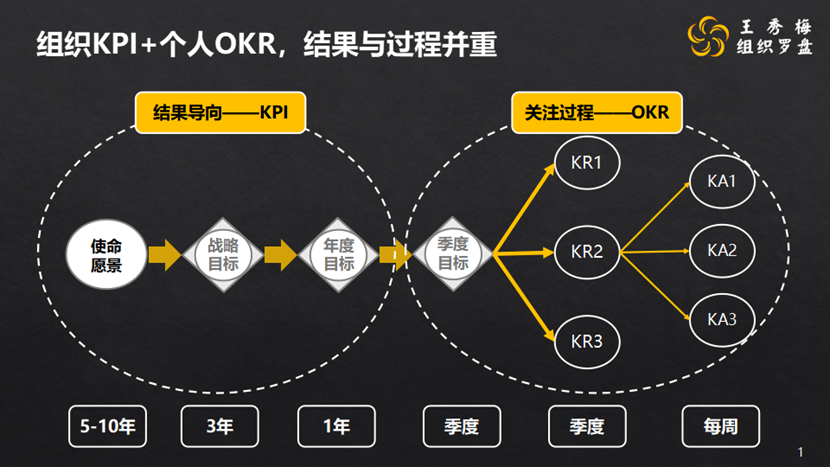

有没有一种基于中国企业发展现状、又能符合未来发展趋势的绩效管理方式?其实,KPI与OKR是一对好兄弟,“组织KPI+个人OKR”正是符合企业发展模式的绩效管理模式,解决了我们面对传统绩效管理的一些顽症。既注重结果、又关注过程,既实现组织目标、又助力个人发展,既能上下打通、又能左右拉通。

第一,目标制定。围绕战略、上下打通、左右拉通。我们究竟用目标来干什么?是为了绩效考核,拿来与员工做“签字画押的业绩合同”,还是通过设定目标来解决其他问题?进行战略解码,从战略地图、到绩效目标(包括组织KPI和个人OKR),则能有效聚焦公司战略、横向协同,从而解决了原有“战略不能落地”和“部门博弈”的矛盾,推动组织目标实现。

第二,绩效改进。注重结果、关注过程、成事达人。“为结果买单、为过程鼓掌”,没有好的过程,结果更多是惊吓而不是惊喜;每月关注组织KPI、每季进行绩效辅导、半年进行绩效排名,解决了“绩效辅导”难以实施的矛盾,促进管理者持续反馈,让员工“卷”起来,促进员工绩效改进。同时,与激励挂钩,绩效考核的目的,实质上是“人才区分,给予激励,促进组织目标实现”。

PBC、OKR、组织KPI+个人OKR的对比总结如下:

“组织KPI+个人OKR”解决了绩效管理中的“目标制定和绩效改进”两个环节的问题。以往我们将绩效管理当作人力资源工具,管理者被动完成节点性任务,而“组织KPI+个人OKR”的主体是业务,真正促进了绩效管理成为管理者责任,让传统绩效管理向持续性绩效管理转变。