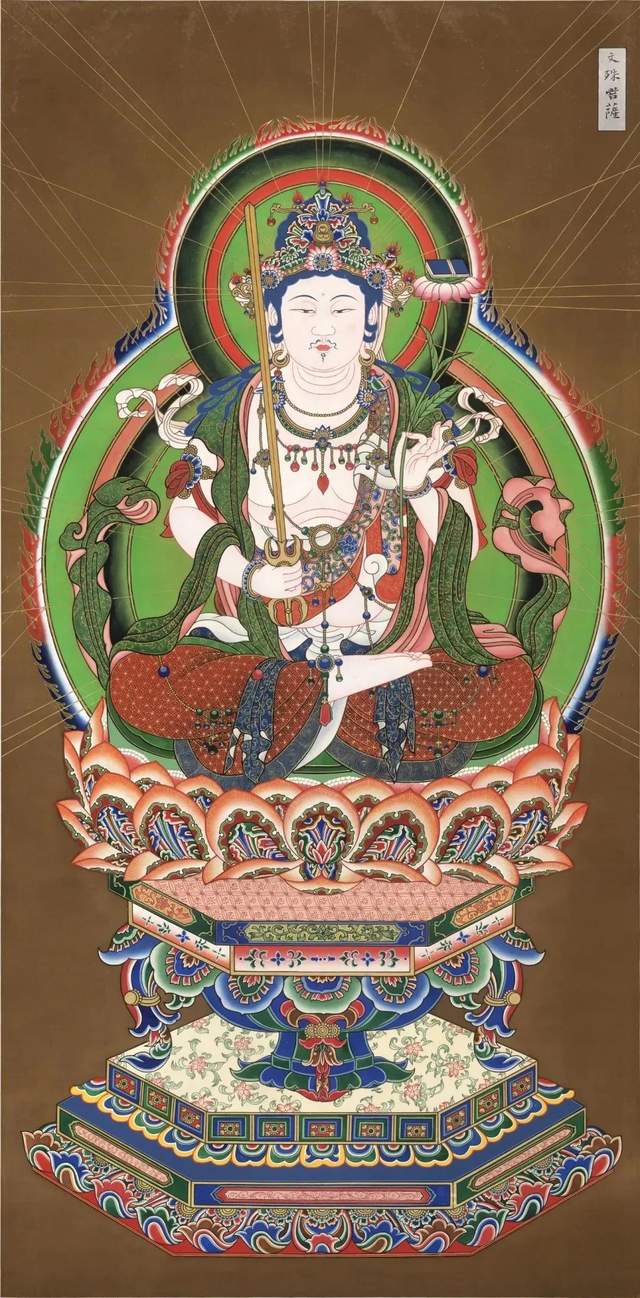

文殊菩萨是释迦牟尼佛的老师,这是真的吗?

华严三圣像(右为文殊菩萨)

文殊菩萨为什么被称为 “智慧第一” “诸佛之母” “七佛之师”呢?

文殊菩萨,又称文殊师利,或曼殊室利、妙吉祥等,为汉传佛教四大菩萨之一。华严会上,文殊菩萨与普贤菩萨同为释迦牟尼佛左右胁侍,并称“华严三圣”。

据《法华经·序品》中说:

无量劫前,有二万日月灯明佛相继出现于世,最后一位日月灯明佛在出家之前,膝下有七个王子,也跟随父王弃欲出家。

彼时,佛座下有位妙光菩萨,曾持《妙法莲华经》满八十小劫,经常为人演说,而且他智慧深远,能够住持佛法,七位王子,当时都以妙光菩萨为师。后来王子们相继成佛,最后成佛的小王子,就是众所周知的燃灯佛,也就是释迦牟尼佛的授记师。而当初的这位妙光菩萨,就是文殊菩萨前身。

在《佛说放钵经》中,佛便讲到:“今我得佛,……皆文殊师利之恩,本是我师。前过去无央数诸佛,皆是文殊师利弟子,当来者亦是其威神恩力所致。譬如世间小儿有父母,文殊者佛道中父母也。”

《大乘本生心地观经》中佛言:“善哉,善哉,汝今真是三世佛母。”《阿阇世王经》中则言:“文殊师利者,是菩萨之父母,是则为迦罗蜜(善友,善知识)。”

文殊菩萨是大智慧的象征,与《首楞严三昧经》及般若系经典关系甚深。

在佛教大乘经典中,与文殊菩萨有关的部类相当多。佛为文殊说的,便有七部;其它以文殊为说法主,或参与问答、被提及的又有四十部。

在经中,文殊菩萨常以智慧开导行者,晓喻具大乘根机的菩萨契入甚深妙法,常用善巧方便之法来警醒众生。

例如,《阿阇世王经》记载,阿阇世王造了杀父的五逆罪,深感自己罪恶深重,于是请文殊说法,希望能解脱内心的疑悔不安。然而文殊却对他说:“若恒河边沙等佛不能为若说是狐疑!”阿阇世王应时惊怖,竟从座上跌落下来。文殊又为王说,佛陀觉了一切法如虚空,本来清净,不是可染污的,也没有染污可除。顿时令阿阇世王心中清凉安然。

文殊菩萨善于观机逗教,他的教法极为鲜活善巧。

《大宝积经》记载:有五百位菩萨,得到宿命智后,观察自己的过去世,发现多生多劫曾造作极重的罪业,不禁生起极大怖畏,忧愁恐惧,不能专心修行。

文殊菩萨发现之后,于大众的面前,手执利剑,直向佛陀而去,欲加行刺!正当大众惊惧不已时,佛陀止住文殊,借机开示,一切法如幻如化,无我无人,为谁杀而受殃?时五百菩萨在旁听到,如醍醐灌顶,当即了达罪性本空,证得无生法忍。

文殊菩萨具有不可思议的甚深智慧,从凡夫到深位菩萨都是他所教化的对象。

如《华严经》中,善财童子就是受到文殊菩萨的启迪,而发起五十三参,开旅游参学的先河;

在《楞严经》中,阿难尊者为摩登伽女的邪咒所迷惑时,也是文殊菩萨持楞严咒赶去,救护阿难;

经中还讲到,有一次,维摩诘居士示现生病,因为他辩才实在太了得,把小乘人说得无地自容,佛陀座下诸大弟子都不敢去问疾,甚至连弥勒菩萨都不敢领命。最后唯有文殊菩萨承佛圣旨,率众前往,并与维摩诘居士畅论不二法门之理。这一场生动的现场教学堪称“经典”,两位菩萨一唱一和便说出了一部赞叹大乘、呵斥小乘的《维摩诘所说经》。

其实,文殊菩萨虽现菩萨身,亦以佛身示现在过去、现在、未来三世当中,经中有提到,菩萨过去世号为“龙种上尊王如来”,现在世则为“欢喜藏摩尼宝积佛”,未来世则号“普现佛”,以是之故菩萨又被称作“三世觉母”。

又:《首楞严三昧经》中的“龙种上尊王如来”,《八十八佛大忏悔文》中的“普明佛”,都是指文殊菩萨。

文殊菩萨和我们娑婆世界有甚深因缘,特别和我们中国人非常有缘。据《佛说文殊师利法宝藏陀罗尼经》记载,世尊曾告诉金刚密迹主:“我灭度后于此瞻部洲东北方。有国名大振那。其国中有山号曰五顶。文殊师利童子游行居住。为诸众生于中说法。”

中国山西五台山,即是经中所讲的五顶山,亦即文殊菩萨应化现身的道场。传说东汉明帝时,从天竺来的摄摩腾、竺法兰二位尊者,曾以天眼看到文殊菩萨住于此山。自古以来,五台山便是十方僧俗朝圣的地方,亦曾发生许多文殊菩萨应化的公案。

如唐代,与普贤一起化现不修边幅、狂放不羁的寒山拾得;化身终南山的杜顺和尚;宋代,则化身披穿着草蒲的童子,为太尉吕慧卿说法;还有照顾因朝拜五台山而病倒的虚云老和尚的乞丐文吉……菩萨为教化众生,不拘一格,示现种种身相。

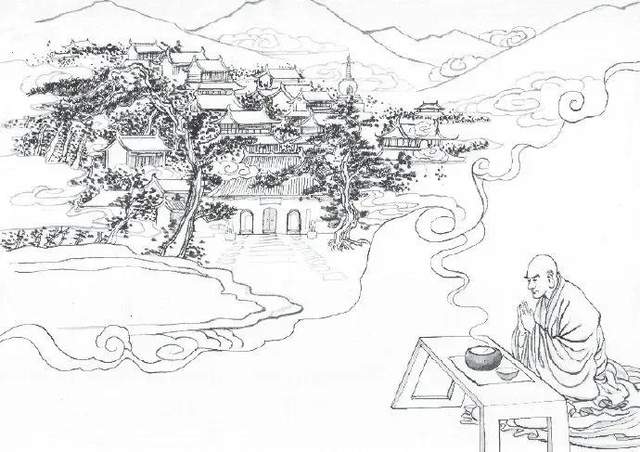

其中我们念佛行人最耳熟能详的,就是净土宗四祖法照大师朝礼五台山的故事——

一日,法照大师于用餐的钵盂中,忽然看到五色祥云及寺院、山林、流涧、石门等,距石门约五里处复见一寺,名大圣竹林寺。过些时日,也是在用餐时的钵中,又见胜境,宛若佛国净土。大师以所见请问大德,有嘉延、昙晖两位法师告知他说:“乃五台也”。于是大师萌发朝山之愿,可惜却因种种障缘,未能成行。

两年后的夏天,法照大师于衡州的湖东寺,启建五会念佛道场,六月初二日,也感得祥云弥漫道场,云中有诸楼阁,见数梵僧,身可丈余,执锡行道。阿弥陀佛及二菩萨现金色身,满虚空中。当天晚间,大师于道场外遇一老者,质问师言:你曾发愿,往金色界,礼觐大圣,为什么还不去?并劝说:若有坚固愿心,何难之有?言毕,悄然不见其踪。法照大师于是于佛像前重发诚愿:“纵经火聚冰河,终无退堕。”

这样到了那年的八月十三日,大师行脚北上,一路果无艰险。历时七个多月,终于在次年四月到达五台县境的佛光寺。

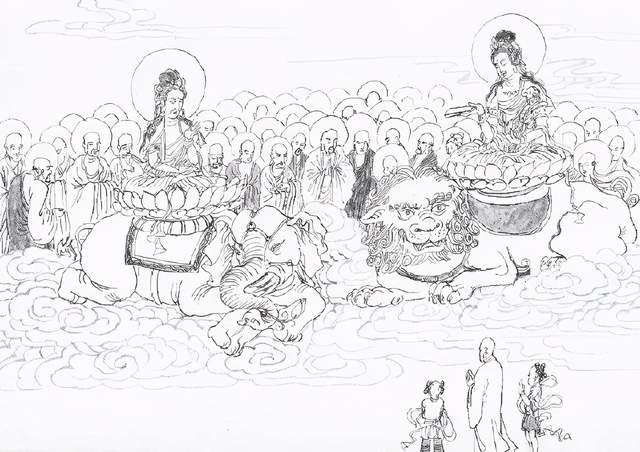

蒙大圣文殊菩萨不思议光的摄照,又得善财、难陀二童子的引路,法照大师终于来到了大圣竹林寺,所见景象果如钵中所现。惊喜之余,更见文殊、普贤二大菩萨各据东西狮子座上,为万众说法。

大师赶紧上前请问:“末代凡夫,去圣时遥,知识转劣,垢障尤深,佛性无由显现。佛法浩瀚,未审修行于何法门,最为其要。唯愿大圣,断我疑网。”文殊菩萨答言:“汝今念佛,今正是时。诸修行门,无过念佛、供养三宝,福慧双修。此之二门,最为径要。”并说道:“一切诸法,般若波罗蜜、甚深禅定,乃至诸佛,皆从念佛而生。故知念佛,诸法之王。”

法照大师再问应该念哪一尊佛?文殊菩萨答道:“此世界西,有阿弥陀佛,彼佛愿力不可思议。汝当继念,令无间断。命终之后,决定往生,永不退转。”

开示后,二大菩萨同舒金色臂,摩大师之顶,为师授记:“汝以念佛故,不久证无上正等菩提。若善男女等,愿疾成佛者,无过念佛,则能速证无上菩提。”大师听闻此语后,疑网悉除,欢喜踊跃,作礼而退。于顷刻间,所有景象消失,大师内心怅然悲感,便于所在之处立石以为标记。这就是如今五台山大圣竹林寺的由来。

在五台山,有这样一种传说:若朝礼五台,文殊菩萨会“迎一千里,送八百里”。

许多信众、游客,往五台时,难免心生期待,觉得遇到的任何一个人都可能是文殊菩萨的化身。虽然我们没有慧眼,无法识别谁是菩萨,但若能如印光大师开示:看一切人皆是菩萨,唯我一人实是凡夫。并谨遵大士教诲,常念“南无阿弥陀佛”,精进不辍,求生西方净土。那么到了极乐世界,还愁见不到菩萨嘛,自然可与观音、势至、文殊、普贤把手同行,此即是“不退菩萨为伴侣”也!

南无阿弥陀佛!

南无大智文殊师利菩萨!