新世界:“公私合营”的新工商业

由于建国初期中共保护私营工商业政策给他们带来的一段好时光,他们有切身的感受,极为留恋新民主主义的“优越性”,甚至有人呼吁:“让我们多喊几声新民主主义万岁吧!”但对于其后的社会主义改造,则充满了不满情绪,不仅自己的利益被一步步压缩,而且被联合对象的地位也消失殆尽,反而成为被批斗的对象,社会地位一落千丈。

在这种情形下,私营工商业者不得不小心翼翼地掩藏起自己的真实心理,公开表示热烈拥护过渡时期总路线,甚至挥舞着红旗发出欢呼声,但背地里却是牢骚满腹。有的资本家形容自己是“上了贼船”(当然,也曾被反唇相讥“贼上了船”),“船在河中,要不被淹死,只好认头”。有的资本家心绪不宁地问:“1949年为什么不讲过渡时期总路线?”并认为,如果“那时讲,人都跑光了;现在讲出来,谁也没有办法”,中共似乎一步步通过政策的变化,将他们逼上绝境,大有一种受骗上当的感觉。按照时间的先后顺序:“代购代销是进去了一点”,“加工订货是进去了一半”,到“公私合营就全进去了”。形容说公私合营是“借地插秧”,目的就是要把资产阶级全部“溶解掉”。

其复杂心态还表现在,一些资本家认为,公私合营后,企业内外的一些矛盾可以得到解决,成为“半公家人”后,自己的前途也有保障,有理由欢欣鼓舞;但同时过去的那种生活方式要完全改变,社会地位也全然不同,自己的财产没有了保障,自然是既痛惜又惋惜。真实的情况是,有的人“白天敲锣打鼓,晚上回家抱头痛哭”;有的人写出了《祭厂文》,“离开你,心中实在凄凉”等表达一种失去工厂企业的难言心情;有的写诗说:“多年心血,一旦付诸东流;几声锣鼓,断送家财万贯。”少数顽固者则以“三停”(停工、停伙、停薪)、抽逃资金、转移财产、消极怠工、暗中阻挠别人申请公私合营。

但是,不同的资本家由于其社会角色认知的不同,其反应的程度和方式也是不同的。大致来说,可以分为四种类型:

第一类是资本家的中上层。这一类是私营工商业的主体,其心态也最为复杂。但积极接受者与坚决反抗者均占少数,绝大多数是怀有不同程度的不满和疑惧。

第二类是中小企业主,他们人数众多,感觉不被重视,公私合营“没有我的份”。他们中的大多数对社会主义改造怀有较大的顾虑,担心企业小,经不起风浪,抱怨说“国家光芒万丈,个人前途无光”。

第三类是小业主。他们大多集中在手工业,认为总路线与己无关,手工业就是搞合作化总还可以干几年。即使万一没有出路,总还可以敛起棉袄打倒轮,大不了再当工人。

第四类是商业资本家。这些人不满情绪最强烈,认为国家所给“待遇不平”,前途“漆黑一片”。许多资本家对社会主义改造采取消极抗拒的态度,宁愿坐耗资金,也不愿积极行动。有的资本家虽然口头上表示愿意接受改造,但从情绪到思想都是抵触的;有的散布不满;有的出于趋利避害的本能,表面上积极,私下里却在“安排善后”,拖一天算一天。有人发出感叹:“走到社会主义,比办好工业还难。”

对于民族资产阶级的改造,无异于脱胎换骨。这么深刻的变化,反映在内心世界,难免产生痛苦、无奈、挣扎与新生等等复杂心路历程。

亲身经历过杭州市公私合营、当年经营水暖管道五金的吴叔飞回忆说:

“私营企业是原工商业者的‘命根子’,交出它就意味着失去了财路,尤其是一些小企业主要靠它作为生活来源,所以企业公私合营本不是原工商业者情愿的事,但却能兴高采烈,向国家交出自己的企业,其实内含着诸多因素,而主要原因是国家加速推进资本主义工商业改造。因为北京于1月10日已经实现全行业公私合营,它是全国的政治中心,具有敏感的指导意义,对我市原工商业者来说,意识到这是大势所趋,所以在原工商业界代表人物的带头下,形成了全行业的公私合营高潮。但思想情况也很复杂:一是有一些进步人士经过学习,初步认识到社会发展规律,认为国家采取‘包下来,包到底’的赎买政策,总比没收好,尤其是定息五厘七年不变(后来改为十年)、高薪不变、适当的政治安排不变等对上层人物消除了后顾之忧;二是有的企业自身问题很多,日子难过,认为背着沉重的包袱,不如丢掉包袱好;三是多数年轻的工商业者对资产阶级帽子感到抬不起头来,认为能够早日摘帽总比戴着臭帽子听骂声好;四是有些小企业主资金只有几百元,所谓‘沃面(意为表面上)老板’,虽然感受到失去企业痛心,认为能跟着大家一起吃大锅饭也好。这些错综复杂的思想,概括为两句话,即:一是不太情愿,二是不太勉强。不太情愿,是属于阶级本性,不太勉强,是国家政策的正确。我认为原工商业者不论出于什么思想参加公私合营,能把自己的“命根子”交给国家,这确是‘听、跟、走’的具体表现。”

因此说,1956年1月,各地私营工商业者也不得不争先恐后地向各级政府报喜,敲锣打鼓地接受改造。到1956年底,全国已实行公私合营的工业企业占年初原资本主义工业总户数和职工人数的99%,占生产总值的99.6%。从数据看,社会主义改造已然完成。这样的速度,不论是资本家,还是工作在一线的中共领导干部都没有料到,毛泽东本人也没有预料到。

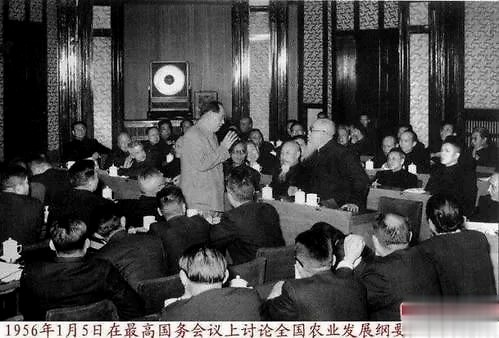

1956年1月25日,毛泽东在第六次最高国务会议上说:“公私合营走得很快,这是没有预料到的。谁料得到?现在又没有孔明,意料不到那么快。”

在公私合营中,资方人员被按照“量材使用,适当照顾”的原则,安排了工作。其中的一些代表人物则在国家机关安排了相应职务,如荣毅仁先后担任过上海市副市长、纺织工业部副部长等。

到1956年,全国各地公私合营结束之时,私营企业在全国已经不复存在,约86万原私营业主失去了产权,成了定期领取5%定息的被赎买者。

1956年,在将价值2000多万元的企业公私合营后,刘鸿生闭上了眼睛。他在遗嘱中说:“我生平最担心的有两件事:一件是怕企业倒闭,另一件是怕子女堕落,在我死后抢家当。现在这两件都由共产党给我解决了,企业不会倒闭了,子女不会堕落了。”