丢外蒙谁之过?1953年蒋介石罕见认错:我的罪愆

作者:万事之始

蒋氏做人的准则有两条,一是我从没有错;二是如果我犯错,请参照第一条。

可是,在1953年国民党召开“七大”上,蒋氏却罕见认错:

“承认外蒙独立的重大决策,虽然是全体表决一致赞成的,但我本人仍然愿意付出全责。但我在当时,对外蒙问题唯有如此决策,或有确保战果,争取建国的机会。这是我的责任,亦是我的罪愆。”

溯源外蒙古

清朝建立后,为了对蒙古进行有效的统治,把蒙古分为了内属蒙古和外藩蒙古。

内属蒙古主要指的是最早被征服的察哈尔部和唐努乌梁海诸部,外藩蒙古则分为了两部:

一是内札萨克(执政官),归附较早的漠南诸部,如科尔沁部、敖汉部、鄂尔多斯部、翁牛特部等25部,一共编成了哲里木盟、昭乌达盟、卓索图盟、锡林郭勒盟、乌兰察布盟、伊克昭盟等六盟被称为内札萨克。

二是外札萨克,主要包括西套蒙古二旗、漠北喀尔喀四部以及科布多、青海、新疆所属札萨克各旗。

在清朝末年,外札萨克蒙古逐渐演化为喀尔喀四部的代名词,即土谢图汗部、赛音诺颜部、车臣汗部与札萨克图汗部,后世所称的外蒙古指的就是这四部。

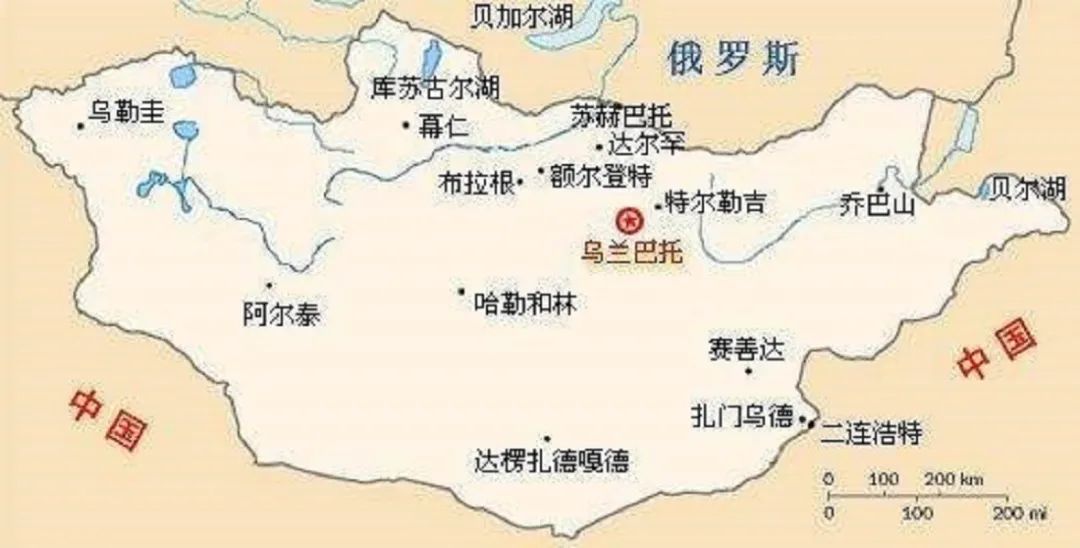

图片来自网络

我们现在所说的内蒙古指的并不是内属蒙古,而是由外藩蒙古中的内札萨克演变而来的,内外蒙古的大致界定就是被我们熟知的漠南和漠北之地。

和内属蒙古与内札萨克在清朝入关之前或之后不久就已经确定了同盟关系不同,外藩蒙古中的外札萨克一直到了康熙年间才和清朝政府确定同盟关系,这也是1689年中俄签订的《尼布楚条约》中为什么只划定了中俄东段边界,而对额尔古纳河以西的广大地域没有划定疆域的原因。

但是,《尼布楚条约》并没有制约住沙俄贪婪的野心,他们利用《尼布楚条约》中没有对额尔古纳河以西的广大地域划界的漏洞,无视清朝政府的劝告,大肆侵吞外札萨克的疆域。

为此,清政府和沙俄进行交涉:

其一、尽快划定额尔古纳河以西的边界。

其二、如果沙俄继续侵占外札萨克领土,清朝政府将以限制两国贸易为手段进行反制。

可沙俄认为,边界划分的越晚对自己越有利,因此,对清朝的建议视若罔闻。而清朝政府也因为国内的一系列内政问题放松了对沙俄的外交活动,因此,外札萨克与沙俄的边界划分问题一直到了雍正五年才得以进行。

1725年(清雍正三年),清朝政府正准备对西北的准噶尔用兵,沙俄女皇叶卡捷琳娜一世认为,此时如果和清朝进行边界谈判最为有利。

因为准噶尔反叛的背后有着沙俄的影子,如果自己同意不再给予准噶尔部落以支持,并且切断准噶尔叛军逃往沙俄的道路,那势必会在谈判桌上占据主动,能够攫取最大的利益。因此,沙俄主动提出要和清朝划定边界。

清雍正五年(1727年8月31日),经过了一系列的博弈,中俄终于签订了《布连斯奇界约》,划定的边界线基本就是现在蒙俄的边境线。

在这个过程中,沙俄也是花样百出,一面与我方谈判,一面还与准噶尔叛军噶尔丹勾结,想要通过这种手段来要挟清朝在谈判桌上让步,充分暴露了沙俄贪婪的野心。

但不管怎么说,《布连斯奇界约》还算是在平等的条件下,比较圆满的完成了划界任务,解决了自康熙年间以来外札萨克与沙俄边界的划分问题,切断了准噶尔叛军通往沙俄的道路,为清朝解决准噶尔叛乱问题扫平了道路。

图片来自网络

外蒙古“独立”的借口

外札萨克蒙古虽然在名义上归属清朝,但自主性很高,清朝政府虽然在外札萨克蒙古设立了乌里雅苏台统部来统一管理漠北诸部,但当地仍然是王公贵族和宗教势力占主导地位,清朝政府无法对其进行垂直管理,因此从管理关系上来讲并不紧密。

如果这种关系在清朝持续性强盛或者能够对外札萨克蒙古进行大量赏赐的前提下,或可保持。但清朝末年,清王朝自己身处内忧外患,哪里有能力照顾到远在几千里之外的外札萨克蒙古?

因此,清朝末期对外札萨克蒙古的这种无效控制,为日后外札萨克蒙古的独立埋下了隐患。

1911年,辛亥革命成功,满清政府被推翻。在沙俄的策动下,以外蒙古活佛八世哲布尊丹巴为首的外札萨克蒙古上层在库伦(乌兰巴托)宣布独立,建立“大蒙古国(博克多汗国)”政府。

其独立的理由是:民国总统并不是蒙古大汗,没有继承蒙古大汗的法统,因此蒙古也就不需要再作为民国一份子存在。

此事说来话长。

元朝灭亡后,其残余仍然与明朝对抗,形成了一种南北对峙的局面。但是,因为蒙元内部诸多异姓王不断挑战“黄金家族”的权威,使得蒙古陷入了无休止的内乱之中,这也使得代表着蒙元正统的孛儿只斤氏日益衰落。但是,就在蒙元内部混战之中,有一个部落异军突起,它,就是察哈尔部落。

上文中提到的,连早就与清朝联姻的科尔沁部落仅是外藩部落之一,而与清朝进行过多次大战才被收服的察哈尔部落为什么会成为内属蒙古,成为了清王朝最直接的附庸呢?

察哈尔,本意是卫士和宫殿卫队,类似于蒙古的怯薛军,在蒙元诸部中的地位很特殊,历来执掌察哈尔部的都是“黄金家族”的直系血脉,在蒙古诸部中居于宗主的地位。

在明孝宗(弘治)和明武宗时期(正德)年间,蒙元又出现了一位英雄人物,他就是被明朝称为“小王子”的达延汗。在达延汗的领导下,蒙古诸部得到了整合,共有六万户,其中,中央万户就设置在察哈尔部。

图片来自网络

达延汗死后,其直系子孙继续执掌察哈尔部,一直传到了林丹汗。

林丹汗虽有达延汗的雄心却没有乃祖的能力,在与群雄的博弈中,不仅得罪了明朝,又同时得罪了后金,可谓是两面不得好。

以 明朝对林丹汗的态度而言,是不希望林丹汗被后金消灭的,因为林丹汗虽然野心勃勃,但是能力却有着很大的欠缺,是根本无法整合蒙古诸部与明朝对抗的。留下林丹汗对明朝来说好处多多,因为察哈尔部正好横亘在后金与明朝长城防线之间,后金如果想要避开关宁防线突破长城进入明朝京畿之地的话,必须首先击败林丹汗,在这个意义上来说,察哈尔部就是明朝与后金之间的缓冲之地和防火墙。

后金当时的掌权人皇太极深知这一点,见硬攻宁锦防线不成,就转而向蒙古发展。公元1622年,后金与明朝在广宁卫发生了一场大战,明朝大败亏输,丢掉了扼守辽西走廊的重镇广宁卫(今辽宁北镇),从此之后,后金就可以通过广宁卫直接进入蒙古草原。

在1622年~1635年间,后金与察哈尔部落之间进行了三次大战,察哈尔部大败亏输,林丹汗远逃青海病死。

1635年三月,皇太极命多尔衮、岳托、萨哈廉、豪格第三次远征察哈尔,包围了林丹汗的儿子额哲的营地,额哲奉蒙元的传国玉玺出降,蒙古帝国正式宣告灭亡,漠南蒙古也全部收归后金版图。

皇太极得到蒙元的传国玺,又被以额哲为首的漠南蒙古四十九个封建主尊奉为“博格达彻辰汗”,成为了蒙古大汗。察哈尔部也成为了清朝皇帝直属的近卫军,所以,不包括在外藩蒙古中,被称内属蒙古。

自皇太极已降,历代清朝皇帝无一例外都要兼任蒙古大汗,这就是清朝对蒙古进行统治的法统基础。

所以说,外蒙古在独立之时才会拿民国总统不是蒙古大汗一说来作为法理依据,来证明自己独立的合法性。

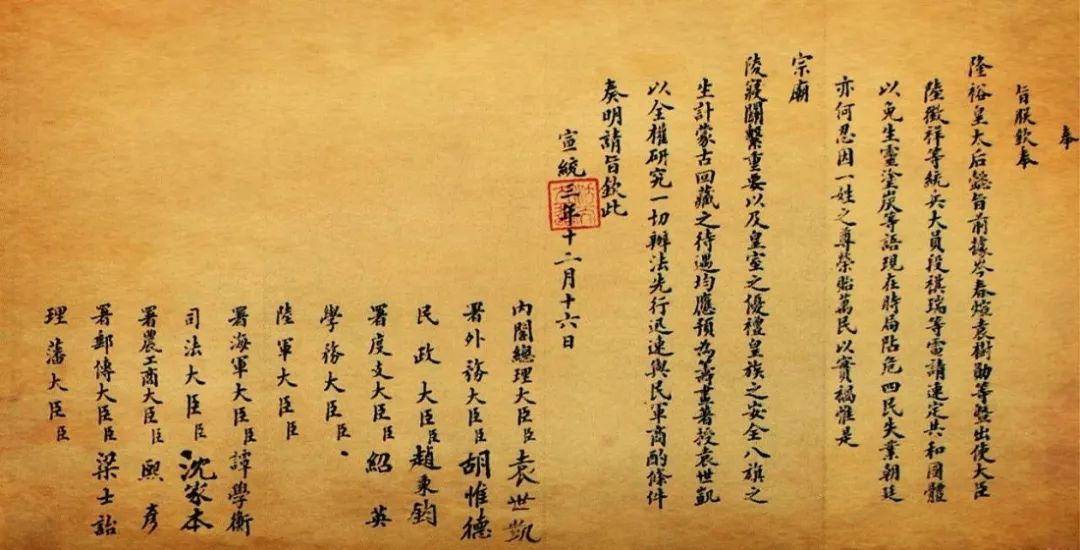

清帝逊位诏书 图片来自网络

笔者认为, 在这个问题上,中华民国确实是被外蒙古钻了空子。因为中华民国是推翻了封建社会,在中国建立了一个全新制度的政体,虽然制度还很不完善,但毕竟是亘古未有的一件大事。

既然是推翻了封建社会,民国总统又哪里能够去做封建性质的蒙古大汗呢?

而且,清朝宣统皇帝是退位的,并不是直接被暴力推翻的,这就意味着继任者中华民国有权力、有资格全盘继承清朝的疆域。

宣统皇帝的逊位诏书上明确写着:

当兹新旧代谢之际,宜有南北统一之方,即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法,总期人民安堵,海宇乂安,仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大中华民国。

这份逊位诏书及其内容是得到了当时包括沙俄在内列强们的见证的 ,不论从哪个方面讲,都是符合国际法理的。

况且,中华民国成立之初提出的政治口号是汉满蒙回藏“五族共和”,并没有把蒙古族排除在外,外蒙古又有什么理由以民国总统不是蒙古大汗为名来“独立”呢?

因此说,外蒙古提出的所谓民国总统不是蒙古大汗,所以不能视为民国一份子的说法就是一种诡辩,这其中虽然有着外藩蒙古上层自身的政治野心,但更多的是幕后支持者的怂恿。

图片来自网络

袁世凯及北洋政府对外蒙古“独立”的应对

外蒙古宣布“独立”后,袁世凯第一时间表示拒不承认,并表示要派兵进入外蒙平叛,但遭到了沙俄的反对。此时国内因为政局不稳,袁世凯把主要精力放在了国内,就没有派员与沙俄进行交涉,只是一再向世人宣布“外蒙古是中华民国领土”。

沙俄方面也因为当初是宣统皇帝逊位诏书的见证人,不想把自己的吃相弄得太难看,引起列强们的干涉,就没有立即吞并外蒙古。

1913年9月18日,又是一个九一八,在沙俄的逼迫下,北洋政府外长与沙俄签订了《中俄声明文件》。在这份文件中,内容对北洋政府更为不利,其中最重要的两条是:

1、俄国承认中国在外蒙古的宗主权

2、中国承认外蒙古的自治权

在这两项条款中,外蒙古虽然由“独立”变成了“自治”,看似严重程度降低,但是,过去是不承认,视为叛乱,要出兵镇压,而现在变成了“自治”,国家对外蒙古的统属权变成了宗主权,把外蒙古视为藩属国,控制力度无疑是降低了很多。

1915年6月7日,中俄正式签署了 《《中俄蒙协约》,将《中俄声明文件》具体化。6月9日,外蒙古宣布取消“独立的大蒙古国与共戴年号”,袁世凯册封八世哲布尊丹巴为“呼图克图汗”。

1917年,俄国“十月革命”爆发,列宁于1917年和1919年两次发表声明,要废除一切沙俄时期与中国签订的不平等条约。但是,在随后的1919年7月25日苏联发表的对蒙古声明中,仍然称外蒙古是一个独立的国家,要求与之建立外交关系。这不得不说是个遗憾。

俄国“十月革命”虽然成功,但是其国内的沙俄贵族没有放弃抵抗,大量居住在外贝加尔的地区的沙俄贵族们在俄国内战中逃到了外蒙古,带来了大量的关于苏联的负面消息,这就使得外蒙古最高层产生了恐慌。

鉴于此,1918年5月28日,外蒙古方面请求当时驻扎在外蒙古的北洋政府都护使陈毅(不是共和国元帅)从国内调兵一团来协防外蒙古与苏联的边境。

随着苏联国内战争的持续化,严重影响到了外蒙古的经济,而且,战败的白俄贵族们垂涎于外蒙古的富庶,有派兵进入外蒙古的趋势。这使得外蒙古高层大为惊恐。

于是,在请求北洋政府派兵一团协防边境之后,外蒙古高层再次向北洋政府发出请求,希望派大兵进入外蒙古,予以保护,并达成了《改善蒙古未来地位的六十四条》。在这件事上,北洋政府派驻外蒙古的都护使陈毅功不可没。

外蒙古的这个请求对于北洋政府来说,绝对是个利好消息。可惜,《改善蒙古未来地位的六十四条》被由外蒙古喇嘛们把持的所谓议会否决。

见《六十四条》被否决,外蒙古的王公贵族们单独组成请愿团,进京向当时北洋政府大总统徐世昌请愿,要求立即将外蒙撤销自治。

由此可见,外蒙古的政坛也分为两派,一派是由王公贵族们组成的世俗派,另一派就是以喇嘛们组成的宗教派,世俗派倾向于回归政府,宗教派则倾向于自立。

见到外蒙古形势一片大好,当时的民国总理段祺瑞决定派被称为民国“小扇子”的徐树铮作为“西北筹边使”进入外蒙古,全面主持外蒙撤治(自治)事宜。

徐树铮像 图片来自网络

客观地说,徐树铮其人还是很有能力的,并且也很有魄力。进入外蒙古后,徐树铮鉴于外蒙宗教派势力强大,立即下令软禁了哲布尊丹巴活佛,挟持了态度暧昧、首鼠两端的“内阁总理大臣”巴德玛·多尔济,全面废除了《中俄声明文件》和《中俄蒙协约》。

1919年11月17日,外蒙古正式上书中华民国大总统徐世昌,呈请废除俄蒙一切条约。

11月22日,民国总统徐世昌“俯如所请,以顺蒙情”,以《中华民国大总统公告》的形式下令取消外蒙古自治,恢复旧制。

但 徐树铮在此期间却犯了一个大错误,那就是他在外蒙古期间,没有顺应蒙古族的风俗习惯,而是强行的在外蒙古地区推行“新政”,这就严重影响了外蒙古贵族阶层的利益,引起了本来支持中华民国的外蒙古上层们的不满。

可徐树铮不仅不听从外蒙贵族们的建议,而且采取了强硬政策,这就把这批人推到了宗教派一边,孤立了自己。

1920年7月,直皖战争爆发,徐树铮率军赴内地参战,外蒙地区仅留下不多的兵力驻守在库伦(乌拉巴托)。1921年2月11日, 白俄男爵罗曼·冯·恩琴在日本关东军的支持下攻入库伦。

鉴于外蒙地区的混乱局面,北洋政府任命张作霖为蒙疆经略使,率军赴外蒙与罗曼·冯·恩琴作战。

可此时正是第一次直奉战争的紧要关头,张作霖为了在关内争夺更多的地盘,根本无心赴外蒙作战,北洋政府毫无办法,只得坐视外蒙地区的军事冲突。

从此之后,民国政府对外蒙古地区彻底失去了控制,所能有的也只是对外蒙古与苏联签订的任何协议表示反对和不予承认而已。

1924年11月26日,在苏联的支持下,外蒙成立蒙古人民共和国,定都库伦,改名为乌兰巴托,但中国及英、美等当时主要国家政府都不予承认。

随后而来的北伐战争、中原大战,十年内战、抗日战争,民国进入了一个内忧外患的时期,更没有精力来处理外蒙事务,但民国政府却始终没有承认外蒙古独立这个事实。这种局面一直持续到了1945年。

1945年2月11日,美、英、苏三国首脑秘密签订了《苏联出兵对日作战条件协定》(即雅尔塔协定)。在这份协定,或被称为《密约》更为合适的协定中,中国作为战胜国的利益被无耻的出卖了。其中,苏联作为出兵对日作战的很重要的一个条件是:

外蒙古(今蒙古人民共和国)的现状须予维持

在1945年之前,外蒙古的“独立”从未得到过民国政府的承认,也从未得到英美等主要国家的承认,因此是非法的,是无效的,是不符合国际法的。可是,在《雅尔塔协定》之后,民国政府与苏联签订的《中苏友好同盟条约》,就是在法律层面上承认了外蒙古独立的事实,其实质就是割让领土。

图片来自网络

以下是中苏关于外蒙古问题的换文

中华民国政府文:

兹因外蒙古人民一再表示其独立之愿望,中国政府声明,于日本战败后,如外蒙古之公民投票证实此项愿望,中国政府当承认外蒙古之独立,即以其现在之边界为边界。”

还不错,弄出了一个遮羞布般的全民公投!

那么,苏联为什么一定要蒙古独立呢?

原因之一应该是这样的。据《蒋经国自述》:

斯大林:“老实告诉你,我之所以要外蒙古,完全是站在军事的战略观点而要这块地方的。”

“倘使有一个军事力量从外蒙古向苏联进攻,西伯利亚铁路一被切断,俄国就完了。”

为了自身的利益,就不惜严重损害别国利益、就不惜伤害别国人民的感情,仁者不为也!

1955年8月,蒙古申请加入联合国,被代表着我国的台湾一票否决。蒋氏虽然算是出了一口“恶气”,但仍然无法改变这个事实。1961年,蒙古终于还是加入了联合国。

我们,永远失去了那片广阔无垠的草原!