“终极版甲驱”——“夕云”级面面观

1942年11月30日夜,瓜岛塔萨法隆加角附近海面。炮声隆隆,硝烟弥漫,由卡尔顿·H·赖特少将率领的美第67特混舰队(内含:重巡洋舰4艘,轻巡洋舰1艘,驱逐舰6艘)正对日第二水雷战队行动部队(该行动部队由田中赖三海军少将率领,下辖8艘驱逐舰,任务是为瓜岛上的日陆军部队输送给养,即担负著名的”铁桶运输”任务)展开猛烈炮击。由于美军在炮火上占据绝对优势,日舰队中的先头舰很快就被成批的美军炮弹击中,燃起了熊熊大火……。不过,与此同时一道简洁明快的命令也在日舰队中被传达下去:“不许开炮,以敌炮口闪光为目标,准备雷击。”21时23分起,日舰开始发射威力巨大的九三式氧气鱼雷,至21时33分全部发射完毕,44条威力巨大的鱼雷就像几群恶鲨一般隐蔽地直扑美舰而去。这是一次经典的鱼雷攻击,美舰队中的“明尼阿波利斯”号、“新奥尔良”号、“彭萨科拉”号、“北安普敦” 号重巡洋舰相继中雷,其中“北安普敦”号最终沉没,其余三艘均被重创,日军一举扭转了战斗态势。

一

在不断演进中诞生

提到19世纪末期诞生的驱逐舰,人们总会自然而然地将其与防空、反潜、护航、警戒等作战任务联系起来。事实上,多数欧美海军强国也确实将驱逐舰作为担负上述作战任务的辅助舰艇加以使用。不过,在遥远的东方,另一个新兴海军强国---“日本帝国”却独辟蹊径地走出了另一条道路。早在1905年日俄对马海战期间,时任日联合舰队司令长官的东乡平八郎海军大将就曾使用驱逐队扫荡了在舰队决战中遭到重创的俄国主力舰,效果良好,首开驱逐舰部队参与大舰队作战的先河。以此为开端,日本海军在驱逐舰发展上产生了高速化,重雷装化的倾向。

(日本海海战中日军驱逐舰部队正在追击俄军舰艇,取自影视作品)

第一次世界大战结束后,各海军强国为限制海军军备先后于 1922年签订了《华盛顿海军军备条约》,条约中规定美、英、日三国的主力舰吨位比例为5:5:3。日本帝国的代表虽然在会上不断强调日本对海军的"特殊需要",但仍然只获得了大约为美英两国60%的建造吨位。这样,单靠主力舰硬碰硬对抗美英海军的胜算就小了很多,于是日本人制定了以潜水战队、水雷战队(其中的主干即为驱逐舰部队)配合航空兵先行削弱敌人,待敌方舰实力受损1/3~1/2时,再出动联合舰队主力战舰部队,用巨炮一举粉碎敌舰队的“九段击”作战方案。

(华盛顿会议会场)

在“九段击”作战方案中,担任水雷战队主力的驱逐舰部队将在前期的削弱作战中起到重要作用。“工欲善其事,必先利其器。”在这样的时代背景下,日本帝国海军先后建造了24艘相当前卫的“吹雪”级(特型)驱逐舰、4艘重武装的“初春”级驱逐舰及数艘后续改进型、10艘超前设计的“朝潮”级驱逐舰及19艘无条约时代的 “阳炎”级(甲型第一批)驱逐舰。然而疯狂的日本帝国海军对上述舰艇的性能都不能完全满意(包括其所谓的“理想型舰队驱逐舰---“阳炎”级),于是,军令部再次下达了以“阳炎”型为蓝本改良设计并建造甲型驱逐舰第二批的命令。其主要修改点如下:1,由于“阳炎”级部分舰只最大航速达不到设计要求的35节,新型舰必须全部达到35节才行;2,更换主炮和主炮射击装置,使其具有对空作战能力;3,改良舰桥结构;4,其余要求基本同“阳炎”级。经过舰政本部的研究,认为上述改良要求基本可以满足。最终基本计划番号为F50的设计案通过,该级的建造也被列入了日程。

1939年制订的《第四次海军军备补充计划》(丸四计划)中要求建造11艘(计划番号为:116号---124及126号、127号,全部完成),单舰造价1061万日元;1941年制订的战时追加建造计划(丸急计划)中要求建造16艘(计划番号为:340号---355号,实际只完成了前8艘),单舰造价1833万日元。由于该型驱逐舰属于一等驱逐舰(排水量大于1000吨的舰型),依据命名方法,以云、雨、潮、雾、霜等天候或自然名称命名,故得名“夕云”级驱逐舰。

(“夕云”级驱逐舰改进自甲型第一批次的“阳炎”级)

二

基本设计

由于本级舰以“阳炎”级为设计蓝本,因此总体风格上也继承了“阳炎”级的衣钵,是一型设计成熟的舰队型驱逐舰。

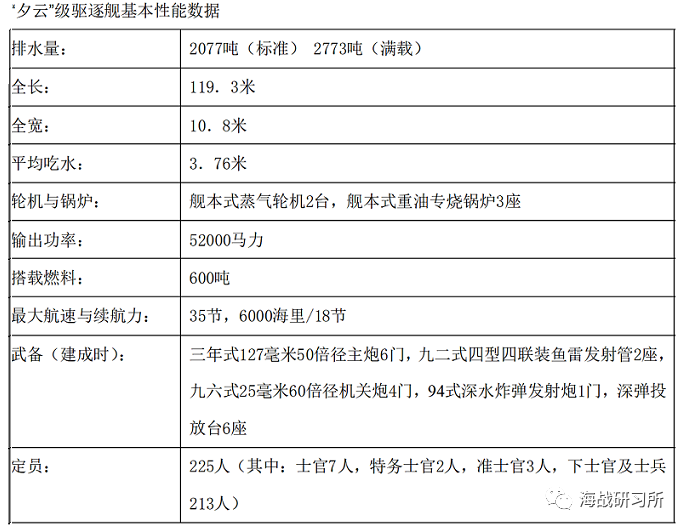

(“夕云“级基本性能数据)

在船型设计上基本与“阳炎”级相同,但船体在前者的基础上延长了50厘米,使全长达到119.3米,并改善了舰尾水线附近的形态(设计为拳头状,使得高速航行下水流阻力减少。)以便符合军令部关于新型舰最高航速必须全部达到35节的要求。

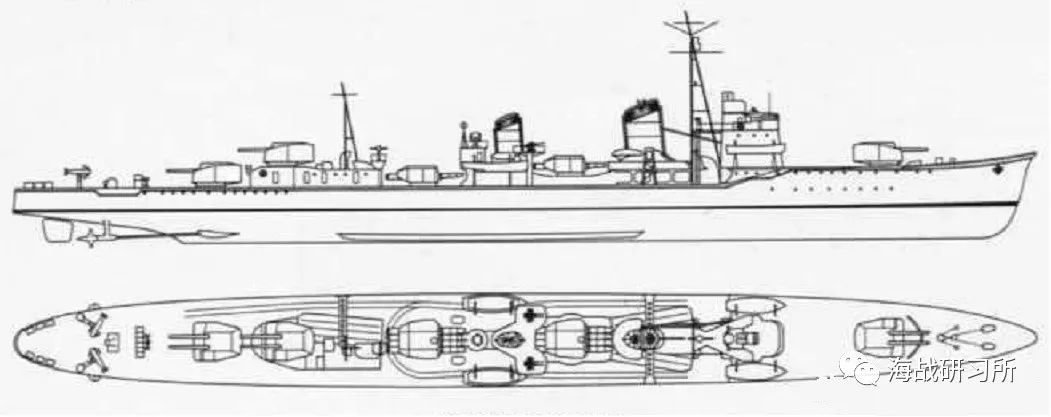

(“夕云“级二视线图)

舰体轮廓则采用日本舰队型驱逐舰传统的飞剪式舰艏、高干舷、艏楼结构等一系列针对性设计,使得本级舰的适航性与作为水雷战队旗舰的5500吨级轻巡洋舰不相上下,也符合日本海军对驱逐舰高速度的一贯追求。重心过高,复原性不足的问题也被彻底解决,由于此前日本海军过分在有限的吨位下追求重武装,使得既成的舰队型驱逐舰(“阳炎”级以前)都不同程度存在武器装备占吨位的比重过大,重心过高,舰体强度明显不足的问题,并因此在著名的第四舰队事件中遭受了惨重的损失(1935年在气象情报不足的情况下,第四舰队进入青森县八户海域进行演习,演习中遭遇了强台风。结果多艘舰船因复原性问题变形扭曲,五十多人丧命,史称"第四舰队事件")。因此,本级舰在设计建造过程中对舰体的重要部位,如上甲板和船底外板等全部使用特殊钢(DS钢)建造,并广泛采用了已经在“阳炎”级上大范围使用的电焊技术,使得舰船重心降低,结构加强、稳定性得以提高,彻底解决了困扰日本舰队型驱逐舰多年的结构问题。此外,本型舰第一次真正实现了电源交流化,因而与此前采用直流化电源的舰队驱逐舰相比可以得到更高的电压,并显著减少了电力设备的重量(小型化),相关设备更便于管理且自身的使用寿命也延长了。针对军令部关于改良舰桥的要求,本级舰针对性地使用了略带圆面的三层封闭式流线型舰桥(可以显著减小空气阻力),从构造上看(由下至上),一层由舰长室、预备室、海图室组成;二层配置有操舵室、无线电话室、密码室,最上层则设有罗经舰桥、休息室、命令发布所等舱室。在舰桥的中部后方设有防空指挥所,装备有12厘米双筒光学望远镜,此种望远镜普遍装备于日海军各型舰艇,观测效果甚佳,高素质的日本水兵都能熟练使用此种器材快速发现目标。

(通过电脑CG还原的“夕云”级舰桥,较好地描绘了细节特征)

三

动力系统

动力装置的配备基本上与“阳炎”级相同,包括3台分布于3座锅炉舱内的舰本式重油专烧锅炉,单台最大蒸气压力30公斤/平方厘米,蒸汽温度350度。全舰设有两座略向后倾斜的烟囱负责排烟,一号烟囱左侧还附设有带防雨烟囱头的厨房油烟排气管。主机方面则为带有齿轮减速装置的舰本式蒸气轮机2台,最大输出功率52000马力,双轴双桨推进,保证了最高航速达到35节,续航力方面则达到了6000海里/18节的水平,超过了设计计划中的5000海里/18节。同时,该舰还特别安装了一套重油加热装置,该装置由数根安放在重油柜内(可搭载重油600吨)的蒸气管线组成,利用蒸气管发出的热量使得军舰在高纬度地区作战时重油的流动性不下降(这和日本海军在战争后期大量使用劣质重油有关),后来部分“阳炎”级在改装时也加装了此装置。

四

强炮重雷

武备方面则沿袭了日本帝国海军一贯的设计思想,过分重视攻舰能力(实际上已经近乎偏执)。主炮为日本海军舰队型驱逐舰通用的双联装三年式127毫米50倍径主炮,炮长6.48米,炮重4.2吨,使用了身管自紧技术,膛线36条,身管寿命550发。使用分体式弹药(主要是考虑到分体式弹药消耗铜资源较少),弹丸重量23.5千克(榴弹,本炮不配置穿甲弹,通常只配用榴弹及可兼顾对空和对地射击的三式弹),发射药重量7.67千克。全舰共有六门主炮,分布于三座D型全封闭炮塔中(前一后二,前主炮塔的安装位置较“阳炎”级后移了1.65米,后主炮塔呈背负配置,炮塔旋回速度6度/秒,火炮俯仰速度12度/秒),可在恶劣海况下使用,炮塔外壳为3.2毫米厚的薄钢板,一定程度上保护了炮塔内部的人员安全。本炮炮口初速915米/秒,最大射程18380米,最高射速对海11发/分(半自动机械装弹),对空:4发/分(D型最大仰角75度,因而具有理论上的防空能力,但因不能在高角度条件下装弹所以射速极低)。本炮由设在舰桥顶端的九四式射击控制装置及九九式三米高角测距仪(用于对空射击指挥)提供射击诸元。

(通过电脑CG还原的“夕云”级前部主炮塔)

与同时期美国“弗莱彻”级驱逐舰装备的Mk12型127毫米38倍径高平两用炮相比,三年式在最大射程及发射弹丸的重量上占有优势,但在对空射击能力及速射方面则居于明显劣势,总体性能上不如美国产品。

作为水雷战队的新型主力舰,鱼雷兵装的配置是必不可少的。本级舰采用的是与“阳炎”级相同的九二式四联装鱼雷发射管,共有两座(由钢盾保护),沿舰船中心线纵向配置在舰体中部,可由电力驱动或人力驱动(电力驱动时旋转一周需25.2秒,人力旋转则要1分52秒)。发射时先由九七式2型方位盘将目标参数测定完毕后输入设在罗经舰桥鱼雷火控室内的九二式鱼雷射击盘,其后射击盘通过三角函数计算出射击诸元传给鱼雷管进行发射,发射方式可选择齐射或是顺次发射。鱼雷则选用日本帝国海军特有的九三式一型610毫米氧气鱼雷,该型鱼雷于1933年在吴海军工厂秘密试射成功,全雷长9米、直径610毫米、重2600千克,采用纯氧(研制过程中为保密一律称为第二空气)为主推进剂,具有威力大(战斗部装高爆炸药490千克,命中一发即可使一艘驱逐舰彻底丧失战斗力),高速状态下射程远(40千米/36节,20千米/48节)且航迹隐蔽(以往用压缩空气的鱼雷在空气中的氧气消耗掉以后,剩余大部分氮气排出后会产生明显的尾迹。而93式氧气鱼雷产生的废气基本是可溶于水的二氧化碳,故尾迹不明显。)等突出特点,成批发射,对盟军水面舰艇危害极大。另外,本型舰附设的快速再装填设备使得鱼雷发射管具备了二次攻击能力,只要在第一次齐射完成后将鱼雷发射管旋转到与快速装填装置成一条直线的位置上,该装置的电动传送带就自动向发射管中装填预备鱼雷,全过程只需要几分钟,并可以在黑夜及暴风雨等恶劣条件下稳定工作,极大地提高了攻击效率。

(通过电脑CG还原的“夕云”级鱼雷发射管)

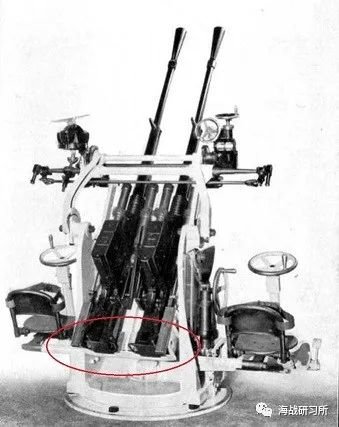

与强大的攻舰能力相对应的则是薄弱的反潜能力和防空能力,某种程度上说,这是日本海军由于偏执于攻舰能力而选择性无视其余战力的结果。在防空方面,除了防空能力趋向于零的三年式主炮外,主要的防空兵器则是设在二号烟囱前部平台上的2座九六式25毫米60倍径双联装高射机关炮,由九五式射击控制装置指挥。该炮为法国哈乞开斯式防空炮的日本版,是一种平庸的武器,旋回及俯仰迟钝,射击时的振动也太过剧烈。另外,因使用15发固定弹药架供弹,每次换弹药时必须停止射击,故实际射速仅能达到其理论值(每分钟260发)的一半。日本海军因为大量装备了这种低劣的防空火炮,在战争后期吃够了亏。

(九六式25毫米60倍径双联装高射机关炮)

反潜方面则主要由94式深水炸弹发射炮及设在舰艉的6座(4台手动式,2台水压式)3型深弹投放台提供相应火力,共搭载九五式深弹36发(如加装军舰式扫雷器执行扫雷任务时则减为18发)。单从性能上看深弹武器并不十分落后(圆柱形弹体,直径450毫米,全重160千克,内装100千克八八式炸药,下沉速度1.9米/秒,可攻击60米深度的潜艇),但由于搜索和测定潜水艇的九三式探信仪和听音机(其实就是主动声纳和被动声纳)性能低劣(均为30年代左右的设备,且易于受到舰艇自身噪音的影响)因而影响了反潜效能。

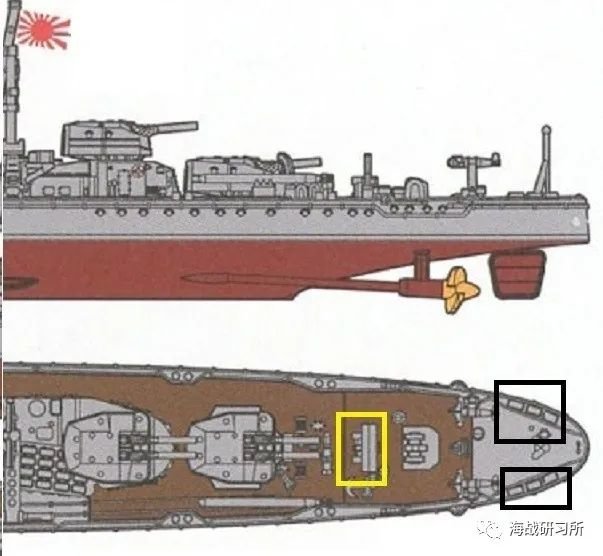

(“夕云”级舰艉附近俯视示意图,黄框处为深弹投射机,黑框处为深弹投放台)

综上所述,本级舰完工时的武备配置上体现了日本舰队型驱逐舰的通病:即,性能不平衡,没有雷达,防空和反潜能力非常薄弱。

五

服役期改装

“夕云”级于服役期的改装主要集中在二个方面,其一便是防空兵器强化工程,太平洋战争中后期,由于日益增大的空中威胁,为提高驱逐舰的生存能力,日本海军开始着手对各级舰队型驱逐舰开展j防空兵器强化工程,主要内容为增加九六式25毫米高射机关炮。“夕云”级各舰在舰桥前部设置的机炮座上加装了1座双联装型号,在烟囱后部增设的机炮平台上加装了三联装型号2座,同时,对后烟囱前部机炮座三联装型号2座,此后随着战局的进一步恶化,又追加了数目不等的单装型号。不过值得一提的是,由于装备了高仰角的D型炮塔,因此本级舰并没有参与到于1943年开始的后部2号主炮改装防空机关炮工程中去。实际上,由于机关炮性能不佳加之强化工程的主体内容只是单纯的堆砌数量,因此,实际防空效能的提升程度非常有限。除了防空兵器强化工程外,加装雷达装备也是服役期改装的一项重要内容,自1943年起,“夕云”级各舰开始在前桅上加装22号电探(水面搜索雷达兼具一定的射控能力),该型雷达由日本无线及日立电子生产,波长10厘米,是一款舰载微波搜索雷达,对大型水面舰最大探测距离为35千米,对小型水面舰最大探测距离为17千米,但因其发射机功率严重不足(仅2千瓦),在超过15公里时,尤其是夜间就不能很好地辨认大岛屿和战舰之间的区别了。1944年下半年后,“夕云”级各舰又开始在后桅上加装13号电探(对空警戒雷达),该型雷达由日立电子生产,波长2米,属于长波对空警戒雷达,该型雷达最早是陆用雷达,因为重量轻(仅110公斤),体积较小,经改装后开始装备于包括驱逐舰在内的各型舰艇,本雷达对大机群的探测距离可达100千米,对单机则为50-60千米。雷达的装备在一定程度上提高了“夕云”级的情报获取能力和预警能力,但受制于日本相对落后的电子技术,相关雷达性能仍不及欧美同类装备。

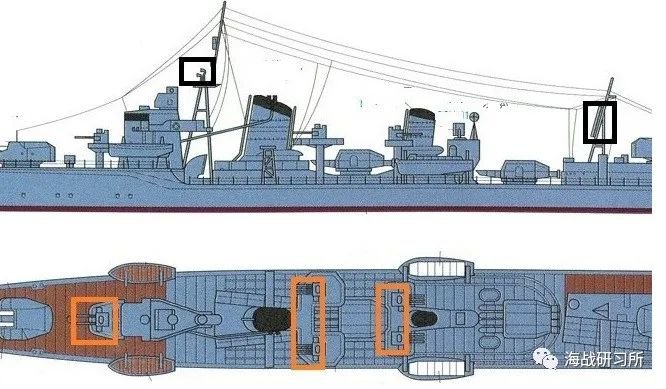

(“夕云”级的改装情况,黑框中是追加的雷达,橙框中反映了防空兵器强化情况)

八

结语——生不逢时

作为水雷战队新的核心力量,日本海军方面对“夕云”级驱逐舰的期待非常高。自1941年12月5日首舰”夕云”号在舞鹤海军工厂完工以来,其余各舰也相继由藤永田造船所、浦贺船厂等知名船厂建造完成,并依次编入第2、10、31和32驱逐队参加作战,其航迹遍布太平洋各大战场,先后参与了中途岛海战、南太平洋海战、所罗门群岛攻防战、马里亚纳海战、莱特湾海战及冲绳战役,可谓打满了太平洋战争的后半场。然而,战争的进程却没有如日本海军预想的那样发展,以往海战的游戏规则被打破了。随着日本海军偷袭珍珠港,太平洋战场的较量逐步成为了海空能力的综合对抗。战场形势的变化对各舰种有了新的要求,“夕云”级及日本海军其他的舰队型驱逐舰再也无法去执行原先预想的夜间雷击战了。她们或被用作航空母舰的护卫舰,或在瓜达尔卡纳尔岛争夺战中扮演“老鼠特快”的角色为陆军部队运送给养。然而对空火力贫弱,反潜能力有限的它们却无法胜任这些新角色,虽然在围绕瓜岛进行的几次海战中有过昙花一现的演出(如开篇提到的塔萨法隆加海战中的经典雷击战),但很快也就在美军强大的海空优势面前悲剧般地凋零了。在战争后期,“夕云”级虽然也进行了防空强化工事等一系列战时改造,但已为时甚晚。日本人对变幻战局的极差把握使得19艘本级舰全部损失在海空消耗战中(其中,10艘毁于美军舰载机,4艘毁于美军潜水艇),结局可谓悲惨异常。

(执行”天一号作战“时的”朝霜“号,”夕云“级此时已沦为了悲剧的战争消耗品)