石达开被清军处以极刑后,他五岁幼子为何还能破涕为笑,真相感人

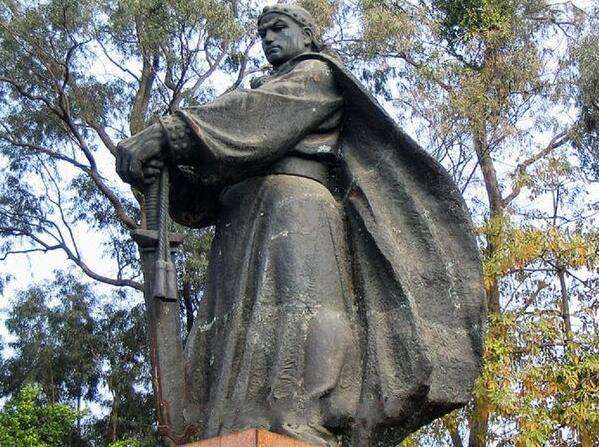

翼王石达开,是太平天国中的一位了不起的人,尽管太平天国失败了,但是翼王石达开却是一个特殊的存在。20多岁就将清朝名将曾国藩给打得跳河自杀,这样的战绩注定让历史给翼王石达开一些笔墨。

不过石达开的结局不太好,随着太平天国内斗开始,石达开就带着自己的军队转战各地,一直没有一个站稳脚跟的地方。最终石达开决定去夺取成都,以成都为根据地,再图谋大事,只是天不遂人愿,石达开最终没能达成目的,一场大水将石达开阻挡在了大渡河岸边,给了清军阻击的时间。面对河对面的清军,石达开知道自己大势已去,在这样的情况之下,石达开面临死亡比历史上许多主帅都要坦然,他没有选择最后一搏,为自己赢个好名声。而是修书一封给到了清军的统帅骆秉章,大意是希望骆秉章能够给他一个机会,用他石达开一人的性命去换取他手下将士的性命。

石达开骁勇善战,即便是陷入绝境,也绝非容易对付之人,这一点骆秉章极为清楚,当他看到石达开的这封信时,尽管内心产生了无数的钦佩,但是他依然是一位清军的统帅,于是他从清军利益出发,假意答应了石达开的请求,借此将石达开骗到了清军大营,随后又追杀了石达开的部下,清军的做法为人所不齿。

石达开死的时候只有32岁,他一生光明磊落,有勇有谋,这最后一次的豪赌也是抱有了一丝侥幸心理,结果还是赌输了。他来到清军大营以后,被骆秉章给抓了起来,以谋逆罪论处,并且实施凌迟,据传石达开被活剐了3000刀,未曾轻哼一声。也正因为如此壮举,甚至赢得了清军的钦佩。

“系以凌迟极刑处死,至死亦均默然无声,真奇男子也!”

清军处死了石达开以后,有捉了石达开5岁的儿子,名为石定忠。石定忠虽然尚为幼子,却颇具其父亲石达开的风骨。至于石定忠破涕为笑一事,记载在《石达开在川陷敌及其被害的事实》之中,文中描述,石定忠在清军狱中哭闹,由监狱之人上报到了当时的四川按察使杨重雅那里,杨重雅就命人用布包石灰,捂死石定忠。这件事儿最终落到了狱卒谢福身上,但是这位谢福佩服石达开是一位英雄,就和石定忠直接说了这件事儿,小石定忠一听要送自己上路,也没有哭闹,就问谢福,死后会不会见到自己的父亲,谢福一听这话,眼泪都快掉下来了,就对石定忠扯了句谎,说你死后就会在天上看到你父亲石达开了。小石定忠一听这话,破涕为笑,慨然赴死!

尽管这样的记载十分感人,但是我们必须要知道的事实是当时的四川按察使是牛树梅,不是杨重雅。所以《石达开在川陷敌及其被害的事实》的记载应该不太可信。

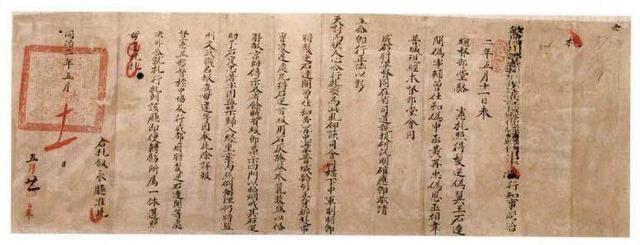

我们在来看一下当时骆秉章对此事上报朝廷的奏折,在《生擒逆首翼王石达开等并剿灭发逆巨股恭摺》中,也有提及到石达开的儿子石定忠的事情,骆秉章当时的意见,是按照大清律例执行,先将石定忠收监,等到了法定年龄在按例处置。

“其子石定忠现年五岁,例应监禁,俟及岁时照例办理。”

也正因为有这样的记载,其中的“照例办理”引来了一些人的揣测,将此“例”视为“石达开被凌迟”,也就是将骆秉章的意见理解为,将石定忠收监,等到多年以后,石定忠到了法定年龄,再进行凌迟处死。乍一看这样的说法似乎符合我们现代人的理论结构,但是这种说法其实是站不住脚的,毕竟古代对于谋逆来说,可不一定执行类似“未成年保护法”一类的律例。

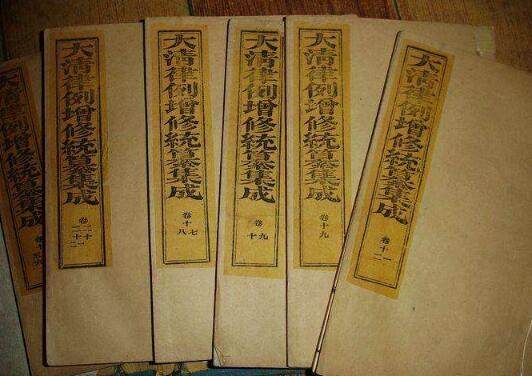

其实在大清朝的《刑律》之中,对石定忠这样的情况如何处置有明文规定。像石定忠这样的“反贼”之子,不知情的情况下,要进行阉割,然后发配到边疆做奴。十岁以下的等到十岁再执行。石定忠完全符合这样的情况,所以,骆秉章所说的“俟及岁时照例办理”正是指这样的处理,而非等到成人了再执行凌迟。

至于石定忠最后是如何死法,至今仍没有一个确切可靠的记载。即便如此,一位“反贼”的孩子,在狱中关押等候处置,大清朝的统治者会如何对待石定忠,其实不用非要有什么样的记载,只要简单思考一下即可知道大概。我们只需要知道,石定忠如果活下来,有后人活到今天,一定会自己走出来的,而至今没人出现,相信石定忠当年死在狱中的概率已经无限大了。