胡丹:明代早朝述论

内容提要:朝会制度历史悠久,它是一个朝代政治面貌的直观体现。明代的朝会,有着不同于前代的独特个性,正由此决定了朝制以后的变化。宣德以后,朝会的发展轨迹,就是在逐渐丧失其政治功能的轨道上趋于僵化;与之相应的,是一个“以奏章批答相关接”的制度开始形成并巩固,维持了朝廷的正常运转。明代早朝太繁太密,又只徒具形式,对君臣双方都是一个负担。但除了早朝,明代皇帝没有另一个固定的接见群臣的机制;随着早朝的废弛,君主日益深居高拱,上下不交,因此臣下兴复早朝的呼声从未停息。

关于朝会的最早文本见于成书于战国的《周礼》。先秦文献不足征,汉兴,“采古礼,与秦仪杂就”,立汉家制度,留下了汉高祖用叔孙通“起朝仪”的故事。①唐时魏徵《赋西汉》诗云:“终籍叔孙礼,方知皇帝尊。”②朝会正体现了“尊天子”的政治理念。

君主临御,为听朝、视朝;臣下趋朝,为朝参、侍朝、朝谒、朝请。在传统社会的“五礼”中,朝仪属“嘉礼”。朝会之时,天子高拱,百辟趋拜,讲论天下大政,故有道:“礼莫重于视朝。”③但自古朝仪无一定之制,轻重繁简亦自不同。只是到了明代,朝会才成为一个时代“治忽”的首要标志,帝王形象与其临朝勤怠紧密地牵缠在一起。

明代朝会,分为大朝、朔望朝和常朝。其中以正旦、冬至和万寿圣节三日举行的大朝最重,皆大会朝班,百官四夷上表称贺。每月初一(朔)、十五(望),百官公服行礼,为朔、望朝。以上二朝均御正殿(即奉天殿,后改名皇极殿,今太和殿),属礼仪性质,止行“朝贺之礼”,不引见奏事。处理政事在常朝。常朝又分早朝和晚朝。由于晚朝久废,故常朝一般径指早朝,又称日朝。

明初,早朝或御殿④,或御门(奉天门,后改名皇极门,今太和门),后仅御门,称“御门听政”——“日朝御门,为奏对之便”。⑤

朱氏政权在立国之初即行朝会,明朝对朝会的重视是前所未有的,朝仪之盛达到历史上的最高峰;但恰恰是明朝的皇帝给后世留下了“不上朝”的坏印象,这不是一个值得探讨的悖论么?

作为集权政治最直观的参照物,朝会在我国古代政治体制中具有重要地位,然而学界对此殊乏研究。⑥本文通过对大量零散史料的勾辑整理,还原出明代早朝的轮廓,并通过研究其演替,以窥明朝政治史之一斑。

一 明代早朝之概述

明代行朝会之始,可上推到甲辰年(元至正二十四年,1364年)。这年正月,朱元璋在金陵称吴王,建百官,不久即行朝会。⑦朝会的举行,标志着一度依附于龙凤政权的“吴国”向独立自主迈出实质性的一步。

明初诸礼,皆由礼官、儒士杂考前代遗制,“酌古准今”而定。洪武以后,“累朝以渐而详”,各有“禁例”。⑧但明代并没有一部完整的朝会仪注,正史中仅见列朝“榜例”,《会典》所载,也只是“事例”的汇编,缺漏极多;私人笔记中有不少记载,其价值在于能提供一些具体而微的细节。下面拟在这些公私史料的基础上,对早朝试予“复原”。

“古礼,朝辨色始入,君日出而视之。”⑨明代史料于上朝时辰多用“漏尽”、“昧爽”、“星存而出”等词来形容,如太祖“鸡鸣而起,昧爽而朝,末日出而临百官”。⑩昧爽也就是天刚破晓的时候。嘉靖初年,少年世宗“常于昧爽以前视朝,或设烛以登宝座,虽大风寒无间”。为此阁臣担心:“是固励精图治之心,第圣躬得无过劳乎?”于是嘉靖六年(1527年)规定,从新岁始,视朝“每以日出为度,或遇大风寒日暂免,著为令”。(11)晨曦初开之际上朝,好处不言而喻:“一则圣躬志虑清明,二则朝廷气象严肃,三则侍从宿卫得免疲倦,可以整饬朝仪,四则文武百官不致懈弛,可以理办政务,五则钟声有节,可以一都市之听闻,六则引奏有期,可以耸外夷之瞻仰。一举而众美成具,天下必将称颂圣明。”(12)

预朝官员称“朝参官”、“京朝官”。为便于上朝,他们多在城南择屋而居,“如东、西长安街,朝官居住最多”(13)。每晨星月未散,即须赶到皇城,由东、西长安门步行入内。为方便官员候朝“待漏”,皇城内建有多处朝房,各官在此按品级坐立。

午门乃紫禁城正门,辟有三阙,中为御道,不常启,左、右二阙供当直将军及宿卫执杖旗校人等出入;(14)又左右两掖各开一门,称为左、右掖门,为百官入朝之门。(15)午门上楼名“五凤”,设朝钟朝鼓,由钟鼓司宦官掌管。(16)

天顺元年(1457年)奏定:门上“鼓三严”,即第三通鼓响,先开二门,放官军旗校先入摆列,百官赴掖门前排队,候钟鸣开门入内。(17)

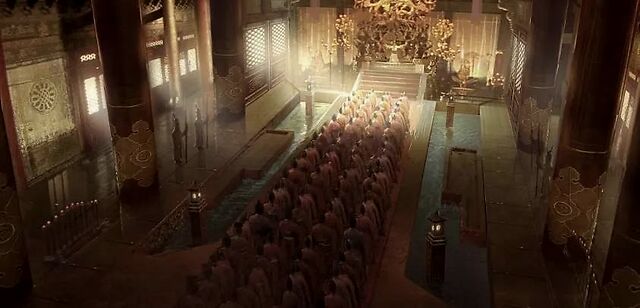

文武分两班入朝,文由左掖门,武由右掖门。入内后,先于金水桥南依品级序立,候鸣鞭,各依次过桥,诣奉天门丹墀,文为左班(东班),武为右班(西班),在御道两侧相向立候,称为“起居”。(18)

奉天门上廊内正中设御座,谓之“金台”。丹陛左右钟鼓司设乐,殿陛门楯间列“大汉将军”,皆着明铁甲胄;御道左右及文武官班后各有校尉相向握刀布列。(19)

乐起,皇帝御门,锦衣卫力士张五伞盖、四团扇,联翩自东西升立座后左右;内使二人,一执盖立座上,一执“武备”(20)、杂二扇立座后正中。天顺后,执伞、扇力士移到金水桥南夹立,只留座上之伞及夹武备二扇;座上之伞,遇风劲时也撤去。(21)

皇帝安座后,再鸣鞭,鸿胪寺“唱”入班,左右两班齐进御道,再排班。此时文官“北向西上”,武官“北向东上”,行一拜三叩头礼,是为“大班”。公侯、驸马、伯自成一班,居武官班前而稍离。(22)

行礼毕,鸿胪寺官对御座宣念谢恩、见辞员数,这些人已于前日在寺具本报名,此时在庭下或午门外遥行五拜三叩头礼。若边方奏有捷音,“大者宣露布,小者具奏本,俱于早朝未奏事之先宣布,所以张国威而昭武功也”。(23)然后,进入早朝最重要的环节——奏事。

鸿胪寺官唱奏事,各衙门以次进奏。(24)俗例,各官奏事之先,“皆预咳一声,文武班中,不约而同,声震如雷,俗私谓之‘打扫’”(25)。然后“从班末行至御前跪奏,毕即复位”(26)。奏事不用口语,而是大声朗读本章,据称,“吕震聪明绝人,每朝兼奏三部尚书事,诵牍如流”(27)。

通政司、鸿胪寺官除了引奏,有时还代读奏疏,为达到“美观瞻”的目的,在该衙门任职者当“美姿容”、“大音声”,以故北人独多。(28)

奏对之际,班列中有礼节失当者,御史、序班即予举劾。若无失仪,御史、序班一躬而退,鸿胪寺官唱奏事毕,鸣鞭驾兴,待圣驾退后,百官亦退,各回衙门莅事。

明初,一切政事皆理于公朝,为“不废务”,即便恶劣天气,也很少免朝。洪武三年(1370年),“敕百官自今入朝遇雨雪,皆许服雨衣”。(29)就连“各庙忌辰”也照常朝参,只是改服浅淡色衣服,不鸣钟鼓。如遇大丧,皇帝则“视事于西角门”。(30)

后妃、亲郡王薨逝,例行“辍朝仪”,从一日到三日不等。起先,文武一品丧,辍朝一日,其后从省,惟于“岁终类辍朝”一日。(31)

对于年老大臣,作为一种优礼,特免其常朝侍班,惟朝朔、望;而对有罪者,则“绝朝请”以示惩处,如欲恢复朝参,须经奏请。

早朝还留下一些旧例,如令节赐食:圣诞、千秋节寿面,立春春饼,元宵圆子,四月初八“不落夹”,端午粽子,重阳糕,腊八面等,俱光禄寺先期上闻,至日早朝后覆奏,朝罢赐宴。但并非所有官员都得与宴,官卑禄薄者往往免宴,改折“节钞”。(32)又如每年三月谕百官穿罗、五月颁扇、十一月传戴“暖耳”,都是行之久远的早朝“故事”。(33)

见君之时,禁例极严,百官须各照品级,第加敬逊,不许搀先越次,且有“私揖之禁”。遇有圣谕教诫,须专心拱听,不许放肆,驰心外想。午门之内,不许吐唾。近侍御前有病咳嗽者,即许退班。奏对时务必从实,不许妄对。小大官员如上丹墀,身常朝北,不得向南或左右环转,勿得径行中道并王道,如有旨令行,许侧边随行。(34)为了警谕百官,从皇城门、承天门到午门,一路都有训诫红牌。皇城门前牌书“大小官员面欺者斩”(35),午门牌书“官员人等说谎者斩”(36)。

以上便是明代早朝的大致情况。在近三百年的时间里,早朝迭有停格,但每当新朝更始之际,它总会重新振作,始终摇而不坠、辍而不废。

二 明代早朝之“个性”

朱元璋建立政权之初,许多制度都直接承袭于元朝,如中书省、御史台等,但朝会制度却不循元制。元代朝会极其简略,“每日则宰执入延春阁及别殿奏事而已”(37)。至末年尚有臣子进言:“今国家有天下百年,典章文物,悉宜粲然光于前代……惟朝仪之典,不讲而行”,建议“参酌古今之宜,或三日二日一常朝”。(38)因此有学者认为元代没有朝会(39),而有的学者则认为“御前奏闻”是一种特殊的视朝,但范围极小,时间地点都不固定。(40)元代的御前会议,“得奏事者”只有中书省、御史台、宣政院、枢密院等“二三大臣”以及怯薛近侍“数人而已”。(41)无疑,这样的朝会很不利于扩大皇帝的信息来源,而朱元璋对元主失鹿的一个最重要的经验总结,就是权臣蒙蔽、威柄下移,他自然将其视做弊政而予以彻底改造。应该说,明代朝会制度设计的初衷,是直接受到元代朝会接见面过窄的反面启示的。但朱元璋一手创立的朝会,与汉、唐等王朝的朝会相比,仍有很大的不同,主要体现在三方面:

首先,早朝独重,朝会缺乏合理的功能划分。周天子有几朝,历来说法不一,大体有“三朝”、“四朝”二说(42),盖因理解不同之故。但根据不同需要——礼仪、政事、发令、商榷——分别在不同的殿廷上朝,则为历朝通例。明初,朝会原是有功能划分的:礼仪性的大朝会及朔、望朝在正殿,早朝在正门,晚朝在便殿门。但在发展中,形成早朝独重的局面,这主要是晚朝长期停废造成的。

早朝和晚朝合称常朝,除了必要的礼仪,以处理政事为主。但晚朝初无定制,以致不少人误以为国初“一日三朝”,丘浚就说,早朝后,“至午复出朝,晚亦如之,此每日常朝之制也”(43)。其实晚朝与午朝实为一事,称谓不同而已。朱元璋时,晚朝或于奉天门,或于右顺门(后改名归极门,今熙和门);永乐时在右顺门,宣德后在左顺门(后改名会极门,今协和门)。早朝与晚朝的政事安排是这样的:“百司皆于早朝奏事,非警急事当奏者不须赴晚朝,听在司理职务,惟通政司达四方奏牍,早晚须朝。”(44)也就是说,晚朝以奏“警急事”为主,不需要百司都来赴朝;早、晚必朝的,只是掌管章奏进呈的通政司官。永乐四年(1406年),以“早朝四方所奏事多,君臣之间不得尽所言,午后事简……可从容陈论”,命“自今凡有事当商略者,皆于晚朝来,庶得尽委曲”。(45)晚朝仅奏重事,参加者有限,礼仪较简,君臣可从容展论,因此它是早朝的重要补充。但晚朝(景泰间定仪注后,乃定称午朝)自英宗即位后长期停废,景泰及弘治初曾试图复兴,但都维持未久。所以君主听政之所,实只有正门早朝,早朝乃等于常朝。这是明代朝会与前朝最大的不同。

其次,明代“大小公私之事并令公朝陈奏”(46),早朝所理之事异常繁碎。《明会典》载洪武二十八年所定各府部衙门“合奏启事目”达184款,除了选举、盘粮、建言、决囚、开设衙门等大事以及灾异、雨泽、囚数等类奏事项,还有许多像“收买牛支农具”、“追赃不足家属”之类的杂事。凡涉及“军中机密事情及守卫门禁关防等事”,许官旗军人“径奏”;民间词讼,也往往“实封闻奏”。(47)有司所守之事,亦须一一面请,就连守卫皇城官军搜检出被盗内府财物,也要引到朝门,由皇帝亲自发落。可谓“烦渎”至极。像明代皇帝这样,亲坐朝门,一切庶政,不分轻重大小,样样过目亲理,这是前所未有的。如此岂能持久?而祖制又不准变,这实际上已埋下了后世朝会走向虚应故事、名存而实亡的隐机。特别是宣德以后,早朝决政方面的内容不断萎缩,上朝不过趋拜行礼,其性质已与大朝、朔望朝没有太大的区别了。

最后,因为凡事都要请旨,旨不发则政不行,因此皇帝必须日日上朝。

皇帝“日理万机”与天天坐朝其实是不同的。以前朝为例,西汉中期以前的情况不详,自汉宣帝始实行五日一朝的常朝制度。(48)制度虽如此,但常朝之外,皇帝也于便殿办理公务,接见大臣。一直到三国时期,“五日视朝之仪”仍被视做旧制。(49)唐代,除了大朝、朔望朝外,还有“常参”,就是每日朝参。(50)常参制度后为宋代所继承。因此,明代的朝会,主要借鉴了唐宋制度。但每日的朝参又非常不同,如唐制,除文官五品以上及两省供奉官、监察御史、员外郎、太常博士“日参”(每日入朝),号“常参官”,其他官员由“九参”(一月朝九次)、“六参”(朝六次)降及“四时参”(一年仅四朝),而“文武官职事九品以上及二王后,则朝朔、望而已”。(51)这显示了前代朝参的一个基本特点,即官员由其地位不同,朝参日数递减,并非不加区别地一体见君。即便汉代,“朝臣”与“非朝臣”之间也是有清晰界定的,在上奏文书等方面均有体现。但明代,常朝是大多数京官的义务,从宰辅到九品小吏乃至不入流杂职,每日接踵趋朝,骈首门下,了无亲疏轻重之别;就连在京“仓场卫分”小官,也“日逐随朝”。(52)

现在很难弄清到底哪些人必须朝参。洪武初年给赐朝臣公服、朝服,受赐者达2813人。(53)照理这些人都当朝参。宣德六年(1431年)一次早朝,文武官不至者五百余人。(54)成化二十三年(1487年)一次失朝官员竟达1118人。(55)这些人都是当注门籍、每日赴朝的,可见上朝官员相当庞杂。

为什么早朝到明代会发生这样的变化?朝会的性质是由高度集中的专制统治决定的。欲求明代朝会变化的原因,仍要从朱元璋利用朝会以尊“主权”、强化“主尊臣卑”关系上找原因。

从历史上来说,朝会制度与宰相制度密不可分。朱元璋忌相,一人独揽大权,是造成早朝之变的首要原因。前代,宰相在朝会中扮演重要角色。唐制,“宰相帅常参官”。(56)宋制,正衙常参,“宰相一人押班”。(57)明初,宰相声势赫奕,也见于朝参之时。如高启《候早朝》诗云:“驺吏忽传丞相至,火城如昼晓寒销。”这与后来阁臣入朝“仅二灯前引”形成极大反差。(58)有宰相辅佐,中外之事,先经甄别权衡,小事自决,大者奏请,故早朝事不繁累。汉代,丞相府或司徒府甚至有“百官朝会殿”,虽然《汉书·黄霸传》颜师古注云:“(朝会殿)丞相所坐屋也。古者,屋之高严,通呼为殿,不必宫中也。”但以臣下而用“殿”字,无疑是极为僭越的。

相权过大正是朱元璋不能容忍的,因此也就造成中国政治史上一次大变革:废除宰相。但废相后,政事散于六部,无人总其纲,凡事必面君请旨而后行,于是事无大小便如潮水一般涌到朝会上来了。朱元璋最担心的就是臣下蒙蔽,如今他朝堂高坐,事事过目,人人皆至御前,似乎只有这样,才能做到无“欺弊”了。

洪武时,除了朝参官员,凡奉召来的耆老、人才、学官、儒者等,皆令“随朝观政”,将官子弟年纪稍长也令“随班朝参,以观礼仪”。(59)当时“四方来者云拥而林布”,早朝的场面极为壮观。朱元璋坐在门上,亲“试文辞,询问经史及民间政事得失”(60),往往一语相得,即予优擢,用人“面选者多”(61)。官员犯法,也常“面责而处之”(62)。

朱元璋还将朝会作为宣化的场所,“每日早朝晚朝,说了无限的劝诫言语”(63)。“于大班中,竭气语谕之再三”,必欲臣民“立志成人”。(64)更将那些“裸形絷手、其状丑恶”的罪囚引于公朝,“使凶顽知警”,起到诫示的作用。(65)

这些都是前代难以想象的奇特景观。

需要强调的是,朱元璋的早朝,正如明初的其他制度一样,深深镌刻了他的个人印记,是完全按照他独特的个性及行为方式创造的;正因为这个制度具有太过强烈的个性,从而具有了某种不可替代性,当它作为祖制被继承下来时,虽外存其“形”,内实乏其“神”,蜕变是不可避免的。

三 明代早朝之“蜕变”

朱元璋创设的朝会,即便在他生前已不能维持如初,如每日朝罢后的百官赐食,即以“职事众多,供亿为难”,不得不于洪武二十八年(1395年)停止。(66)朱元璋晚年上朝也颇为随便,随驾所在,甚至于右顺门、西宫举行早朝,过去的盛大场景不复再见。

总体来说,早朝有三次大变:第一次,洪武十三年(1380年)废相,原有政体解纽,早朝的性质及功用也因之而变;第二次,宣德十年(1435年),英宗冲年即位,规定早朝奏事必须预进事目,并限制每朝奏事件数,早朝政治功能大为弱化;第三次,隆庆六年(1572年),同样是幼君(神宗)继位,改为每月逢三、六、九日上朝,从此早朝一月只举行九次,不可再称“日朝”了。(67)另外,明后期长期停朝,也使朝仪不能如旧。如于慎行说:“自甲午(嘉靖十三年)以后,凡三十余年不视常朝,即岁时肄礼,惟讲会同之仪,而日朝之典,遂至无一人记忆。穆考登极,始复常朝,鸿胪搜求故实,多所散失,不知于世庙初年合否?”(68)

其实,除了具体的形式,早朝最根本的变化是它逐渐失去行政功能。宣德以前,“百司皆于早朝奏事”(69),奏事是早朝最重要的内容。那时,人主亲裁万机,在早朝上发挥着主动作用。但这必须有一个先决条件,即“国有长君”。宣德十年正月,宣宗崩逝,继位的英宗还是个九龄稚童,完全不具有当朝处断政事的能力,甚至朝堂久坐都成问题,制度的缺陷顿时暴露出来。为此辅政大臣提出折中方案:规定每一早朝,止许言八事;所奏事目,通政司先一日进呈“面帖”,由内阁预先处分,皇帝只须照答即可。如“内系吏部者,圣旨:‘吏部知道。’户、礼、兵、刑、工等部俱如之。该都察院者,圣旨:‘都察院知道。’其云本司奏者,圣旨:‘该衙门知道’”。(70)以后就这么沿袭下来。成化二十一年(1485年),又诏盛暑、祁寒日,奏事毋得过五件。(71)经过如此删省,“公朝决政”的早朝遭到釜底抽薪的打击,被架空了。

孙承泽记明末“奏事仪”云:

于午门外行五拜三叩头礼毕,五府六部以次奏所司合行事。次通政司引入,于御前面奏请旨,该司官出班承旨,大理(寺)以下有事则奏,无则已。次礼部引差使、考满官员。次六科各奏旨意题本、守卫揭帖、赏赐钞锭。次鸿胪宣奏藩府、边境所遣使臣,上命以酒饭赏赐。既而两京堂上新升者及在外三司来朝赴任者面叩头毕,鸿胪卿唱“奏事毕”,群臣俱侧身向上立,鸣鞭毕,上(退)……(72)

与国初相比,奏事大省,而引奏、谢恩等例行公事却占据了早朝的大部分时间。

对于循例奏请之事,日久已形成一套固定的“答旨”模式。《春明梦余录》记:官员遣祭复命、升迁谢恩、到京陛见以及各衙门奏事无请旨字样者,“俱不旨答”。太常寺奏祭祀、京营官请神祭旗、旗手卫请祭旗纛并六月初六日请旗纛晒晾、吏兵二部奏颁给文武官诰敕以及尚宝司请宝、捧宝并请用宝及奏关金牌,旨俱答“是”。(73)据说,宪宗有口吃的毛病,每以答“是”为苦。鸿胪卿施纯揣知玉音不便,请易为“照例”,大获龙心,不久荣擢尚书。“两字得尚书”,传为笑谈。(74)从这一记载来看,“答旨”程序在成化时已形成定制。

除了“是”或“照例”,还有其他一些“例言”。如官员面辞有当领敕的,叩头毕,圣旨云:“与他敕。”捧敕官捧敕授之。有该赐酒饭的,受敕叩头毕,旨云:“与他酒饭吃。”又有该赐银两表里的,谢酒饭叩头毕,旨云:“与他赏赐。”吏科进旨意题本、兵科进守卫官军揭帖,旨云:“接来。”司礼监官承旨接上。年终各衙门类奏差错,旨云:“你每说的是,且都饶这遭,在外的还行文与他每知道。”等等。天语一下,该衙门官立即出班承旨,习惯上“皆曰‘阿’,其声引长”。(75)廷臣不分大小,御前奏事、承旨必跪。但明代有个特殊情况,公朝之上,一般由部寺堂官出班领旨,阁臣即便兼领部务,也例免廷跪承旨,这显示了对辅臣的一种优待。

奏对之际,礼法最严,稍有不谨,就可能遭到弹劾。小官登时面劾,三品以上官具本请旨。(76)若过错不大,皇帝说“饶他”;否则则命“锦衣卫拿了”——政事的表演可没有半分喜剧色彩——等到奏事完毕,即可以传宣退朝了。

由于早朝所行皆循成规,空文太多,礼体又极严,“大庭之上,体貌森严,势分悬隔,上有怀而不得下问,下有见而不敢上陈”(77),君臣双方的主动性都因此受到制约,到最后,“奉天门奏事,徒为观听之具”(78)。

四 明代早朝之名与实

自古以来,皇帝勤朝被视做尽君职的表现;《长恨歌》“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”,一言概尽君王勤惰情态,足见朝会之“名”甚重。但朝会之“实”,亦当细论。其实,明代的早朝存在严重的制度缺陷,这是太祖之后的君主多怠于上朝的根本原因。

其一,一个以皇帝为唯一和绝对中心的朝会,对君主各方面素质都提出了过高的要求。朱元璋在无人辅佐的条件下,做到了万机独断,然而后世人主生长深宫,必不能无辅弼。但早朝是皇帝一个人的舞台,不允许类似宰相的人物重新出现,尊重祖制与现实需要的矛盾,势必造成“早朝性格”的“分裂”,这已经埋下了后来早朝空寄虚名、实际政治则转向后台的伏笔。很快,当宣宗勤不如初,英宗又以少主即位时,早朝——或曰明代政治——便不得不有所更张了。

其二,早朝太重、太繁,礼体太严,不间寒暑,日日趋朝,而所为之事,又不过嵩呼舞蹈、虚蹈故事,久之必致厌怠。明代帝王几乎无不以勤朝始而以怠朝终。百官也不堪日日赶朝,怠慢也是普遍而大规模的,许多官员经常借故或无故逃避朝参。可以说,君臣双方都为早朝所苦,懈怠并不止于人主。而且,官员每天到皇城候朝,半日光阴略尽,也影响到他们履行职务,“朝退多不入公署莅政事”的情况在洪武时已不少见。(79)神宗初年,将朝期大大减省后,又议定“应否常朝官定规”,将参加常参者略予开除:“兵部协理戎政侍郎遇开操日免朝,户部总督仓场、管东官厅、禄米仓、银库、大通桥、崇文门,礼部提督四夷馆,工部管修京通仓,户、刑二部照磨,各部司务俱朔望日朝参,刑部提牢主事暂免”;“其余在京差管仓场厅厂官”仍俱常朝。(80)

其三,皇帝当朝裁决政务,多出一时喜怒,思虑难以周全,而臣下面承趋风,极易造成决策畸轻畸重。明初,朝鲜陪臣即窃议:“臣观上国之事,不可则效者多矣。六部官吏罗立庭中,皇帝高拱如天。至于刑决,绝无拟议,一言决了,不知几人无辜受戮。是不可取法也。”(81)这在洪武时代表现得尤为明显。况且这样的朝会效率并不高,事无巨细,一切上闻,很容易造成文移推委的习气。“盖上要下烦,上烦下乱,若米盐琐细一一上闻,则所遗者反大矣。一则法网太密,不得伸缩,一则大臣权轻,不得展布,其究反成弥文,无益于国也。”(82)

值得注意的是,在明代朝会的三次大变中,后两次都是在幼主即位的情况下,出“一时之权变”,然最终旧制不可复,权制乃为定例。它表明,早朝之变,有一个背后的力量在推动,而观察其嬗变,正可透析出明代政情的种种微妙变化。

过去一般认为,宣宗以前的皇帝勤于政事,以后逐渐荒怠,以致亡国。这样粗线条的“素描”,将勤朝等同于勤政,于史实亦不尽合;更重要的是,它无法解释:为什么在“皇帝不上朝”的情况下,明朝统治仍能维系二百多年?事实上,早朝的废弛,首先是以朝政运转方式的转变为前提条件的。(83)

早朝作为一种制度,是为现实政治服务的,其存在及其形态必然要顺应各种主客观条件的变化。朱棣夺位后,经常北巡,权力核心转移,早朝与大政的“关系度”已经弱化。当时,皇太子在南京监国,仍行早、晚二朝(84),但一切军国政事均须奏闻行在,而不是径决于公朝。由于北地冬季气候寒凝,扈从之臣早朝奏事,久立不堪,永乐七年议准:以后“俟鸿胪寺官引谢恩、见辞者行礼毕,驾御右顺门内便殿,百官有事奏者,以次入奏,无事者退治职务,朔望如常仪”。(85)亦即从“便宜”的角度考虑,自后奏事在便殿,早朝只履行一些必要的礼仪。

朱棣长期不在京师,无法朝见百官,加之晚年多疾,特别是永乐十五年(1417年)以后“鲜御外朝,政事悉付皇太子决之”(86)。常朝实际上处于半停废状态,而由皇太子在文华殿接见群臣,奏启处事。

皇太子即位,是为仁宗,他是一个享有开创“仁宣之治”美誉的皇帝。但据朝鲜使臣的报告:“洪熙沉于酒色,听政不时,百官莫知早暮。”(87)这是不见于明朝史料的记载,提供了鲜为人知的一个侧面。但仁宗并非荒怠之主,“听政不时”说明他并不乐于朝门高坐。仁宗有着二十年的监国经验,于施政之要必有其心得。他登基不久发生这样一件事:一日早朝,大理卿弋谦奏事,“过于矫激”,且所言之事本该于“榻前密请旨,不当于朝班对众敷奏”,不无“卖直沽名”的嫌疑。仁宗当着群臣受到羞辱,虽不降罪,但“临朝之际,数形于词气”。结果始料未及:“朝臣皆悚仄,相与以言为戒。”为此他不得不当众原谅弋谦,并以敕书的形式向群臣求言。(88)类似的事情或许让仁宗对“公朝”产生一种厌倦情绪。他在位期间,临朝可能不够勤勉,但他紧密依靠宿旧老臣,并团结一批精明强干的九卿僚佐,有效治理了国家。

在接下来的宣德朝,史书中开始出现廷臣大规模“失朝”(逃避朝参)的记录。所谓上行下效,宣宗也可能不是一个勤于朝参的皇帝。正是从宣宗起,开始命大臣“条旨”,形成票拟制度。这一制度立足于奏疏的递进与批答,大致程序是:章疏由司礼监收进,经御览后发内阁拟票(拟出处理意见),再经御笔或司礼太监按阁票朱笔批红(批答)后发出施行。票拟并不意味着对过于集中的皇权做适当的分割与让渡,它只是皇帝通过授权,为自己的日常工作找到了代劳者。不能不说新的制度是一种颇有成效的替代机制,它很快在宣宗暴亡、幼君嗣位的大变下体现了价值。宣德十年五月:

行在礼部上祖宗忌辰礼仪。先是,上谓尚书胡濙曰:“朕念祖宗恩德深厚,每遇忌辰,良切悲感,食稻衣锦,岂心所安?尔礼部其与翰林院计议以闻。”(89)

从这两行文字里,完全看不出一个“一元”的独裁政权刚刚失去了主持者,并由此经历了一场危机。一个九岁儿童如何讲得出“祖宗恩德深厚”这样的大道理,所谓的“上”,不过是条旨者的“代言”罢了。正因为内而司礼监、外而内阁的辅政体制先已形成,故“有臣无君”朝廷得以不乱,朝参照常进行。

但幼君不能亲政的事实无法忽视,天子大权又岂容为几名近臣专据。于是在皇太后主政的名义下,一定范围的廷臣分享了议政的权力,实现了某种“政治民主”。正统以后,凡奏疏呈进,必下部“覆议”;若事体重大,牵涉面广,则召集勋臣及府部九卿詹翰科道等衙门“廷议”,然后将意见奏呈圣裁——这或可称为臣职的一种回归。

过去,政事奏于公朝(用“奏本”),退朝时有警急军情,许用“题本”投进宫门。“批答”制度的形成,刺激了较简易的题本的发展,成为臣下奏事的主要形式。一个上下以“章奏批答相关接”的形态在特殊时期维持了朝廷的稳定,自身也得到巩固。英宗成年后,已无法恢复旧制。从此早朝只是对数件公事“照例答旨”而已,它被抽去“讲政”的血肉,只剩下礼仪的皮相。

既然大政并不赖早朝以决,而早朝又如此繁累,它岂不成了一个可割而弃之的赘疣?武宗时,免朝已为常事。到世宗时,干脆说“朝堂一坐亦何益?”(90)嘉靖十余年后,三十年不朝。他自解道:“早朝率多弥文,至军国大务,何尝不日经心?”(91)他认为,关心政事,批答章疏,就是尽到了为君者的责任,“止是一早朝始终不一耳”。(92)世宗将早朝之弊一语道破,但他只是将其抛弃,而不是试图改造它。

然而,对于一个高度集权的国家,君王不朝势必带来严重的消极影响:

其一,“早朝率多弥文”恐怕并非世宗的独见,正德时大学士杨一清就曾有针对性地对武宗说:“陛下岂不以天下政务文武诸司分职于外,辅导之臣论思于内,委任责成,可不劳而理?”他指出勤朝的必要性:“人君元首也,臣下股肱也,未有元首不运而股肱得效其用者。”(93)皇帝必须“谨视朝之节”,才能达到“观示臣民”的目的。如果不上朝,“积习既久,遂以为常,传之外朝,将谓纵耳目之玩,极心志之乐,观听之间,不无惶惑”。(94)

君修其德,才能聚人心、作士气,孝宗是个典型的例子。孝宗在弘治八年(1495年)后“视朝渐晏”,但晚年顿改前非,“无日不视朝”,于是“朝臣无大小,皆乐趋朝,以仰承德意。间有语及早朝事不能答者,就知其懒于朝矣”。(95)据说当时“每早朝钟鼓鸣,则乌鸦以万数集龙楼上”(96),堪舆家称之为“鸦朝”,视做“弘治致治”的佳兆。(97)而在随后的正德年间再也没有出现这样的景象。可见,人心是凝聚于朝会这“万众瞩目之地”的。

如果君王不朝,将导致“君荒于上,臣怠于下”的直接后果。这一点就连世宗也不否认,他抱怨说:“朕不视朝,下遂放逸。”(98)永乐末年,士风开始败坏,有人就将此归咎于天子不临朝,如杨士奇云:“太宗有疾,多不出,扈从之臣放肆无顾藉,请托贿赂,公行无忌。”(99)嘉靖间政风日下,也因“数年以来,朝仪久缺,委任匪人,遂至贿赂公行,刑罚倒置,奔竞成风,公私殚竭”(100)。到明朝面临倾覆的巨大危机时,臣下更有极论:“皇上御朝则天下安,不御朝则天下危,早朝则救天下之全,迟御则救天下之半,若终不御朝,则天下终无救而已矣。”(101)

其二,尽管至尊坐朝,只是对大臣的既定安排表示首肯,但这个宣示至高君权的形式却必不可免。因为爵赏、征伐,非臣下敢专擅,须由人主亲发命令,如果朝参不按时举行,必有所妨害。如正德十年(1515年)十月,虏寇入侵,已命都督张洪出师,但因武宗不视朝,大军迟迟不能起行。兵部不得不以军情紧急,“请择日视朝,临遣洪等”。(102)

然而这样一个形式,却是可以用中旨取代的。朱元璋时就经常用中旨、内批行事,到后代停朝成为常态时,凡事传旨而行,也能省去坐朝的麻烦。像上面兵部请临朝遣将,最后即以旨行。但政事一切以“奏本进入,旨意批出”,必将带来“欺蔽”的严重后果。

其三,旧制,“旨意批于题奏本或登闻鼓状,发六科抄行,凡重大事传奉旨意,各衙门必补具奏本,于早朝面进,此外未有朱写旨意出承天门外者,所以重敕旨,防诈伪也”。一旦废朝,无法面君复旨,而内批“径从中出,六科不得抄行,诸司无从补本,轻亵纶音,更张旧制,此失政之最大也”。(103)武宗在位,“免朝日多,视朝日少,诸司百辟惟知有左顺门之趋候而已”(104)。天下本章都由司礼监在左顺门收进,又于左顺门传旨行事,上下暌隔,奸弊丛生。正德一朝,早朝的废弛与权奸的纵恣形成鲜明对照。世宗即位后,即从钱宁家搜出题奏本四十余件,江彬沮抑边情本一百三十六件,司礼监隐藏不报本数百件。(105)

针对“近世壅蔽之弊”,嘉靖初年,前大学士王鏊上《亲政篇》,专论朝会。王鏊不是从“君德”的角度而是从体制自身的缺陷上进行了分析。他说:

君臣相见,止于视朝数刻;上下之间,章奏批答相关接,刑名法度相维持而已。非独沿袭故事,亦其地势使然。何也?国家常朝于奉天门,未尝一日废,可谓勤矣。然堂陛悬绝,威仪赫奕,御史纠仪,鸿胪举不如法,通政司引奏,上特视之,谢恩见辞,惴惴而退,上何尝治一事,下何尝进一言哉?此无他,地势悬绝,所谓堂上远于万里,虽欲言无由也。

他指出,古有三朝,奉天殿大朝可比古“正朝”,奉天门常朝可比古“外朝”,今独缺少“内朝”。“内朝未复,临御常朝之后,人臣无复进见,三殿高闷,鲜或窥焉。故上下之情壅而不通,天下之弊端由是而积”。他认为“欲上下之交,莫若复古内朝之法”。具体办法是:早朝之外,于文华、武英二殿,“大臣三日或五日一次起居,侍从、台谏各一员上殿轮对;诸司有事咨决,上据所见决之,有难决者,与大臣面议之;不时引见群臣,凡谢恩辞见之类,皆得上殿陈奏”。(106)

王鏊抒发的是臣僚的普遍心声,希望改变自宪宗以来天子见臣下只于“视朝数刻”,朝退后即深处九重、不复相接的故态。但这一状态的形成,与不立宰相的政治传统以及特殊的朝会、部议、票拟、批答等制度有着复杂的内在联系。囿于祖制与时势,王鏊无法对“上下之间”仅以“章奏批答相关接,刑名法度相维持”的体制进行深入批判。但他知道,这一制度固然使君主在深居不朝的情况下,国家机器得以正常运转,政事不至废辍,但它反过来也加深了君臣的隔膜和宫府的隔绝;一切政事皆由奏牍的批答来推动,皇帝更可安心“静摄”,不必出朝了。然而君面难谋,“凡有章奏,悉出内批,不知果上皇亲批欤,抑奸臣擅权欤!”(107)这使政治存在很大的弊窦。然制度与习惯难以遽改,唯有常行口奏、召对,才能有所弥补。这便是王鏊吁请设立内朝的原因所在。

但世宗没能接受他的建议,内朝之典未兴,常朝却益加废弛。嘉、万两朝,数十年不朝。值得注意的是,明末三帝履职颇勤,即便是“童昏”的熹宗,也从无懒朝的记录。可是,早朝仍不过是“因循格套,粉饰虚文”,这样的朝会被文震孟斥之为“第如傀儡之登场,了无生意”,“于政非不勤矣,而勤政之实未见也”。(108)早朝在僵化中已经走向死亡。

“皇帝不上朝”,这句极具概括力的评语为明代政治打上了不良的标签。但正如早朝被赋予了它承受不起的过重负荷,那种认为皇帝一上朝就能图治振兴的观点也未免失之过论。早朝不行,虽然并不必然使百务皆废,但一个见不到天子的朝廷,将同样看不到最高统治者的励精图治之心,这就是早朝为什么必须存在的原因。

注释:

①司马迁:《史记·刘敬叔孙通传》,中华书局1959年版。

②《全唐诗》卷三一,中华书局1960年版。

③杨廷和:《杨文忠三录》卷一《请遵祖训以光圣德疏》,文渊阁四库全书本。

④万历《明会典》卷四四《常朝御殿仪》(中华书局1989年版)仅记奉天、华盖(今中和殿)二殿。其实洪武时,早朝较随便,亦于谨身殿、右顺门乃至西宫早朝。

⑤于慎行:《穀山笔麈》卷一《制典一》,中华书局1984年版,第1页。

⑥这方面成果寥寥,主要有葛志毅:《周代朝会制度与夷夏融合关系》,《河北学刊》2008年第4期。李俊芳:《汉代常朝制度考析》,《信阳师范学院学报(哲社版)》2008年第2期。杨希义:《唐代君臣朝参制度初探》,《唐史论丛》第10辑,三秦出版社2008年版。吴丽娱:《唐代的常朝与追朝》,《文史知识》2007年第11期。李治安:《元代“常朝”与御前奏闻考辨》,《历史研究》2002年第5期。韦弓:《清宫朝会仪式》,《紫禁城》1980年第3期。王薇:《御门听政与康熙之治》,《南开学报(哲社版)》2003年第1期。徐艺圃:《试论康熙御门听政》,《故宫博物院院刊》1983年第1期。关于明代朝会,有无园:《明代的常朝御门》,《紫禁城》1983年第2期。高寿仙:《明代京官之朝参与注籍》,《故宫博物院院刊》2008年第5期。胡丹:《明代的朝会与“懒朝”》,《紫禁城》2008年第9期。这不多的一些成果,对朝会多侧重于介绍,而围绕制度的演变规律及与时政关系问题的讨论,尚待进一步深入。

⑦据《明太祖实录》(台北中研院历史语言研究所1962年版)卷一四载,甲辰三月戊辰已有了朝会的明确记录:该日,汉国逊君陈理“同群臣朝”。又“省臣以所定官制、班次图进”。班次即朝班,与官制为表里之物,均为举行朝会的基础。

⑧万历《明会典》卷四四《礼部二·朝仪》。

⑨徐学聚:《国朝典汇》卷一○九《礼部七·朝仪》,北京大学出版社1993年版。

⑩张廷玉:《明史·尹昌隆传》,中华书局1974年版。

(11)《明世宗实录》卷八三,嘉靖六年十二月壬申,第1886页。

(12)《明武宗实录》卷二三,正德二年二月己卯,第633~634页。

(13)陆容:《菽园杂记》卷五,中华书局1985年版,第52页。

(14)《明英宗实录》卷二一一,景泰二年十二月甲戌,第4539页。

(15)明初百官入朝皆由西掖门,洪武十七年命公侯驸马并文官三品、武官四品以上,许由午门之右门出入;文官四品、武官五品以下,由左、右掖门。后来,文武百官入朝,俱从左、右掖门。

(16)刘若愚:《酌中志》卷一六《内府衙门职掌》,北京古籍出版社1994年版,第107页。

(17)《明英宗实录》卷二七四,天顺元年正月甲申,第5792~5793页。

(18)《明集礼》卷一七《嘉礼一.朝仪》,文渊阁四库全书本。

(19)陆容:《菽园杂记》卷四,第44页。陆釴:《病逸漫记》,邓士龙辑,许大龄、王天有主点校:《国朝典故》卷六七,北京大学出版社1993年版,第1496页。

(20)又名“卓影”,形制为一柄三刀,圈以铁线,裹以黄罗袱如扇状。参见陆容《菽园杂记》卷一第1页、沈德符《万历野获编》卷二《御座后扇》第69页(中华书局1959年版)。

(21)尹直:《謇斋琐缀录》卷八,《国朝典故》卷六○,第1351页。

(22)关于朝班情况,可参见拙作《明代“朝班”考述》,《故宫博物院院刊》2009年第1期。

(23)《明孝宗实录》卷一五○,弘治十二年五月庚辰,第2647~2648页。

(24)奏事次第见《明太祖实录》卷二四七,洪武二十九年十月丁酉,第3590页。《明会典》卷四四误作“二十八年”。

(25)尹直:《謇斋琐缀录》卷二,《国朝典故》卷五四,第1269页。

(26)《明太祖实录》卷一八六,洪武二十年十月丁卯,第2790页。

(27)黄景昉:《国史唯疑》卷二,上海古籍出版社2002年版,第38页。

(28)以王世贞《通政使表》(《弇山堂别集》卷六○,中华书局1985年版)为例,所录55人中,除3人不知籍贯,另有原籍为南、实生长于北者3人,归入北,则北人37名,南人仅15名。

(29)《明太祖实录》卷五七,洪武三年十月丁巳,第1116页。

(30)万历《明会典》卷四四《忌辰朝仪》。

(31)万历《明会典》卷四四《辍朝仪》。

(32)孙承泽:《春明梦余录》卷七《正殿》,文渊阁四库全书本。

(33)张廷玉:《明史·舆服志三》;谈迁:《枣林杂俎·智集·逸典·传戴暖耳》,中华书局2006年版;《明宪宗实录》卷一六,成化元年四月庚子,第353页。

(34)《明太祖实录》卷一八六,洪武二十年十月丁卯,第2790页。

(35)《明英宗实录》卷一八六,正统十四年十二月庚申,第3739~3740页。

(36)李贤:《天顺日录》,《国朝典故》卷四八,第1170页。

(37)《明集礼》卷一七《嘉礼一·朝会》。

(38)马祖常:《石田文集》卷七《建白一十五事》,文渊阁四库全书本。

(39)如周良霄《元代的皇权和相权》(《蒙元的历史与文化》,台北学生书局2001年版)、张帆《元代宰相制度研究》(北京大学出版社1997年版)均持此论。

(40)李治安:《元代“常朝”与御前奏闻考辨》。

(41)《历代名臣奏议》卷六七《治道》,文渊阁四库全书本。

(42)以明人为例,《明集礼》卷一七主“四朝”说,谓为“外朝、中朝、内朝、询事之朝”。而王鏊《震泽集》卷二○《亲政篇》则主“三朝”说,谓为外朝、治朝、内朝(亦曰燕朝)。

(43)丘浚:《大学衍义补》卷四五,文渊阁四库全书本。

(44)《明太宗实录》卷二九,永乐二年三月壬戌,第521页。

(45)《明太宗实录》卷五○,永乐四年正月丙辰,第756~757页。

(46)《明仁宗实录》卷三上,永乐二十二年十月庚戌,第103页。

(47)《明宣宗实录》卷二五,宣德二年二月甲申,第666~667页。

(48)班固:《汉书·宣帝纪》,中华书局1962年版。

(49)陈寿:《三国志·魏书·王朗传》,中华书局1982年版。

(50)唐初如此,但至玄宗开元十八年,命“常参官分日入朝”(王溥:《唐会要》卷二四《朔望朝参》,上海古籍出版社2006年版)。安史之乱后,“诸司或以事简,或以餐钱不充,有间日视事者”(王溥:《唐会要》卷五七《尚书省》)。

(51)(56)司马光:《资治通鉴》卷二二四,唐代宗大历元年二月丁亥朔,中华书局1956年版。

(52)朱元璋:《大诰续编·朝臣蹈恶第五十》。本文所引点校《大诰》,载于杨一凡《明大诰研究》,江苏人民出版社1988年版。

(53)徐学聚:《国朝典汇》卷一一一《礼部九·冠服制》,第5380页。

(54)《明宣宗实录》卷八○,宣德六年六月庚子,第1850~1851页。

(55)《明宪宗实录》卷二九二,成化二十三年七月乙卯,第4949~4950页。

(57)脱脱等:《宋史》卷一一六《礼志十九·宾礼一·常朝仪条》,中华书局1977年版。

(58)黄景昉:《国史唯疑》卷一,第9页。

(59)《明太祖实录》卷七三,洪武五年三月己酉,第1335页。

(60)《明太祖实录》卷二四六,洪武二十九年八月己酉,第3579页。

(61)《大诰三编·作诗诽谤第十一》,杨一凡:《大诰研究》,第387页。

(62)《大诰续编·秦异等怙终第八十三》,杨一凡:《大诰研究》,第333页。

(63)《大诰三编·进士监生不悛第二》,杨一凡:《大诰研究》,第378~379页。

(64)《大诰武臣序》,杨一凡:《大诰研究》,第426页。

(65)《明英宗实录》卷一二○,正统九年八月甲子,第2428页。

(66)《明太祖实录》卷二四二,洪武二十八年闰九月壬寅,第3520页。

(67)隆庆六年八月癸亥,大学士张居正奏言:“视朝不如勤学,尤为务实”,“乞皇上以三、六、九日视朝,其余日俱御文华殿讲读”。上谕礼部:今后“每月定以三、六、九日御门听政,余日俱免朝参,只御文华殿讲读”。(《明神宗实录》卷四,第145~146页)这是神宗“方在谅暗”时的临时安排。万历二年五月,礼部奏请恢复旧制,得到的答复是“照三、六、九近例行”(《明神宗实录》卷二五,第640页)。从此一月九朝,成为定制。

(68)于慎行:《穀山笔麈》卷一《制典一》,第1页。

(69)《明太宗实录》卷二九,永乐二年三月壬戌,第521页。

(70)孙承泽:《春明梦余录》卷八《殿门》;焦竑:《玉堂丛语》卷六《事例》,中华书局1981年版,第201~202页。

(71)张廷玉:《明史·宪宗本纪二》。

(72)孙承泽:《春明梦余录》卷八《殿门》。

(73)本文所引朝会之时的“答旨”程式,均参见孙承泽《春明梦余录》卷八《殿门》,不再出注。

(74)陆容:《菽园杂记》卷六,第75页。

(75)陆容:《菽园杂记》卷五,第56页。

(76)万历《明会典》卷四四《常朝御门仪》。

(77)余继登:《典故纪闻》卷一八,中华书局1981年版,第324页。

(78)《明世宗实录》卷二四,嘉靖二年三月癸亥,第695页。

(79)《明太祖实录》卷一八六,洪武二十年九月,第2787页。

(80)《明神宗实录》卷一二,万历元年四月癸丑,第385~386页。

(81)吴晗:《朝鲜李朝实录中的中国史料》上编卷五,中华书局1980年版,第365页。

(82)于慎行:《穀山笔麈》卷一○《建言》,第113页。

(83)王天有教授在所撰《有关明史地位的四个问题》(《明清论丛》第七辑,紫禁城出版社2006年版)中,首揭明代朝会与朝政运行的关系,对本文具有启发,特此说明。

(84)叶盛:《水东日记》卷五《胡忠安公自述三事》,中华书局1980年版,第49页。

(85)《明太宗实录》卷九七,永乐七年十月乙卯,第1283~1284页。

(86)《明仁宗实录》卷二中,永乐二十二年八月壬午,第59页。

(87)吴晗:《朝鲜李朝实录中的中国史料》前编卷四,第343页。

(88)杨士奇:《东里别集·圣谕录中》,中华书局1998年版,第398、402页;《东里别集·代言录》,第453页。

(89)《明宣宗实录》卷五,宣德十年五月庚辰,第102页。

(90)《明世宗实录》卷三六四,嘉靖二十九年八月癸未,第6497页。

(91)《明世宗实录》卷二八○,嘉靖二十二年十一月辛丑,第5449页。

(92)王世贞:《弇山堂别集》卷一五《皇明异典述十·罢辅臣特诏》,第277页。

(93)《明武宗实录》卷一二○,正德十年正月乙亥,第2420~2421页。

(94)杨廷和:《杨文忠三录》卷一《题奏前录》。

(95)陈洪谟:《治世余闻》上篇卷二,中华书局1985年版,第19页。

(96)黄景昉:《国史唯疑》卷四。

(97)顾起元:《客座赘语》卷六《鸦朝》,凤凰出版社2005年版,第214页。

(98)《明世宗实录》卷三○四,嘉靖二十四年十一月戊辰,第5766页。

(99)杨士奇:《东里别集·圣谕录卷下》,第408页。

(100)《明世宗实录》卷三三七,嘉靖二十七年六月庚戌,第6156页。

(101)左光斗:《左忠毅公集》卷一《宗社危在剥肤疏》,续修四库全书本。

(102)《明武宗实录》卷一三○,正德十年十月戊辰,第2590页。

(103)(105)徐学聚:《国朝典汇》卷一一○《礼部八·章奏》。

(104)《明武宗实录》卷一四三,正德十一年十一月壬辰,第2811页。

(106)王鏊:《震泽集》卷二○,文渊阁四库全书本。

(107)《明英宗实录》卷一八六,正统十四年十一月戊子,第3761页。

(108)《明熹宗实录》卷二七,天启二年十月己丑,第1385页。