王荣湟:袁崇焕遗著传世刍议

摘要 袁崇焕是明末著名的抗清将领。后人为表彰袁崇焕,一直颇为重视其遗著的收集和整理。三百多年来,袁崇焕的遗著散佚严重,经由后人不遗余力地搜辑,部分遗著才得以存世。本文将梳理明末以来袁崇焕遗著流传的脉络,探讨其散佚、留存的情况,并分析散佚、留存的具体原因。

关键词 袁崇焕;遗著;流传;《袁督师事迹》;

袁崇焕,字元素,号自如,广东东莞人。他出生于万历十二年(1584),万历四十七年进士及第,授邵武知县。其后,袁崇焕历任兵部职方司主事、山海关监军、山石兵备道、宁前兵备道、辽东巡抚、蓟辽督师。天启六年(1626)、七年袁崇焕两挫后金军于宁锦城下,立下赫赫战功。崇祯二年(1629)十二月,率军入援关内的袁崇焕被明思宗崇祯帝逮捕入狱,并于翌年八月以“谋款谋叛”之名磔杀西市,一代名将就此泪洒黄龙。

有关袁崇焕的研究成果众多,可是关于袁崇焕遗著的研究却少人问津。姜纬堂探讨了袁崇焕遗诗的粤东、粤西流传系统,认为粤东系统可靠性相对较高,粤西系统则难免附会。王贵忱讨论了岭南遗书本《袁督师事迹》的流传,认为《袁督师事迹》乃据自清初广东诗人屈大均旧藏本。阎崇年《袁崇焕传》介绍了《袁督师事迹》《袁督师遗集》《袁督师遗稿遗事汇辑》等袁崇焕遗著辑稿的一般情况。杨宝霖在所辑《袁崇焕集》前言中梳理了袁崇焕遗著流传的基本情况。这些研究对袁崇焕遗著的流传脉络尚未明晰,对遗著散失原因、后人收集原因及有利条件、袁崇焕遗著中的伪作问题多未予重视。本文将在前人成果的基础上,对上述袁崇焕遗著的相关问题作一番专门研究。若有不当,请专家斧正。

一

晚明之季,图书出版业发达,士大夫、知识界梓刻诗文疏牍之风盛行不衰。袁崇焕于天启二年(1622)慷慨赴关,守辽十载,值边事旁午,未暇将著述结集出版,便已身罹大难。袁崇焕死后,诗文奏疏散落不少,其遗著得以传世要归功于僚友、乡人的努力。

谈及袁崇焕遗著的源流,东莞文史专家杨宝霖曾指出袁崇焕奏疏诗文通过两个途径传入广东:一个是清初广东诗人屈大均由袁崇焕幕僚王亹处所得的“稿本”;另一个是兵部同僚余大成交予袁崇焕亲弟袁崇煜的“副本”。关于第一个途径,其史料依据是屈大均所作《王予安先生哀辞(有序)》:“庚子之冬,予谒禹陵于会稽,有王予安先生者,延予馆其家……先生尝谓予曰:‘子之乡有大司马袁公崇焕者,方其督师蓟辽,予以诸生居幕下。其为国之忠勤,予独知之,其不得死于封疆,而死于门户,天下人未必知之也。自大司马死,而辽事遂不可为。吾三十年以来,每一念至,未尝不痛心切齿于当日之权奸也。大司马无子,其疏稿及余集生、程更生颂冤诸疏揭,予藏之笥中久矣。今授子,以备子他日为国史补之采择。’”

庚子年,即顺治十七年(1660)。王予安即王亹,予安乃其表字。王贵忱对王亹事迹未加考证,径称其名“予”,表字“予安”,明显有误,应予纠正。杨宝霖对王亹来历也并未介绍,其实据《诸暨县志》记载,王亹是浙江山阴人(今浙江绍兴),与陈洪绶、王作霖等称云门十才子;崇祯初,他以诸生身份居处袁崇焕幕辕,袁崇焕计斩毛文龙,王亹同行,并预其谋。这便是引文中王亹所说“方其(指袁崇焕)督师蓟辽,予以诸生居幕下”之意。袁崇焕死后,王亹返乡就试中举;此后“频往反塞上”,思为袁崇焕白冤,未果,明亡后遁衲。

杨宝霖对这个传播途径所保存的袁崇焕遗著情况并未剖明,事实上由引文我们可以看出,王亹交予屈大均的是袁崇焕的“疏稿及余集生、程更生颂冤诸疏揭”,即除了袁崇焕督师期间奏疏的稿本之外,还有余大成(字集生)救袁崇焕的奏疏和程本直(字更生,袁崇焕门生)颂冤的疏揭。所谓程本直颂冤疏揭是指后来岭南遗书本《袁督师事迹》所收录的《矶声纪》和《漩声纪》。前者是崇祯二年十二月程本直为解救袁崇焕所上的奏疏;后者为袁崇焕被害后程本直为袁崇焕辩白之文,又名曰《愚忠纪》。根据《东江客问》记载,当时《矶声纪》和《漩声纪》在袁崇焕死后不久已经梓刻行世。《袁自如公粤西家传》记载:“后布衣程更生疏白督师冤,叙为《愚忠纪》”,引文中将一疏一叙对举,可见《矶声纪》原名《矶声疏》,《愚忠纪》即《漩声纪》。又屈大均《翁山诗外》卷七《再吊袁督师》其一有句“载读《愚忠纪》,凄然泪数行”,亦可证明《愚忠纪》即《漩声纪》,且更可见屈大均确实将袁崇焕疏稿及《矶声疏》、《漩声纪》等文携带回了岭南。

关于第二个途径,杨宝霖的史料依据是余大成所作《剖肝录》,中云:“乙亥春,至戍所,晤焕弟崇煜,将所汇焕前后章疏十本付煜藏之。盖自为督师至下狱时所上职方副本也。中有督师钤印关防。石衲既还其疏,并为识其得罪本末于疏后。”

乙亥,即崇祯八年(1635)。余大成,字集生,号石衲,南直隶江宁人(今江苏南京),与袁崇焕、茅元仪等人友善。崇祯初,余大成官兵部职方司郎中,曾上疏论救入狱的袁崇焕。崇祯四年(1631),余大成出任山东巡抚,因登州被孔耿叛军攻陷,被谪广东电白。这便是引文所谓“至戍所”之意。崇祯八年,余大成赴戍所,特地纡道至东莞,吊祭袁崇焕,“慷慨呜咽,不能仰视”,因而与袁崇煜相遇。

如果说上述袁崇焕遗著的第一个传播途径,就其来源来说,可以姑且称为“王亹系统”的话,那么遗著的第二个传播途径或可称之为“余大成系统”。杨宝霖对该系统保存的遗著情况并未介绍,只说其“下落不明”。其实,由引文可见,余大成交给袁崇煜的是袁崇焕督师期间奏疏的职方司副本,共有十本之多,且中有督师钤印关防。余大成还撰《剖肝录》于疏后,以记袁崇焕得罪本末。要之,“余大成系统”有崇祯初袁崇焕奏疏的职方司副本以及余大成撰《剖肝录》。

由于杨宝霖对两个途径所保存的遗著情形并未明晰,因此他的说法不可避免还存在一些问题。

首先,袁崇焕诗文与奏疏的流传是有区别的。诗文作为个人述作,很明显应为袁崇焕本人或家人所藏;而奏疏作为公牍,除了自留草稿之外,根据明代制度其原本和职方司誊抄副本应是保存于内阁。所以,袁崇焕诗文、奏疏的流传途径并不相同,不可混为一谈。上述两个途径所保存者系袁崇焕的奏疏和相关颂冤疏揭,并未包括诗文在内。依常理推断,袁崇焕的诗文应该是一直保存在袁崇焕的家中。袁崇煜及其家人于崇祯三年被流放福建邵武,可是崇祯八年却由流放地返回东莞,袁崇焕的诗文应该也是在这个时候随其传入广东。

其次,这两个途径所保存者不单有袁崇焕的奏疏,还有相关的颂冤疏文;而且两个途径所保存者也存在明显差异,前者包括奏疏稿本、余大成救袁崇焕的奏疏、程本直颂冤的疏揭,后者包括奏疏副本以及余大成撰《剖肝录》。因此,我们不可笼统地视之为“稿本”系统、“副本”系统。此外,应该注意的是,两个途径所流传的奏疏皆是袁崇焕督师期间所上,并未包括天启年间的奏疏。

二

杨宝霖认为明末清初上述两个途径所保存的袁崇焕遗著,或者“遗失殆尽”,或者“下落不明”,这个说法并不妥当。当时这两个途径的袁崇焕奏疏后来确有散失,但还是有所保存传世。清初,在袁崇焕诗文奏疏齐集东莞之时,一些莞籍士人因此致力于袁崇焕遗著的收集整理。

首先,应该提及被研究者忽略的李觉斯。

李觉斯,字伯铎,晚号龙水老人,东莞人,天启五年(1625)进士。袁崇焕被害时,他职任刑科给事中,后官至刑部尚书;明亡,为遗民终老。李觉斯得余大成《剖肝录》、程本直《矶声疏》二编,作小引于首,其文题《剖肝录矶声小引》,录于(康熙)《东莞县志》卷一三《艺文四》。《矶声疏》本于“王亹系统”,故可判断李觉斯小引当作于康熙间。(康熙)《东莞县志》刊刻于康熙二十八年(1689),其中卷一二《袁崇焕传》引据《矶声疏》,又云“读余石衲《剖肝录》、程更生《矶声疏》”,当本自李觉斯所辑。李觉斯得以见到《剖肝录》《矶声疏》,正是由于明末清初袁崇焕奏疏及相关颂冤疏揭传入东莞并流行于当地。

其次,对袁崇焕遗著收集有重要贡献的当属蔡均。

蔡均,字平叔,号二酉,东莞白市人,诸生出身,与清初广东诗人屈大均为姻亲;他大致生活在顺治康熙年间,卒于康熙二十三年(1684)。康熙二十年(1681)左右,为表彰爱国乡贤先烈,蔡均辑录《东莞诗集》,搜集自宋代以来东莞人所咏诗歌,其中就录有袁崇焕《率性堂诗集》。据雷梦辰《清代各省禁书汇考》称:“《东莞诗集》,刊本,明蔡均辑。不全。内有《东事诗》《塞外曲》《袁崇焕》等篇,语多触碍。”可见,《东莞诗集》在清代被列入禁书而遭焚毁,故原本今已不可见。蔡均《序》云:“然公(指袁崇焕)之诗文奏疏不下数十卷,奈兵燹之余,遗失殆尽,几使忠血泯灭于荒烟蔓草中。余所辑遗篇及年时手迹,留在人间者虽不多见。”遗失之故,据《东莞诗录》引《东莞诗集》载:“所遗诗文奏疏数十卷,久存东莞。数年前,其嗣人圣恩自粤西来取去。今圣恩已死,忠臣心血,随落瘴烟。”《东莞诗集》成书于康熙二十年左右,所谓“数年前”当指康熙十几年。由此可见,明末清初袁崇焕的诗文奏疏一直保存在东莞,可是到康熙十几年的时候居处广西的袁氏后人袁圣恩来到东莞,将数十卷的诗文奏疏带往广西,在袁圣恩死后,袁崇焕遗著遂下落不明。蔡均辑《东莞诗集》时,乃致力于收集袁崇焕遗著,他的资料来源应该是姻亲屈大均所传的“王亹系统”。蔡均整理的成果一是《率性堂诗集》,凡诗十题十一首,为袁崇焕早年手迹;另外便是袁崇焕遗文,(康熙)《东莞县志》卷一三艺文部分录有题袁崇焕撰《元素遗稿》一书,应当为蔡均所辑。(康熙)《东莞县志》中收录了袁崇焕诗六首,并有《乞守制疏》一文,当出于《元素遗稿》。

不难看出,到了康熙间,东莞保存的相对完整的数十卷袁崇焕诗文奏疏,由于人为的因素,被转移到了广西;其后,东莞所存袁崇焕遗著已经较少,经过蔡均收集,只有选录的《率性堂诗集》以及《元素遗稿》一书。自此,袁崇焕遗著的流传遂分为粤西和粤东两个系统。

三

康熙以后,袁崇焕遗著的粤东传播系统与清廷对袁崇焕的表彰纪念很有关系。

乾隆四十七年(1782)十二月,清高宗传谕表彰袁崇焕,并敕令地方督抚寻访袁崇焕后裔。嘉庆元年(1795)十月,翰林院检讨梁朝锡等莞籍官绅呈文请将袁崇焕从祀乡贤祠。广东巡抚陈大文即会同广东学政恭泰疏请让袁崇焕“入祀乡贤,以励风化”。嘉庆三年九月,礼部查案具题候命,得旨“依议”。至此,袁崇焕正式入祀乡贤祠。随着粤东地方纪念袁崇焕活动的活跃,有人继续收集整理袁崇焕遗著。这涉及到《袁督师事迹》一书。

《袁督师事迹》共有三个版本,最常见的是岭南遗书本。《岭南遗书》为咸丰时广东南海人伍崇曜所辑刊,其中第5集收有《袁督师事迹》,《丛书集成初编》第3442册、《中国野史集成续编》第21册曾据此影印。岭南遗书本《袁督师事迹》为道光三十年(1850)伍崇曜据所见刻本而刊,收录《明史》本传、钱嘉征《白冤疏》、程本直《矶声纪》、《漩声纪》、余大成《剖肝录》、袁崇焕疏文、《率性堂诗集》和嘉庆间请从祀乡贤祠的呈词和奏稿。书中凡“宁”字仍作“寧”,未改为“寕”,并不避清宣宗名讳,可见所据刻本当成书于嘉庆间。

《袁督师事迹》最早的版本是单行抄本,为岭南遗书本所由来。相比之下,岭南遗书本少了李觉斯小引、蔡均《序》、附录《袁督师行状》,遗文少了《谕虎墩兔憨》《谕虎墩兔喇嘛》《谕建州王子》《谕西建》《谕古什喇嘛》《与四勃极烈书》《代李喇嘛致四勃极烈书》《出师告诸神文》《齐人有一妻一妾章会墨》九篇,然而多了钱嘉征《白冤疏》。据抄本《袁督师事迹》内容可见,辑者是在李觉斯、蔡均的基础上,又搜集了《明史》本传、《漩声纪》、嘉庆间请从祀乡贤祠的呈词和奏稿;蔡均《序》说袁崇焕有累累千言的备蓟诸疏,然而抄本只收天启年间的奏疏,可知辑书之时又有所散佚。此抄本流布不广,民国初陈伯陶修东莞县志尚访得之,不过今已不可见。

杨宝霖认为“据陈伯陶考证,《袁督师事迹》(指抄本)为蔡均所编”,此说不确。按陈伯陶只是说“遗文及诗似蔡[均]所搜辑”,并没有说抄本《袁督师事迹》是蔡均所辑。其实,抄本《袁督师事迹》既然收集了《明史》本传、嘉庆间请从祀乡贤祠的呈词和奏稿,那么必然成书于嘉庆以后,而不可能成书于康熙年间已经去世的蔡均之手。由于岭南遗书本《袁督师事迹》所据刻本成书于嘉庆间,那么早于岭南遗书本的抄本应该也是成书于嘉庆间。

广东省立中山图书馆藏有以往学界未知的线装刻本《袁督师事汇刻》一书。此书原为南州书楼藏书,《南州书楼所藏广东书目》题为《袁督师传》,称其为“袁氏家刻本”,不知何据。是书首录嘉庆间请从祀乡贤祠的呈词、奏稿,正文录袁督师列传、奏疏、诗文、《白冤疏》、《矶声纪》、《漩声纪》、《剖肝录》,内容与岭南遗书本同,不同的地方在于岭南遗书本将奏疏、遗诗、呈词、奏稿列于文末。按奏稿中有谓“除册结送部外,臣(指广东巡抚陈大文)谨会同广东学政恭泰合词具题,伏乞皇上睿鉴,敕部议覆施行,谨题请旨”,据此可推断《袁督师事汇刻》或许是嘉庆间东莞缙绅请将袁崇焕从祀乡贤祠时,附于呈词的汇辑袁崇焕生平事迹、诗文的小册,而后刊行于世。由于岭南遗书本《袁督师事迹》与《袁督师事汇刻》仅有篇次编排的差异,它们同出一源是肯定的,笔者怀疑《袁督师事汇刻》应即岭南遗书本《袁督师事迹》所据刻本。另外,抄本《袁督师事迹》所收遗著有多篇未见于《袁督师事汇刻》,这是由流传过程中的散佚所导致,所以抄本《袁督师事迹》的成书时间当早于《袁督师事汇刻》一书。

《袁督师事迹》是袁崇焕遗著流传过程中出现的一部非常重要的书籍。它不仅辑录了袁崇焕的遗著,还收集了相关的颂冤疏文、呈词奏稿,因而成为选辑袁崇焕遗著的来源。顺德人罗学鹏于嘉庆二十四年(1819)刊出的《广东文献三集》中收入《袁经略集》:首录《明史》本传;次为《袁经略文选》,有《乞终制疏》《重建三界庙疏文》;后为《袁经略诗》,有《归度庾岭》《南还别陈总戎》《边中送别诗》《山海关送季弟南还》(二首)、《偕诸将游海岛》。此《袁经略集》所收皆为《袁督师事迹》所有,可见当本于《袁督师事迹》。鉴于《袁经略集》出现在嘉庆后期,因此可以判断《袁督师事迹》的单行抄本、刻本皆当成书于嘉庆前中期。

《袁督师事迹》与蔡均所辑遗著、“王亹系统”“余大成系统”的遗著有何关系呢?王贵忱认为岭南遗书本《袁督师事迹》本自屈大均所藏,即“王亹系统”,这说法并不恰当。我们前面提到“王亹系统”包括袁崇焕督师期间疏稿及《矶声疏》《漩声纪》等颂冤文献,而《袁督师事迹》所收奏疏皆为天启年间所作,此外还有《率性堂诗集》以及袁崇焕遗文、信札等,很明显并不本于“王亹系统”。根据所收遗著情况分析,它应该建立在康熙间蔡均所辑袁崇焕遗著的基础之上,又收集了一些颂冤文献和呈词奏稿。“王亹系统”“余大成系统”对《袁督师事迹》的影响主要在于颂冤文献,至于袁崇焕遗文,《袁督师事迹》更多地受到蔡均辑稿的影响。

从李觉斯、蔡均的收集到《袁督师事迹》的出现,这是袁崇焕遗著在东莞民间流传的脉络。随着袁崇焕族裔定居广西平南,平南袁氏后人也致力于收集保存督师遗著。此即上述粤西系统。

姜纬堂在研究袁崇焕遗诗时提及遗诗有粤西和粤东两个系统25,其实袁崇焕遗著也存在粤西和粤东两个传播系统。我们前面提及,明末清初袁崇焕诗文奏疏原存东莞,康熙间被袁氏后人携回粤西。可见,粤西系统流传的袁崇焕遗著实是源于粤东系统所存者。此后,袁崇焕遗著一直由居处广西平南的袁氏后人所藏,不过并未整理。梁章钜《三管英灵集》曾言:“余尝读平南袁醴庭同年诗集,有《修明蓟辽督师家自如先生遗稿》句云:‘县志至今传两地,田园犹在不需争。’又《乐性堂稿》中有《登贤书后回东莞谒墓》诗云:‘少小离乡国,飘零二十年。’又《游雁洲》诗注云:‘予居平南,初应童子试,被人诘,今改籍藤县。’”

梁章钜于嘉庆七年(1802)中进士,道光十六年(1836)至道光二十一年官广西巡抚,《三管英灵集》即是在广西巡抚任上所辑。他所说的“平南袁醴庭”指平南袁氏后人袁珏。袁珏,字可宝,号醴庭,也是嘉庆七年中进士,故梁章钜称其为同年。所谓“《修明蓟辽督师家自如先生遗稿》”诗,收录于(道光)《平南县志》中,题《前明蓟辽督师袁元素先生》,为咏史七言律诗,凡十六首;由诗题可以判断,袁珏组诗是整理袁崇焕遗稿之后而作。所谓“乐性堂稿”,即梁章钜所言《乐性堂遗稿》,应该是经过袁珏整理的袁崇焕遗著。引文中提到的《登贤书后回东莞谒墓》、《游雁洲》两诗后来都被收入《三管英灵集·袁崇焕诗》当中,可见梁章钜所辑《三管英灵集·袁崇焕诗》实是来源于袁珏所整理的《乐性堂遗稿》,而袁珏整理的资料来源显然是平南袁氏后人所藏的袁崇焕遗稿。

袁珏《醴庭诗话》曾评价袁崇焕《黄河》一诗道:“先生一代伟人,吟咏乃其小事。而《黄河》诗中乃有‘清来自太平’之句,是兆本朝应运,文章之关气数如此。”又《前明蓟辽督师袁元素先生》以诗歌形式歌咏了袁崇焕的一生事迹,占有了许多史料及袁崇焕遗著。如开篇首句“少时贫贱叹飘零”即据《登贤书后回东莞谒墓》诗;“不堪缞墨作戎衣”明显受袁崇焕幕僚李云龙《啸楼后集·送袁元素中丞乞终制南还》诗影响;“三疏陈情未许归”是指袁崇焕父丧乞归时所上的《初乞终制疏》《再乞守制疏》《三乞给假疏》;诗歌注释引据了《问天赋》《剖肝录》《愚忠纪》,显然掌握了这些材料;诗歌叙述袁崇焕的事迹时参考了《袁督师行状》,与(民国)《东莞县志》转引《袁督师行状》处相比较,不难看出这一点。这种种的迹象表明袁珏整理《乐性堂遗稿》时尚见有《问天赋》《剖肝录》《愚忠纪》以及《袁督师行状》等重要文献。遗稿和这些相关文献是康熙间袁氏后人由东莞带回广西,而后世代相传,至嘉庆间方为袁珏整理成《乐性堂遗稿》。乐性堂是指袁崇焕的堂号,根据姜纬堂考证,袁崇焕堂号应作“率性堂”,可能由于“率”字近“乐(樂)”字,所以后人讹为乐性堂。袁珏对此并未辨别。

《乐性堂遗稿》虽然今已不存,但是可以断定它肯定不只是遗诗集,而应该包含袁崇焕奏疏、诗文以及相关文献。它是袁崇焕遗著在粤西流传的重要成果,惜今已不得见。所幸梁章钜根据《乐性堂遗稿》录出的《三管英灵集·袁崇焕诗》,保存了一些袁崇焕诗作,凡六十五题六十六首,粤西系统保存的袁崇焕诗作才能被后人利用。不过,应该注意的是,这些所谓袁崇焕诗作存在一些伪托之作,需要认真辨别。

总之,由于散佚的缘故,到了清末,袁崇焕遗著在民间传播的粤东、粤西两大系统只分别存有《袁督师事迹》和《三管英灵集·袁崇焕诗》。前者由于粤东文化发达,流布较广;后者由于原刊不多,且后来又未重刻,故颇难寻觅,其引人注意已是20世纪80年代之后。

四

清末民国间对袁崇焕遗著收集整理有重要贡献者为张伯桢父子。

张伯桢,字任材,号子干,又字沧海,别号篁溪,广东东莞人。张伯桢以搜集督师遗文为己任,穷搜博览,得督师奏疏、杂文、遗诗,汇为一卷,题曰《袁督师遗集》,后又补充搜辑和督师有关之文,录《明史》本传、梁启超《袁督师传》、《袁督师计斩毛文龙始末记》和钱嘉征、程本直、余大成辨冤诸疏、嘉庆间请从祀乡贤祠的呈词奏稿,附于《遗集》后为《附录》。后此书收于张伯桢所编《沧海丛书》第一辑中,凡《遗集》三卷,《附录》一卷。1932年又补刻一卷,收有关袁督师庙记文和袁崇焕与皇太极书。张伯桢所辑《袁督师遗集》主要依据岭南遗书本《袁督师事迹》,除了后来补刻所添入的袁崇焕与皇太极书,对袁崇焕遗著并没有新的发现。不过,由于《沧海丛书》多次刊刻,《袁督师遗集》的传布远较岭南遗书本《袁督师事迹》为广,因而客观上说它有利于保存和传播袁崇焕遗著。

民国间对袁崇焕遗著的收集整理起推动作用的当属明清官方档案的发掘整理。

清末民初,学界发现了保存在内阁大库房的一大批档案文献,其中主要为清代档案文献,少部分为明末兵部档案文献。差不多同时,学界在沈阳发现了清代盛京崇谟阁藏清入关前满文档案,系乾隆时用当时流行满文将入关前老满文档案改抄的重抄本。这些汉文、满文档案中有袁崇焕的遗著。其一是明末内阁所存袁崇焕巡抚、督师期间疏揭塘报的兵科发抄本(包括兵部题行稿在内),共有十六件,其中巡抚期间一件,督师期间十五件,后来刊载于《明清史料》(有十三件)和《中国明朝档案总汇》(有三件)中;此外还包括天启七年(1627)袁崇焕致皇太极的书信原件(残缺)一封,录于《明清史料》中。其二是清代盛京崇谟阁所保存的袁崇焕巡抚、督师期间与皇太极信件的满文译本,共有六封,其中巡抚期间有两封,督师期间有四封,当时收录于1929年金梁刊译的《满洲老档秘录》;八九十年代社科院、一史馆组织重译《满文老档》,也收录了这些信件。

在发现新史料的有利条件下,张伯桢之子张江裁开始了袁崇焕遗著的收集整理工作。1941年,张江裁就其网罗的督师遗文,辑为《袁督师遗稿》。较《袁督师遗集》一书凡增奏疏三篇即《崇祯二年五月蓟辽督师题本》、《崇祯二年六月蓟辽督师题本》(同题二篇),议和书函五篇即《天启七年三月复汗书》《崇祯二年闰四月复议和书》《崇祯二年七月覆汗书》《崇祯二年七月再复汗书》《崇祯二年七月三复汗书》,诗一首《隐山》。是书所辑在遗诗上有所遗漏,并没有收录《三管英灵集》中的袁崇焕诗,而且由于渠道所限,并未收集《明实录》《清太宗实录》《朝鲜王朝实录》等重要史籍中的袁崇焕遗文。1941年,张江裁将《袁督师遗稿》汇入《袁督师遗稿遗事汇辑》付梓。书凡六卷,包罗之富、搜集之广为当时之最,有助于研究者利用袁崇焕遗著。

建国以后,《明实录》系列古籍的整理出版也对收集整理袁崇焕遗著起到推动作用。原先《明实录》系列有梁鸿志影印江苏国学图书馆藏抄本,不过校勘不精、流布不广,于是1962年台湾“中央研究院历史语言研究所”据明史馆红格抄本校勘出版了《明实录》系列丛书。其中的《明熹宗实录》和附录的《明熹宗七年都察院实录》、《崇祯长编》包含有天启、崇祯间袁崇焕多数奏疏的节本。原本学界利用清代实录多只能用蒋良骐、王先谦分别据实录转抄的《东华录》,1986—1987年中华书局与一史馆、北京大学图书馆合作,以一史馆藏本和崇谟阁藏本为底本,影印出版了《清实录》系列。其中,《清太宗实录》收录了天聪元年(即天启七年,1627)三月袁崇焕致皇太极的两封书信,系根据《满文老档》润色删改而成。此外,《三朝辽事实录》《两朝从信录》《今史》等书中也收录了袁崇焕的一些奏疏、诗作,因此开始引起研究者的注意。

80年代以来,随着袁崇焕研究的深入发展与明清古籍文献的整理出版,有学者从事袁崇焕遗著收集整理工作。其代表者为阎崇年、余三乐、杨宝霖。

阎崇年、余三乐在前人的基础上,广泛收集相关史料,成《袁崇焕资料集录》一书,于1984年由广西民族出版社出版。该资料集共分十集,分别是官书、私人撰述、《袁督师事迹》、明清档案、金石、方志、家谱、后人颂悼诗赋、程本直余大成等人的相关材料、《三管英灵集·袁崇焕诗》,又以补遗、附录为殿。该书资料收集全面广泛,既有袁崇焕的遗文遗诗,又有许多相关史料,因而给研究者带来很大便利。

杨宝霖用十余年时间搜罗袁崇焕诗文,从《明实录》《明熹宗七年都察院实录》《两朝从信录》《三朝辽事实录》《崇祯长编》《明清史料》《今史》《满文老档》等三十余种书中辑出袁崇焕的奏疏、题本、揭帖、塘报、告示、书信等127篇,于1994年整理成《袁崇焕集》,其篇幅较《袁督师遗稿遗事汇辑》内容增加十倍有余。二十年后,该书于2014年由上海古籍出版社出版。是书凡五卷,收录袁崇焕诗文奏疏,附录收录袁崇焕传记、时人赠答之作、后人悼念之章、有关袁崇焕遗著的序引、伪托存疑诗文。

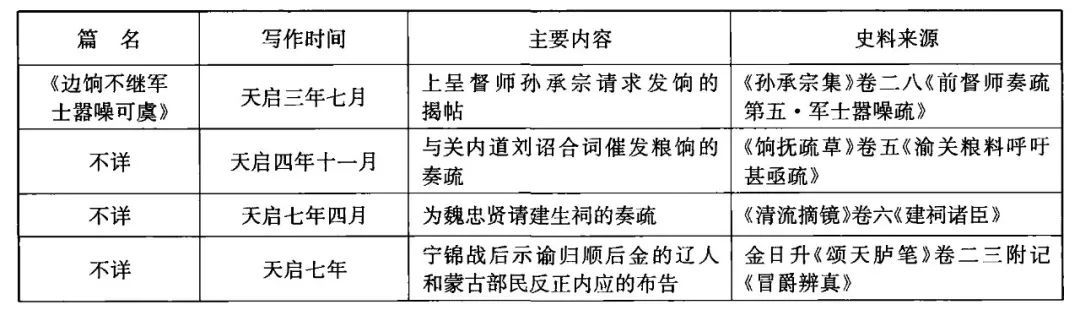

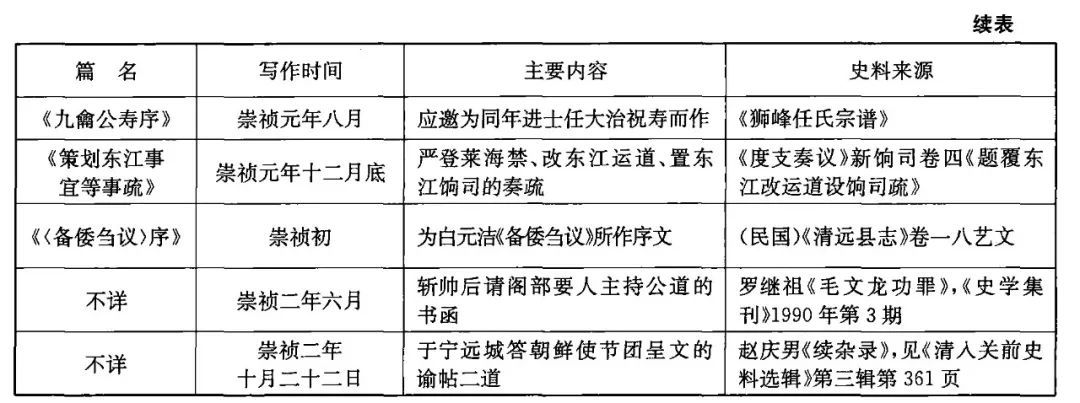

阎崇年、杨宝霖对袁崇焕遗著的收集整理是在上世纪80年代的史料条件下进行的,袁崇焕的主要遗著基本收录其中。90年代以来,在古籍大量影印出版和电子化的研究条件下,许多八九十年代所难见或未见的史籍现在基本都可以利用到。在这样的情况下,袁崇焕遗文又有所发现。笔者在研究袁崇焕的过程中,广泛收集袁崇焕遗文,发现了一些为《袁崇焕集》所未收者,谨以写作时间为序列为表,或许可补《袁崇焕集》之阙漏。

表1《袁崇焕集》所未收的袁崇焕遗文

以上这九件袁崇焕遗文只是笔者在翻阅史籍的过程中所发现,其中奏疏三件,序文两件,揭帖、布告、书函各一件,谕帖二道。当然,袁崇焕的遗文肯定还有笔者所未见者,这就有待日后新史料的发现了。

五

对以上袁崇焕遗著流传的过程加以分析,不难得出以下结论:

首先,袁崇焕遗著的流传过程大致可以分为明末清初、康熙间、嘉庆道光间、民国间、建国后五个阶段。在第一个阶段,袁崇焕遗著及相关颂冤文献由与袁崇焕关系密切的人传入东莞;在第二个阶段,东莞保存的遗著及相关文献经袁氏后人之手传入广西,以蔡均为代表的东莞士人从事辑遗活动,出现了一些成果;在第三个阶段,袁崇焕遗著分粤东和粤西两大民间传播系统流传,前者主要成果为《袁督师事迹》,后者主要成果为《乐性堂遗稿》;在第四个阶段,明清官方满汉文档案的发掘整理使得袁崇焕遗著又多有发现,其中主要为袁崇焕督师期间的疏揭塘报和与后金汗皇太极往来的信件;在第五个阶段,随着《明实录》《清实录》《两朝从信录》《三朝辽事实录》《今史》等古籍的影印出版,研究者又发现了一些袁崇焕天启间、崇祯间的疏牍,并在以往辑稿的基础上加以系统整理,故所录袁崇焕遗著要远远多于前人。

其次,三百多年来,袁崇焕遗著散失严重,许多作品今天已不可见。如“余大成系统”的袁崇焕督师期间奏疏的职方司副本、“王亹系统”的余大成救袁崇焕的奏疏皆早已不存;袁崇焕保存在东莞的诗文奏疏被袁氏后人携归广西,后来虽经袁珏整理成《乐性堂遗稿》,但是由于其书不传于世,许多诗文奏稿因之不存,只有部分遗诗赖《三管英灵集》得以传世;蔡均所辑《率性堂诗集》得以流传,《元素遗稿》雍正间尚存,可是到了道光年间已不存于世;《袁督师事迹》的刊刻,为后人辑遗之所本,且促进了袁崇焕遗著的流传,可惜的是旧抄本《袁督师事迹》民国之后也已不传,仅见于其中的几篇遗文随之湮灭人间。

再次,袁崇焕遗著的散佚和民间典籍传播系统保护不善、缺乏梓刻有关。像《元素遗稿》、《乐性堂遗稿》、抄本《袁督师事迹》都保存着许多为今天所不能见的袁崇焕遗著,可是由于缺乏刊刻,抄誊亦寡,致流传过程中容易散失。如抄本《袁督师事迹》是民国初陈伯陶修县志时在东莞民间采访所得,陈伯陶在《明季东莞五忠传·袁崇焕传》中频繁引据其中的袁崇焕遗著;可是,在陈伯陶故后,其生前藏书散逸于香港,今香港公私所藏及广东中山省图书馆所藏有一些原是陈伯陶藏书,不过如今抄本《袁督师事迹》已经踪迹杳然。复次,袁崇焕遗著得以传世和后人的收集整理密切相关。从明末清初的余大成、王亹到康熙间的李觉斯、蔡均,从嘉庆道光间的袁珏、梁章钜到民国时的张伯桢父子,再到当代阎崇年、余三乐、杨宝霖等人,他们都为保存、传播袁崇焕遗著有重要的贡献。他们辑遗的主要目的在于表彰忠烈。如余大成是袁崇焕好友,王亹是袁崇焕幕僚,他们将袁崇焕遗著传入广东本意就是为了剖白袁崇焕之冤抑。王亹将袁崇焕疏稿及相关颂冤疏揭交给屈大均,其意在于希望屈大均“采入大司马(指袁崇焕)列传,使后世获知其忠”。蔡均在《序》中高度评价袁崇焕的功勋,又说读袁崇焕诗正如见袁崇焕其人:“及读其诗,虽存十一于千百,然孤忠自矢,洋溢笔端。故观公(指袁崇焕)之诗,而公之心可共白于天下;想公之志,徒令人遗恨千古,则公之为人忠贞节烈,虽死犹生矣。”蔡均所收集诗作虽不多见,“然本于心,发于志,成于诗,与三百篇诗人贞、淫、邪、正并垂不朽。余(指蔡均)窃幸正气存此一线,则公(指袁崇焕)之一片孤忠不与杞宋共叹无征,其在斯乎!其在斯乎!”也就是说,袁崇焕的“忠贞节烈”充分地流露在他的诗作中,蔡均收辑遗诗是为了让后人藉以了解袁崇焕的“一片孤忠”。

最后,袁崇焕遗著得以保存还得益于新史料的发现。

原先袁崇焕遗著的流传主要依赖于民间传播系统,其承载体主要是收辑者和藏书家,在没有多次梓刻的情况下,书籍容易佚缺。至民国初,民间传播系统所存者只有《袁督师事迹》和《三管英灵集·袁崇焕诗》。值得庆幸的是,随着民国间内阁大库档案、盛京崇谟阁满文档案的发现整理,以及《明实录》《清实录》等重要史籍的校勘出版,这些官方文献中所保存的袁崇焕遗著开始为人所知。官方传播系统在政局稳定的情况下其优点在于保存良善,不会由于个人原因而导致流失,不过其缺点在于保存秘密,不易为一般人所获取。正是由于官方文献新史料的发现,袁崇焕的许多遗著才得以传世。上世纪90年代以来,袁崇焕遗文的发现还得益于大量明清古籍文献的整理出版和数字化检索系统的研究手段。在此有利条件下,一些个人文集、私史稗乘、地方志乘、域外文献中保存的袁崇焕遗著渐为人们所知。

当然,不可不提的一个问题是我们今天所见的袁崇焕遗著也存在一些伪托之作。袁崇焕的疏揭塘报以及书启,或本于官方档案文献,或据自域内域外官修实录史书,或源于成书于明末清初的私人文献,或有金石谱牒实物文献资料相佐证,其可靠性、真实性毋庸置疑。袁崇焕遗著可能的伪作主要在于遗文和遗诗。遗文伪托者经前人证明的有《安定郡梁氏七世柱石公家谱序》、未央宫瓦砚铭、铜雀台瓦砚铭、壬申手书条幅、金梁旧藏手书七字联等等。至于遗诗的伪作,姜纬堂、杨宝霖、阎崇年指出了一些,他们质疑的理由多很充分,因此不管是《率性堂诗集》还是《三管英灵集·袁崇焕诗》,其中肯定存在伪托之作,我们利用时应小心谨慎。不过,笔者认为,鉴于《率性堂诗集》《三管英灵集》皆来源于袁崇焕遗稿,其中绝大多数诗歌应该是袁崇焕之作,在没有充分证据之前,也不可遽断为伪。关于袁崇焕遗著中伪作的具体考辨问题,非本文所能容纳,只能留待他日再作研究。

文献来源

★

《中国典籍与文化》,2017年第1期,第26-35页。文中注释及参考文献从略。

作者简介

王荣湟,男,1988年生,福建晋江人。先后就读于中南财经政法大学、南开大学历史学院,获经济学学士、历史学硕士、中国史博士学位。曾任教于郑州大学历史学院。现为暨南大学文学院副教授。著有《袁崇焕全传》《袁崇焕与晚明社会》,发表论文二十余篇。近年来主要研究明清战争史、中国佛教制度、明清禅宗史。

编辑 :张航

审校:杨宏真