“新型婚姻”正在流行:既没有婆媳矛盾,又不和伴侣吵架

果真是时代变了。

这段时间总在网上刷到各种“新型婚姻”的帖子。

各个都超出想象。

以前的亲密关系,大多遵循固定的发展顺序:

恋爱—结婚—同居—生子。

现在则成了“随机组合”:

只同居,不结婚;只结婚,不恋爱;先同居生子,再结婚领证。

等等。

五花八门的模式,看似是当下的观念更前卫、更自由了。

但大家都更幸福了吗?

真不好说。

你们听说过有人用Excel表找对象的吗?

最近就看到一个相关故事。

小邓已经30岁了,父母催婚催的很紧。

迫于压力,她开始相亲。

然而生活繁忙,没时间和精力反复试错。

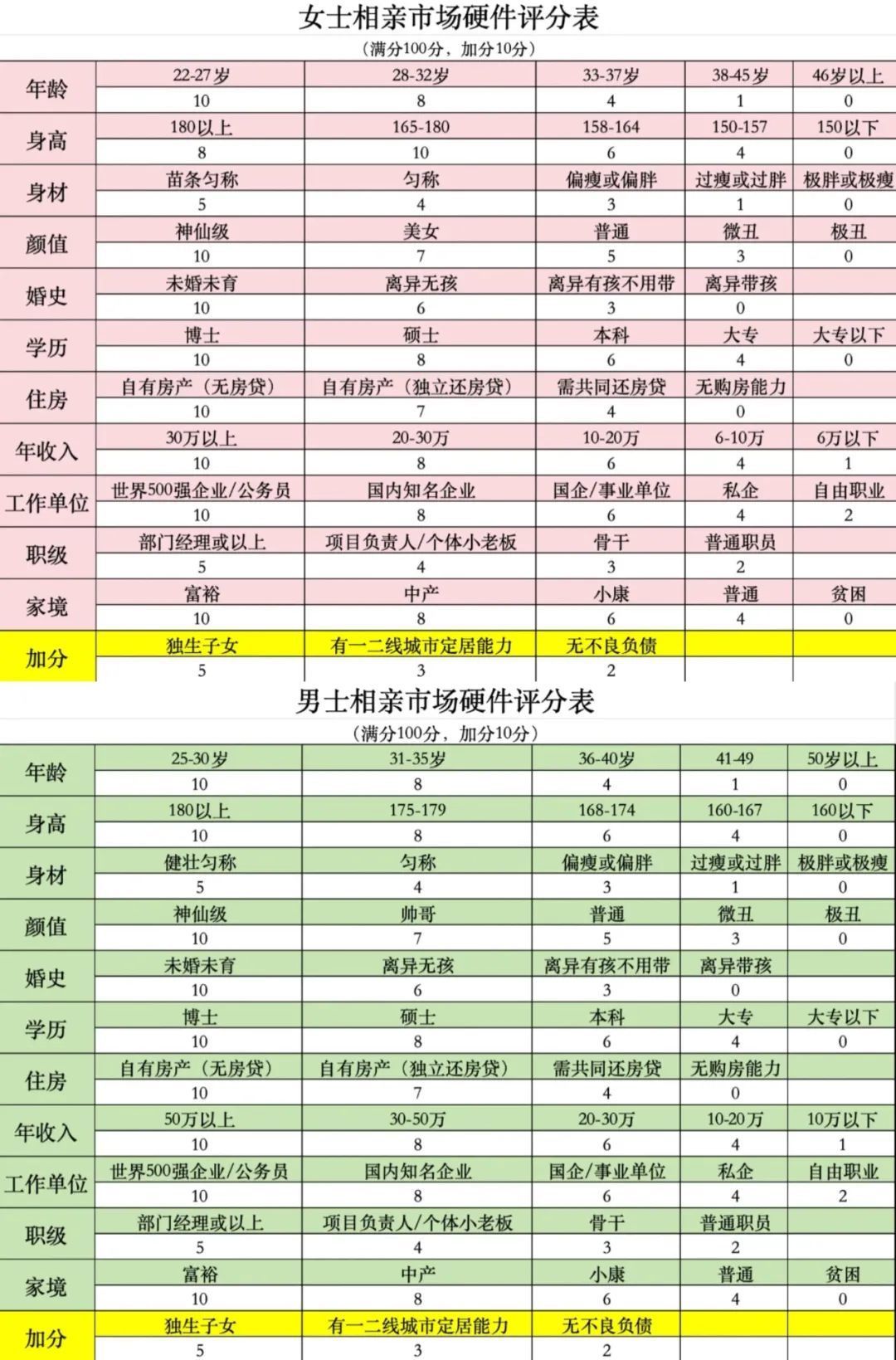

于是为了“高效寻夫”,她建了一张excel表格,分成了“年龄、家世、职业薪资、婚史、身高体重”等一条条类目。

然后,每见一位男嘉宾,就会按照类目,一条条给对方打分。

分数越高的人,她才愿意和对方更进一步地相处。

就像前段时间,她同时接触了3位相亲对象:

男1号,本地郊区人,本科学历,有房有车,但年收入不到10w;

男2号,本地农村人,收入还行,但家世不行,聊天也不够积极;

男3号,本地市区人,收入、家世都不错,但无共同话题。

综合对比之下,她勉强选择和男1号继续接触。

但对方安于现状的性格,让小邓看不到未来的希望。

“总不能永远都是我赚得更多吧?”

因此最后,她把3位男嘉宾的微信都删了。

相亲进度归零。

其实不止是小邓,当下有不少人都在用Excel筛选未来的结婚伴侣。

一是因为如今生活节奏快、压力大,很难像以前那样,和一个人慢慢相识相知相爱,再思考要不要走进婚姻。

而且万一失败,将赔上好几年的青春。

风险太大。

二是因为,他们清晰地区分了恋爱与婚姻的差别:

恋爱,是荷尔蒙的心动,快乐至上;

但婚姻,物质条件是刚需,喜欢只是锦上添花。

所以啊,用Excel筛选再合适不过了:

列出对方的硬性条件,再根据自己的需求进行匹配、打分,和更适配的人相处。

能最大化提升成功几率。

“初见,筛选硬性指标,合适才交往。

3个月内筛选软性指标,像人品、性格、三观、未来规划、育儿理念等。

不合适,就马上分手。

反正3个月内,两个人也没啥感情基础。”

然而高效是有了,但别忘了:

当我们把别人当成明码标价的商品时,我们也可能是别人眼中的商品。

是一个个功能的集合体。

而不是一个完整的、有血有肉、有好有坏的人。

小邓之前在和男嘉宾见面时,对方曾表示对她很满意。

原因在于:

小邓是小学老师,工作稳定,擅长教育。

未来如果结婚,能有更多时间照顾和教育孩子。

“他并不在乎我是谁,只在意我工具人的属性。”

最终,两人相亲失败。

人性总是趋利避害的。

为了降低择偶风险和投入成本,对别人的明码标价,很多人都能说的心安理得。

可一旦发现别人也对自己行相同之事,则心里一梗,感觉“不被尊重”。

可想而知。

“只结婚,不相爱”的亲密关系,很难如想象中进行的那么有效率。

和前文所说的故事相反,还有一批人选择了“只同居,不领证”的相处模式。

他们大多是已经相爱多年的恋人,且同居了一段时间。

经济独立,感情稳定,生活习惯也磨合的差不多了。

堪比“事实婚姻”。

但他们并没有领证的打算。

网友大力就是其中的一员。

她和男友已经相恋9年,同居6年了。

曾经历过异地和异国恋的考验,吵过的架也多到数不清。

但经过长期的相处和磨合后,反而让他们如今的感情稳定且甜蜜。

金钱上,大力和男友经济独立,在承担家庭支出时分工明确:

大力负责日常物资的采买,男友负责水电物业费和约会费用。

两人还会定期往共同账户里存钱,作为每年的旅游基金。

剩下的钱,都是各管各的。

生活上,他们每周都会开一次家庭会议,针对两人生活中的矛盾,面对面地商讨一个解决方案。

只讨论事实,不抱怨指责,尽量不使用否定句。

力求让双方都满意。

不难发现,这对情侣基本已经具备了结婚的“先决条件”:

有爱,有钱,有成熟。

但他们依旧选择维持原状。

“如果结婚是为了有人陪伴,那现在已经挺好的了。

如果结婚是为了得一份保障。

但婚姻主要保护的,是为家庭付出更多,经济上更弱势的人。

而我们经济独立,不领证才是对个人财产的最好保障。

除此之外,婚姻又会带来很多‘不得不承担’的责任与压力:

被催育;

婆媳矛盾;

每年过年回谁家;

和对方家亲戚间的人情往来。

等等。

这些琐碎又源源不断的责任,必然会磨损两人的感情,增加生活矛盾。

但如果不结婚,我们要面对的压力只有‘催婚’这一条。

既然如此,为什么不让两人的感情保持纯粹呢?

我更相信长久的亲密关系,不依赖于婚姻或法律,而是建立在深厚的感情基础上。”

此外,在“只同居不结婚”群体中,女性的意愿往往比男性更强。

因为越来越多的女性都希望能主导自己的人生。

而非为了丈夫和家庭,自我牺牲。

可一旦进入婚姻,“母亲”“妻子”的身份,会让很多外界声音变得更理直气壮。

“妻子就该生孩子、照顾孩子、打理家务、伺候婆家,同时还要能赚钱......”

这些压力,不是靠个人反抗就有用的。

还有一个更残酷的事实。

职场普遍存在对于“已婚未育”女性的隐形歧视。

不论是否有生孩子的打算。

一旦在法律上是“已婚”,求职时就很容易被单位认定有“备孕”的可能,进而处处限制女性的职业上升。

所以啊。

“只同居,不结婚”的亲密关系,一方面是当下恋人们观念自由的产物。

同时也是基于环境压力下,被迫发展出的自保模式。

相比于前两种亲密关系,还有一种模式更为“离经叛道”:

只暧昧,但不确定关系。

又被称为“情境关系”。

特指两个成年人共同搭建一种“恋爱式情境”。

他们可以做一切恋人间会做的事,约会、谈心、旅行、发生关系等等。

但不确定恋爱关系。

关系可能随时开始或终止。

两人无需了解对方的过往经历或真实性格、想法,也不必完全忠诚。

只要相处的当下,他们共同创造了一份美好回忆即可。

像《好东西》中的小叶和小胡医生,或者《新闻女王》中的文慧心与潘志傲都属于这种关系。

一言以蔽之:

“情境关系”中的两人倾向于只享受恋爱中浪漫的部分,规避掉承诺、约束、三观相契、习惯磨合等现实部分。

选择“情境关系”的原因,因人而异。

有些人可能是恐惧真正的亲密关系,害怕暴露真实的自己会受伤,又或者建立关系后可能面临的一连串现实问题;

还有些人则是重视工作远多于爱情,不愿为了一段未来不明的感情,放弃自己辛苦拼搏的工作结果。

像小江就属于后一种情况。

她在一次讲座后认识了一个男孩子。

两人聊的十分投缘,之后的每次见面都会聊到地铁的末班车时间。

但此时小江刚拿到一份理想offer。

下个月,她就要去别的城市了。

在走之前,小江最后一次见了那个男生。

两人在城市街头漫无目的地走着、聊着,从夜晚走到了凌晨破晓。

最终,这段浪漫缘分在一个吻中结束。

后来,小江去了另一座城市,两人只保持了朋友间的偶尔问候。

“成年人的世界,没有什么比工作更重要。”

“过去这些年,我把所有精力都用在争取一份理想工作上了。

已经很久没谈过恋爱,更不可能在拿到offer后为一段关系放弃。”

“虽然当下我们的相处很愉快,但如果要在一起,很多现实问题无法逃避:

至少两三年内都只能是异地恋;

认识的时间太短,不够了解彼此,并不知道适不适合在一起;

刚开始适应新工作环境的我,迷茫焦虑,和那个与他相处时的我不是同一个人。

他能接受吗?

所以,不如就让缘分留在它最美的时刻吧。”

不难发现,处于“情境关系”中的人大都对“传统爱情”祛魅了。

爱,不再是必需品。

可以更碎片、粗浅、功利、速食,但胜在方便,浪漫,少受伤。

但别忘了:

人永远有渴望被爱的核心需求。

联结、理解、接纳、安全感,是唯在长期经营的深度关系中才会有的东西。

如果说“情境关系”就像垃圾食品,咬一口就能马上快乐,但快乐转瞬即逝。

那么“传统亲密关系”则像营养膳食,未必好入口,见效慢,但吃的越久身体越舒坦。

只能说老天爷真的很公平。

有选择,必有遗憾。

看完这么多新型亲密关系,十点君突然想起以前常在网上看到的一类帖子:

“那些口口声声说自己是不婚主义的人,中年之后的某一天突然就结婚了。”

我想,我们不必急着指摘这些新型关系的对错。

因为人的想法是会随着时间不断变化的。

此刻的潮流不代表永远的“正确”。

人年轻时,可能更向往没有责任束缚的自由。

但在外漂泊久了,又突然羡慕生病时有人陪,回家后有热饭菜的安稳。

不结婚很自由,可一旦遇到生活的考验,能否继续下去就全凭良心;

结婚后多牵绊,多束缚,可两个人手紧握着一起向前的经历,才换来了千金难求的信任与安全感。

生活没有标准答案。

所有亲密关系终归都是:

如人饮水,冷暖自知。

所以啊,做当下自己最舒服的选择。

一旦选择了,就努力把这个选择变成正确的。

别左顾右盼。