邬银兰:哥伦布与《马可·波罗游记》

本文作者邬银兰副教授

摘要

西班牙塞维利亚哥伦布图书馆中,保存着一本哥伦布写过批注的《马可·波罗游记》。新的研究表明,哥伦布是在1497年之后才获得这本《马可·波罗游记》的,因此,这本《马可·波罗游记》与哥伦布1492年发现美洲无关。在1492年首航美洲之前,哥伦布只是通过其他著作以及地图等资料,间接地了解到《马可·波罗游记》中的一些内容。虽然哥伦布在发现美洲之前没有直接阅读过《马可·波罗游记》原书,但他知道《马可·波罗游记》中讲到过的“刺桐”“行在”“契丹”“日本国”等东亚地名,并于1492年10月12日到达美洲后,不断地寻找这些地方。这一事实不仅反映了《马可·波罗游记》对哥伦布的间接影响,而且还说明,东亚元素是引发欧洲人进行地理大发现的一个重要力量。

关键词

哥伦布;《马可·波罗游记》;托斯卡内里;刺桐;行在;美洲

马可·波罗(Marco Polo,1254-1324)和哥伦布(Christopher Columbus,1452 -1506)是世界历史上有着重要地位的两个意大利人。马可·波罗不仅到过中国,而且,还通过他的游记为中世纪欧洲人“提供了关于东方的最广泛、最权威的报道”。哥伦布则于1492年首次到达美洲,从而揭开了世界历史的崭新篇章。哥伦布本人不仅拥有一本《马可·波罗游记》,而且还在上面写下了大量的注文。长期以来,国内外学者普遍认为,这本《马可·波罗游记》对于哥伦布形成海外探险设想产生了深刻影响。但新的研究表明,哥伦布是在1492年之后阅读这本《马可·波罗游记》的,因此,它与哥伦布首航美洲并无直接关系。哥伦布与《马可·波罗游记》之间的关系,实际上比原先所知的更为复杂。

Donald F. Lach著Asia in the Making of Europe

马可·波罗是威尼斯人。1275年,他沿陆上丝绸之路进入元朝统治下的中国,先后到过大都(北京)、扬州、杭州等地,直到1291年才从泉州启程,通过海上丝绸之路西返,途经波斯,于1295年回到意大利。1296年,马可·波罗参加了威尼斯与热亚那之间的战争,结果被热亚那人俘获。在狱中,马可·波罗向一位名叫鲁思梯切洛(Rustichello da Pisa,约1272-1300)的作家讲述了自己在东方的见闻。鲁思梯切洛则把马可·波罗的口述内容用意大利北部流行的法语——威尼斯混合语(Franco-Venetian)记载下来,并将其整理成书,这就是我们一般所说的《马可·波罗游记》(The Travels of Marco Polo)。

《马可·波罗游记》问世后,被广为传抄。目前已经发现的1530年之前的抄本共有135种之多,包括10多种文字,书名也不尽相同。在这些抄本中,有一种拉丁文译本,是14世纪初由一个名叫皮皮诺(Francesco Pipino,约1270-1330)的多明我会神父根据意大利文翻译过来的,题为《威尼斯人马可·波罗游记》(Iter Marci Pauli Veneti)。1483年至1484年之际,荷兰出版商刘格赫(Gheraert Leeu,约1445-1492)在豪达(Gouda)将皮皮诺的拉丁文译本印刷出版,取名为《东方风土记》(De consuetudinibus et condicionibus Orientalium regionum)。在西班牙塞维利亚哥伦布图书馆(Biblioteca Colombina)中,至今还保存着一本哥伦布批注过的《东方风土记》。为了便于表述,下面将这本书称为“哥伦布藏本”。这个藏本上的批注,又被称为“边注”或“旁注”,是用语法不太规范的拉丁文书写的,少数写在页面内侧(装订线一侧)的空白处上,大多数写在外侧的空白处上。有些注文旁边,还画有十字符号。

Lotte Hellinga著Texts in Transit: Manuscript to Proof and Print in the Fifteenth Century

我国学者张至善(1926—2007)曾经写道:“本文作者获得了该书的复制件,得一览这些边注的全貌,从这些边注可以看出哥伦布是用心读过这本书的,边注共计264处,共475行”,通过阅读这些边注,“总的印象是:他最关心的是地理位置和各地物产,特别是香料、药材和珠宝”,这些边注反映了“哥伦布远航前对中国的了解”。美国学者莫里森(Samuel E. Morison,1887-1976)把哥伦布阅读这部《马可·波罗游记》的时间定在“1485年—1490年间”,并且说:就“哥伦布的地理观念”而言,“马可·波罗对他的贡献比任何其他作家都大”。我国学者普遍认为,哥伦布正是通过广泛阅读包括《马可·波罗游记》在内的著作,“逐渐形成了自己的宇宙志和地理观念”,进而制定出向西横渡大西洋进行探险的计划。目前通行的大学教科书写道:哥伦布“读过《马可·波罗游记》,相信地圆学说,醉心于远航探险活动”。有学者甚至将这部《马可·波罗游记》列为哥伦布的“床头读物”之一,更有学者认为:“《马可·波罗游记》最大的功绩,在于它是诱起哥伦布发见美洲之一个副因。”但历史事实并非如此简单。

齐涛主编《世界通史教程(近代卷)》

1888年至1891年,塞维利亚哥伦布图书馆负责人西蒙(Simón de la Rosa y López,1846-1915)首次对该馆所藏哥伦布的笔迹进行了系统的研究。他指出,“哥伦布藏本”上的有些边注其实并不是出自哥伦布之手,而是其他人写上去的。与此同时,意大利学者德罗里斯(Cesare De Lollis,1863-1928)对“哥伦布藏本”等文献上的笔迹进行了系统的分类。根据他的研究,这些笔迹可以分成三种基本类型,其中的α型是“一眼就能辨认出来的哥伦布手迹”,其他两种较难辨认。德罗里斯还在他主编的《哥伦布全集:哥伦布手稿》(Autografi di Cristoforo Colombo)中,把“哥伦布藏本”上的边注全部辑录出来,共366条(而不是张至善所说的264条),并将其进行编号。至今为止,德罗里斯确定的编号,依然被学者们广泛采用。

1982年,为了纪念哥伦布首航美洲500周年,欧美陆续出版了许多重要著作。其中最为重要的是,整部“哥伦布藏本”于1986年在西班牙被影印出版。同年,西班牙学者杰尔(Juan Gil)还将“哥伦布藏本”原文及哥伦布所写注文译成西班牙文出版。杰尔为这个译本所写的导论及注释,为相关学术研究的推进打下了坚实的基础。此外,1985年,意大利学者杰奥瓦尼(Luigi Giovannini)也将“哥伦布藏本”原文及哥伦布的批注译成意大利文出版。

Juan Gil编译El libro de Marco Polo: ejemplar anotado por Cristóbal Colón y que se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla

20世纪,欧美学者围绕着哥伦布批注的真伪问题进行了越来越深入的研究。德国学者斯特雷奇(Fritz Streicher)主要依据古文书学(Paleography)研究方法,通过分析哥伦布笔迹的特征,认为“哥伦布藏本”上的一些注文,是哥伦布的好友高里奇(Gaspar Gorricio)修士在1492年之后写上去的。斯特雷奇甚至说,“哥伦布藏本”上的366条边注,大概只有一半是他写的,另一半是其他人写上去的。斯特雷奇的文章引起了很大的争议,受到了一些学者的批评。现在,“即使是那些‘怀疑派’学者也认为,大部分边注应当出自哥伦布之手”。根据杰尔的研究,在“哥伦布藏本”的边注中,有242条是哥伦布书写的,38条是哥伦布的次子斐迪南(Ferdinand Columbus,1488-1539)写上去的,还有86条边注的作者无法确定。

莫里森曾这样写道:“一些自封的笔迹识别专家对于哪个旁注是克里斯托弗注的,哪个是他弟弟注的,进行了许多争论。但这实在无关紧要,因为他们两弟兄是为了共同理想、为了共同计划而工作在一起的。”不过,如果这些注文是哥伦布或其弟弟在1492年之后写上去的,那就绝非“无关紧要”了,因为它涉及一个极为重要的问题:哥伦布1492年具有划时代意义的首次美洲之行,是否直接受到了《马可·波罗游记》的影响?或者说,《马可·波罗游记》到底是不是“诱起哥伦布发见美洲之一个副因”?有学者在评价斯特雷奇的观点时提醒说:“根据笔迹,其实难以可靠地得出任何严谨的结论:大家都知道,笔迹专家在法庭上常常难以达成一致的结论。”特别是,“哥伦布藏本”上的边注,是哥伦布在不同的时间、不同的背景下随手写上去的,况且,同一个人的笔迹常会发生变化。此外,这些边注都很短,少者一个单词,多者也不会超过十个单词,其中有些还是缩写体,显示不出字体特征。因此,仅仅依靠笔迹分析,根本无法确定这些边注的书写时间。这样,学者们转而探讨这些注文的具体内容,希望从中找到了一些答案。

塞·埃·莫里森著《哥伦布传》

一、“哥伦布藏本”及几条关键注文

在“哥伦布藏本”的366条边注中,绝大多数看不出书写的时间。有几条注文,虽然可能包含着时间信息,但并不能成为完全可靠的依据。例如,“哥伦布藏本”在讲述马六甲海峡东侧的宾坦(Pentayn)岛时说:“由于此处海水只有4步深,所以当帆船经过此处时,水手们都要把船舵升高。”哥伦布在这段文字右侧的空白处用拉丁文写下了如下注文:“hic est mare vaduosum”(“此处即浅海”)。有学者认为,哥伦布第二次航行美洲期间(1493年9月—1496年6月),在古巴沿海经过一处海水较浅的地方,并用西班牙语称其为mar de bajos,意为“浅海”。因此,“哥伦布藏本”上“此处即浅海”的拉丁文注文,应当是哥伦布第二次美洲之行返回后写上去的。这个观点,其实很难成立,因为拉丁文vaduosum和西班牙文bajos虽然都意为“浅”,但没有任何证据表明哥伦布的这条拉丁文边注,来自他对古巴沿海的西班牙语称呼。拉丁文“浅海”(mare vaduosum)只是一个宽泛地表示海水深度的普通词汇,而不是具有特定内涵的专用术语,哥伦布完全有可能在1492年之前使用这个词汇来概括“哥伦布藏本”中对于宾坦岛的描述。不过,“哥伦布藏本”上的以下三条注文,则无可争议地证明了它们是在哥伦布首航美洲以后写上去的。

M. H. Davidson著Columbus Then and Now: A Life Reexamined

(一)“哥伦布藏本”第272条边注

第272条边注写在“哥伦布藏本”第三卷第8章(第59页背面)上,内容是关于南海及其岛屿的记述,其中最后几句为:“此地距离印度海岸甚远。由于我未曾到过该地,所以我也就无法说出更多的事情了。下面转而讲述Portum Zayzen。”这里所说的Zayzen,在《马可·波罗游记》其他抄本中分别被写作Zayton, Zaiton, Zaytem, Caiton等,是中文“刺桐”的音译,指的是福建泉州。哥伦布在这段文字左侧的空白上,用拉丁文写下了这样的边注:“portus zaizen, idest caput de alpha et O”,此处的O即Omega简写,全句意为“刺桐港,位于阿尔法—奥米加海角”。哥伦布航海史的主要记述者拉卡萨(Bartolomé de Las Casas,1484-1566)记载说:1492年12月5日,“哥伦布航行到了古巴最东端,他认为这是大陆的顶端,所以将这里称为阿尔法—奥米加海角。这个名称为‘始于此,终于此’”。哥伦布的儿子斐迪南也记载说,哥伦布“沿着古巴海岸线向东航行,当他到达最东面的顶端时,将其称为阿尔法—奥米加海角”。“阿尔法”是希腊文的第一个字母,“奥米加”则是希腊文的最后一个字母。在《新约·启示录》首章中,耶稣就宣称“我是阿拉法,我是奥米加”。因此,西班牙历史学家德安吉拉(Peter Martyr d’Anghiera,1457-1526)说,哥伦布之所以将此地命名为阿尔法—奥米加海角,是因为他认为,“这时是东方的尽头,当太阳从此处落下的时候,对于西方来说,正是太阳升起的时候”。

由于阿尔法—奥米加海角这个名称是哥伦布首航美洲期间命名的,所以,他写在这部藏本上的边注,应当是1493年3月从美洲返回欧洲后写上去的。哥伦布坚信古巴是亚洲大陆的最东端,所以,认为马可·波罗所说的泉州,就位于古巴。哥伦布所说的这个阿尔法—奥米加海角,就是现在古巴的迈西角(Punta de Maisi)。

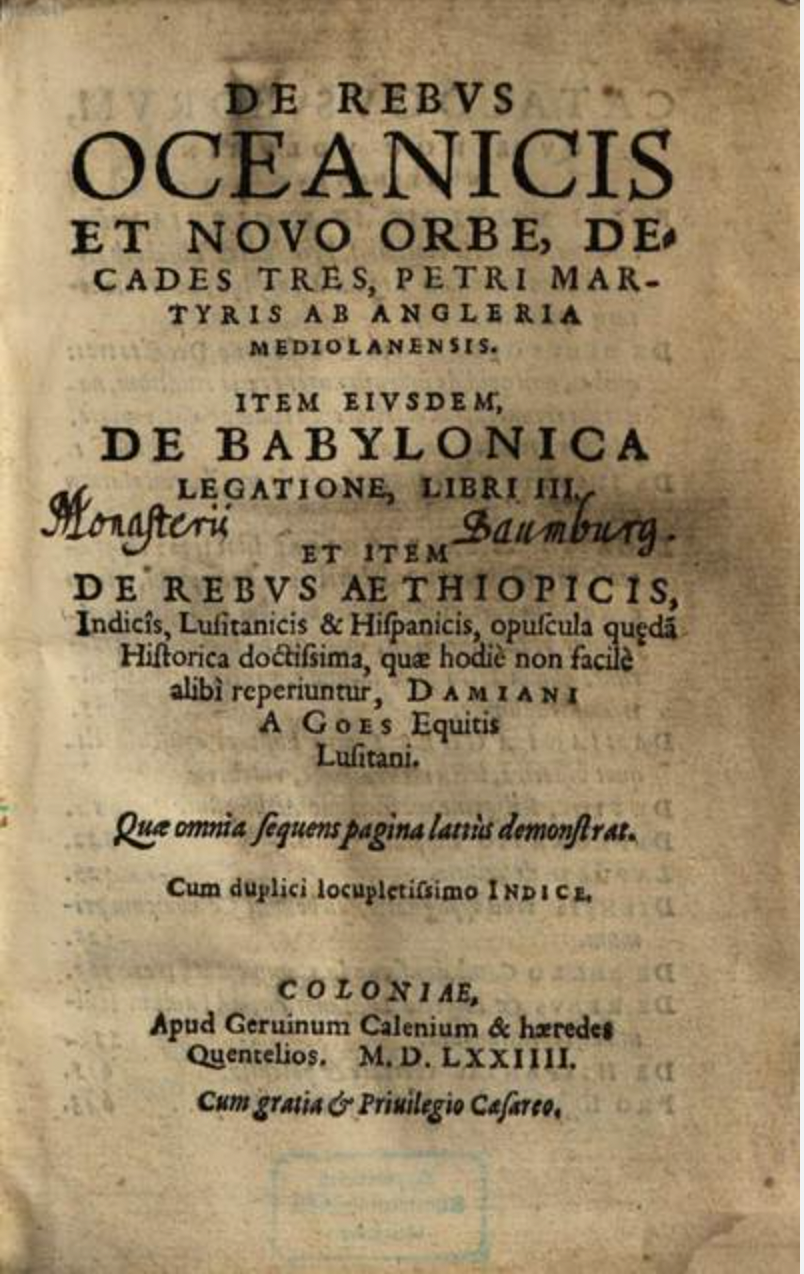

Petri Martyris著De rebus oceanicis et nouo orbe decades tres

(二)“哥伦布藏本”第319条边注

“哥伦布藏本”第3卷第31章(第66页背面)在介绍印度时写道:“从马八儿国(Moabar)出发,向西南行走500哩,则抵俱蓝国(Coylum)。这里生活着许多基督徒、犹太人和偶像教徒。”文中的俱蓝,在《马可·波罗游记》其他抄本中又写作Coilum、Cailem、Coillon等,即现在印度半岛西南的奎隆(Kollam),古代中国文献又写作“故临”“阁蓝”等。这段文字左侧的空白处,有哥伦布的如下注文:vide Colocut,意为“请看这个Colocut”。哥伦布所说的Colocut,即现在印度南部的卡利卡特(Kozhikode,又译作“科泽科德”),欧洲人一般将其写作Calicut,中国古代文献称其为“古里”等。卡利卡特位于奎隆以北300多公里,是连接东西方的著名港口。

陈佳荣、谢方、陆峻岭著《古代南海地名汇释》

《马可·波罗游记》并没有提到卡利卡特。马可·波罗之后,有个名叫达康蒂(Niccolò dé Conti,约1395-1469)的威尼斯商人,于1415年开始到亚洲旅行,并且到过卡利卡特。1444年,达康蒂回到意大利,向罗马教皇的秘书波奇奥(Poggio Bracciolini,1380-1459)讲述了自己在东方的经历。波奇奥将达康蒂的口述用拉丁文记载下来,整理成书,我们可称其为《达康蒂游记》。《达康蒂游记》最初以抄本的形式流传,1492年在米兰首次出版。进入16世纪,又被陆续译成葡萄牙文、西班牙文、意大利文等出版。凑巧的是,在1492年首版的《达康蒂游记》中,不知道由于什么原因,遗漏了卡利卡特这个地名。在《达康蒂游记》的抄本中,卡利卡特则被写成Collicuthia。因此,哥伦布对于卡利卡特的写法Colocut,不可能来自《达康蒂游记》的抄本,更不可能来自1492年的印刷本,而只能是另有来源。

我们知道,1497年7月8日,葡萄牙航海家达伽马(Vasco da Gama,约1469-1524)奉葡萄牙国王之命,率领“贝里奥”(Berrio)号等帆船从里斯本启航,前往印度。达伽马船队于1497年底越过好望角,1498年的5月20日抵达卡利卡特。1498年的8月29日,达伽马从卡利卡特率船队回国。经过艰难的航行,“贝里奥”号于1499年7月10日率先返回里斯本,而达伽马本人则于同年8月底或9月初才回到里斯本。在达伽马往返印度期间形成的《航海日记》中,对于卡利卡特有多种写法,其中40多处写作Calecut,不到10处写作Qualecut。这部《航海日记》还对卡利卡特进行了专门的介绍。达伽马等人从印度返回的消息,受到了欧洲各国的高度关注。欧洲人在1503年底之前关于达伽马船队的信件中,对于卡利卡特有不同的写法,其中有的与哥伦布的写法(Colochutt,Calocutt等)几乎相同,有的则完全相同(Colocut, Colocutt)。这表明,哥伦布对于卡利卡特的写法,应当是在1499年7月“贝里奥”号从印度返回里斯本之后才出现的。

1498年5月30日,哥伦布从西班牙桑卢卡尔(Sanlúcar)启航,开始第三次前往美洲,直到1500年10月底才回到西班牙。也就是说,当哥伦布启程远航时,达伽马船队尚未回到欧洲,当他从美洲返回西班牙时,达伽马船队从印度返回的消息在欧洲已经流传一年多了,这样,他获知达伽马等人对于卡利卡特的写法,也是非常自然的。所以,“哥伦布藏本”上Colocut的写法,表明这条注文应当是哥伦布在1500年10月之后写上去的,而不是写于1492年首航美洲之前。

达伽马像

(三)“哥伦布藏本”第359条边注

在“哥伦布藏本”第三卷第48章(第73页正面)中,马可·波罗介绍说,亚洲北部鞑靼地区出产一种大型田鼠(ratti Pharaonis),人们在夏季大量捕获这种田鼠,用作主要肉食。哥伦布在这段文字右侧,写下了hotias这样的注文。Hotias或hutias之类的名称,是美洲中部印第安人泰诺族(Taíno)对南美豪猪(Caviomorpha)的称呼,其他部族的印第安人则称其为cutia,cutiara,agutí等,现代西班牙语写作jutía。哥伦布首航美洲的日记写道,1492年11月16日,在古巴沿海,“水手们发现一种动物,看起来像taso或taxo”。Taso或taxo是意大利语对獾类动物的称呼。这说明,当时哥伦布并不知道印第安人对南美豪猪的称呼,更没有将这种动物与《马可·波罗游记》联系起来。不过,当哥伦布第二次航行到美洲时,他们不仅已经知道印第安人对于南美豪猪的称呼,而且还食用了这种动物。哥伦布的儿子斐迪南写道:1494年4月29日,哥伦布他们在古巴的关塔那摩湾旁边吃饭,“食物是烤鱼和烤南美豪猪(hutias)”。也就是说,哥伦布首航美洲之前,根本不可能知道美洲印第安人对南美豪猪的称呼hutias或hotias,他是在到达美洲之后才获知这个称呼的。据此,“哥伦布藏本”上hotias注文的书写时间,最早是在1493年3月首航美洲结束之后,甚至有可能更晚。

The Life of Admiral Christopher Columbus by His Son Ferdinand

二、 “哥伦布藏本”与戴约翰

“哥伦布藏本”是哥伦布本人留下的遗产,但人们一直不知道哥伦布是如何得到这本书的。从20世纪中期开始,随着新史料的不断发现,这本书的来历也就越来越清楚了。

1955年,美国学者文格纳拉斯(L. A. Vigneras)在西班牙西曼卡斯(Simancas)的国立档案馆中,发现了一封用西班牙文撰写的信件。写信的人名叫戴约翰(John Day),收信的人没有具体姓名,戴约翰称其为“海军上将”(Almirante mayor)。根据此信的内容,可以知道,这个“海军上将”曾经让自己的仆人将一封信交给戴约翰,希望能够得到一本名为《致富术》(Inventio Fortunata)的书,同时还想知道英国人海外探险的新消息,所以,戴约翰写了这封回信。戴约翰在信中向“海军上将”报告说:有个人率领着20个水手,“乘坐一艘帆船”,“于5月底离开英格兰,经过35天的航行”,发现了一块新的陆地,于是实地考察了一个月左右;他们返回英国后,向国王报告了这一发现,并且从国王那里得到了“20英镑年金”的奖赏;他们打算明年率领更多的帆船前往上述新陆地去进行探险。戴约翰的这封信没有日期,也没有指明这次海外探险的指挥者叫什么名字,但根据信中所提到的诸多细节,包括“20英镑年金”的奖赏,戴约翰所说的英国人海外探险事件,实际上是指意大利人卡博特(John Cabot,1450-1500)在英国国王资助下于1497年在大西洋上进行的探险活动。1497年8月,卡博特返回英国,并得到国王的奖励。据此推断,这封信应当写于1497年底或者1498年初。

戴约翰像

文格纳拉斯发现戴约翰的信件后,所关心的是英国人在大西洋上的探险历史,他在文章中只是简单地问道:“不知哥伦布是否获知卡博特的探险活动?”次年,文格纳拉斯除了继续探讨英国人的海外探险外,还提出了关于收信人“海军上将”的问题。他认为,这个“海军上将”有两个候选人。第一个是指一个名叫恩利克(Don Fadrique Enríquez, 1476-1539)的贵族,另一个则可能是指哥伦布。文格纳拉斯本人认为,这个“海军上将”更可能是指哥伦布,因为当时“有10份文献”将哥伦布称为“海军上将”,“更加重要的是,在1497年的最后四个月中,哥伦布都在西班牙”,而同一时期,那个恩利克则可能在意大利,此外,这个恩利克与海外探险并无什么关系。因此,学者们认为,这个“海军上将”应该就是哥伦布。

1966年,鲁道克(Alwyn A. Ruddock)发表文章说,她在英国找到了关于戴约翰的一些重要档案。其中1502年—1503年的三份法庭档案,都涉及与戴约翰有关的经济纠纷。这三份档案表明,戴约翰是个比较富裕的伦敦商人,主要从事英国与西班牙及葡萄牙之间的贸易。更加重要的是,档案中说,“这个戴约翰现在又自称赛休(Hugh Say)”。根据这个线索,鲁道克找到了更多的档案,包括赛休于1517年所立的遗嘱。众多档案表明,赛休的父母双方都来自伦敦的重要商人家族,因此他自小就受到了良好的教育。正因为如此,赛休(也就是戴约翰)才用西班牙文写信,并在信中展现出丰富的地理知识。而他没有找到的那本《致富术》,其实是一本关于北大西洋地理的拉丁文抄本,没有正式出版,只有在学者圈里流传,这说明他与学者们也有比较密切的交往。20世纪80年代,有学者还在西班牙塞维利亚的公文档案馆(Archivo de Protocolos)中发现了5份档案,都是关于戴约翰1500年前后在塞维利亚经济纠纷的。这些档案表明,戴约翰与热那亚几个商业大家族有非常密切的经济往来,而哥伦布正是热那亚人。这样,戴约翰与哥伦布之间的通信联系,也就得到了合理的解释。

Consuelo Varela著Cristóbal Colón y la construcción de un mundo nuevo: estudios, 1983-2008

戴约翰在给“海军上将”的信中写道:“我找不到《致富术》一书”,但“向您呈上一本马可·波罗的著作”。此处的“马可·波罗的著作”,无疑是指《马可·波罗游记》。而哥伦布图书馆中,正好保存着一本哥伦布写过批注的《马可·波罗游记》(即“哥伦布藏本”)。这样,从逻辑上讲,存在着两种可能性。第一种可能性是,戴约翰找到的《马可·波罗游记》,就是现存的“哥伦布藏本”。第二种可能性是,哥伦布本人在1497年之前已经获得了那本“哥伦布藏本”,但他想读读其他版本的《马可·波罗游记》,所以委托戴约翰代为购买。这样,我们必须从《马可·波罗游记》的出版历史中寻找答案。

1497年之前,《马可·波罗游记》只有三种印刷本。最早的是1477年德文译本,其次是皮皮诺的拉丁文译本(1483年或1484年),最后是1496年的威尼斯文译本。哥伦布不懂德文,因而不可能委托戴约翰寻购1477年德文译本。哥伦布是意大利热那亚人,当时的意大利不仅政治上四分五裂,而且在语言上也差异很大。美国学者莫里森曾这样写道:“哥伦布时代的热那亚方言和托斯卡纳语或古典意大利语大不相同,其不同的程度胜过现代(1910年左右一个热那亚人在罗马法庭上讲话必须雇请一个意大利语翻译),甚至比威尼斯方言和那不勒斯方言的差别还大。”哥伦布本人主要用西班牙文书写,此外,他还掌握了拉丁文。这样,哥伦布不可能让戴约翰去寻找1496年威尼斯文译本。更加重要的是,拉丁文是当时欧洲通用的官方语言,而威尼斯方言则不具备这种学术权威。如果哥伦布已经有了一本《马可·波罗游记》拉丁文译本,他根本没有必要请人去寻找一部学术价值不高的威尼斯文译本。况且,威尼斯文译本主要在威尼斯一带流传,在英国可能根本就买不到。所以,哥伦布委托戴约翰购买的,只能是皮皮诺拉丁文译本,而哥伦布图书馆中的那本“哥伦布藏本”,正是皮皮诺拉丁文译本。也就是说,“哥伦布藏本”就是由戴约翰于1497年底或1498年初寄给哥伦布的。

John Larner著Marco Polo and the Discovery of the World

戴约翰在这封信的末尾,请求哥伦布“在方便的时候归还本书”。有学者认为,不知由于什么原因,哥伦布后来并未归还此书,这样,这本书作为哥伦布的遗产传给了其子斐迪南。在斐迪南编写的图书目录中,“详细地记载了他本人所购每本书的购买地点及购买价格”,而对于“哥伦布藏本”,目录上“并无任何购买信息,这表明,此书是斐迪南从他父亲那里继承来的”。这从另一个侧面说明,“哥伦布藏本”就是戴约翰于1497年底寄给哥伦布的《马可·波罗游记》。既然哥伦布最早是在1497年底获得这本《马可·波罗游记》的,那么,上面的注文无疑是在1497年之后写上去的,而与1492年首航美洲无关。杰尔因此写道:“目前,没有一个严肃的学者会认为哥伦布是在1497年之前获得这本《马可·波罗游记》的。”

Juan Gil著Mitos y Utopías del descubrimiento: Colón y su tiempo

三、哥伦布日记中的东方信息

哥伦布是在1497年之后才获得“哥伦布藏本”的,因此,这部《马可·波罗游记》不可能影响哥伦布1492年前往美洲的首次航行。那么,在1492年首航之前,哥伦布是否知道《马可·波罗游记》中的某些内容呢?答案是肯定的,因为哥伦布在用西班牙文撰写的《1492—1493年首航日记》(以下简称《首航日记》)中,就提到了《马可·波罗游记》中的一些内容。

哥伦布《首航日记》起自1492年8月3日离开西班牙萨尔特斯(Saltés)海湾,止于1493年3月15日从美洲回到萨尔特斯海湾,逐日记载了整个航海过程中所发生的主要事情,是研究哥伦布首航美洲的基本依据,具有极高的史料价值。1492年10月6日,哥伦布船队在茫茫大海中已经航行了近一个月,但依然没有发现任何陆地,船员中因此而烦躁不安,甚至怀疑航行方向是否发生了错误,并且提出要改变航行。哥伦布则坚持按照原来的航向行驶,因为他认为,如果改变航向,就无法抵达亚洲最东部的海岛Cipango。所谓的Cipango,就是汉语“日本国”的音译。马可·波罗虽然没有亲身到过日本,但他在中国期间,获知了关于日本的许多传闻,并将日本介绍给欧洲人。马可·波罗说,日本国位于蛮子以东1 500哩的大海中,面积很大,盛产黄金,居民俊秀,信奉佛教;忽必烈曾派兵渡海攻打日本,但无果而终。

A. C. Moule、Paul Pelliot著Marco Polo: The Description of the World

1492年10月12日黎明时分,哥伦布他们终于结束了漫长的航行,在美洲巴哈马群岛登陆,首次踏上了欧洲人前所未知的土地。13日,哥伦布虽然对这里的风土人情颇有兴趣,但他最关心的则是希望能够尽早找到“日本国”。21日,哥伦布认为,印第安人通过手势告诉他的古巴(Colba),就是“日本国”。他在日记中还写道:“我自己决心要到大陆去,要去行在(Quisay)城,把陛下的信件呈交给大汗(gran can),并带回他的回信。”此处的Quisay,正是《马可·波罗游记》中对于杭州的写法之一。“大汗”则是马可·波罗对元朝开国皇帝忽必烈的称呼。

忽必烈像

10月30日,穿行于巴哈马群岛之间的哥伦布认为,他已经到达亚洲大陆的边缘。《首航日记》这样写道:“哥伦布觉得大汗就在附近,所以他说一定要设法见到大汗,或者到大汗统治下的契丹城(ciudad de Cathay)去,因为他在离开西班牙之前,就已经听说这是一座很大的城市。”在《马可·波罗游记》关于“契丹”的写法中,Cathay是比较常见的一种。11月1日,哥伦布充满自信地说,他已经到达了亚洲大陆,“距离刺桐(Zayto)和行在(Quisay)大约只有100里格(leguas)”。

哥伦布从美洲首航回来后,将日记献给了西班牙国王及王后,并且加上了一段序言。哥伦布在序言中写道:在“印度的土地上”(指的是亚洲),国王的称号是“大汗”,此词“在我们的语言中意为‘众王之王’(rey de los reyes)”;大汗曾经派人到罗马,请求教皇派出传教士前去宣教。《马可·波罗游记》也说,“大汗”这个称号“在我们的语言中意为‘君主中的君主’”,他曾写信给教皇,请求派些传教士前来传教;这封信,正是由马可·波罗的父亲和叔叔带给教皇的。对照这些文字,可以知道,哥伦布《首航日记》的记述源于《马可·波罗游记》。

这样,在哥伦布《首航日记》中,“大汗”这个称号,以及“日本国”“行在”“契丹”“刺桐”这四个地名,都源于《马可·波罗游记》。但另一方面,仔细分析哥伦布《首航日记》,还可以知道,哥伦布在首航之前其实并没有读过《马可·波罗游记》原书。一个明显的证据,就是《首航日记》10月30日的“大汗统治下的契丹城”这句话。因为在《马可·波罗游记》中,“契丹”是对中国北方地区的统称,而不是某座城市的名称。马可·波罗介绍说:契丹境内有涿州、太原、邳州等众多城市,首都名叫汗八里(Cambaluc),附近的桑干河上有一座美丽的石桥(卢沟桥)。哥伦布于1496年6月11日第二次从美洲返回西班牙后,在修士贝尔纳德斯(Andrés Bernáldez,1450-1513)的家中居住过。他向贝尔纳德斯介绍说,他曾在美洲努力寻找“大汗统治下的契丹城(ciudad del Catayo)”。可见,将“契丹”视作城市,是哥伦布一个根深蒂固的想法。如果当时哥伦布已经读过《马可·波罗游记》原书,那么,他不可能会将“契丹”说成是一座城市。此外,哥伦布《首航日记》11月1日所说的“距离刺桐和行在的距离大约只有100里格”,也不可能来自《马可·波罗游记》,因为在这部游记中,两地间的距离不是用长度来表示的,而是用骑马所需要的时间来表示的,例如,“从长安(Ciangan)城出发,骑马行走三日,抵达行在城”,“从福州(Fugiu)骑马行走五日,抵达刺桐城”。这从另一个侧面证明,首航前哥伦布并没有读过《马可·波罗游记》原书。

Cesare De Lollis编Scritti di Cristoforo Colombo

哥伦布在1492年首航美洲之前并没有读过《马可·波罗游记》,那么,他在《首航日记》中所提到的“大汗”“日本国”“行在”“契丹”“刺桐”等知识,来自何处呢?根据当时的文化环境以及零星史料,哥伦布大概通过两条途径而获知《马可·波罗游记》中的一些知识。第一条途径是阅读那些受《马可·波罗游记》影响的书籍。《马可·波罗游记》问世后,流传很广,现存的中世纪抄本约有150种。而且,有的作家还将《马可·波罗游记》中的一些内容吸收到自己的著作中,如多明我会修士达费拉拉(Filippo da Ferrara)于1328年至1345年编成的《演讲导论》(Liber de introductione loquendi),14世纪前期的《塞波克镇的博杜安》(Baudouin de Sebourc),《走进西班牙》(Entrée d’Espagne)等英雄史诗。以及1360年前后形成的《孟德维尔游记》(Mandeville’s Travels)。这部虚构的文学作品,对大汗、契丹、行在以及刺桐等进行了大量的叙述。研究表明,这部游记中关于大汗宫殿、鞑靼风俗、驿传系统等内容,都来自《马可·波罗游记》。《孟德维尔游记》问世后,产生了比《马可·波罗游记》更加深远的影响,已知的存世抄本比《马可·波罗游记》多一倍,共有300种左右。根据哥伦布儿子斐迪南的记载,哥伦布在首航美洲之前曾经阅读过《孟德维尔游记》。有学者还指出,哥伦布《首航日记》中关于地球、中美洲居民、耶路撒冷城的描述,就受到了《孟德维尔游记》的影响。因此,在哥伦布首航美洲之前,“《马可·波罗游记》以其丰富的内容、细致的描述而获得了经久不衰的广泛影响,并且主导了欧洲本土居民对于东方的看法”。在这样的文化氛围中,喜爱读书的哥伦布,完全可能通过其他人的著作间接地了解到《马可·波罗游记》中的一些内容。

孟德维尔像

哥伦布获知《马可·波罗游记》的第二条途径,则是研读地图。哥伦布不仅对地图深有造诣,而且远航美洲之前还在葡萄牙和他的弟弟一起开办过制图作坊。哥伦布在《首航日记》中,也几次提到了地图。1492年10月24日,哥伦布认为自己的船队就在日本附近航行。他自信地写道:“在我见过的几幅世界地图(las pinturas de mapamundo)上,日本(Cipango)就位于这个区域。”11月14日,哥伦布在古巴近海看到了“无数的岛屿”,并且认为,“这些岛屿,正是出现在几幅世界地图(mapamundos)最东端的那些岛屿”。事实上,在1492年之前欧洲人绘制的许多世界地图上,也确实可以看到马可·波罗提到过的日本、行在、刺桐,契丹等东亚地名,其中比较著名的就有近20幅,比较重要的有1411年—1415年的《阿尔伯丁世界地图》(Albertin de Virga’s world map),15世纪中期的里尔多绘制的世界地图(Giovanni Leardo Mappamundi),15世纪前半期的《博尔吉亚世界地图》(Borgia Planisphere),15世纪中期的《毛罗地图》(Fra Mauro Mappamundi),15世纪后半期马泰卢斯(Henricus Martellus,1440-1496)绘制的世界地图。这样,哥伦布完全有可能通过研读这类地图而获悉《马可·波罗游记》所记载的一些内容。

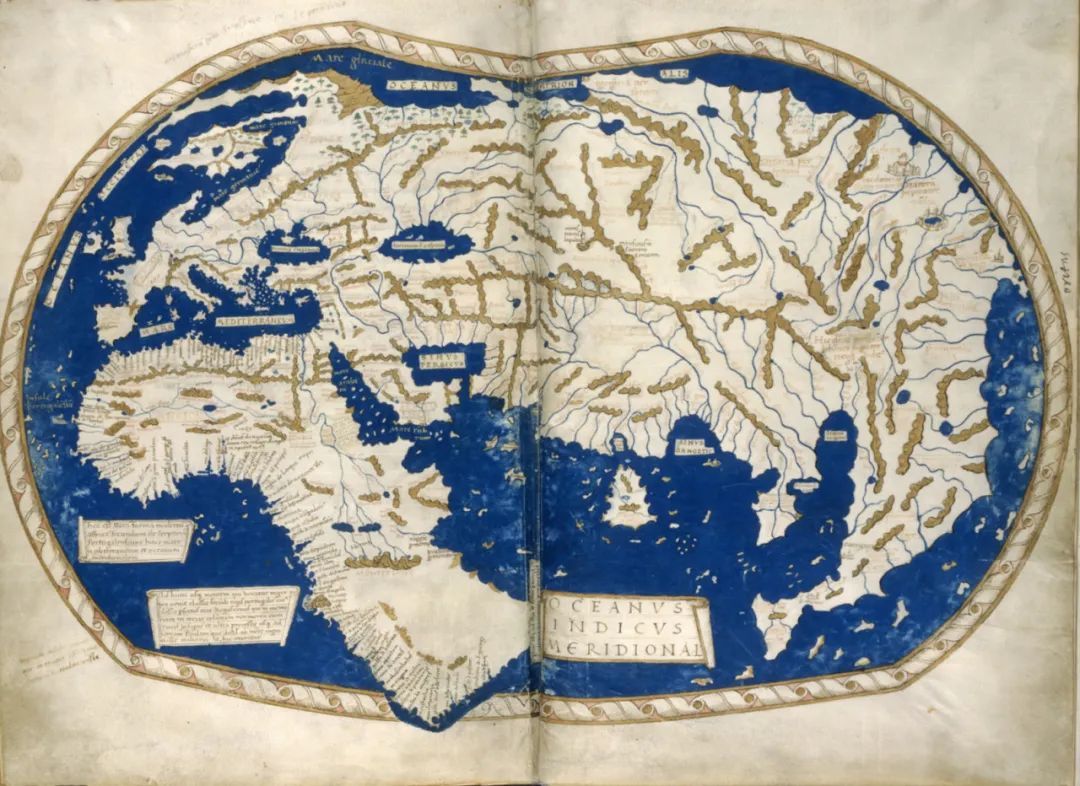

现藏大英博物馆的马泰卢斯世界地图

通过考察1492年之前欧洲人绘制的世界地图,还可以为解开哥伦布研究中的一些难题提供线索。如前所述,在《马可·波罗游记》中,“契丹”指的是中国北方地区。而在哥伦布《首航日记》中,“契丹”则是指一座城市。不过,在15世纪绘制的一些世界地图上,“契丹”也是被称为城市的。例如,现藏梵蒂冈的《博尔吉亚世界地图》有这样的注文:“下印度赛里斯国,这里有契丹城,鞑靼皇帝大汗的宝座位于此处。”(India inferior s. Serica in qua Cathay civitas et Mangi Cani imperatoris Tartarorum sedes.)在马泰卢斯绘制的世界地图上,不仅标出了“契丹”(Cathay)这个城市名称,而且还画有欧洲式的城堡建筑。因此,哥伦布很可能是由于见到过这一类地图,所以将“契丹”当成是一座城市。哥伦布还说,他自己“在离开西班牙之前,就已经听说这是一座很大的城市”,这就意味着哥伦布在首航美洲之前已经见过此类地图。

1492年之前,哥伦布并没有直接阅读过《马可·波罗游记》,他只是通过其他著作以及地图等资料,间接地了解到马可·波罗介绍过的一些内容。哥伦布于1496年6月结束第二次航行之后,发现美洲大陆与他所预想的亚洲大陆并不相同,同时,欧洲也有人指责他并没有真正远航到亚洲。为了证明自己所达到的地方确实是亚洲,哥伦布广泛搜集并认真阅读各种著作。正是在这种背景下,哥伦布委托戴约翰寻购到了“哥伦布藏本”,并在阅读的过程中写下了大量的注文。在关于哥伦布的现存文献中,唯一提到马可·波罗名字的,同样出现在哥伦布第三次赴美洲航行期间。1498年8月16日,哥伦布在委内瑞拉北部沿海航行时,发现这里盛产珍珠。他用西班牙文这样写道:“此处有晶莹的红珍珠(perlas bermejas),马可·波罗说过,红珍珠要比白珍珠更加贵重。”“哥伦布藏本”第106章介绍日本的物产时写道:“盛产珍珠,色红而美,珠大而圆,在价值和价格上都要超过白珍珠。”(Ibi sunt margarite in copia maxima que rotunde et grosse sunt rubeique coloris, que margaritas albas precio et valore precellunt),哥伦布在旁边则用拉丁文写下了“红珍珠”(margarite rubee)的注文(第267条注文)。这样,可以肯定,在第三次航行期间,哥伦布已经读过《马可·波罗游记》原书。

Kenneth Nebenzahl著Atlas of Columbus and the Great Discoveries

四、哥伦布与托斯卡内里

在讨论哥伦布与《马可·波罗游记》的关系时,不能不提到意大利佛罗伦萨人托斯卡内里(Paolo dal Pozzo Toscanelli,1379-1482),因为学者们普遍认为,正是托斯卡内里使哥伦布坚信,马可·波罗对于东亚的描述是真实可靠的,从而“影响和启发”了哥伦布横渡大西洋的探险计划。

目前流行的说法是:托斯卡内里曾与一个叫马丁斯(Fernando Martins)的葡萄牙红衣主教讨论过向西横渡大西洋的设想,葡萄牙国王阿丰索五世(Afonso V,1432-1481)让马丁斯向托斯卡内里询问更多的细节;1474年6月25日,托斯卡内里用拉丁文给马丁斯写了一封详细的回信,并且附上一幅地图;后来,哥伦布不知通过什么渠道获知了托斯卡内里与马丁斯之间的通信,于是就通过一个住在里斯本的佛罗伦萨人吉拉迪(Lorenzo Girardi)给托斯卡内里写信;托斯卡内里从佛罗伦萨用拉丁文给哥伦布写了回信,并且附上了1474年6月25日致马丁斯复信的抄件。

阿丰索五世像

托斯卡内里写给哥伦布的回信,流传下来的共有三种版本。第一种是意大利文译本,收录在哥伦布儿子斐迪南为其父亲所写的《海军元帅哥伦布大传》(Le historie della vita e dei fatti dell’Ammiraglio Don Cristoforo Colombo)中。斐迪南用西班牙文撰写的《海军元帅哥伦布大传》原稿早已失传,现在所能见到的是意大利人乌略亚(Alfonso de Ulloa)翻译的意大利文译本,1571年在威尼斯首次出版。这样,《海军元帅哥伦布大传》所保存的托斯卡内里来信,实际上是再译本:斐迪南将此信从拉丁文译成西班牙文,乌略亚又将其转译为意大利文。

第二种版本是西班牙文译本,收录在拉卡萨撰写的《西印度群岛史》(Historia de las Indias)中。此书撰写于1527年到1562年之间,利用了包括哥伦布信件在内的大量原始档案,具有很高的史料价值。但拉卡萨的原稿在17世纪前期就失传了,只有几部抄本流传下来。1875年,以其中的一部抄本为依据,《西印度群岛史》开始正式出版。

张箭著《地理大发现研究》

第三种是拉丁文抄本。在西班牙塞维利亚哥伦布图书馆中,收藏着一部1477年版的《自然史》(Historia Rerum Ubique Gestarum),作者是西尔维乌斯(Aeneas Sylvius,1405-1464),此人于1485年当选为教皇,即庇护二世。哥伦布不仅读过这部《自然史》,而且还在上面写过许多注文。1871年,哈里斯(Henry Harrisse,1829-1910)在翻阅此书时,意外发现,书中有手抄的托斯卡内里致哥伦布的拉丁文回信,此外,还有九条手写的拉丁文注文。哈里斯在这一年出版的《斐迪南论其父亲哥伦布》(Don Fernando Colón historiador de su padre)中公布了托斯卡内里回信的拉丁文抄本,并且认为抄写者就是哥伦布本人。在德罗里斯的编号系统中,《自然史》中的拉丁文信件抄本编号为B854, 注文的编号从B855开始至B861为止,其中编号B858的注,实际上是三条注,有学者将它们分别标为:B858A、B858B、B858C。

按理说,上述三份不同文字的抄本,不仅可以证明托斯卡内里与马丁斯之间存在着通信联系,而且还可以证明托斯卡内里曾经给哥伦布写过回信。但实际上并非如此简单,因为这三份抄本存在着不少疑点。就内容而言,这三份抄本之间存在着许多差异。例如,托斯卡内里为了向葡萄牙国王说明自己横渡大西洋的设想,特地绘制了一幅航海图,图上亚洲大陆位于大西洋的东侧,欧洲位于西侧。在斐迪南的《海军元帅哥伦布大传》和拉卡萨的《西印度群岛史》中,这句话的文字基本相同,译成中文都是:“谨向陛下呈上我亲手设计并绘制的一幅航海图,图上绘有最西侧的海岸线,从爱尔兰开始向南,一直到几内亚南端。”但在《自然史》空白页上的拉丁文抄本中,这句话的文字则为:“谨向陛下呈上我亲手设计并绘制的一幅航海图,图上绘有陛下管辖的海岸线。”因此,斐迪南和拉卡萨所依据的拉丁文底本,与《自然史》中的拉丁文抄本并不相同。如果这三份抄本都源自同一封拉丁文信件,就不会出现这样的差异。所以,维尼奥(Henry Vignaud,1830-1922)等学者认为,托斯卡内里1474年6月25日写给马丁斯信件是后人伪造的。

John Boyd Thacher著Christopher Columbus: His Life, His Work, His Remains

1901年,维尼奥在巴黎出版了《托斯卡内里的信件及海图》(La Lettre et la Carte de Toscanelli)一书,次年,又出版了英文修订本。为了证明托斯卡内里信件是一封伪作,维尼奥提出了一系列证据。托斯卡内里在信中说过,教皇犹金四世(Pope Eugenius IV,1431-1447年在位)时,“契丹”(Catayo)国的“大汗”(Gran Khan)曾派出一个使节来到罗马,“我与他进行了长谈”,交谈的内容涉及皇宫,河流,城镇,石桥等。可事实上,这个时候元朝早已被推翻,统治中国的是明朝,明朝皇帝的称号根本不是什么“大汗”。因此,维尼奥指出,“这段文字就足以证明此信是伪造的”。维尼奥进而认为,此信的伪造者,很可能是哥伦布的弟弟巴塞罗缪(Bartholomew Columbus, 约1461-1515)。维尼奥甚至说,在历史文献中,找不到关于托斯卡内里的记载。维尼奥甚至声称,“这个马丁斯并非真实存在的人物,而是后人故意编造出来的,为的是说明托斯卡内里与哥伦布之间存在着通信联系”。

Henry Vignaud著The Letter and Chart of Toscanelli

1976年,在佛罗伦萨的档案馆中发现了托斯卡内里的家族档案,“从而证明他是一位受人尊敬的医生、数学家、天文学家、占星家和地理学家”,他与其他人文学者经常聚会。更加重要的是,自20世纪中期开始,越来越多的文献资料表明,托斯卡内里信件中所说的马丁斯,应当就是葡萄牙人Fernao Martins de Roritz(意为“葡萄牙小镇Roritz的马丁斯”),他是教士,又是医生,1459年下半年,他和托斯卡内里在佛罗伦萨一起生活了半年。这样,他们两人之间完全有可能存在着通信联系。

不过,托斯卡内里与马丁斯之间存在着通信联系,并不能证明托斯卡内里也给哥伦布写过回信。在现存的三份抄本中,斐迪南意大利文译本以及拉卡萨西班牙文译本,所依据的拉丁文原文早已失传,所以无法进行考证。对于1871年在西尔维乌斯《自然史》中找到的拉丁文抄本,以前学者们只是觉得此信文笔粗陋,讹误甚多,因而不可能抄自托斯卡内里的原信。1982年,意大利学者塔维阿尼(P. E. Taviani)发现,这份拉丁文信件以及其他九条注文,原本是抄写在一本单独的小本子上的,后来不知哪个人又将此小本子与《自然史》装订在一起,而不是像以前所说的那样是直接抄写在《自然史》原书的空白页上。特别是,这九条注文中的一些信息表明,它们很可能是哥伦布1492年首航之后写上去的。例如,B856条注文是“奥古斯丁《上帝之城》第17卷第24章:以斯拉(Esdras)是先知”。考诸哥伦布航海经历,可以知道,1498年8月13日,哥伦布在穿越委内瑞拉与特立尼达之间的龙口海峡时,发现这里潮水浩荡,暗流汹涌,使他不禁讨论起关于地球上陆地与海水之间比例的问题。他在航行报告中,不仅引述了圣经《以斯拉记》关于陆地大小的文字,而且强调“圣奥古斯丁等人说过,以斯拉是一位先知”。据此推断,B856条注文很可能是在1498年8月之后写上去的。

奥古斯丁像

托斯卡内里信件的三份抄本中,虽然都没有提到马可·波罗,但信中所说的“契丹”,“大汗”,“蛮子”(Mango),“行在”(Quisay),“刺桐”(Zaiton),“日本国”(Cipangu)等词汇,无疑来自《马可·波罗游记》。不过,由于无法证明托斯卡内里是否真的给哥伦布写过回信,更无法证明哥伦布何时获知信件中的信息,因此,也就无法证明托斯卡内里的信件对哥伦布制订横渡大西洋计划是否产生过影响。

《马可波罗行纪》

五、结论

西班牙塞维利亚的哥伦布图书馆中,收藏着一本皮皮诺翻译的拉丁文版《马可·波罗游记》,哥伦布不仅阅读过这本著作,而且还在上面写过注文。新的研究表明,其中至少三条注文是在1492年首航美洲之后写上去的,这本《马可·波罗游记》是一个名叫戴约翰的英国人于1497年底寄给哥伦布的。因此,这本《马可·波罗游记》与哥伦布1492年首航无关。分析哥伦布《1492—1493年首航日记》,可以知道,他当时并没有阅读过《马可·波罗游记》原书。哥伦布虽然抄录过托斯卡内里写给葡萄牙学者马丁斯的信件,但没有证据表明托斯卡内里与哥伦布之间存在着通信联系,更没有证据说明哥伦布是在1492年首航美洲之前抄录此信的。因此,1492年之前,《马可·波罗游记》并不是哥伦布的一本“床头读物”,更没有成为直接“诱起哥伦布发见美洲之一个副因”。哥伦布只是通过其他著作以及地图等资料,间接地了解到《马可·波罗游记》中的一些内容。

马可·波罗像

1492年10月12日,哥伦布首次抵达美洲,但他认为自己已经到了亚洲沿海的“日本国”。在美洲期间,哥伦布坚信“刺桐”和“行在”就在附近,并且希望能够早日进入“大汗”统治下的“契丹城”及“行在”城,向“大汗”呈上西班牙国王所写的信件。哥伦布所说的“日本国”“刺桐”“行在”“契丹”,正是马可·波罗所介绍的东亚地名。这些地名,不仅反映了《马可·波罗游记》对哥伦布的间接影响,而且还表明这样一个事实:马可·波罗所塑造的东亚形象,在哥伦布发现美洲的过程中发挥了诱导作用。或者说,东亚元素是引发欧洲人进行地理大发现的一个重要力量。

哥伦布是意大利人,后来又在西班牙王室的资助下远航美洲。哥伦布本人主要用西班牙文写作。因此,意大利和西班牙不仅珍藏着许多关于哥伦布的档案文献,而且,这两个国家的学者对哥伦布也进行了大量的开拓性研究。但是,由于英语在国际学术界的强势地位,中国学者非常重视英美学者的研究进展,而对意大利及西班牙学者的成果缺乏应有的关注。在中国学术全面兴起的时代背景下,我们应当改变这种局面,更加全面地了解国际学术动态。

哥伦布像

无论是中国史研究还是世界史研究,包括手稿在内的原始文献都是最基本的依据。近代以来,在中华民族为现代化而努力奋斗的过程中,中国的历史学界也在努力追赶国际学术前沿。但由于各种条件的限制,中国学者一直未能有效利用各种西文原始文献,甚至主要依靠用英文出版的二手著述,致使得出一些错误的结论。一个典型的例子,就是认为塞维利亚哥伦布图书馆所藏的那本《马可·波罗游记》,对于哥伦布形成横渡大西洋计划产生了重要影响。因此,只有充分利用并深入研究西文原始文献,才能真正走进西方历史学的核心领域。随着中国改革开放进程的不断加快,中国学者对西文原始文献研究必将取得更多的成果,这也将成为中国学术步入国际学术舞台中央的重要标志。

[原文载于《清华大学学报》(哲学社会科学版)2023年第6期,作者:邬银兰,浙江省哲学社会科学重点研究基地宁波大学浙东文化研究院]

编辑:若水