是「陪伴无价」or「钱能“买”到爱」?两项研究:在难过时,送低价小礼物比谈心更暖心,且爱与金钱在大脑中会激活同一批奖励中枢

“没有物质基础的爱就像一盘散沙,风一吹就散了”,这句台词,曾让无数人感慨现实与爱情的矛盾。在社交媒体上,“情人节是送礼物还是聊天、散步?”“陪伴和钱哪个更重要?”等话题常年占据热搜。似乎如今,我们总在爱与金钱之间反复横跳——一边是“陪伴是无价”的浪漫主义,一边是“没钱没感情”的现实主义,难道爱与金钱真的是水火不容的对立面?

最近两项研究却为这个世纪谜题提供了意想不到的答案。一项心理学研究发现,在安慰心情低落的人时,送一份礼物竟然比说一小时贴心话更有效;另一项神经科学研究则通过大脑扫描证实,爱情带来的甜蜜与金钱引发的兴奋,竟激活了大脑中同一批“奖励中枢”。

当我们用科学的显微镜观察爱与金钱的关系时,那些被世俗标签割裂的情感与物质,竟在行为逻辑和神经机制层面展现出奇妙的共鸣!这或许能让我们重新理解:为什么总有人觉得爱不能没有钱,为什么送礼物总能成为情感升温的催化剂,以及为什么“谈钱”未必就意味着“伤感情”。

送礼物比语言更有用?

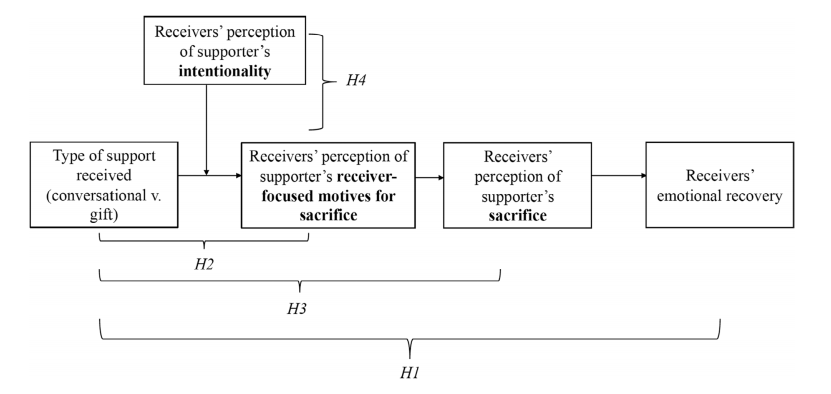

在生活中,当朋友、爱人、家人遭遇挫折时,我们常常纠结于“我该说什么”或“我该做什么”。传统观念认为,真诚的情感交流才是治愈心灵的良药,但一美国研究团队却发现,这种认知可能存在偏差。他们想弄清楚:在提供情感支持时,物质礼物与语言安慰究竟谁更能打动人心?背后的心理机制又是怎样的?

为了回答这个问题,研究者们可没少花心思,一口气做了 7 个严谨的实验!层层递进:

1. 实验 1A:现场送礼物 vs 聊天

目的:现实中送小礼物和陪聊天,哪种安慰方式更有效。

怎么做:找了 85 对朋友或情侣,让接收者先写下烦恼,然后随机分组:

礼物组:对方用 3 美元买 3 样零食(比如巧克力)送给 TA;

聊天组:对方陪 TA 聊 5 分钟安慰的话(时间价值和 3 美元相当)。

结果判断:前后对比接收者的情绪变化,以及他们觉得“对方付出了多少”。

实验 1B:礼物和聊天谁更难忘?

目的:换个方式验证,看看人们回忆里哪种安慰更有效。

怎么做:找了 779 个人,让他们分别回忆:

某次难过时,有人送了小礼物(比如一束花);

某次难过时,有人陪自己聊天安慰。

结果判断:打分——接收者情绪恢复了多少,觉得对方付出了多少。

2. 实验 2:同样的行为,叫“礼物”还是“聊天”会影响效果吗?

目的:排除“礼物本身是实物”的影响,看看是不是“标签”在起作用。

怎么做:让 451 人想象自己工作出错很焦虑,对方用两种方式安慰:

方式 1:说“我给你带了早餐”(标签为 “礼物”);

方式 2:说“我陪你吃早餐,聊聊怎么解决”(标签为 “聊天”)。

结果判断:前后对比接收者的情绪变化。

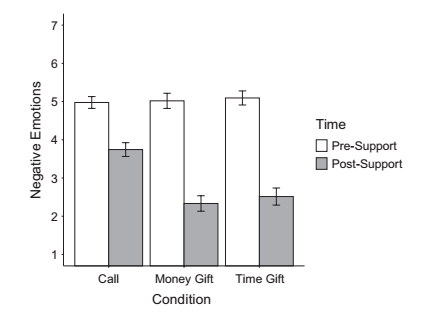

3. 实验 3A:送礼物花时间 vs 花钱

目的:看看牺牲的是“时间”还是“金钱”,会不会影响效果。

怎么做:让 366 人想象没升职很难过,对方用三种方式安慰:花钱买花(花 8 美元)、花时间排队领免费花(排 15 分钟)、陪聊 15 分钟。

结果判断:接收者对比三种方式的情绪恢复和获得感。

实验 3B:送礼物的动机

目的:探究为什么礼物让人觉得“付出更多”,是不是因为动机更纯粹。

怎么做:让 473 人想象面试失败,对方说:“我给你点了外卖甜点,马上到”或“下班给你打电话聊聊”。

结果判断:接收者判断对方的动机是 “为了让我开心”、“为了维持关系” 还是 “为了自己好受”。

实验 3C:如果送礼物是“不小心”的

目的:验证“故意牺牲”是不是礼物有效的关键。

怎么做:让 812 人想象被分手,对方用两种方式安慰,每种方式分“故意”和“不小心”:

礼物组故意:特意买花送你;

礼物组不小心:买花给自己,结果送错到你家;

聊天组故意:特意打电话安慰;

聊天组不小心:误拨电话,顺便聊了聊。

结果判断:接收者对比四种方式的情绪恢复和获得感。

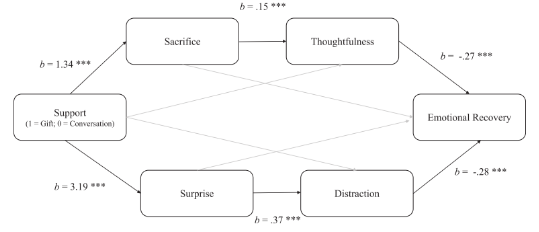

4. 实验 4:惊喜感是不是也有作用?

目的:看看“礼物让人惊喜”会不会额外提升安慰效果。

怎么做:让 735 人想象车祸后心情不好,对方用两种方式安慰:

礼物组:突然送你喜欢的蛋糕外卖;

聊天组:打电话陪你抱怨。

结果判断:接收者对比两种方式的情绪恢复和获得感。

图:在前六项研究中测试的概念模型

大家看完这7个实验后,猜猜结果是怎么样的?

统计结果显示,在所有研究中,收到小礼物(如糖果、花、小零食)的人,其负面情绪(焦虑、悲伤、疲惫)的减少和正面情绪(愉悦)的增加程度,显著高于 仅仅接受支持性谈话的人。即使在实验 2中行为完全一样,当行为被“框定”为礼物时,接收者的情绪恢复效果也更好。

图:通过对话、送花钱买的礼物以及花时间准备的礼物等方式的帮助,带来的情感上的恢复

那为什么礼物更有效?

研究者表示,核心在于接收者认为给予礼物比提供谈话需要对方做出更大的“付出”。而礼物带来的更多的“获得感”就是其更强情绪恢复的核心中介。

为什么礼物会显得对方付出更多呢?

研究发现,礼物自带的「专属感」是关键 —— 礼物是专门为接收者准备的,而对话往往被感知为“双方都在参与的互动”。就像朋友送你喜欢的零食时,你会觉得“他特意为我花了心思”;而聊天时,你可能会潜意识里认为“他也许也想找人倾诉”。这种动机归因的差异,让礼物比对话更容易触发“被重视”的心理感受。

图:两种中介路径——“牺牲-体贴”和“惊喜-转移注意力”是如何影响情感恢复的

更有趣的是,研究还发现礼物的效果与“惊喜感”密切相关。当礼物是突然出现的,比如朋友顺路买的一束花,其带来的情绪提振效果比“预约好的安慰”更强。这就像在平淡的生活中扔进一颗糖,突然的甜蜜总能让人印象更深刻。不过,这份“浪漫”也有个前提:礼物必须是“低价值且通用”的,比如零食、鲜花,太过昂贵的礼物反而会让接收者感到压力,从而削弱情感支持的效果。(哈哈,快转发给你的好朋友~)

大脑为何把“爱”与“钱”混为一谈?

如果说第一项研究揭开了“送点小礼物让对方更开心” 的实用诀窍,那么接下来这项由我国科学院学者完成的神经科学研究,则试图从大脑层面解释为什么爱与金钱会产生奇妙的化学反应。

在心理学中,“社会奖励”(如他人的认可、爱意)和 “物质奖励”(如金钱)一直被视为不同的动机来源,但越来越多的脑成像研究发现,两者在大脑中可能共享某些神经基础。这项研究的目的,就是通过元分析技术,系统比较人们在期待爱情与期待金钱时的大脑活动模式,验证 “爱与金钱是否能激活同一批奖励中枢”的假设。

研究团队收集了过去十年间696名参与者进行社会奖励期待实验的脑扫描数据,以及2060名参与者进行金钱奖励期待实验的数据。他们使用“激活可能性估计”(ALE)元分析技术,对这些数据进行了定量综合。

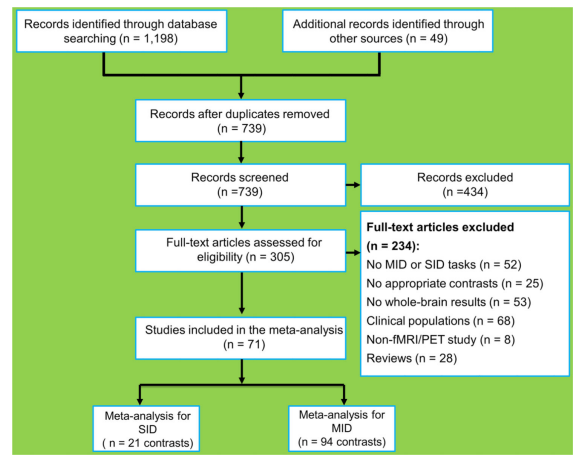

图:元分析研究选择流程图

分析结果显示:当人们期待社会奖励(比如恋人的微笑)和期待金钱奖励时,大脑中多个区域出现了重叠激活。最核心的共同区域包括腹侧纹状体(VS)、腹侧被盖区(VTA)、前岛叶(AI)和辅助运动区(SMA)。以上这些区域构成了一个“通用奖励网络”——无论是想到恋人会给自己一个拥抱,还是想到即将收到一笔奖金,这些区域的神经活动都会显著增强。

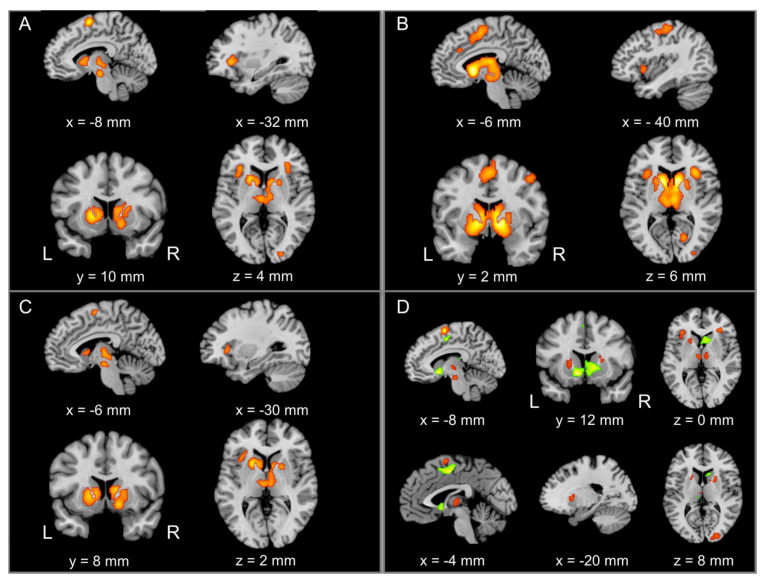

图:社会奖励预期、金钱奖励预期以及它们的交集和对比情况。各情况下一致的最大激活区域为:(A)社会奖励预期;(B)金钱奖励预期;(C)社会和金钱奖励预期的交集;(D)社会和金钱奖励预期的对比。图中红色表示在社会奖励预期时激活程度更高的脑区,绿色表示在金钱奖励预期时激活程度更高的脑区。L代表左侧,R代表右侧。

进一步的功能解码发现,腹侧纹状体和腹侧被盖区这对“黄金搭档”主要负责编码“积极价值”和“动机相关性”,就像大脑中的“快乐计算器”,评估即将到来的奖励有多值得期待;前岛叶则更像一个“注意力警报器”,让我们对重要的奖励信号保持敏感;辅助运动区则与“行动准备”有关,它会促使我们为获取奖励做好身体上的准备。

那为什么大脑会把爱情和金钱归为同类奖励?进化心理学提供了答案:在原始社会,他人的认可(社会奖励)意味着更好的生存合作机会,而食物和资源(物质奖励)直接关系到生存本身,两者都是维持个体和物种延续的关键要素。因此,大脑进化出一套通用的奖励机制,既能处理“被群体接纳”的喜悦,也能应对“找到食物”的兴奋,只是在现代社会,“金钱” 取代了“食物”成为物质资源的象征。

此外,这项研究还发现,社会奖励和金钱奖励的脑区激活模式并非完全相同。比如,期待社会奖励时,大脑中与“社会认知”相关的区域(如颞顶联合区)会有更明显的活动,这解释了为什么我们在期待恋人的拥抱时,会同时联想到两人的过往回忆;而期待金钱时,与“计算”相关的脑区会更活跃。

小结

综上,当我们把两项研究的发现放在一起看,一幅更完整的画面逐渐清晰:在行为层面,一份用心的小礼物之所以能胜过千言万语,是因为它触发了大脑对“付出与重视”的感知机制;在神经层面,这种感知之所以能带来真实的情感愉悦,是因为它激活了与金钱奖励相同的 “快乐回路”。而这并非意味着“爱是可以用钱买到的商品”,而是揭示了一个更本质的事实:我们人类大脑对“被爱”和“获利”的反应,共享着深层的生物逻辑。

这或许能让我们以更宽容的心态去看待生活中“爱与金钱”的交织。当另一半在纪念日送你一份礼物时,那不仅仅是一件物品,更是他大脑中“奖励中枢”被你激活的物质体现;当你为自己的小家庭努力工作赚钱时,那份薪水也不仅仅是数字,更是你对“家庭归属感”这种社会奖励的主动追求。

爱与金钱,从来都不是非此即彼的选择题,而是大脑奖励机制在不同维度的表达~

参考文献:

[1] Howe, H. S., Wiener, H. J. D., & Chartrand, T. L. (2025). Money can buy me love: Gifts are a more effective form of acute social support than conversations. Journal of Consumer Psychology, 35, 397–414. https://doi.org/10.1002/jcpy.1438

[2] Gu, R., Huang, W., Camilleri, J., Xu, P., Wei, P., Eickhoff, S. B., & Feng, C. (2019). Love is analogous to money in human brain: Coordinate-based and functional connectivity meta-analyses of social and monetary reward anticipation. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 100, 108–128. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.017

撰文 |DD

编辑 | lcc