神二十明日出征 指令长第三次飞天

原标题:神舟二十号航天员乘组确定 将在中国航天日“出差”太空

新华社酒泉4月23日电(记者 李国利 刘艺)经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定,执行神舟二十号载人飞行任务的航天员乘组由陈冬、陈中瑞、王杰3名航天员组成,陈冬担任指令长。

据中国载人航天工程办公室介绍,乘组包括2名航天驾驶员和1名飞行工程师,陈冬即将成为第二批航天员中首位三次飞天的航天员,陈中瑞、王杰均为第三批航天员,即将踏上个人首飞之旅。

相关新闻:神二十乘组指令长陈冬:又又又飞天!

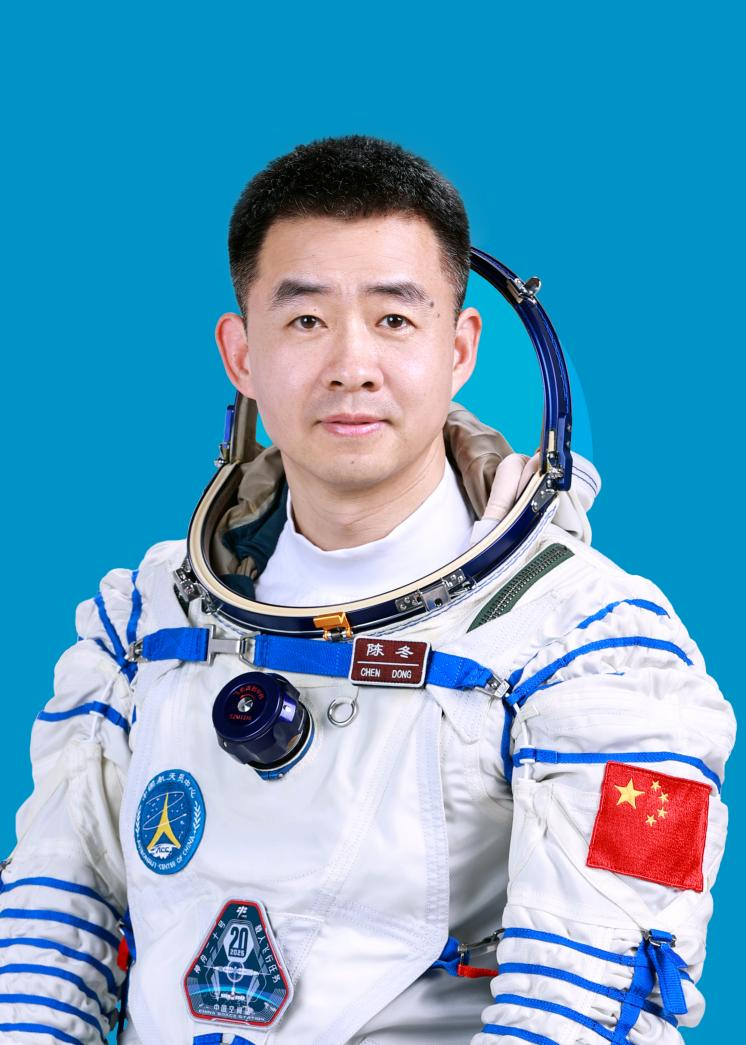

神舟二十号载人飞行任务乘组指令长陈冬

中共党员

中国人民解放军航天员大队特级航天员

2016年10月17日

陈冬迎来人生中第一次太空之旅

作为我国第二批航天员中首个飞天的男航天员

他历经6年磨砺

完成了八大类上百个科目的训练任务

终于迎来了火箭腾飞的时刻

“我问你爽不爽?”

“爽!”

神十一乘组指令长景海鹏和他的对话燃爆网络

火箭的轰鸣 失重的新奇 初入太空的不适感

交织成陈冬对宇宙的初印象

在轨33天

景海鹏和陈冬身兼数职

航天员、工程师、医生、饲养员……

他们还担任了新华社太空特约记者

从天上发回的太空日记

在网上有超过1亿人次阅读

2022年6月5日

陈冬又一次站在酒泉卫星发射中心问天阁

他已经成长为神十四乘组指令长

也是第二批航天员里首个指令长

带领航天员刘洋、蔡旭哲

开启了首次长达6个月的“太空出差”

其间

他们迎来了问天实验舱和梦天实验舱

亲历空间站三舱组合体完成“T”字构型组建

创造了多个首次——

我国航天员首次从问天气闸舱出舱、首次完成舱外救援验证

以及首次“太空会师”

中国载人航天史永远铭记这一天

2022年11月30日

神十四乘组与神十五乘组

在中国人自己的太空家园紧紧相拥

他们的声音响彻寰宇:

“中国空间站,永远值得期待!”

2025年4月23日

神二十乘组指令长陈冬即将再赴苍穹

加入中国人民解放军航天员大队15年

岁月在他的鬓角留下风霜些许

与之对应的是更丰富的飞天经验与更深刻的任务理解——

“空间站转入应用与发展阶段,科学实验的精准实施和舱内外设备维修防护成为主要任务。”

他带着两名年轻的第三批航天员

将训练重心锚定在强化操作精准度 心理稳定性 团队协同默契度与应急处置等能力

尤其是应急处置能力

他们经常随机穿插故障训练

三人分工明确

同时与地面团队高效协同

并形成了“训练、复盘、优化”的闭环提升机制

陈冬说:“能力一定是逐步完善的,不到火箭点火那一刻,都不能停止准备。”

“我在天地之间翱翔

飞跃地球,穿过家乡

……

怀揣着对祖国的爱

讲述飞天的梦想”

这是陈冬在太空中为祖国写的诗

也是他灿烂的征途与梦想

记者:李国利 占康 刘艺 刘一诺 李明刚

神二十乘组航天员陈中瑞:开拖拉机?开飞机?开飞船!

神舟二十号载人飞行任务航天员陈中瑞

中共党员

中国人民解放军航天员大队四级航天员

当一个人同时拥有热爱和天赋

他能飞多高?

来看陈中瑞的回答——

1984年 他出生于河南滑县陈大召村

从小他就对机械表现出浓厚的兴趣

据陈中瑞父亲回忆

刚学会走路时 他就摇摇晃晃爬上拖拉机

有模有样地学着大人操作

那时陈中瑞的梦想是成为一名拖拉机驾驶员

初三毕业那年

陈中瑞偶然得知高考可以报考空军飞行员

此后1000多个清晨

见证了少年为梦想的蓄力

他几乎每天都会早起半小时锻炼身体

有时还会练习武术强身健体

“空军选拔时,有一项检查是用竹签在皮肤上划几下看反应。为了降低皮肤敏感度,我天天挠自己。”

陈中瑞笑着回忆

“我到现在也不知道是出红印好还是不出红印好,但对那时的我来说,必须全力以赴。”

2003年

陈中瑞被原空军长春飞行学院录取

他再一次表现出非凡的天分

在同批次飞行学员中首批放单飞

当他驾驶战机呼啸而过

内心深处又多了一重渴望——

飞得高一些 再高一些 冲出大气层

“但我知道选拔航天员的机会可遇不可求,所以还是专心飞行。”

陈中瑞说

时代的浪潮奔涌向前

2018年

中国第三批航天员选拔工作正式启动

陈中瑞意识到

曾经遥不可及的太空梦 或许近在眼前

报名 参选 入选 训练

不只热爱 更有一份信念支撑着他——

为祖国出征太空

“刚进航天员大队时,我在基础理论学习上面临巨大挑战。”

30多岁的年纪重回课堂

一年内要学完30多门理论课程

涵盖热力学、轨道力学等诸多陌生复杂的领域

陈中瑞咬紧牙关“啃”下一个个硬骨头

死记硬背解决不了问题

他就向有相关专业背景的队友请教

多年养成的思维方式和操作习惯不适用于航天员操作

他就从头再来 一点点剔除曾不懈努力才烙在身上的肌肉记忆

终于

陈中瑞以航天驾驶员的身份入选神二十乘组

“这是我个人第一次圆梦太空,是神舟飞船第20次飞向宇宙。”

这个春天 陈中瑞将飞出自己的新高度 飞向中国航天的新高度

记者:李国利 占康 刘艺 米思源 韩启扬

神二十乘组航天员王杰:脚踏实地的攀登者

神舟二十号载人飞行任务航天员王杰

中共党员

中国人民解放军航天员大队四级航天员

“人虽渺小,但心可以无限广阔。”

1989年9月 王杰出生在内蒙古巴彦淖尔

一块地和一群羊 是家里的主要经济来源

小时候帮父母干完活 他喜欢爬上阴山静静地待会儿

看草像云翻涌 看天比地辽阔

其余时间大多被他用来读书

透过书页 更大的世界在他眼前徐徐铺展

“常立志,不如立志长。”

为了念更好的初中 王杰到亲戚家借宿

从跟不上新学校的进度 到成绩稳定名列前茅

他用了很多个提前到校预习的早上

和站在路灯下背书的晚上

2003年10月16日

航天英雄杨利伟乘坐神舟五号载人飞船回到地球

距着陆点400公里外的课堂上

王杰看着老师在黑板上写下这条新闻

那天 他第一次听到“航天员”3个字

那天 中华民族千年飞天梦终成真

“越努力,机会就越多。”

高考填报志愿时

王杰毫不犹豫地填上“沈阳航空航天大学”

如愿进入飞行器制造专业学习4年

2011年 他考入北京航空航天大学 攻读力学专业硕士学位

其间实现硕博连读 继续向工程力学方向深造

登高望远 登得更高望得更远

在王杰的不懈攀登下

他的人生轨迹 与航天事业发展道路渐渐交叠

2018年 我国第三批航天员选拔首次扩大了范围

相关科研院所和高校人员有机会成为航天员

当时在中国航天科技集团五院某航天器平台总体工作的王杰

在这次选拔中脱颖而出

“做踏踏实实的人,干实实在在的事。”

航天员训练中 王杰不断挑战自我

因长期伏案工作缺乏锻炼

他主动加练充分调用肌群 直到体能过关动作规范

他还习惯把不熟悉的知识随手记下来

隔段时间就复习一遍

宿舍柜子里10多个笔记本 都被翻得厚厚的

“做踏踏实实的人,干实实在在的事。”

这是王杰身体力行的人生信条

也是载人航天精神最生动的注脚

“这是一种精神的传承。”

在进入神二十乘组前

王杰的来时路

是为了达成技术指标

与多个分系统日日夜夜的合力攻关

“常常想到研制东方红一号卫星的前辈们白手起家,

面临无人可请教、无处可借鉴的处境,

他们计算推演用的纸,堆起来比办公桌还高。”

中国载人航天精神一脉相承

“特别能攻关”的精神特质

在代代航天科研人员身上显现

1970年4月24日

“东方红一号”卫星成功发射

我国航天事业 由此开端

55年后的这一天

第20艘神舟飞船即将进入太空

从科研一线走出的航天员王杰

也将以航天飞行工程师的身份叩问苍穹

乘着时代的长风

这位脚踏实地的攀登者

触摸到了前所未有的新高度

记者:李国利 占康 黄一宸 韩学扬

神舟十九号航天员乘组将于4月29日返回东风着陆场

新华社酒泉4月23日电(记者 李国利 于嘉)“神舟十九号航天员乘组在与神舟二十号航天员乘组完成在轨轮换后,计划于本月29日返回东风着陆场。”林西强在23日上午举行的神舟二十号载人飞行任务新闻发布会上说。

林西强是中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任。

2024年10月30日,神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功,蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员入驻中国空间站。

“神舟十九号乘组在轨驻留已满175天,目前各项工作进展顺利,3名航天员状态良好。”林西强介绍,任务期间,他们进行了3次出舱活动和6次载荷进出舱任务,创造了航天员单次出舱活动9小时时长的世界纪录,蔡旭哲已执行5次出舱活动,成为出舱次数最多的中国航天员,宋令东成为我国首名进行出舱活动的“90后”航天员,王浩泽成为首位进驻空间站的女航天飞行工程师。

“特别是前期一次货物出舱安装时载荷适配器意外卡滞,神舟十九号航天员乘组在第一次出舱活动期间,进行成功处置,为保障后续试验任务顺利实施发挥了重要作用,也充分展现了乘组过硬的业务能力。”林西强说。

在空间科学与技术试验方面,神舟十九号航天员乘组共参与实施了88个项目,覆盖空间生命科学、微重力基础物理、空间材料科学、航天医学、航天新技术等领域,取得了阶段性成果。特别是国际上首次在轨利用全光阱实现旋量玻色-爱因斯坦凝聚态制备,建成国际首个空间光晶格量子模拟实验平台,原子温度冷却到了数十pK,达到了国际领先水平。同时,生成了13余种102个各类样品,将随神舟十九号飞船返回地面。

“后续,这些样品将由科学家深入开展分析研究,有望在基础理论前沿研究、新材料制备、空间辐射与失重生理效应机制、亚磁生物效应及分子机制等方面取得一批重要的科学应用成果。”林西强表示,目前,他们正在开展乘组轮换和返回前的各项准备工作。