丰田急呼:中国正吞食日本氢能霸权!氢能重卡凭何横扫全球订单?

丰田氢能部门总裁山形充正忍不住发出警告:中国在氢燃料卡车领域已经技术领先,燃料成本只有日本的三分之一,加氢站建设速度快得让人瞠目结舌,而且中国已经占据了全球氢能商用车市场的绝对份额!

这可不是小事。要知道,丰田可是全球氢能研发的先驱者之一,他们的氢燃料电池车"Mirai"早在2014年就商业化了。如今,这位氢能领域的"前辈"却对中国氢能产业发出了如此强烈的危机警告,这背后到底发生了什么?为什么中国的氢气重卡能发展得这么快?这是否意味着我们熟悉的电动车将被取代?氢气车真的安全可靠吗?

中国氢能的"降维打击"

2024年的一组数据很能说明问题:中国氢能商用车销量已经占到全球的50%以上。这是怎么做到的?

关键在于成本控制。在日本,氢气价格高达2000元/公斤,贵得不行。而在中国,氢价只有500-1000元/公斤,仅为日本的三分之一到二分之一。

这种成本优势是怎么来的?

一是充分利用工业副产氢。比如钢铁厂炼钢过程中会产生大量氢气,以前都白白浪费掉了,现在可以收集起来用于氢能车,这就相当于变废为宝了。

二是可再生能源制氢成本走低。随着光伏、风电成本大幅下降,用绿电制氢的成本也在快速下滑。中国的电解槽(就是用电分解水制氢的设备)产能已经占到全球的一半以上,规模效应进一步压低了成本。

举个例子,中国某氢能示范区的绿氢价格已经从三年前的每公斤70元降到了现在的30元左右,降幅超过50%。按这个趋势,2030年前后,绿氢价格有望与灰氢(化石燃料制氢)持平,那时氢能车的经济性将会大幅提升。

中国在氢能领域的成功不仅仅是靠成本优势,在核心技术上的突破同样令人瞩目。

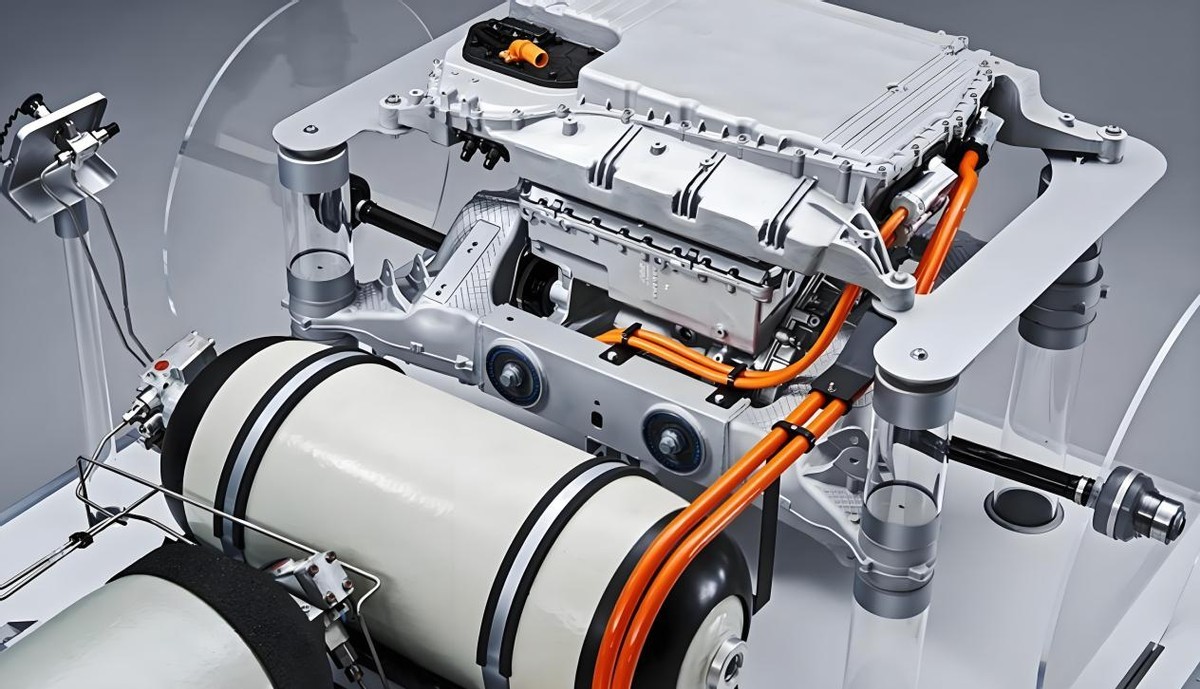

我国研发的氢燃料电池已经攻克了寿命这个世界级难题,使用寿命突破了3万小时,相当于一辆汽车能跑150万公里,差不多是从地球到月球来回的距离了。

与此同时,燃料电池系统成本大幅下降了60%,让氢能车的价格不再高不可攀。在储氢技术方面,中科院研发的新型储氢合金实现了能量密度提升300%的重大突破,让同样大小的储氢罐能装下更多的氢气。

更令人振奋的是,被称为"赛道1000"的液氢储运系统已经能够支持单次续航超过1000公里,这意味着一辆氢能重卡加一次氢就能从北京直达武汉,解决了长途运输的最后一公里问题。

这些技术进步不是孤立的,而是构成了一个完整的技术链,共同推动中国氢能产业走在了世界前列。

国际赛场上的"龟兔赛跑"

国际氢能发展正上演着一场现实版的"龟兔赛跑"故事。

中国就像那只健步如飞的"兔子",一路狂奔不止——加氢站如雨后春笋般拔地而起,氢能卡车在公路上的身影越来越多,成本曲线持续下降,创新技术层出不穷。

反观其他国家,则仿佛陷入了"乌龟"般的缓慢节奏。美国因政策摇摆不定,削减了氢能领域的财政投入,项目进展举步维艰。

日本虽然早早打出氢能公路的旗号,但实际建设速度远不及预期;欧盟雄心勃勃地提出了2030年可再生氢发展目标,却被自家审计机构质疑为不切实际的空中楼阁。

这种明显的速度差距已经让包括丰田在内的国际氢能巨头坐不住了,他们公开警告:如果各国不迅速采取行动,未来全球氢能供应链和技术标准很可能将由中国一家主导。

当然,这场马拉松式的竞赛远未到终点,各国都在积极调整战略,拿出自己的"绝活",未来的氢能版图还有很多变数和可能性。

氢力电力并非你死我活

说到新能源汽车,很多人常问我这样一个问题:既然电动车已经发展得风生水起了,为什么我们还要费力气发展氢能车呢?这两者是不是互相竞争,最终只有一个会胜出?

实际上,氢能和电池技术并非你死我活的对手,而是各自有着独特优势的合作伙伴。电池技术在短途出行和轻型车辆领域表现出色,充电设施也相对容易建设;而氢能则在长途重载运输中大显身手,加氢速度快,还能有效减轻电网负担。

想象一下一辆载重40吨的大卡车,如果采用纯电池驱动,光电池的重量就可能高达8吨,不仅大幅减少了可载货量,充电时间还长达数小时,严重影响运输效率。而同样性能的氢燃料电池系统或许只有1吨左右,加氢十几分钟就能搞定,效率高得多。

从能源系统的角度看,如果所有交通工具都转向电动化,电网将面临巨大压力。

而氢能作为一种理想的能源载体,可以在风电、光伏等可再生能源丰富时制取存储,需要时再转化为电能使用,有助于整个能源系统的平衡稳定。

因此,未来的脱碳之路很可能是多种技术共存发展:城市通勤以电动车为主,而长途货运、重型机械等领域则由氢能担当主角,各自发挥所长,共同构建低碳交通新格局。

氢能车安全吗?

说到氢能车的安全性,很多朋友会担心:"氢气不是很容易爆炸吗?开着氢气车上路不就是开着'炸弹'吗?"这种顾虑很自然,但实际情况可能会让你大吃一惊。

氢气确实是可燃气体,但它的物理特性反而使它在某些方面比汽油还安全。想象一下,氢气的密度只有空气的1/14,一旦泄漏就会迅速向上扩散,不像汽油会在地面积聚形成火灾隐患。

虽然氢气的燃烧范围较宽(4%-75%浓度),但它的爆炸能量低,燃烧后只产生水蒸气,不会像汽油那样形成大面积火灾。

现代氢能车的安全系统堪称"多重防护"。储氢罐采用的碳纤维复合材料强度是钢材的6倍,能经受住1.8米高度的跌落测试,甚至是枪击试验!

车上通常配备4个以上的氢气传感器实时监测,一旦检测到泄漏立即切断供氢并报警。整个储氢系统的框架是整体式设计,即使在碰撞中也能有效保护储氢罐不受损。

当然,任何技术都不是完美的。氢能车也面临一些安全挑战,比如在地下车库等密闭空间需要特别注意通风和监测,以防氢气积聚;碳纤维储氢罐制造成本高,需要定期专业维护检验(通常每3年一次)。

过去几年也确实发生过几起氢能相关事故,如2024年韩国忠州公交车爆炸事件,但深入调查发现大多数事故都与操作失误或维护不当有关,而非技术本身的缺陷。

总的来说,通过先进的材料科学、传感监测和智能控制系统,氢能车的安全性已经接近甚至在某些方面超过了传统燃油车。随着标准规范的不断完善和技术的持续迭代,氢能车的安全性只会越来越好。

回望中国氢能重卡的发展历程,从早期的试验示范到如今的全球领先,我们看到的不仅是一项技术的突破,更是一整套产业生态的成功构建。

氢能重卡的崛起,为我们展示了中国在新能源领域的系统思维和执行力。它不仅仅是对当前交通运输的革新,更是面向未来能源体系的重要布局。

在碳达峰碳中和的大背景下,氢能作为清洁能源的重要载体,其意义远超出交通领域,延伸至工业制造、建筑供能、电网调峰等多个方面。

当然,氢能之路并非一帆风顺,技术迭代、基础设施建设、市场培育等方面仍有诸多挑战。

中国氢能产业的加速发展,不仅是对全球能源转型的重要贡献,也将为我国构建新发展格局提供强劲动力。