圣彼得、圣马可、圣索菲亚三座大教堂的区别到底在哪?

圣彼得大教堂

1

本期 ▶我们将走进与中世纪息息相关的教堂建筑艺术,它们几乎见证了整个帝国的兴衰历史。在罗马,无论你是帝王还是贫民,都要从它那里来获取心灵的安慰,在政教合一的中世纪历史中,它拥有着非常强大的意义。

拜占庭、哥特式、穹顶、飞扶拱等这些我们熟悉的字眼在整个中世纪里,被大量的应用到教堂的建筑设计中。但所有的这一切都只围绕着一个词汇,那就是宗教。

无论是在西方还是在东方,自古以来,搞艺术的人永远都脱离不了宗教与历史,这二者几乎完全承载了艺术作品的创作源泉,前者为艺术家提供了灵感和依托,而后者则是任何人都无法挣脱的轨迹。

公元326-333年间,罗马此时还处于帝国时期,君士坦丁大帝的辉煌闪耀着整个西方世界,著名的圣彼得大教堂于此时开始建造。

公元333年该教堂完工,但在当时它只不过是一个很小的礼拜堂。我们今天看到的圣彼得堡大教堂是在公元1503年进行了重建的结果。

圣彼得大教堂

该教堂总建筑面积达到了2.3万平方米,其主体建筑高45.4米,长约211米,最多可同时容纳近6万人进行礼拜。

它又被称作为圣伯多禄大教堂、梵蒂冈大殿,该教堂现在位于梵蒂冈,在这个世界最小国家里却有着全世界最大的教堂,它的建成也完全可以写一部历史剧。

14世纪中期,中世纪已经结束,文艺复兴才刚刚开始,所以这座教堂应该是文艺复兴的产物,但我们有必要通过这所教堂来了解中世纪的建筑艺术,因为它建造的时间跨度和难度足以说明所有古罗马教堂建筑艺术的辉煌。

从1503年尤里乌斯二世(罗马教皇)决定重建它开始,在后面长达100多年的时间里,当时西方最著名的建筑大师、艺术大师都在为它倾尽全力。我猜想尤里乌斯二世很有可能把对四分五裂的意大利地区重新统一的精神寄托放在了这所教堂上。

2

多纳托·布拉曼特,这个有点陌生的名字与圣彼得堡大教堂密不可分,他正是这所教堂的第一任建筑设计总监,同时他也是拉斐尔的朋友,当然也是米开朗基罗的死对头,之后我会在文艺复兴时期再讲讲他们几个人之间的恩怨。

老哥在接到了教皇给到的任务后已经50多岁了,虽然他很希望能够为罗马再创奇迹,但他设计的教堂在去世后也没有建完,无奈之下只能转交到拉斐尔的头上。

古罗马式的教堂一般可以分成传统的罗马式、拜占庭式、哥特式三种,而这座教堂由于经历了太多的时间和设计者,所以等同于它将教堂的建筑样式进行了融合。

对于教堂建筑风格分类的理解是欣赏作品必须要知道的知识点。

首先我们如果从平面构图上来理解,罗马时期的教堂分为集中式、巴西利卡式、希腊十字式、拉丁十字式等。

而如果你从高度和穹顶的复杂来思考的话,那则会出现传统的圆拱、尖拱、交叉肋拱、飞扶拱等建筑,例如越来越高的哥特式建筑。

以下重点梳理内容(必读):

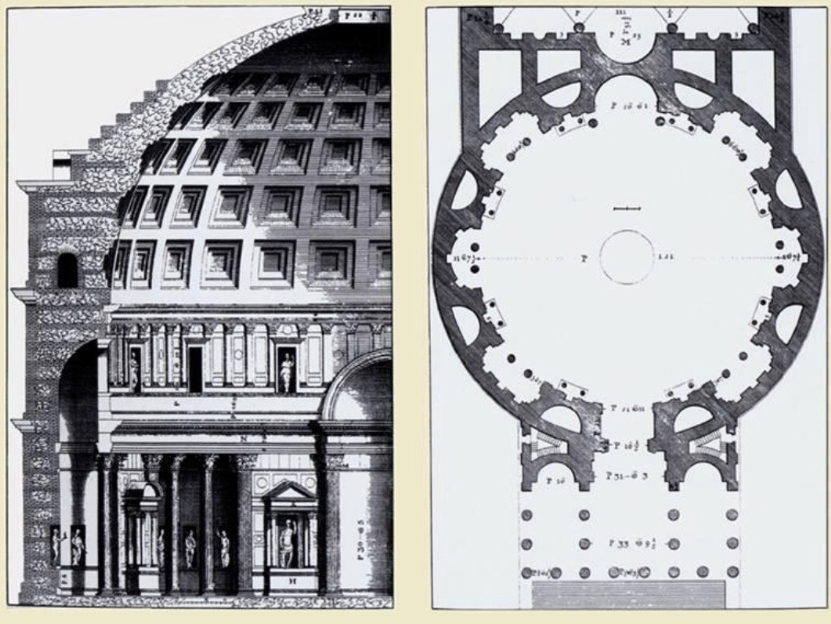

集中式:可以理解为所有东西以一个中心点而扩展,完美的代表就是万神庙。这是东正教也就是拜占庭帝国常用的教堂设计,因为他们认为所有人都有资格领圣血圣体,所以集中在一起就是凸显这人们平等。(圣血圣体可自行百度查看)

集中式

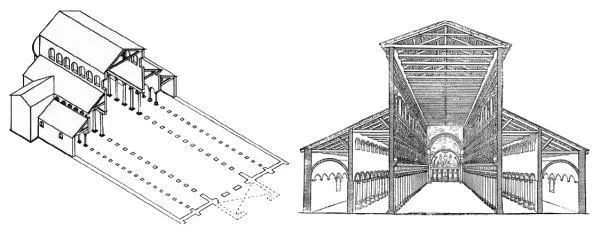

非集中式:是西罗马帝国的偏爱,因为那边的天主教认为不是谁都有资格与上帝沟通,领圣血是神职,需要专业的人,而普通信众只可以领圣体。所以,将教堂分成了几个部分,巴西利卡就是这种设计形式。这也体现了中世纪西边教皇统治的极致,等于从骨子里告诉你神职和普通人是有区别的。

巴西利卡式

巴西利卡:建筑形式为东西走向,用圆柱将内部空间纵向分成了几个部分。一般分割的区域会呈现中间大、两边小的样式。原本设计的是东侧为大门,圆拱在西侧。

后来完全反了过了,圆拱即圣坛的位置改成了东侧,西侧为大门,据说是因为祈祷耶稣受难的时候不用换方向。这种分割的形式也会与集中式结合,既中间为集中式,前后或两边进行分割。

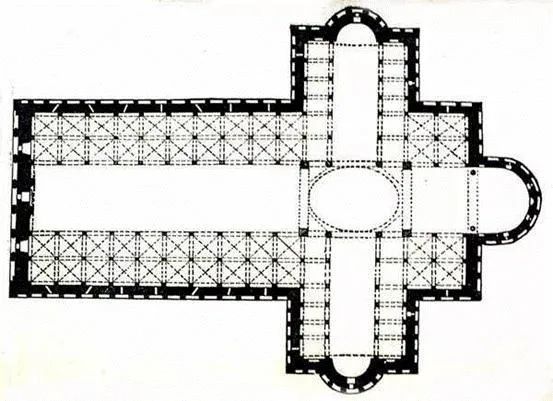

拉丁十字式

拉丁十字式:随着宗教仪式的复杂性,人越来越多,不同的仪式就要去到不同的位置。所以将原来长方形的巴西利卡式在横向上进行延伸,就像十字架一样的结构,但是这仍然具有很强的主次等级之分。

希腊十字式

希腊十字式:四个方向等长延伸,少了很多阶级等级,有点集中式的意思。

前面说过,布拉曼特去世后,圣彼得大教堂重建的任务交到了刚刚而立之年的拉斐尔身上,1513年,他接过重任,将之前希腊十字式的教堂设计改成了巴西利卡式,但后由于政治和战争原因被迫暂停。

7年后拉斐尔却英年早逝,使得教堂的建筑设计总监又要换人。顺便说一句,之前讲万神庙的时候说过,他去世后被安葬于罗马万神庙里面,可见当时的地位,如果拉斐尔没有去世的那么早,我们今天看到的圣彼得大教堂就一定不是这样的设计形式。

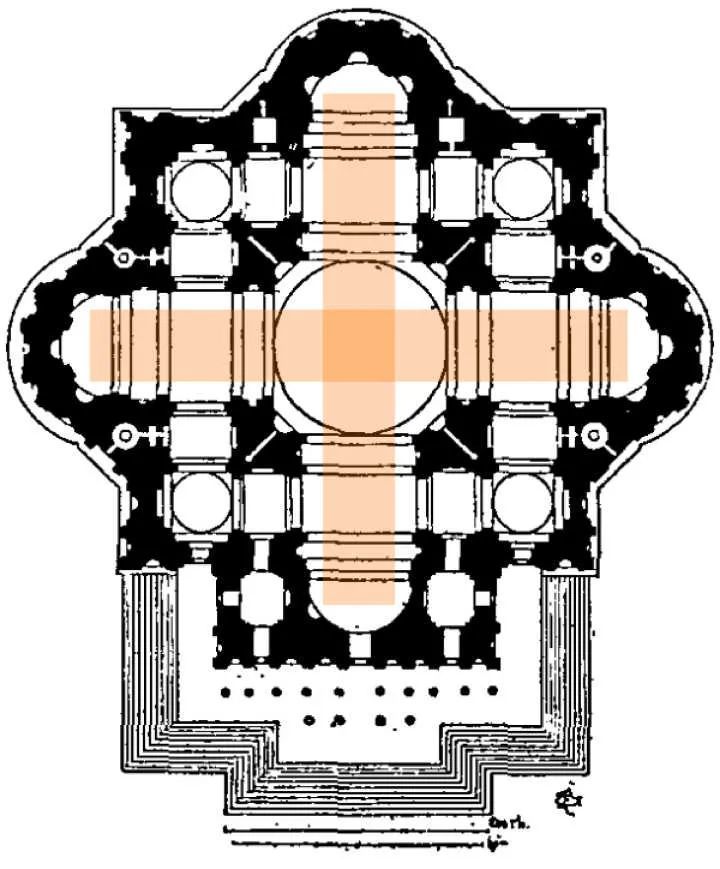

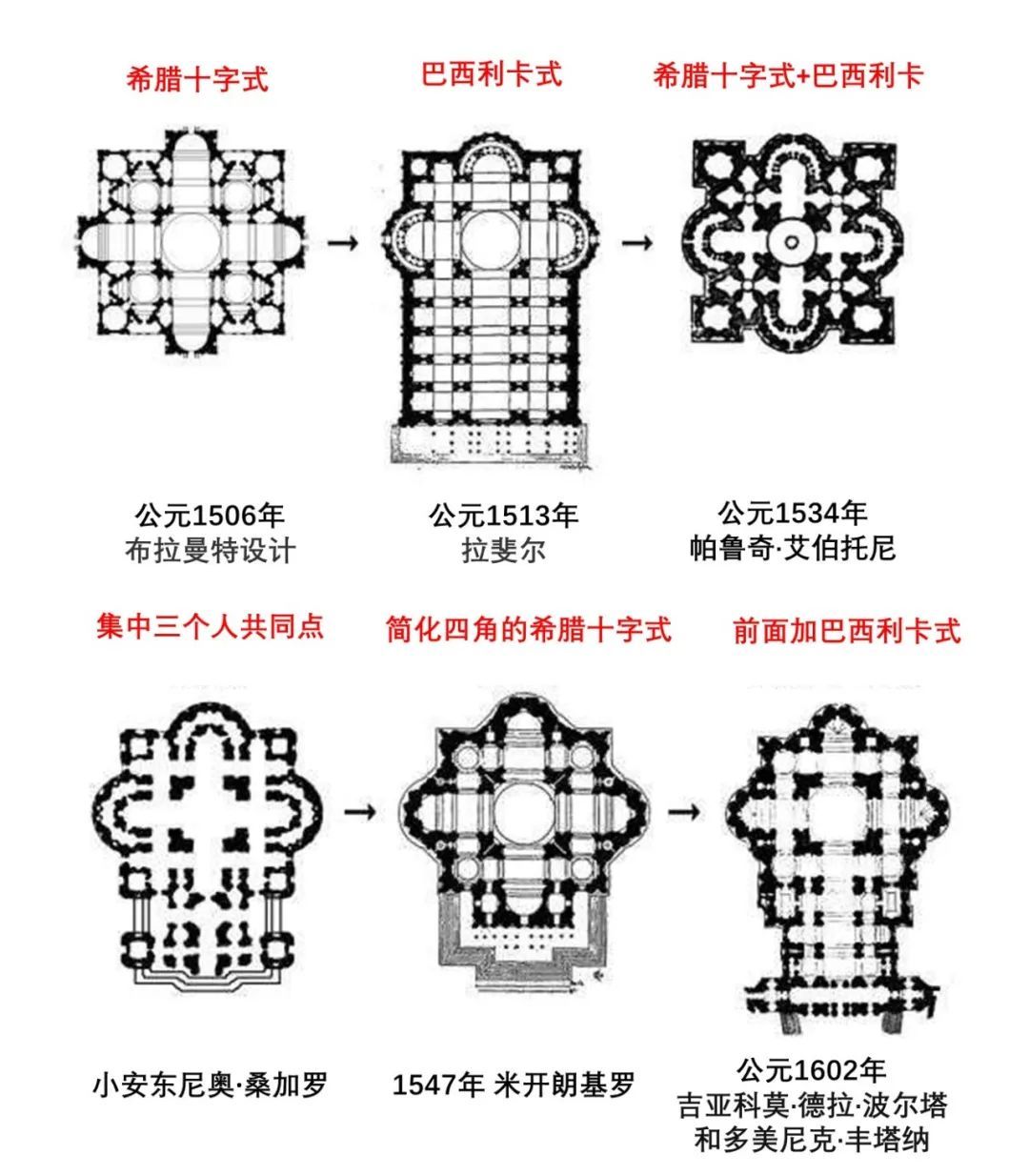

圣彼得大教堂的建筑设计演变过程(图片来自网络,加以自己的文字注解)。由这张复杂的图片能够看出,最初布拉曼特在接到这个项目的时候是想回归到古罗马文明的建筑辉煌,采用均衡的希腊十字结构。

拉斐尔去世后,在1534年,教皇保罗三室委派意大利著名的建筑师帕鲁奇·艾伯托尼继续这项浩大的工程。帕鲁奇在保留了第一任建筑大师布鲁曼特的希腊十字结构的同时,缩短了其宽度,又融合了拉斐尔当时设计的巴西利卡,但他的设计没有实施就被直接“腰斩”了。

1536年,小桑加罗出马,他的名气在当时也是不输于任何人的,聪明如他,他的设计就是将之前三个人设计进行融合。整体上偏拉丁十字式,只不过两边缩短了。同时又在教堂的西侧两边加进了哥特式的穹顶,毕竟这种象征着罗马教皇至高无上的地位的建筑不能丢。他对于拉丁十字的保留完美的展示了既不与民同乐但又有想平易近人的观点,这一波神操作想必教皇应该满意了吧!

“

在这里简单说一下,哥特式建筑最典型的代表就是尖尖的穹顶,这种建筑风格的形成其实是对于基督教文化的一种精神上的不断升华,说白了就是传统的古罗马乃至古希腊的圆形穹顶被逐渐往上延伸变成了尖的穹顶,并且穹顶越高就越能体现出宗教精神的力量,所以就是越来越尖,越来越高,有的直接就是塔。

”

事情到了这里你以为结束了吗?小桑加罗的方案完成了吗?

答案是当然不会,1546年,小桑加洛去世了,该项目被由朱里奥·罗马诺主持,但不幸的是在同年罗马诺也去世了。

我个人感觉这是一个极度高危的职业,难怪下一位“继承者”十分的不想接这个项目。

此时,72岁高龄的米开朗基罗被迫出山了,1547年,这个拖了长达半世纪之久的工程成了个烫手的山芋,准准的落到了小米的手里。但你可以拒绝甲方,但决不能拒绝教皇。

其实圣彼得大教堂未最终落成也有很多战乱和复杂的政治斗争原因的影响,但无论如何,大师就是大师。文艺复兴三杰的拉斐尔已经去世,此时他为了荣耀而战,出山后终于给出了一个完美的方案。

米开朗琪罗保留了最初布鲁曼特的希腊十字结构,只是他将教堂四角设计的更圆滑。虽然他们之间有些爱恨情仇,但活到72岁的米开朗基罗对于艺术是完全不带有个人情感色彩的。

我个人的猜想是希腊十字式结构在当时仍然复杂的政教体制下是最不触碰大家底线的,不偏不倚,不多不少,有高高在上的神权,也有平民百姓,这点做的刚刚好。

1564年,米开朗基罗去世,此时的项目基本已经完工了,教堂收尾工作落在了吉亚科莫·德拉·波尔塔和多美尼克·丰塔纳的身上,名字你记不住没关系,你要记住他们又改了设计!!!

在1626年圣彼得大教堂竣工时,前面多了三段巴西利卡式的建筑,整体看下来有点更偏向与拉丁十字式。

总之,这个长达120年的建筑终于问世了,它虽然饱经着沧桑与战火,经历了漫长的政治历史巨变,但终于与文艺复兴一起迎来了曙光。

3

如果你能坚持的看到这里,我会反手就给你一个大大的赞,这是多么热爱艺术的小伙伴啊!

但如果你还是有点晕的话可以稍微冷静一下,其实在古罗马后期,很多教堂的建筑都是将几种形式融合在一起的,只要你看懂了我精心总结的重点梳理内容,分清了巴西利卡和集中式的区别,那么曙光也同样属于你。

圣索菲亚大教堂就是一个典型的例子,它即是巴西利卡式的长方形分割走向,中间又是集中式的机构,是典型的拜占庭建筑。

圣索菲亚大教堂

所以你不用过多的纠结它一定是某一种建筑形式,只能说他包含了某一种形式。

值得注意的是,圣彼得大教堂是中世纪教皇国天主教的中心,而圣索菲亚大教堂是东正教也就是拜占庭帝国的中心。这些教堂虽然都惯用个“圣”字,让人傻傻分不清楚,但区别是非常的大的。

4

圣彼得大教堂、圣索菲亚大教堂,接下来还得说一个圣马可大教堂。

圣马可大教堂位于水城威尼斯市中心的圣马可广场上,公元828年有一个威尼斯商人将圣马可的尸体运回到了威尼斯,顿时那里成了圣地。(圣马可是耶稣的使徒,是《马可福音》的作者)。

圣马可大教堂

在公元829年,由于圣马可的威望,威尼斯开始修建这座教堂,并在公元1043~1071年间进行重建。

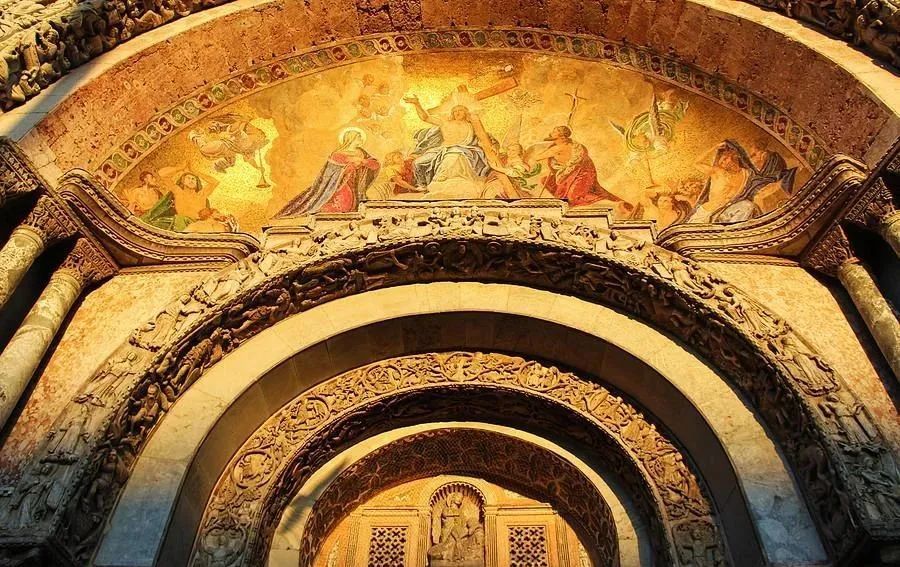

这座教堂是非常有意思的,它是集拜占庭、中世纪、哥特式、文艺复兴等多种建筑艺术元素于一体,其中教堂的5个穹顶的灵感据说是来自圣索菲亚大教堂。

教堂内部有400根大理石柱子,内外镶嵌的4000平米的马赛克镶嵌画,这些真的都很拜占庭。

圣马可大教堂内部镶嵌画

说它有意思不是因为它很“豪气”,而是它与之前两所教堂截然不同,圣彼得大教堂是天主教教堂。

圣索菲亚大教堂是东正教教堂这是非常明确的事。但圣马可教堂的神操作就是它本身有着天主教堂的灵魂,却非要贪恋东正教拜占庭的奢华。

要知道当时基督教被分裂成天主教和东正教的时候,是打的多么的不可开交。但在中世纪时期也就只有威尼斯敢这么做,因为当时他在脱离了拜占庭的统治后,也是经济武力两手抓,他是唯一一个不受西方黑暗教皇摧残的国家。

或许,威尼斯当时长期受到拜占庭帝国统治,根深蒂固的信奉者天主教的信众却仍然难以舍弃那份对于拜占庭艺术向往,毕竟谁也不想跟中世纪里西边那些不洗澡的人学。

于是,硬核威尼斯硬是把天主教的教堂用了最最纯正的东正教建筑设计模式,五个大穹顶和数不完的镶嵌画让人以为自己是去了拜占庭的东正教教堂。

但威尼斯其实也没有那么有钱,毕竟以前就是拜占庭管辖的一个小区域,但在第四次十字军东征后,他们就不一样了,圣马可大教堂中很多的宝贝都是来自拜占庭,他们从东边带来了大量的战利品,据悉那4000平米的镶嵌画里的各种宝石就是从圣索菲亚大教堂的圣坛中里洗劫来的。

圣马可大教堂外部镶嵌画

当然,成功的人总是有自己独特的为人之道,威尼斯后来因为拜占庭帝国的灭亡而开始迅速调转马头,哥特式的尖尖穹顶盖了起来,文艺复兴时期的古典画也不能丢,必须要让教皇知道,我威尼斯已经是天主教皇的人了。

这就是我前面所说的,圣马可大教堂是融合了很多种不同建筑元素的原因,由于政治和历史原因,我们今天见到的样子是一个有着天主教灵魂加上东正教与天主教外衣的综合建筑艺术。

圣索菲亚大教堂VS圣马可大教堂,这两个圣字打头的“冤家”足以见证了东西罗马帝国的强盛与衰落。也确立了天主教和东正教势不两立却又一脉相承的关系,所以说本是同根生相煎何太急这句话真的很实用。

我们在了解西方那些著名的教堂时,一定要知道他们的设计形式,因为建筑和纯艺术不同,它具有很强的功能性,例如里面所有的雕塑和壁画肯定都是围绕着宗教来的。集中式还是巴西利卡式,希腊十字还是拉丁十字有的时候能够看出它背后的历史故事,有背景的去欣赏艺术作品才能真正理解艺术本身。