一生执着出片的中国人,到底要出啥

五一假期开启,为这次小长假旅行做足准备的你,此刻或许正在路上,或许已顺利抵达目的地。

同程旅行数据显示,这个假期,除了北京、成都、上海等国内热门城市,韩国、日本、新加坡、泰国也将留下大家的旅行轨迹。甚至,部分勇敢的人已提前享受假期,采用“请四休十”的拼假方式争取避开客流高峰。

普遍来说,一年的小长假总共就3次(春节、五一、十一)。

春节要合家团聚,能放下压力、开启一场为自己游、摆脱班味的旅行机会最多2次,所以大家都格外珍惜。

但很多时候,事情的发展往往很讽刺。你越珍惜想要抓住和留下的,就越会错过。

我说的,是旅行过度出片——假如你想通过在朋友圈发布所谓充满网感的照片留住旅行的美好回忆,结果很可能事与愿违。

出片,无限压缩有效旅行时间

都叫黄金周了,人多自然不是变量,在大家的心理预期内。不过,人多时,是否非要排队打卡出片,却是一个可控变量。

举个小红书上的热门旅行目的地——日本箱根。如果你打算去这旅行,旅行攻略里一定会有水上鸟居(相传是通往异世界的大门)的选项。如果是1日游,你需要早上7点从东京出发,花2个多小时、换乘2次交通工具抵达鸟居。而到了鸟居,你会发现,人比樱花烂漫。

你要复刻博主经典打卡姿势的鸟居,已被提前一晚住在箱根的人抢占机位。你控制得了自己的步频,却控制不了景点的队形。

游客纷纷打卡留念的,其实是鸟居的背面。

打卡出片,你需排队30分钟到1小时(纯看运气),并花15分钟拍照(保守估计)。而复刻博主的拍摄角度,拍出氛围感绝非易事。你很可能怎么拍都觉得差点意思,不甘心就容易较劲,重拍!

打卡一上头,你好像忘了,鸟居只是箱根约70个景点之一。一上午过去,你只拍了鸟居。

后来的行程,你都忙于寻找博主同款的打卡点,并以其为依托摆出各种姿势拍照,在确认得到心仪的照片后转身离去。明明身处现场,你却在排队等待中刷着与箱根相关或不相关的小红书/抖音。

纠结旅行时长已经没意义了。越急就越难出片,越难出片,你就越不想往下个点赶......景点还有很多,你却很容易因为不出片而卡住。结果自然是前松后紧,很多想去的景点......终于还是没去成。

有人开玩笑,说这种执着叫留痕。好比工作没发给领导等于活没干,出门不出片就等于没旅行。但是,向别人证明我们去过某处,并有照片为证,难道比记住当下的所见所感更重要吗?

研究表明,由于旅行者在到达目的地时已确切知道想拍哪些类型的“模板化”照片,因而过度依赖电子设备,削弱了他们与目的地的真实互动,难以专注于当下体验。

如果你说,出片是要在日后上班感觉暗无天日的时候,能翻出来回忆旅行时的幸福感的。

那么,拍照对于强化旅行记忆来说,确有好处。2016年,美国研究人员招募了234名参与者,分为拍照组和无拍照组,研究拍照对旅行记忆的影响。结果表明,相较无拍照组,拍照组在实验结束后不查看照片的情况下,愉悦度仍展现出显著的时间持续性优势,即主动拍照行为增强了参与者的沉浸式体验感与主观愉悦度。

不过,这项研究的前提是记录对自己有触动的风光,而不是反复拍自己。让自己成为焦点的拍摄方式不是对旅行记忆的记录。

旅行就怕“反复拍自己”式的“过度”出片——嘴上说着要摆脱班味,假期却在为精装的朋友圈打工。到此一游式的照片是不够的。一张照片拍了删、删了拍,反反复复,一切都让位于出片。

对巴厘岛游客的观察发现,游客会拍摄大量照片,并不断查看以确定是否满意,或是否需继续拍摄。但在此过程中,他们似乎并未享受所在的地方或体验其中的乐趣。

时间,都在出片和无聊排队中耗尽了。对了,还有修图!美图精修1小时,发朋友圈后,你会忍不住每5秒刷新一次,放大缩小,反复欣赏,看着朋友圈点赞数的增加,仿佛才是一天最快乐的时候。

当然,爱修图的不只是你,大家几乎都在修图。2020年,“美图秀秀”发布的Plog行为研究报告显示,用户全年活跃的高峰集中在节假日,节假日的平均活跃度比平时高出135%。其中,为“自己”修图的用户占比65%。

美图秀秀的报告还指出,用户的修图时间集中在午间12-13点和晚间19-20点。也就是说,打卡后的吃饭时间,是大家修图的高产时段,真是一刻也不允许自己闲着。

你对出片要求高,受伤的不止拍照的ta

期望越大,失望越大——用来形容看到别人帮你拍的照片时的感受,很贴切。

出不来片的结果就是黑脸不说话、或吵架、或财产损失。比如,嫌弃老公拍照丑大发雷霆把手机一脚踩碎、哭喊要跳崖的,恼火闺蜜给自己拍照不走心的,偷拍别人女朋友,被发现后原地分手的,给老伴拍照手抖把手机甩湖里,紧急高呼景区管理员的......人间百态,一地鸡毛。

其实,帮你出片的人也挺委屈,尽管不那么情愿,ta充当了你的人肉自拍杆。一组荷兰研究人员关于拍照与幸福感关联性的田野调查表明,快乐的游客将摄影作为一种社交互动或游戏,而不是为了拍照而拍照。当拍照并非由衷,而是作为游客必须履行的义务时,并不能给游客带来幸福感。

某些网红打卡点,必须在特定时间和光线下出片。例如,大连的网红打卡点海之韵公园晨曦沙滩,只有上午阳光好时才能拍出海面波光粼粼的感觉,下午就是断崖的阴影区。早起加特种兵式徒步盘旋爬坡2.2公里,你的出片搭子也在吃苦受累。

研究人员观察到,在荷兰海牙的斯海弗宁恩,一位女士在一艘船前给她的丈夫拍了张照片。他们的行为刻板、程式化,没有笑声,也没有交谈。

为出片和同行人翻脸还好说,人们还很可能和别的游客起冲突。风景越好、越适合拍照的地方,人也越多。而游客过多导致的过度等待时间会产生挫败感和焦虑,容易引发争吵。比如“有人员为占拍照位与游客争执”、“玉龙雪山游客因排队拍照打架”,“四川三星堆博物馆游客轮凳子打架”,以及“别人在吵架争执你录影被发现”......

出片还可能对目的地和目的地的居民造成负面影响。比如,法罗群岛在近几年因为网络图片而成为热门旅游地。当地人口只有5万多,游客每年却有11万。旅游局调查发现,住在风景优美地区的居民更容易遇到游客打扰。部分摄影爱好者为拍摄私人领地景观,会干扰居民正常生活。一位牧羊人抱怨:总有不速之客驱车前来拍照,打扰他的放牧工作,甚至在他使用卫生间或洗澡时,都得确保外面没有游客站着。

因此,作为一项主动措施,法罗群岛的旅游委员会发起了“维护关闭”活动,在春季的两个周末,整个国家对游客完全关闭。类似地,另外一些旅游目的地甚至采取了更为严格的措施——实施全面的游客禁令,比如泰国的皮皮群岛和菲律宾的长滩岛。此外,日本京都的祇园地区则实施了禁止游客拍照的规定。

京都祗园区的摄影禁止标志

有些人出门旅行寻求放飞自我,暂时摆脱日常规矩。美国学者贾法里(Jafari)把这种旅行分成三个阶段:出发前憋着劲想搞事,旅途中活在自嗨的小世界,回来后还得重新面对现实。不过不同人撒欢的程度不一样,有的人很容易玩脱。

比如,追求刺激型的打卡,导致很多人为了一张人生照片而草草结束了人生。2021年的一项研究综述表明,过去十年记录了250多起危险旅游自拍的死亡事件,尤其是与从高处坠落有关,如悬崖边缘、瀑布和火山边缘。

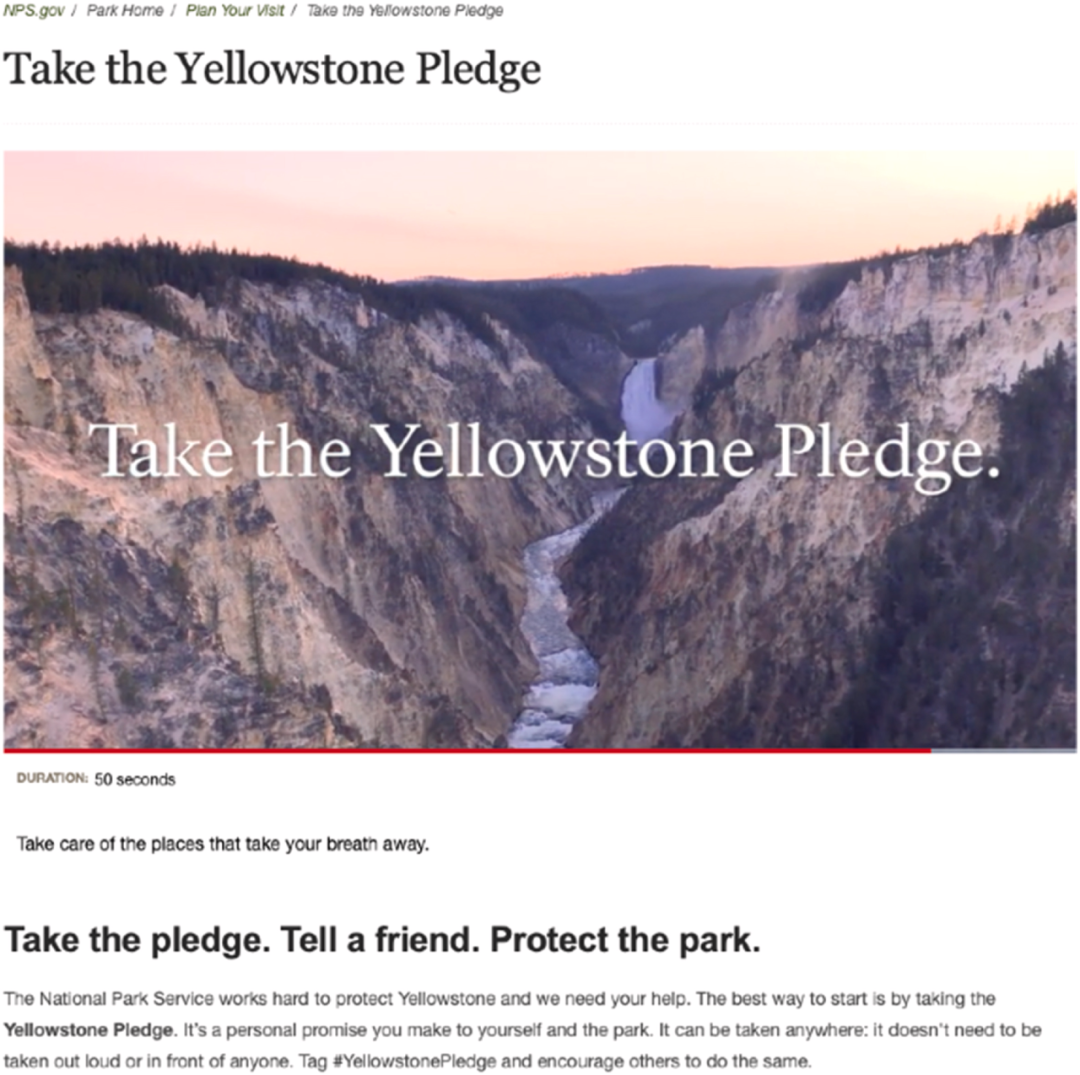

黄石公园发布的黄石誓言:践行安全自拍。没有一张照片值得伤害自己、他人或公园

况且,人们所谓的出片要求高,所谓的网感、氛围感,也只是社交平台定义的。我们习惯了“套模版”、“抄作业”,跟风复制惯了,审美自然就丢了。

警惕!

照片,还是照骗?

看似精心准备的旅行,说白了,还是博主种草我们打卡。而“种草—打卡”是一种心理层面的呼应关系。那些种草话语(“不会有人不去吧?”)很容易在我们心中形成张力,让我们认识它、喜欢它,并寻找前往的机会。

一个地方可能仅因传闻中拍照好看或一张完美的照片就火起来,引起大家争相打卡、拍同款。可真正到一个被吹爆了的网红点,才会发现场景设置经常是形式大于内容、仪式大于意义。可即使大家知道自己被骗了,也要加滤镜强制出片,嘴严接着骗别人。

去坚尼地城的人嘴真严(网红出片图是透过篮球场铁丝网的小洞拍的)

为什么?

因为,随着智能手机和社交媒体的普及,个人照片被用来构建一个人的理想化身份、增强社会联系、获得社会回报(点赞)。而只要这个地方表达了自己的价值观,即使网络和现实有偏差,也可以容忍(自我一致性)。

正如B站摄影Up主不懒李说的:“大家都太需要一场让别人看到的旅行了。女孩需要展示容貌,男孩需要展示精致,母亲需要展示育儿有方,老年需要展示子女恭顺......中产需要展示自己还没有从中产滑落”。

旅行的目的,不自觉地从摆脱班味的“为自己游”逐渐走向“游给他人看”,上传照片和感谢捧场成了体面的新社交方式。我们在努力成为朋友圈里的“潮流者”和“尝鲜者”。

当照片在网上分享时,他人的反应(无论是负面还是没反应),甚至仅仅预期他人的反应,都可能引发我们的各种负面情绪——对自我呈现的担忧、自尊心下降、焦虑等等。

那什么是“为自己游”?举2个例子。

第1个例子是前面提到的法罗群岛,在对游客关闭期间,会允许一些游客以 “志愿游客” 的身份进入。这旨在吸引 “好” 游客——乐于结识当地人,并且希望能对所游览的地方做出某种积极贡献。志愿游客会与当地人一起工作,清理和保护那些受游客活动影响最大的区域。

于是,游客与当地人有了更深入的交流。游客的旅游动机由打卡转变为了去获得一种与当地文化和社区深度融合的、真正原汁原味的体验。

旅游中的跨文化体验被视为丰富的叙事学习、尊重、欣赏、灵感、团结和平等的来源。图为法罗群岛建于11世纪的农场和博物馆。

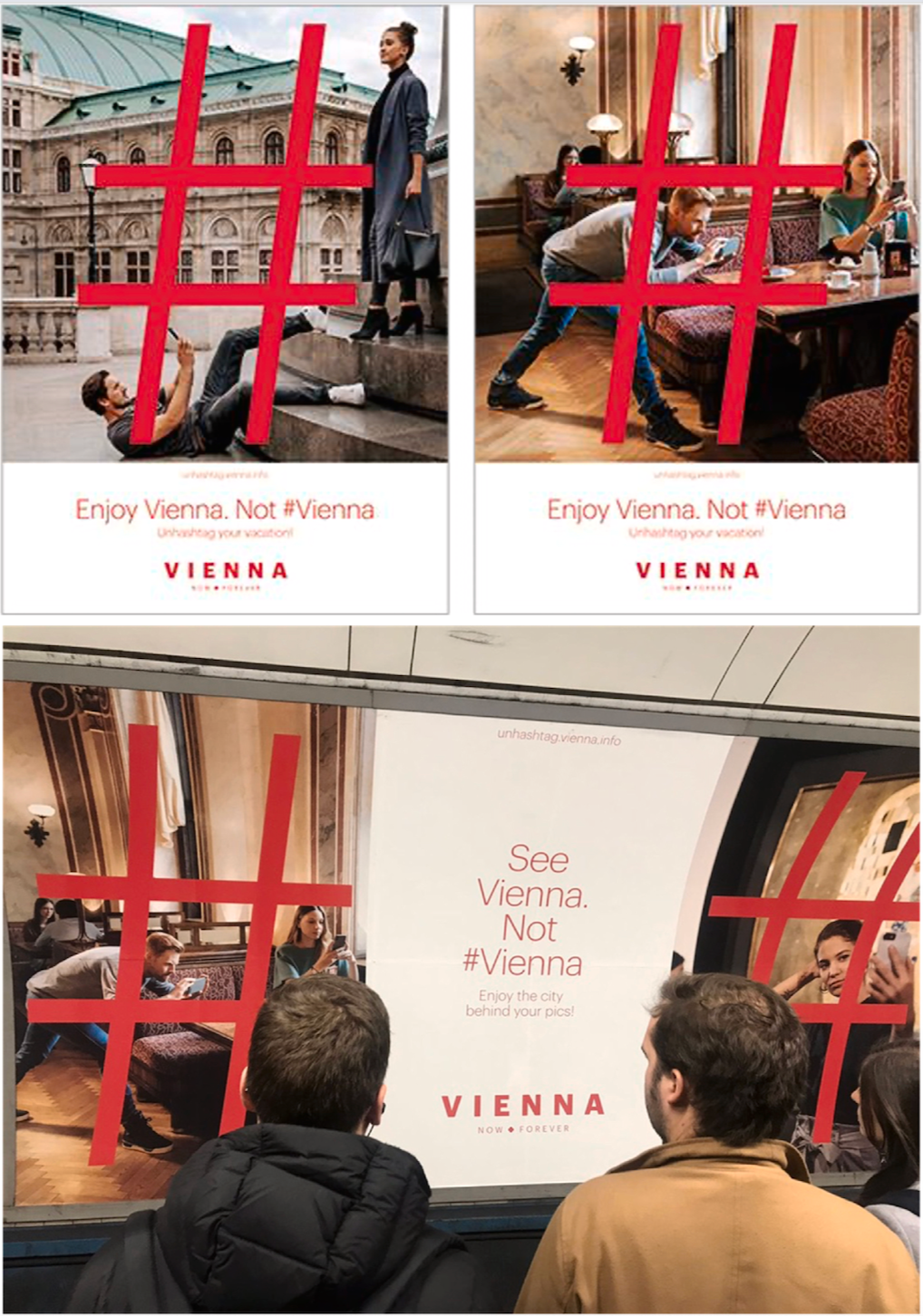

第2个例子。2018年,维也纳“无标签” 活动。维也纳旅游局觉得大家光在网上打卡、刷手机,没法好好感受城市,就想了个招。他们拉来一群网红,不让用手机,只给每人发一台拍照有限的一次性相机,让大家抛开社交媒体,好好逛逛维也纳。

活动结束后,大家反响特别好。有一对双胞胎旅行博主说,没了手机干扰,他们能慢悠悠地待着,哪怕只是聊聊天也很开心。以前一起旅游时,总惦记着在网上发内容,反倒没时间好好相处。

不少游客爱跟风社交媒体打卡。维也纳 “无标签” 活动专门整治这类不良旅游行为,还故意用网络标签宣传,让大家看清这种打卡式旅游有多荒谬

希望这个黄金周,你我都能对自己,对他人好一点。能花更多时间在大英博物馆仔细阅读每一件展品的介绍,而非踮脚拍张“认真观摩”的游客照;能在三坊七巷驻足聆听严复故居的百年楹联解说,而非硬凑“簪花”回眸九宫格;能在成都街头和嬢嬢摆半小时龙门阵,而非秒抢机位拍“在地感”的vlog......

留心观察天气,留心观察身边人的表情,然后把这一切铭记在心。你可能会忘记,但拥有而失去,总比从未拥有要好。出片——少就是多。