韩浩月|最疼痛的地方最容易产生文学

问 | 半岛全媒体记者 孟秀丽

答 | 韩浩月

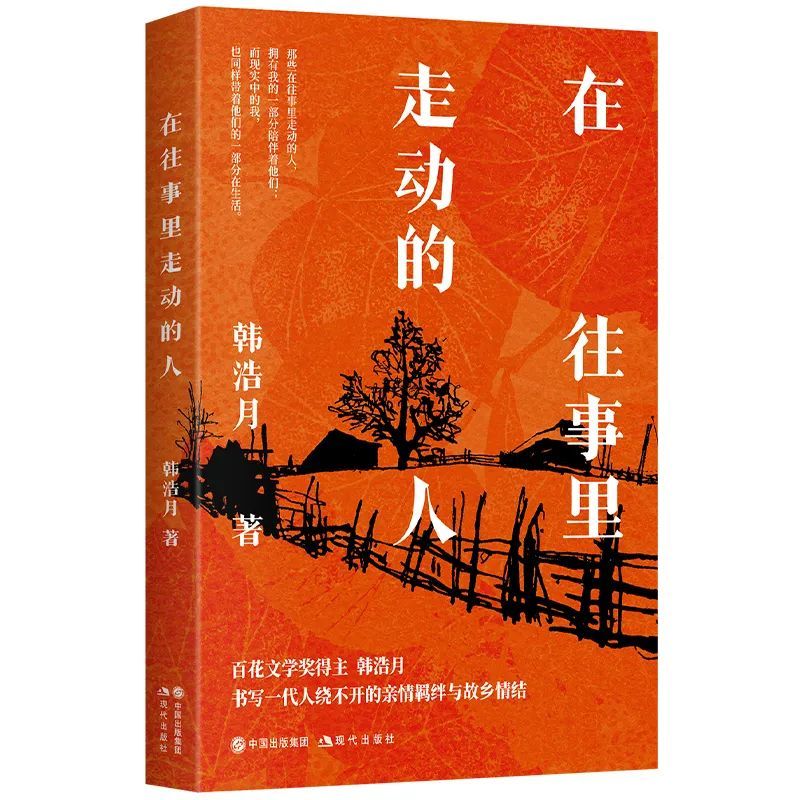

2025新年伊始,山东籍作家、评论家韩浩月的散文集《在往事里走动的人》由现代出版社出版。书中,韩浩月以真实的笔触,为亲人、挚友立传;以朴素、坦诚的情感,讲述大时代背景下小人物们的真实故事,书写一代人的命运和乡愁。韩浩月的文字简洁有力,情感隐忍克制,于无声的文字下隐藏着巨大的情感力量。1月9日,韩浩月接受半岛全媒体记者专访时表示,这本书是他40岁后回望故乡,远隔千里重新书写熟悉的人和事,并从中重建秩序,找到自己在故乡中的坐标。

离家千里回望故乡的人和事

记者:首先请谈一下这本书的创作契机或缘由。

韩浩月:这本书的大部分内容是我在《财新周刊》开的“随笔”专栏的稿件,多为近几年创作,当时编辑约稿写县城和乡村生活经历、同时又带有大家庭色彩的文章。《财新周刊》的“随笔”栏目提供了一个可以充分释放内心真实想法的阵地,可以尽情地袒露内心,把想表达的东西都写到文章里,这本书的整体风格既直白又激烈,同时人物的个性形象又非常鲜明,和传统的乡村美文式的散文不一样;它更多是从我个人心灵的角度出发,去审视我经历过的那些往事,还有和我关系非常近的人。这种写作方式既亲密无间,同时又拉开了一些距离。我是用我40多岁的年龄,以及千里之外的距离重新写我熟悉的人和事,两者之间有一个巨大的空间。它符合非虚构的形式定义和内容定义,对文字的那种控制度,情感分寸的把握度,构成了这本书整体内容的统一性和完整性。

大部分内容是疫情前几年写的,有个别稿子是十多年前的,还有一部分是最新的,例如《我妹艳玲》,写的2023年发生的事情。可以说,这是串起了我十多年散文写作的一本书。

记者:《在往事里走动的人》书名很特别,初看题目以为是对作者的特指,您的书写是“在往事里走动”;读完全文,这个“走动的人”难道是您的写作对象的概括?

韩浩月:我觉得是。因为“我”是不在这本书里的,虽然我以作者的身份经常出现在书的内容里,但我是把自己剥离出来的,是用旁观者的身份在写作。即便把“我”投入到内容当中去,我依然是个旁观者的身份和角色,否则我可能没法冷静地讲述。

《在往事里走动的人》上辑里写了一些去世的亲人,用这个书名来定义内容的时候,“往事”如同一个容器,这个容器对我来说,像一个巨大的玻璃瓶子一样,无论是过世的还是在世的亲人,他们其实都在这个容器里面,仍然会被我随时看见。过世的人,并没有物理意义上的消失,他们的身影、言行在我心里面,还是一种特别清晰的感受。

有的亲人离开了这个世界,但我觉得还带着他们很多“遗产”在继续生活,这种“遗产”包括一些小的生活习惯、一些语言或情感的表达方式。我在用自己的方式尽力去和他们留给我的这些“遗产”和平相处,相处的过程中也会有冲突,但现在我可以很好地处理这种冲突,我已经可以和曾经排斥的“遗产”和平相处,并完整接受了他们留给我的精神上的财富。有一种感觉,我们虽然在不同的空间,但仍然每天生活在一起。“走动”是个动词,潜意识里他们一直在走动,当我想到一个人的名字、想到他的形象时,他依然很鲜活、很灵动。总之,只要我记得有关他们的事,就意味着他们还活着。

记者:您书中写到对亲人、挚友的回忆与交往,成长过程中,对您影响最深的人是谁?

韩浩月:我觉得是我四叔。我和他接触的时间并不算最多,但是他的品格、与生俱来的智慧,以及他在匮乏的时代所体现出来的精神上的皎洁,对我有很大的影响。我好长一段时间是在模仿他的精神姿态在生活。通过他个人气质外溢出来的东西追寻他。这是我少年时候的一种本能,本能地选择自己喜欢的人、喜欢的品质和价值观去追随,不停地塑造我自己。四叔在我塑造自己的过程中起到了至关重要的作用。

他曾经所说的一句话,对我来说是灵魂一击的震撼,也是我们双向选择的结果。由此之后,我会在自己的情感体系里建立一个过滤的网,不断地去筛选、筛除。通过这种筛选,重新建立一种秩序,确立自己的人生坐标。

最疼痛的地方最容易产生文学

记者:书中写了您艰涩的成长及生活中亲人们的人生经历悲欢离合,有诸多晦涩的回忆,能够条分缕析这些成长的隐痛,是与故乡和过往的生活实现了和解吗?

韩浩月:其实在写的时候我力求去真实地表达,几乎没有虚构的地方。但是我也得承认,真正可以被写出来的不是全部,这也是所有写作者面临的难题。无论你写作成熟到哪个地步,哪怕到了可以诉说一切的年龄,但是仍然有一些是没法被写出来的。你可能觉察到我写了一部分,藏了一部分,藏的那部分会在写的那部分当中有所折射,但更多是留白,留给读者一个猜测的空间。很多东西是没法写出来的,可能还需要写作者进一步成长,才能有能力、有勇气去面对。

这种亲情的写作,每前进一寸都需要作者付出巨大的疼痛,这是一个漫长的情感折磨的过程,意味着你把内心当中最柔软的,或者经历过的最伤痛的那部分展示给别人看,就像拿手术刀解剖。你觉着疼痛的东西,最疼痛的地方最容易产生文学。写不出来的时候,我会耐心地、认真地去寻找内心的缝隙,顺着裂痕走,就会找到你想要写的东西。写作的根本目的就是把你内心深处刻意压抑起的那些话给释放出来。

写作肯定是寻求和解的最佳路径。写作的时候你会独自面对自己,清楚地看到你在往事中的形象,你会发现自己的孤独、脆弱,这是大的背景,或小的环境,或者局部的冲突塑造的,你如果不去观察、了解、分析,它可能永远在那里,有一天,当你挣脱了把你束缚到往事里的那个绳索的捆绑,你感觉到了自己的强大,你有了和过去对话、和现实对抗的能力,和解自然就来了。

记者:您在书中自认是“不停寻找故乡的人”,在文章中探问“故乡,真的是一个人最后的避难所吗?”您找到答案了吗?

韩浩月:这里有两个意义上的故乡,一个是出生地,一个是心灵的栖息地。寻找故乡的最终目的不是重温童年,而是找到心地安宁、可以体会烟火生活的地方。寻找故乡最理想的目标是可以把任何地方当初故乡,这是我的目标,最终的追求,当然现在还没达到这种境界。

我目前所理解的故乡仍然是我出生的地方。我身体里面有一部分在抵抗它,但到了一定的节气,故乡又像磁铁一样散发着吸引力。返乡的程序已经重复了20多年,我只有一年没回去过春节,但那年的春节过得非常不舒服。理性去看,我觉得那是一个巨大的惯性和习惯。你会发现每次回去所经历的事都是一模一样,像被程序员设计好的一样。当然每次返乡感受也不同,那是因为我以写作者身份主动去观察,才有不同的感受和收获。于是会有后悔的情绪,觉得是在荒废时光。但是当你身处其中的时候,其实是一种既痛苦又享受的感觉。

我这几天一直在想,回老家可能就为了追求一小段彻底放松的时间,在小时候印象深刻的地方待一会儿,就像穿越时空见到当年的自己。和十多岁的自己碰面,那种感觉非常美妙,有一种巨大的安慰感,一个人的沉浸感。可能只有故乡能给你提供这个情境,只要你回去都能找到这个默默运转的情境,就像一个小孩重温他童年的游戏一样。