15万年前的“工业遗迹”,在青海出现?难道地球文明真的在循环?

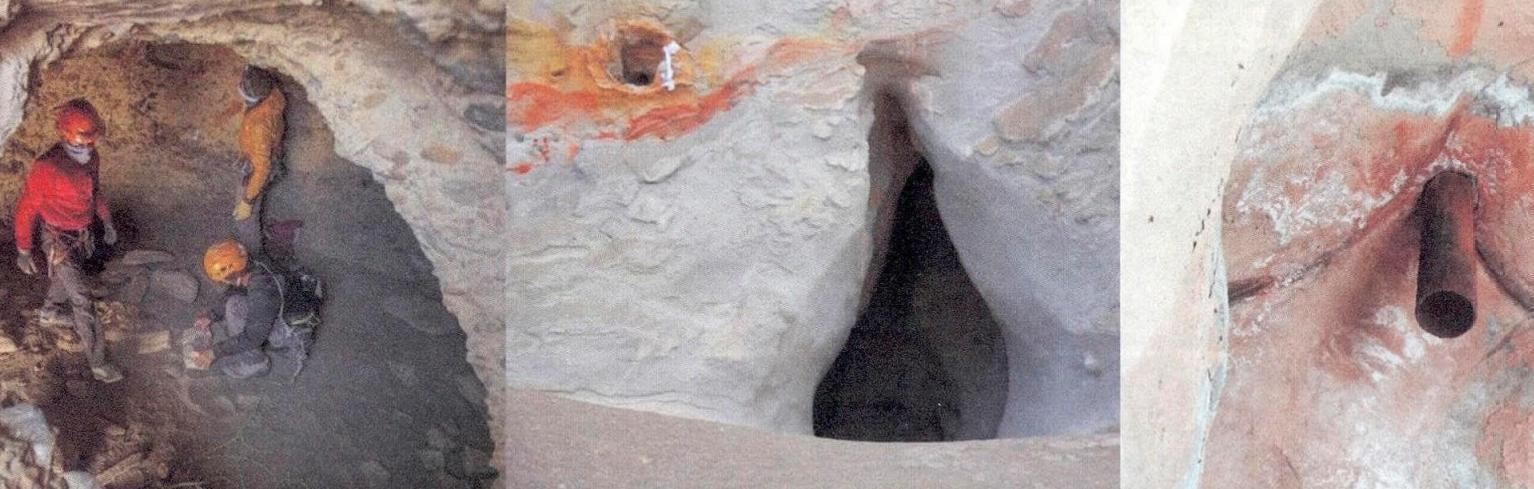

在《走进柴达木》这本书中,作者白渔记录了一件令人好奇的事:1996年,他在青海省德令哈市白公山探访时,发现这座山峰别有洞天,白公山海拔约200米,周围环绕着盐湖和戈壁,植被稀疏,显得荒凉而神秘。

山脚下有三个不规则的三角形岩洞,其中最大的一个洞深约6米,最高处约8米。洞内一根直径约40厘米的粗大铁管从山顶斜插至洞底,另一根同样口径的铁管则深深嵌入地下,仅露出地面管口。

在洞口附近,还有十几根直径在10至40厘米之间的铁管嵌入山体,与岩石融合得天衣无缝。不仅如此,离洞口40多米的湖滩上,也散落着许多裸露的铁管,甚至湖水中也能看到一些。白渔凭借地质学知识判断,这些铁管不像是凿好洞后再放进去的。

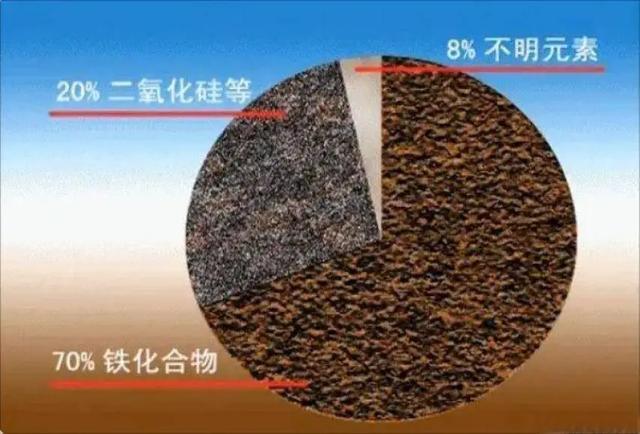

消息传开后,迅速吸引了考察队的注意。通过初步的化学分析得出,铁管主要由氧化钙和二氧化硅组成,占60%,另有30%的铁,剩余8%的成分未能识别,直到2001年,中国地震局地质研究所的专家团队介入,才展开详细研究。

最终确认,那8%的“未知成分”其实是铝、镁等常见金属元素。然而,更令人震惊的是,通过放射性同位素测年,这些铁管的形成时间竟追溯到15万年前。人类文明史不过七八千年,铁器时代才约3500年,15万年前的铁管远远超出了人类冶铁的范畴,这不禁让人疑问:这些铁管究竟是谁造的?

这一发现引发了热烈讨论。有人猜测,这些铁管可能是外星人很久前造访地球的证据,甚至称白公山为“外星遗址”。也有人认为,这或许是地球上某个史前文明的遗迹,他们在远古时代已掌握冶炼技术,制造出这些管状结构。

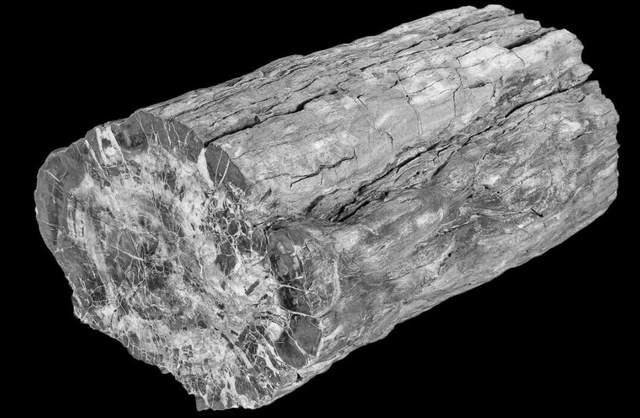

科学家们是怎么解释的呢?他们深入分析后发现,铁管的分布规律与树木生长方向一致,铁含量从外层向内逐渐减少,内层还残留少量有机物,横截面更有类似树木年轮的纹理。基于这些线索,科学家提出,这些铁管很可能是“铁化木”。

简单来说,白公山附近的树木可能因地质变动被埋入地下,与土壤中的铁元素发生反应。铁离子优先置换树木的韧皮部或细胞壁,久而久之,这些部位逐渐铁质化,保留了树木的原始形态。与此同时,树木内部因温度变化和分解作用腐烂,形成中空。

经过几万年甚至几十万年的演化,这些“铁化木”变成中空铁管。至于那些露出的铁管,则是地壳抬升和风化侵蚀的结果。青海地区地质活动频繁,铁矿资源丰富,这为“铁化木”的形成提供了天然条件。科学家还指出,类似的自然现象在全球其他地方也有发现,如美国的铁木化石,证明这并非孤例。

为了进一步验证这一解释,专家考察了白公山周边的地质环境,发现这里曾经历多次地壳运动,正是湖泊的沉积和风化作用才塑造出这些独特的地貌,因此铁管的形态虽看起来像人造物,但与自然过程高度吻合。

更何况,白公山附近没有过发现任何人类活动遗迹,也没有冶炼工具或炉渣的痕迹,假如真的有史前文明的存在,应该留下更多证据,而不仅仅是这些铁管。

总的来说,地球在漫长岁月中,经常会孕育出一些令人误以为人工的自然奇观,比如这些铁管就是大自然的杰作,从科学角度看,它们本质上是地质演化的产物,而非史前工业遗迹。