胤禧:以皇子为孙,以砚台陪葬,康熙的第21子,让雍正、乾隆侧目

前言

康熙一生共有三十五个儿子,爱新觉罗·胤禧是第二十一子。

相比于其他皇子而言,这个小儿子就显得有那么一丝“不务正业”,他政绩平平不说,还整日醉心于书画。

然而,他却博得了雍正、乾隆两朝皇帝的器重,甚至乾隆还将六子永瑢过继给了胤禧作为嗣孙。

那么,胤禧究竟有何过人之处,能够博得两代皇帝的如此厚爱?

清朝时期的“书画一哥”

胤禧的生母,是康熙的嫔妃陈氏。陈氏为庶妃(无封号),在这五十多位后妃之中,她的地位显得颇为低微。

正是这位看似不起眼的女子,却为康熙孕育了一位与众不同的皇子——胤禧。

胤禧出生之时,康熙已经五十八岁了,算得上是老来得子了。巧合的是,他与弘历(乾隆皇帝)出生在同一年。

自幼年起,胤禧便展现出了与众不同的性格特质。他淡泊名利,对宫廷中的权力斗争毫无兴趣,一心扑在那书画之间。

实际上,他就是想参与其中也有些困难。首先,他生母地位低微,不受康熙宠爱,这使得他在宫廷中的地位也颇为尴尬;

其次,就是他年龄太小,根本没有资格去争。毕竟康熙去世之时,胤禧不过才12岁,于其他皇子来说,根本就构不成什么威胁。

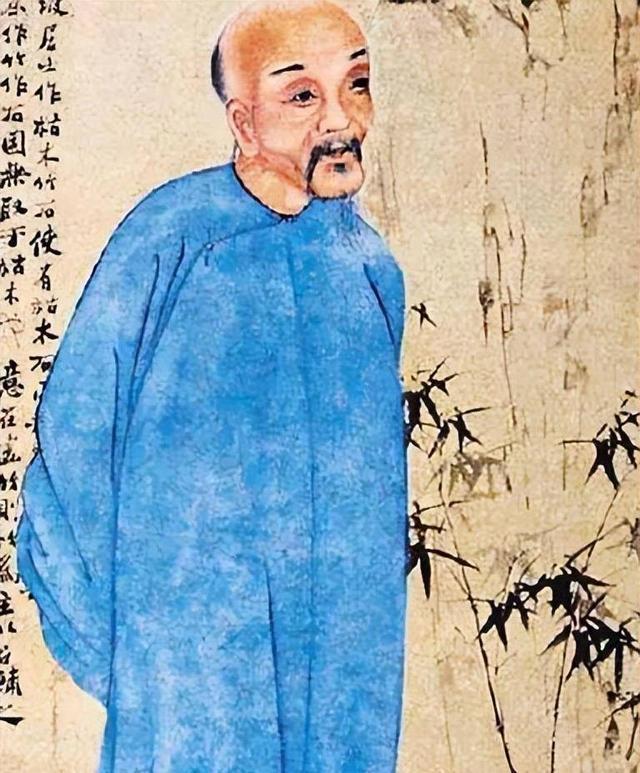

胤禧能书擅画,在书画艺术上造诣很高,还被当时的画着评为“本朝宗藩第一”。他之所以能成为“宗藩第一”,主要有几方面的因素:

其一,胤禧身份高贵,接受教育全面。要知道,胤禧的父亲康熙本人可是能书会画的,康熙对皇子们的教育非常重视。

据史料记载,八皇子胤禩有一次因书法拙劣遭到了康熙的一通训斥。

其二,胤禧拥有充足的时间和精力投身于创作。在雍正与乾隆两朝,他并未在政治、经济领域担任过重要职务,这使得他能够将更多的精力投入到书画艺术之中。

在“事业”不那么繁忙的情况下,“兴趣”便有了更多的发展空间,胤禧也就能更好地发挥自己的爱好。

其三,时常出入宫掖,有观摩之便。胤禧作为郡王和议大臣,他有机会参加各种宫廷庆典和活动,相比于旁人来说,胤禧能充分观摩、接触到皇室珍藏。

再一个就是,胤禧本人也是一位书画收藏家,热衷于搜集各种珍稀书画作品。在自身的艺术素养以及外部的便利之下,胤禧的创作灵感得到进一步的提升。

其四,胤禧礼贤下士,与众多文人墨客保持着密切的交往。胤禧虽为王公贵族,但他的身上却全无皇子子弟的骄纵之气。

这一点,清代诗人李锴(与戴遂堂、陈石间并称为“辽东三老”)深有体会。他曾在《含中集》中记述了胤禧的宽和与儒雅风范。

而且,胤禧在与这些文人交往时,从不会在意对方是何身份,是何地位,只看重对方的才华与彼此间情谊。

允禧:一生醉于诗书

胤禧的“书画交友圈”中,既有汉族文人,也有满洲八旗文人。在与汉族文人的交往中,最出名的莫过于与郑板桥(郑燮)的交往。

两人初次相识之时,胤禧不过15岁,而郑板桥已经33岁了,年龄的差距并未成为他们只见的隔阂,反而成就了一段“忘年之交”的佳话。

郑板桥出生之时,已是家道中落,生活十分拮据。尤其是在父亲去世后,郑板桥一家人的生活更加困苦。为了维持生计,郑板桥只好以卖画为生。

郑板桥曾三次进京赶考,分别在1725年、1736年和1741年。在此期间,他结识了“紫琼崖主人”。(“紫琼崖主人”即胤禧,这是他的别号)

那会儿,郑板桥只是一介小小的县令,他是万万没有想到自己有一天竟能与堂堂郡王结成知己的。

在郑板桥的自序中,他多次提及胤禧,字里行间洋溢着对这位贵人的感激之情。胤禧不仅专程写信相邀,更是亲自割肉款待郑板桥。

在《郑板桥集》中,郑板桥频繁地提及胤禧,诗词、序文中,前后竟有十次之多,足见两人情谊之深厚。

1742年,在胤禧的推荐下,郑板桥被任命为范县的县令。赴任之际,两人依依惜别,互赠诗词以表心意,并对方莫要忘了这份情谊,保持书信往来。

郑板桥对胤禧的才华赞不绝口,他认为胤禧拥有“三绝”——诗、书、画。若要将这“三绝”排序,那必然是画高于诗、诗高于字。

当然了,郑板桥在与胤禧的交往中,并未一味地对其吹捧,而是真心实意地将对方视为知己。

有时,郑板桥在给胤禧写信之时,信中的内容也包括着自己近期在生活或工作中遇到的烦恼和忧愁。

就比如有一次,郑板桥曾给胤禧写了一首词,词中直白地表达出了自己的心绪。

大意就是感叹自己虽身为这里的县令,却总感觉自己做的不够多,没有为老百姓做什么实事,深感无奈。

胤禧得知后,立即赋诗作答,以诗传情,以词达意,两人之间的情谊在诗词的往来中愈发深厚。

在宗室文人中,与胤禧交往最为密切的莫过于雍正第六子弘曕了。两人常常聚在一起观赏画作、互写题画诗。

除此之外,还有允祁、弘晓、永珹、永瑆等宗室文人。在胤禧的“朋友圈”中,也有许多文人、隐士,例如上文提到的李锴。

在这共同的兴趣之下,大家常常会聚在一起谈诗论画、探讨文学。在这里,没有身份的高低贵贱可言,有的只是彼此间的惺惺相惜和真诚相待。

不难看出,胤禧的“朋友圈”并为局限在一个单一的方框内,而是各族文人、画家相聚一堂、相互切磋,这是一场艺术之间的碰撞和交流。

可以说,胤禧以他的才华和人格魅力打破了民族间的隔阂,达到了“你中有我,我中有你”的和谐局面,生动地诠释了什么叫做艺术没有“界限”。

以皇子为孙,以砚台陪葬

上文提到,胤禧与弘历(乾隆皇帝)是同一年出生的,就是胤禧月份比弘历大8个月。

两人的交往,最早可追溯到康熙六十一年,也就是1722年春。那一年,两人都是12岁。

弘历聪颖俊秀,又熟读经书,因此格外受祖父康熙的宠爱,便被养在宫中,侍奉在祖父身侧。也正是在这宫廷的深苑之中,弘历结识了同样年少的二十一叔胤禧。

如果用一个词来形容胤禧的话,那“文武双全”是再合适不过的了。他能文、能武、体格矫健,早在9岁之时,就已经跟随康熙外出射猎了。

当时,康熙准备让弘历也学习骑射,在为其寻找习射的老师之时,康熙最先想到了胤禧。

单从这一点上,即可看出胤禧的骑射能力之突出。这可不是什么年龄相仿就可以胜任的,而是康熙对胤禧的信任,以及他那超群的身手。

据史料记载,弘历在刚入宫时,曾直言自己得到了多位叔父的善待和关照,尤其是二十一叔胤禧,对他更是关爱有加。

由于两人年龄相仿,志趣相投,一见如故。雍正继位后,胤禧更是利用觐见的机会,与弘历进行深入的交谈。

渐渐地,两人又在诗词书画中找到了共同语言。但相比起来,胤禧的天赋和才华还是比弘历要高出很多的。

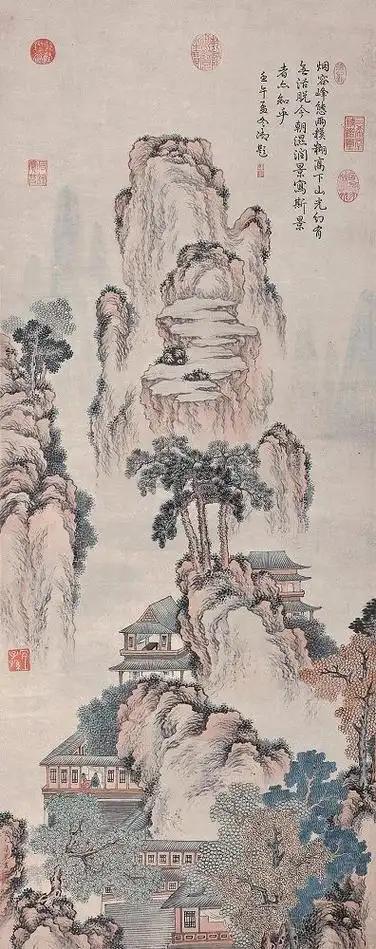

毕竟,胤禧打小就爱创作,尤其是山水、花卉等方面有着独到的见解与深厚的造诣。等到了雍正年间,胤禧早已创作出了不少作品。

就连后来我们大家所熟知的“巨贪”和珅,他的府邸就挂着一块匾额,那块写有“天香庭院”的就是出自胤禧之手。

对于这位才华横溢二十一叔,弘历自认识胤禧的第一天起,就已经十分仰慕、钦佩了。

两人虽年纪相仿,但胤禧文史兼通、画艺超群,他多次向胤禧讨要画作,而胤禧也乐于以这种方式与侄儿交流,分享自己的艺术心得。

胤禧临终之际,曾提议交代旁人,定要将自己生前最爱的“宝贝” 随葬。胤禧所说的“宝贝”,指的就是他生前最爱的一块砚台。

可以看出,胤禧的这一生,与艺术紧紧地捆绑在了一起,就连临终之际,也仍旧挂念着。

胤禧拥有一位嫡福晋、三位侧福晋,一生共育有6个孩子,其中4个女儿、2个儿子。

然而,这些孩子们有些命薄,长子与次子皆早逝,长子在十五岁那年就去世了,而次子则是在19岁那年。

乾隆见胤禧无后,心生怜悯,便将自己的第六子永瑢过继给胤禧为嗣孙,以慰藉其在天之灵。

结语

胤禧自幼便展现出对书画创作的浓厚兴趣,山水、花卉皆为其所爱。

在这宫廷的繁华与喧嚣中,他没有被权力与富贵冲昏头脑,而是沉浸于艺术的世界,用笔墨与描绘心中的天地。

这种纯粹的艺术追求,使他能够摆脱世俗的纷扰,专注于创作,不断提升自己的艺术造诣。

胤禧不仅精通书画,还善骑射,能文能武。诗词的韵味、书法的线条、绘画的意境,在他心中相互交融,形成了独特的艺术风格。

胤禧的作品并非一味地模仿前人,而是融入了自己的情感和见解,展现出独特的艺术魅力。

在艺术面前,他没有将自己局限在一个无形的框内。在他的“朋友圈”中,有宗室子弟,有汉族文人,也有文人隐士。

在与这些文人交往时,胤禧从不会在意对方是何身份,是何地位,只看重对方的才华与彼此之间的情谊。

众人在这共同的兴趣之下,谈诗论画、探讨文学。没有身份的高低贵贱可言,有的只是彼此间的惺惺相惜和真诚相待。

这种交流,是艺术间的交流;这种碰撞,是艺术间的碰撞。可以说,胤禧以他的才华和人格魅力打破了民族间的隔阂,他的行为诠释了什么叫做艺术没有“界限”。

胤禧虽出生于皇家,但他的身上却丝毫没有皇室子弟的骄纵气息。

尽管在旁人眼中,他显得有些“不务正业”,但他却在另一个领域——艺术,开拓出了属于自己的一生。

参考资料

与郑板桥为友的胤禧.中国网

论清代宗室文人允禧的书画交游与创作-奥日莎.中国美术研究

慎郡王允禧及其绘画- 杨丹霞.紫禁城