尹秀珍:五行刺天,赛博出口 - 凤凰艺术

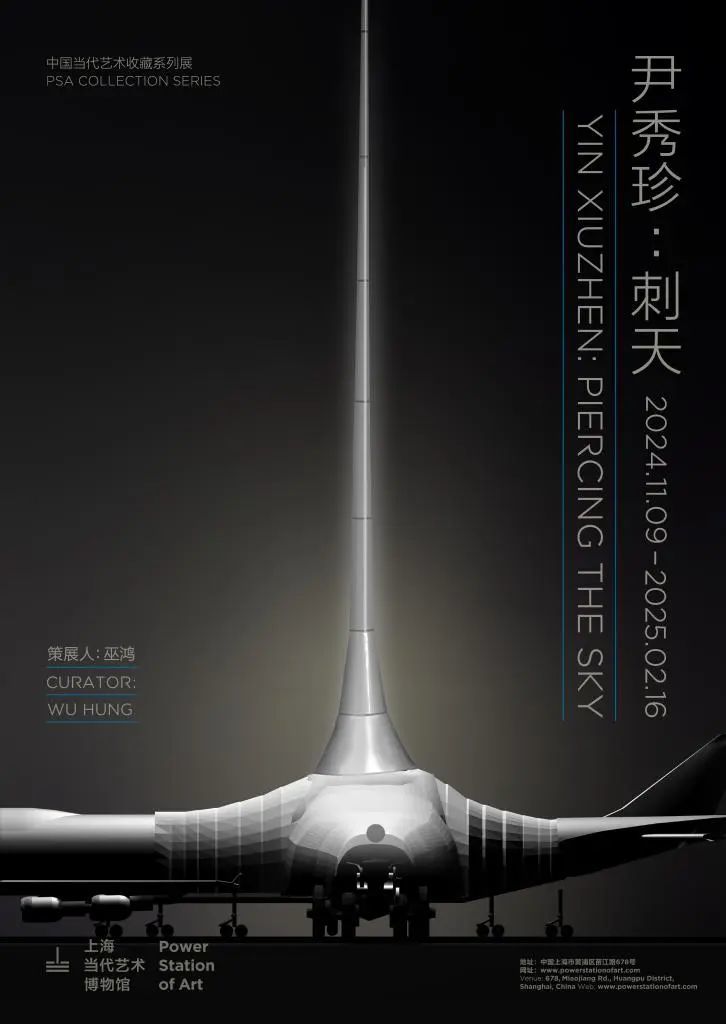

尹秀珍”刺天“

2024年11月9日至2025年2月

16日,

上海当代艺术博物馆(PSA)

在一楼空间举办中国重要女性艺术家

尹秀珍

的大规模个展

“刺天”

,是PSA

“中国当代艺术收藏系列”

展览的最新章,由艺术史学者

巫鸿

策划。借助逾二十件材料和语汇各异的巨作,展览不仅呈现艺术家

尹秀珍

的标志性作品与最新思考,也带领观者展开一场向外纵横天地,向内细腻入微的探索之旅。

以下是

“凤凰艺术”

特约撰稿人

于奇赫

为您带来的评论报道。

▲ “刺天“展览现场

本次展览向外延伸至对宇宙天地的宏观探索,向内触及人类感知中最细腻、私密的部分。对

尹秀珍

来说,宇宙更多象征着“未知”,

“了解更多未知的东西,尝试‘打破’,这可能恰恰是一种生命的本真状态”

。而对微观的关注则源于艺术家所捕捉到的琐碎日常中的温情,

“更多的时候,我们需要找到生活的‘安全出口’。

”

▲ “刺天”开幕式现场

开幕仪式上,

巫鸿

从

空间、材质、感知力

三个维度为观众提供了切入这场展览的视角。首先是

空间性

,无论是高悬于中庭的艺术装置统领下的纵向空间,抑或是散落于台阶上的层层抬升的梯级空间,观众可以从外至内,由上至下,从不同角度、不同侧面观赏同一件艺术作品。

其次是材质,作为一位女性艺术家,

尹秀珍

的创作细腻而感性,她将私人情感与情绪注入创作之中,让不同材料之间相互碰撞、产生对话,并不断向未知的更深处溯源,生发、流淌出融入内心所感的作品。

巫鸿

以展览中运用的瓷器为例,瓷的燃烧既是一种毁灭,同时也是一种创造,与中国传统文化的“空”相得益彰。

最后是感知力,参照佛学的感知理论,艺术家以“六根”,即眼、耳、鼻、舌、身、意为契机,把视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉和观想融进不同作品。观众在观展过程中可打开感官,静心感受。

▲ “刺天”开幕式现场

展览的主题

在

尹秀珍

看来:“

‘刺天’

与‘补天’具有

双重性

和

多义性

,人被衣服化身为在其中思考和经历这一切的‘膜’,总是在复杂的情感和认识中被改变。

‘

刺

天’

表达的是人类向外太空探索和推进的欲望,象征着冲破天界的勇气,也是对超越现实维度的想象。”当笔者看到这个展览题目的时候,即感受到一种特别宏大的意象——天,也会被一个女性艺术家发出“刺”的动作所震撼。

▲ “刺天”展览现场

在中国文化中,“天”是一个十分重要的观念,从古代最高统治者“天子”到普通百姓口中的“天老爷”,天人关系一直是中国古代文化的重要线索。在商周时期,天主宰着人的命运,《史记·殷本纪》记载“我生不有命在天?”,后来,人的地位逐渐上升,春秋时期

孔子

将“天”化身为道德,

《左传·昭公二十六年》

记载“礼之可以为国也久矣,与天地并”。

在战国后期儒家学派最重要的著作《荀子》中有《天论》篇,提出了一系列广泛的问题,例如天是否决定人的命运、能否对于人的行为进行回应,能否通过征兆来展现其意志等。后来到了两汉时期,

董仲舒

发展了天人感应的学说,

司马迁

也在试图“究天人之际,通古今之变”。此后关于天的论述、建筑、制度颇多,这里不再赘述。

▲ 尹秀珍、《黑洞 3 号》、2017-2024年、木板、玻璃、丙烯颜料、灯光、致谢北京公社与佩斯画廊

当然,

尹秀珍

最初对于天关注,并非是一种对于文化传统的反思,而是人类的好奇心。她在童年的时候就对头顶上的天产生了好奇心,头脑中想必也出现了很多的疑问,这些疑问也无法解决。随着年龄的增长,儿时的好奇心伴随着人类对于宇宙的探索,加入了新的、科学的内容,她也继续将目光望向太空,此次展览中的的作品

《黑洞 3 号》《黑洞 4 号》《隧道》《金喇叭》

都是她不断地扩宽想象和创作的时空维度的结果。

▲ 尹秀珍、《黑洞 4 号》、2018-2024年、木板、玻璃、丙烯颜料、灯光、致谢北京公社与佩斯画廊

这次展览并不是

尹秀珍

第一次处理关于天的问题,她在2020年9月26日至2021年2月28日的香港六厂纺织文化艺术馆个展

“尹秀珍:补天”

中就有相关讨论,

《补天》

这件作品也在此次展览中展出。女娲补天是中国上古神话传说之一,这个故事并非是彰显女神的神力,而是表达对人类生命的尊重和关爱。

“刺天”

在过去是一种对于自然现象的浪漫描绘。

杜甫

《夔州歌十绝句》

有“赤甲白盐俱刺天,闾阎缭绕接山巅”一句,刺天,言山势之高。而到了现代,

“刺天”

用于描述科技的高度发展,

王建蒙

在其撰写的

《孙家栋的故事》

一书中使用了

“导弹刺天”

的说法。

尹秀珍

的展览将对于天的探索再次拉回到了个体思考的维度,也延续了古代文学中的浪漫意象。

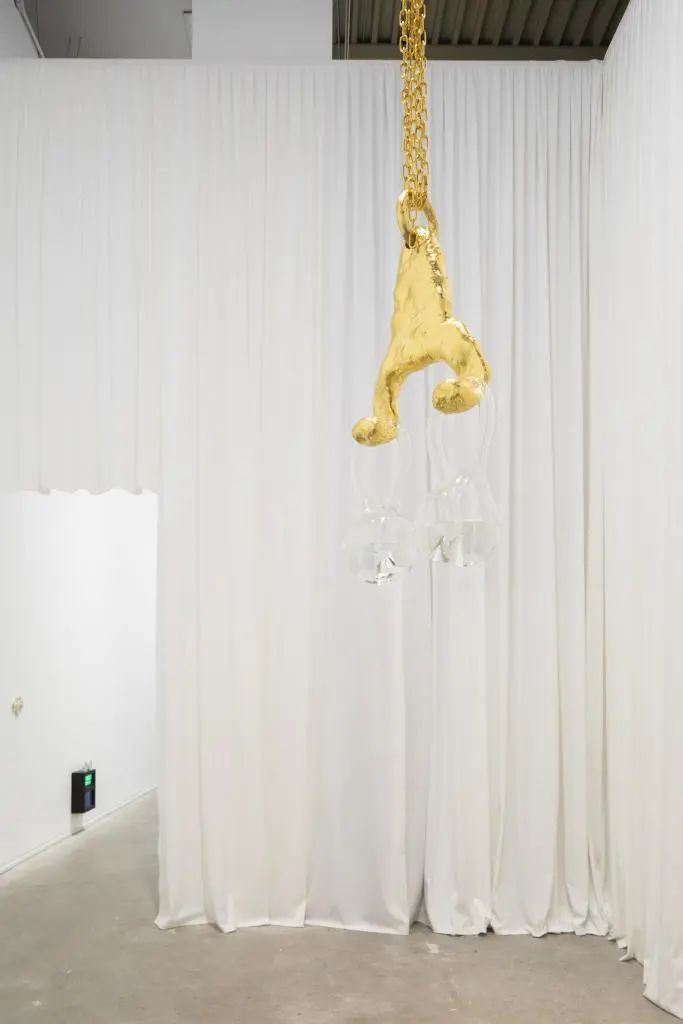

正是基于此,观众走进上海艺术博物馆展览大厅所看到的展览同名装置

“刺天”

才显得十分震撼。该组装置由

《飞行

器》、《刺天》、《补天》

三件作品组成。曾参展第七届上海双年展

“快城快客”

的作品

《飞行器》

使用覆盖白色旧衣的钢架,将一台农用手扶拖拉机、一辆上海桑塔纳轿车,以及一架用铝皮和日常用品模拟制作的波音747民航飞机嫁接在一起。

▲ 尹秀珍、《飞行器》,2008年,穿过的衣服、不锈钢、木板、汽车、拖拉机,353×1592×1220厘米,第七届上海双年展“快城快客”展览现场,2008年,上海美术馆。艺术家供图。

与《飞行器》相接的《刺天》以15米长的金属针直刺天空,化作人类与天接触的具象通道。而在作品《补天》中,艺术家将前期邀请公众参与捐献的上千件“天空色”旧衣物缝为一体,借神话传说“女娲补天”的意象,修补被刺破的天空。

▲ 尹秀珍、《刺天》、2024年、铝、钢铁、致谢北京公社

▲ 尹秀珍、《补天》、2024年、不同人穿过的衣服、致谢北京公社

展览的结构

此次展览有大厅和展厅两部分构成。展览同名装置“刺天”、《行思 上海》与《1080口气在上海 PSA》与展厅相隔的,是一件名为《目光影壁》的作品。尹秀珍认为目光在人际交往中是一种无声的语言,可以表达情感和意义;而人的眼睛被称为“心灵的窗户”,像是一面凸镜反射着目光所及的世界。因此,目光是一种表达内心世界的元素。尹秀珍截取眼睛上的“高光”部分,用不同的高光时刻构筑一个“影壁”。

▲ 尹秀珍、《目光影壁》、2024年、照片装置、致谢北京公社

影壁是中国传统住宅中的一个组成部分,沿袭屏风的作用,不仅可以遮挡外界视线、界定空间范围、保护隐私,还具有在风水意义上的聚财以及彰显宅主身份地位和文化品味等作用。而此次展厅展出的部分作品很多是艺术家个人生活的叙述,包含着对于个人经验的再现和情感表现。因此,这个影壁的结构就显得十分内敛,影壁之外的作品与影壁之内的作品也存在着显著的差异,展览同名装置“刺天”、《行思 上海》与《1080口气在上海 PSA》都有着很强的公共参与属性。

▲ 尹秀珍、《声音塔》、2023-2024年、金属、尼龙丝袜、致谢北京公社

进入展览的第一件作品是《声音塔》,在艺术家的导览中建议从左侧开始参观,右侧是出口。这个空间由三面廊道和中间的两组作品——《未知》与《金喇叭》构成,其中《金喇叭》是位于展览最深处的一件。

▲ 尹秀珍、《未知》、2019-2024年、互动参与性作品,电脑系统、3D 打印机、镜子、人脸微表情与情绪捕捉器

从无数只眼球上提取了反射大千世界的一片高光的作品《目光影壁》,到播放着“旅行者一号”携带的“金唱片”、并以喇叭尾部倒置的望远镜呼应飞船望向地球的最终回眸的《金喇叭》,尹秀珍在展览中巧妙地将宏观与微观融为一体,试图讨论的是内与外、个体与宇宙、有限与无限的问问题,正如本次展览策展人巫鸿所言:“展览涵盖了从‘宇宙’到‘微尘’的连续维度,以当代艺术为媒介触摸这个大至极大、小至极小的辽阔场所,关键在于人的存在。”

▲ 尹秀珍、《金喇叭》、2024年、声音装置、致谢北京公社

尹秀珍还把作品的结构应用在展览的结构当中。作品《金喇叭》中包含着一个孔,与其背面的作品《隧道》相连,也就是说观众可以透过作品《隧道》中墙上的小孔,看到正在观看作品的《金喇叭》的观众。

▲ 尹秀珍、《隧道》、2024年、黑色日常用品、致谢北京公社

“孔”是尹秀珍作品中经常出现的一种结构,例如在艺术家用各种粉色旧衣创作的巨型装置《内省腔》中,表面就制作了很多孔洞;在艺术家使用陶瓷制作的作品中也可以看到孔的结构,而这正是传统陶瓷制作所要避免的;在艺术家使用玻璃制作的《涟漪应力》中,也可以看到大大小小的圆形孔洞。在尹秀珍看来,孔是灵魂的容纳之所,所以这成为她很多作品的一个结构。而在此次的展览中,这种如隧道般的结构也被引用在了展览的空间当中。

▲ 尹秀珍、《生命纤维碎片》、2024年、陶瓷、致谢北京公社

此外,尹秀珍的艺术创作立足于人,对日常的敏感使其作品含有生命的温度,在两面廊道中都分布着作品《生命纤维碎片》与《安全出口》。尹秀珍将不同人穿过的衣服碎片浸泡在瓷泥中,让泥浆渗透衣服的每个空隙,与经历和时间充分融合;入窑烧制后火焰将衣物烧掉、浸透衣服的瓷泥在焚烧中由软及硬,形成的瓷结晶不只是形式的遗存,而且是空间和时间的结晶。

▲ 尹秀珍、《安全出口》、2024年、录像、致谢北京公社

而对于《安全出口》,尹秀珍在展览标签中是这样描述的:

“安全出口是所有建筑必不可少的设施,‘安全出口’的指示牌是法定的必须之物。我拍摄了家中每个人朝向同一方向行走或奔跑的影像,包括我90岁的父母和最小的3岁孩童。将其制成带有‘安全出口’指示牌的影像装置,与真实的安全出口指示牌放在一起,形成共存的出口。”

展览的内容

个人经验与集体记忆是尹秀珍创作中的重要元素,侯瀚如在谈到尹秀珍的作品时候说:

“理想主义在今天的生活中已遥不可及,现实在失控中发展。疯狂追逐物质‘发展’的社会变得越来越现实,甚至连‘创造力’这个词眼都被庸俗化了,在这样的情况下,如何才能为充满创造力的心灵争取一个空间?这是‘后理想主义’一代艺术家最根本的关切。有的人变得玩世,将自己掩藏在安慰性的自嘲与商业上的成功之后;而尹秀珍等另外一些人,还在继续为这样一个观察、批判、抵制现实的空间(即使看似不可能存在)而努力。”

▲ 尹秀珍、《行思 上海》、2024年、不同人穿过的鞋、针织袜筒、致谢北京公社与佩斯画廊

艺术家延续2018年的作品《行思》,向上海观众征集100双有故事的鞋子。每双鞋与一条织物长“腿”相连,汇聚成集体潜意识的暗流。但是实际上这些长条状的各色织物并不具备“腿”的特性:细长、打结的状态让每双鞋无法获得行走的动力。这是一种自我的羁绊还是他人的束缚?而问题背后隐藏着一种选择,是关于个体的孤独和集体的盲从。

▲ 尹秀珍、《1080口气在上海 PSA》、2024年、玻璃、人呼出的气、不同人穿过的衣服、致谢北京公社

另一件邀请观众共同创作的作品《1080口气在上海PSA》则接续了艺术家去年和上海玻璃博物馆合作的《108口气》,尹秀珍从佛教对数字“108”的阐释中汲取灵感,邀请参与者留下自己的一次呼气和一件衣物,形塑成各异的玻璃器皿。从这组作品可以看到,尹秀珍的作品都是不断累积的,《行思》的形式在1996年的《水泥鞋》中就能看到,展览同名装置“刺天”中也有过往的作品。

▲ 尹秀珍、《尘的涟漪》、2024年、彩色玻璃 、植物、水果等生命体、致谢北京公社

尹秀珍的创作脉络非常清晰,新的作品中也包含着以往的作品,这表明艺术家仍旧在坚持着一种思考的方式,并未随时代随波逐流。尹秀珍在作品《尘的涟漪》中这样写道:

“这件作品延续了我从2020年开始的‘涟漪’系列。我在各色玻璃上开了一个孔洞,将有生命的植物放在其中,这些生命需要照顾,也是涟漪的启发点。玻璃犹如镜面相互反射,如同泛起的涟漪,但这次它是平静的,是‘尘的涟漪’。”

▲ 尹秀珍、《口水》、2024年、玻璃、金属、口水、致谢北京公社

尹秀珍不断地在作品中纳入人的因素,例如作品《口水》就是她参照德国数学家菲利克斯•克莱因于1882年提出的“克莱因瓶”概念制作的。尹秀珍邀请公众将喝过的剩水倒入瓶中,她这样写道:

“这些沾有其唾液,因而含有不同菌群的‘口水’会随着时间的推移形成不同形状。口水虽在古代被称为‘金津玉液’,但到了现代常含有不洁不雅之感。‘吐口水’暗示对他人的厌恶和蔑视,‘口水’有时也隐喻言辞和口才,‘口水仗’指以言语相互攻击或进行激烈争辩,在网络社会的今天已成为家常便饭,出现在网络论坛、社交媒体和政治辩论中,引发出广泛的关注和讨论。这两瓶‘口水’处于相互封闭的世界中各自发酵,相互可见但无法共融,就如同克莱因瓶无法在三维空间实现,只能是高维空间的投影。”

活着只是生命的一个形式,尹秀珍发掘了生命的其他形式。笔者认为展览“刺天”的内容,大都是讨论生命:衣服的生命、植物的生命、尘埃的生命,乃至万物的生命。人的生命如何比喻?如何观看?如何理解?这是展览的另一个面向。

展览的思考

▲ 尹秀珍、《蛭形轮虫》、2024年、影像、陶瓷、致谢北京公社

首先是生命的尺度。展览中,

尹秀珍

展示了一个

蛭形轮虫

的形象,这是一种改变人们认知的生物,因为它不仅能够在极端环境下生存,还能在8000万年孤雌繁殖的条件下实现进化。另外,关于

《隧道》

中墙上的小孔,

尹秀珍

是想模仿“旅行者一号”所拍摄的地球照片:一个“暗淡蓝点”。所以这场展览就有了深度,让人们对于时间和空间有了感受——人类是渺小的。这不仅仅在于人的寿命相对于自然界是短暂的,更在于人的行动相比宇宙的广袤来说,也是微小的。

▲ 尹秀珍、《荆棘器》、2023-2024年、陶瓷、荆棘铁丝、致谢北京公社

其次是材质的转化

。

尹秀珍

在作品

《荆棘器》

的介绍中写道:

“荆棘状的带刺铁丝一般使用在围栏上,同时具有防 御和保护、限制和束缚的作用。我在整盘这种铁丝 上缠满纱布绷带,浸透瓷泥,浇釉后烧制成瓷。铁丝与瓷泥在炉火中较量和撕扯,相互释放能量,形成开片般的裂痕,粗犷而细腻,冰冷而温润。脆弱和坚强的混合体呈现出陶瓷中的暴力美学,也是命运和内心冲突的外在表现。”

具有对立性的材质在艺术家的手中完成里转化,艺反映出艺术家以极大的底气去冲散一切既有的概念。

▲ 尹秀珍、《偶然与必然》、2024年、摄影、录像、实物、致谢北京公社

接着是别样的视角。作品《偶然与必然》是

尹秀珍

2020年搬入新工作室后,在不经意间创作的作品。

尹秀珍

在那一段时间经常给工作室通风,因为有的窗户较高,所以她找到半根渔杆,每天用来开启和关闭窗户,用完后就把它放在旁边的墙角,久而久之形成了若干划痕,她将其比作

“时间与生命的印痕和素描”

。这种现象在生活中可谓俯首皆是,但以这样一种视角观察并转化为作品的人很少。

尹秀珍

总能在人们司空见惯的事情中找到全新的、带有趣味性和讽刺性的表达方式。

▲ 尹秀珍、《未知》、2019-2024年、互动参与性作品,电脑系统、3D 打印机、镜子、人脸微表情与情绪捕捉器

再者是媒介的游弋。展览中的互动参与性作品《未知》是新时线媒体艺术中心(CAC)“艺术 & 技术 @”研究与创作第三期项目的委约制作,并在知美术馆支持下共同完成。

尹秀珍

把互联网中每日资讯转化为屏幕上的碎片并且打印出来,这种媒介并不是她所熟悉的。但是,她依然可以利用这种新的媒介表达自己的观念,即人类相对于宇宙来说有若尘埃,十分巧妙。从这组作品中可以看到艺术家和媒介的一种关系,艺术家的想象力是如何才是完成媒介叙事的动力。

最后是语言的准确。历史记忆和私人生活对于艺术家的影响很大,所以她所选用的现成物的背后均有多重的社会含义。我们在

尹

秀

珍

作品中很少看到挪用的粗糙,而是那种女性细腻的缝制、耐心与敏感在作品中流动。正是艺术语言的准确,

尹秀珍

的作品避免成为了一堆无用的热情,因为她作品

既包含着物质性,也包含着精神性

,且不从属于政治学或精英趣味。对

尹秀珍

而言,她的艺术语言让她成为她自己的“自己”,她始终在平和地面对着周遭,试图以一己之力

“刺天”

。

关于艺术家

尹秀珍

尹秀珍

,1963年生于北京。1989年毕业于首都师范大学美术系,现在北京生活和工作。尹秀珍从上个世纪九十年代初开始了她的当代艺术实践,她的作品具有实验性和多样性,把不同人的经历、记忆和时代的印痕作为创作的元素之一,并对材料进行反思和实验进行了大量的不同形态的艺术创作。作品涉及装置、行为、陶瓷、玻璃、影像、绘画雕塑等众多领域。曾参加众多国际艺术的重要展览,成为具有广泛国际影响力的女性艺术家。她曾参加过威尼斯双年展主题展、中国国家馆展、圣保罗双年展、悉尼双年展、上海双年展、光州双年展、横滨三年展和莫斯科双年展等大型国际艺术展,并于纽约现代艺术博物馆展出个展“Projects 92: Yin Xiuzhen”。

关于策展人

巫鸿

巫鸿

是美国国家文理学院终身院士, 哈佛大学名誉博士,著名美术史家、艺评家和策展人。现任芝加哥大学美术史系和东亚语言文化系“斯德本特殊贡献教授”、东亚艺术中心主任及斯马特美术馆顾问策展人。巫鸿的研究和策展涉及古代和当代两方面。在当代美术领域中,他自上世纪80年代以来策划了80多个展览,包括多个艺术家的个展、主体性群展和双年/三年展。除了为这些展览所编辑的图录以外,他撰写了多部具有影响的有关现当代艺术的著作,包括《作品与现场:巫鸿论中国当代艺术》(2005)、《走自己的路:巫鸿论中国当代艺术家》(2008)、《中国当代艺术:基本文献》(2010, 英文)、《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的在场和缺席》(2012)、《中国当代艺术:一个历史叙事》(2014,英文)、《聚焦:摄影在中国》(2017),和《关键在于实验:巫鸿中国当代艺术文集艺术》(2022)。

关于博物馆

上海当代艺术博物馆

上海当代艺术博物馆

成立于2012年10月1日,是中国大陆地区第一家国有当代艺术博物馆,也是上海双年展主场馆。上海当代艺术博物馆建筑由原南市发电厂改造而来,2010年上海世博会期间,曾是“城市未来馆”。它见证了上海从工业到信息时代的城市变迁,其粗砺不羁的工业建筑风格给艺术工作者提供了丰富的想像和创作可能。作为新城市文化的“生产车间”,不断自我更新,不断让自身处于进行时是这所博物馆的生命之源。上海当代艺术博物馆正努力为公众提供一个开放的当代文化艺术展示与学习平台;消除艺术与生活的藩篱;促进不同文化艺术门类之间的合作和知识生产。

展览信息

展览信息

尹秀珍:刺天

展期:2024年11月9日至2025年2月16日

地点:上海当代艺术博物馆1楼

策展人:巫鸿

(凤凰艺术 现场报道 撰文/于奇赫 编辑/郑凤姣 责编/dbk)