“她们”正在重塑中国艺术版图!中国女性艺术2024全景复盘-凤凰艺术

W

O

M

E

N

’

S

0

D

A

Y

不止于女性

2024盘点特别篇

2024年,是中国女性艺术蓬勃发展的一年。女性艺术家们开拓市场、走向世界,推翻“妇”的偏见大山,还原世界另一半艺术叙事的可能。

女性艺术的生动、复杂与深刻在其中生发滋养,她们从身份的流动中架构社会的毛细网络、从日常的观看撑开复杂性的空间、从生态的哀鸣中抚平不公允的伤痛,也从科技的增生中保持冷静的判断,滋养出细腻而深刻的千面艺术之美,抵抗着女性刻板印象的规训,也提醒携带着性别“有色镜”的观者:我们需要开始重新思考我们应该如何观看当下的女性艺术?

在三八妇女节这一女性创造历史的见证时刻,凤凰艺术将从以下两方面特别回顾2024中国女性艺术的创造:

如此闪耀的她们

出海:从“被遮蔽”到“走出去”

喻红威尼斯个展:尘土中辗转

与身相连:亚洲女性艺术家

王伊芙苓韬程荣获第31届“沃尔夫冈·哈恩奖”

市场:女性艺术的现象级表现

2024女性艺术市场调查

李黑地签约佩斯画廊

是她,但也不仅仅是她

女性群展中的多元宇宙

了不起的‘她们’——福布斯中国致敬卓越女性艺术家邀请展

燃烧的尺度

年轮

处处是“她”人,处处是TA人

身份的流动

尹秀珍:“刺天”

曹雨:“化粪池”

日常的观看

梁远苇:“五色土”

娜布其:“绿幕游戏”

女性中心的生态学

青蛇

共生寰宇

是AI更是爱

曹斐:“潮汐宙合”

李爽:“月球的距离”

女性意识的觉醒已经不再是新鲜事,中国艺术界亦是如是。

▲ “了不起的‘她们’”——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展”展览现场,凤凰中心,2024

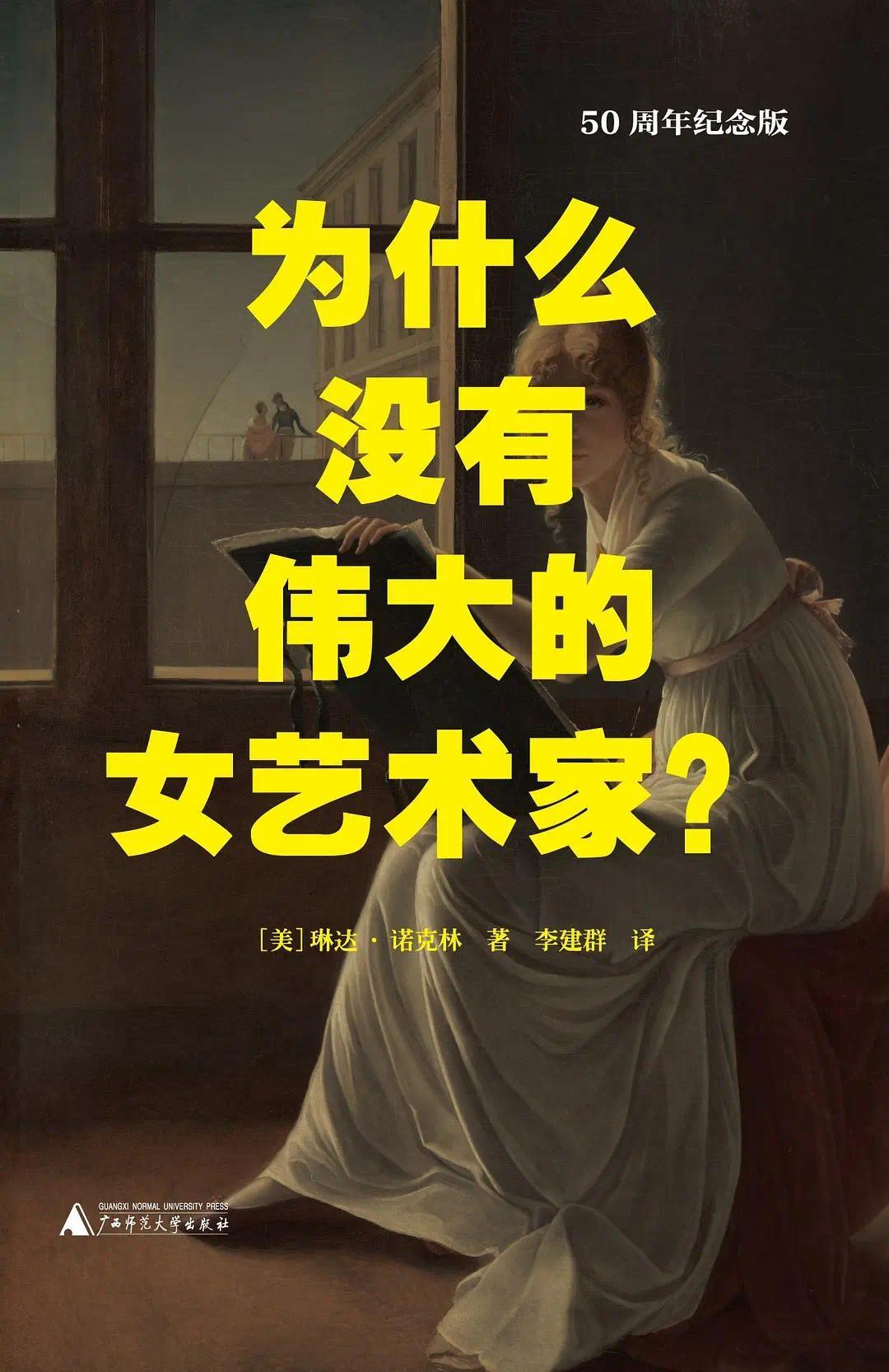

回望2024,女性艺术正在变得更生动,也更复杂,女性艺术家“上桌”成为现实,但她们面对的身份困境也在悄然发生着质变。一代代女性艺术家从父权制看门人的艺术界破局,让“为什么没有伟大的女艺术家?”的追问开始剥落,但女性艺术家出场率的刷新仅仅只是完成了女性艺术被看见的第一步,女性艺术的“伟大”定义还阻隔着止步不前的观看目光。

▲

2024年《好东西》上映引发小妞与老登电影争议

电影界“老登”与“小妞”争论不休,让我们警惕“矫枉过正”的性别主义舆论;曹斐的未来影像、曹雨的辛辣身份政治探讨等作为女性创作的新生代表,打破既有关于丝线织物“女性材料”、私人情感“女性气质”的刻板印象;尹秀珍更在接受采访时直言:“当不断地强调“性别属性”,是对女性不够尊重的体现。”关于性别叙事,男性的控诉与女性的逃离相互混杂着,似乎都在提醒着我们未跳出“性别二元论”的讨论始终是隔靴搔痒。

▲ 喻红,《穿洞云》,布面丙烯,140×150cm,2017;“了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展” ,凤凰中心,2024

性别作为社会文化审视、建构的关键一环,但如今却成为一种红利与噱头,女性主义可以被倒贴为任何一位女性艺术家的标签,在沸腾的性别对立与二元结构中女性被束缚在女性主义的套子里,矮化了女性创作,同时也遮蔽了她们作为“社会人”的更为丰富的思考。

▲

2025年“国际妇女节”主题:为所有妇女和女童:权利、平等、赋能 (For ALL women and girls: Rights. Equality. Empowerment)

所以,在三八妇女节这一女性创造历史的见证时刻,凤凰艺术希望推动女性艺术讨论更进一步,特别回顾2024女性艺术的创造,我们讨论女性艺术,但我们也希望让女性艺术不止于女性。女性艺术家们了不起的成就值得炫耀,同样“她”性别建构之外见微知著的人类感受与思考也应当被更深层次、多维度的咂摸,社会对女性创作的讨论亦应当更加理性、深入、复杂。

P

art 01.

如此闪耀的她们

Female artist

1970年代艺术史学者琳达·诺克林提出“为什么没有伟大的女性艺术家?”的问题开始,一系列围绕着性别、艺术与权力的思考便相继展开,“她艺术”不再困守于“闺阁之中善绘者”的历史叙事边角料、而是有越来越多的优秀女性创作者从男性的包围圈中脱颖而出,拥有姓名、开拓市场、更走向世界,占据艺术世界的一方天地。

▲ 1971年,美国艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin)曾发表过一篇开创性的论文:《为什么没有伟大的女艺术家?》

2024年,更是中国女性艺术家走向艺术舞台中心的重要之年。从今年全球陆续开幕的中国女性艺术家个展、群展,到节节升高的女性艺术家市场行情,女性艺术家们正在以更为独立而闪光的姿态推翻着“妇”的偏见高山,证明她们能炫耀的何止是漂亮,女性艺术创作也可以成为男本位之外的一种“新主流”。

|女性艺术家集体出海:从被遮蔽到走出去|

二十世纪初,伴随着五四运动以来新式学堂美术教育对女性的开放与留学潮的出现,方君壁、潘玉良和杨令茀为代表的女性艺术家以破茧成蝶之姿跃入国际视野,让糅合着东方意境的创作笔触惊艳世界画坛;1998年,“半边天:中国女性艺术家”展览更是首次系统地将中国女性艺术家的创作呈现在西方观众面前,带着中国女性艺术家的作品从“被遮蔽”到“走出去”,并向世界宣告中国女性艺术家的作品同样能够在世界艺坛激荡起先锋的涟漪。

▲ “半边天”展览开幕,策展人之一邱萍与部分参展艺术家于展览现场波恩妇女博物馆,1998年

而至今日,即便面对着女性与亚洲的边缘化双重压力,更多的女性艺术家仍然在抵抗窠臼与挖掘复杂经验的过程中,出走国际艺坛,中国艺术圈中的“大姐大”纷纷带着作品出海,将身份焦虑淬炼成跨文化的视觉哲思,在更大的文化异己中寻觅着超越地域、性别人为分界的共通可能。

▲ 喻红在“了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展” 展览现场接受凤凰艺术采访,凤凰中心,2024

喻红作为中国当代油画领域绕不开的艺术家,在2024年将她在大型写实中创作的的“生命剧场”带到威尼斯教堂的西方神圣艺术容器中,也带到了伦敦摩登都市的白盒子中,“尘土中辗转”与“内心风景”完成了她艺术生涯欧洲与伦敦的首个个展。

▲ 喻红个展“内心风景”现场图,2024年9月27日至12月14日,里森画廊,伦敦 © 喻红。图片由里森画廊提供,由George Darrell拍摄

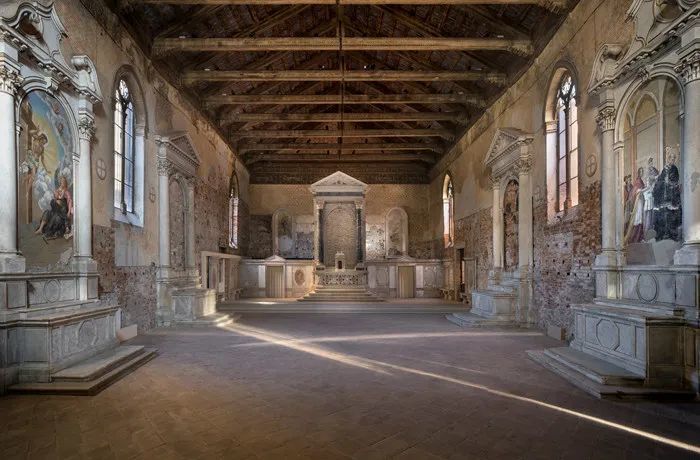

▲ 喻红个展“尘土中辗转”在威尼斯卡纳雷吉欧区仁慈修道院教堂

其中“尘土中辗转”个展作为纽约古根海姆美术馆“亚洲艺术计划”馆外特别项目与威尼斯双年展同期展出,喻红关于人与生命本来面貌的终极思考也在与意大利巴洛克人文主义对话博弈的过程中激活着世界主义的内核,就像是策展人孟璐所言:“因为她纵览艺术世界,贪婪地获取她所需要的东西来讲述她的故事。”

▲ 喻红在作品十联画《走过生命》前,2024年4月20日至11月24日,威尼斯 © 喻红。图片由里森画廊提供,由George Darrell拍摄

其中核心作品十联画《走过生命》便来源于喻红自身多重中国女性身份立场——是女性艺术家,也是母亲、妻子、女儿——的投射,是喻红“”真实生命状态“在西方世界的继续叩问,在教堂这一带着独有的意大利历史粗粝的空间中,用女性身体的主视角剖开人类在人生不同阶段受社会规范、性别角色和政治现实影响的生命。

▲ 曹斐在“欢迎登陆”展览现场

曹斐是当下最受国际关注的中国当代女性艺术家之一,在2024年年底被国际权威媒体《ArtReview》纳入“Power 100”排行榜中,位列全球第13名。2024年将她创造的混合着电子赛博、复古科幻与流行文化的虚拟世界登陆慕尼黑伦巴赫美术馆与悉尼新南威尔士州立美术馆,“元纪录”与“欢迎登陆”双展聚焦城市与技术两大主题,与欧洲与澳洲观众共通见证互联网发展与中国社会环境变迁的相互影响,也共同思考虚拟化身如何重新定义我们的身份。

▲ 曹斐,《红霞》(2019),展览“元纪录”现场,慕尼黑伦巴赫美术馆,2024年

“欢迎登陆”作为曹斐在澳大利亚举办的规模最大的作品展,观众从1960年代北京红霞剧场进入,再从悉尼一家历史悠久的富丽宫走出,领略双城交叠的独特魅力。虽然你我之间语言不通,但真挚的情感与对未来科技的好奇却实实在在地感染着不同土地上的人们。就如曹斐在慕尼黑“元纪录”展览的扉页所写:“我关注数码虚拟世界,同样地我也在意人类的真实感觉(feelings)。”

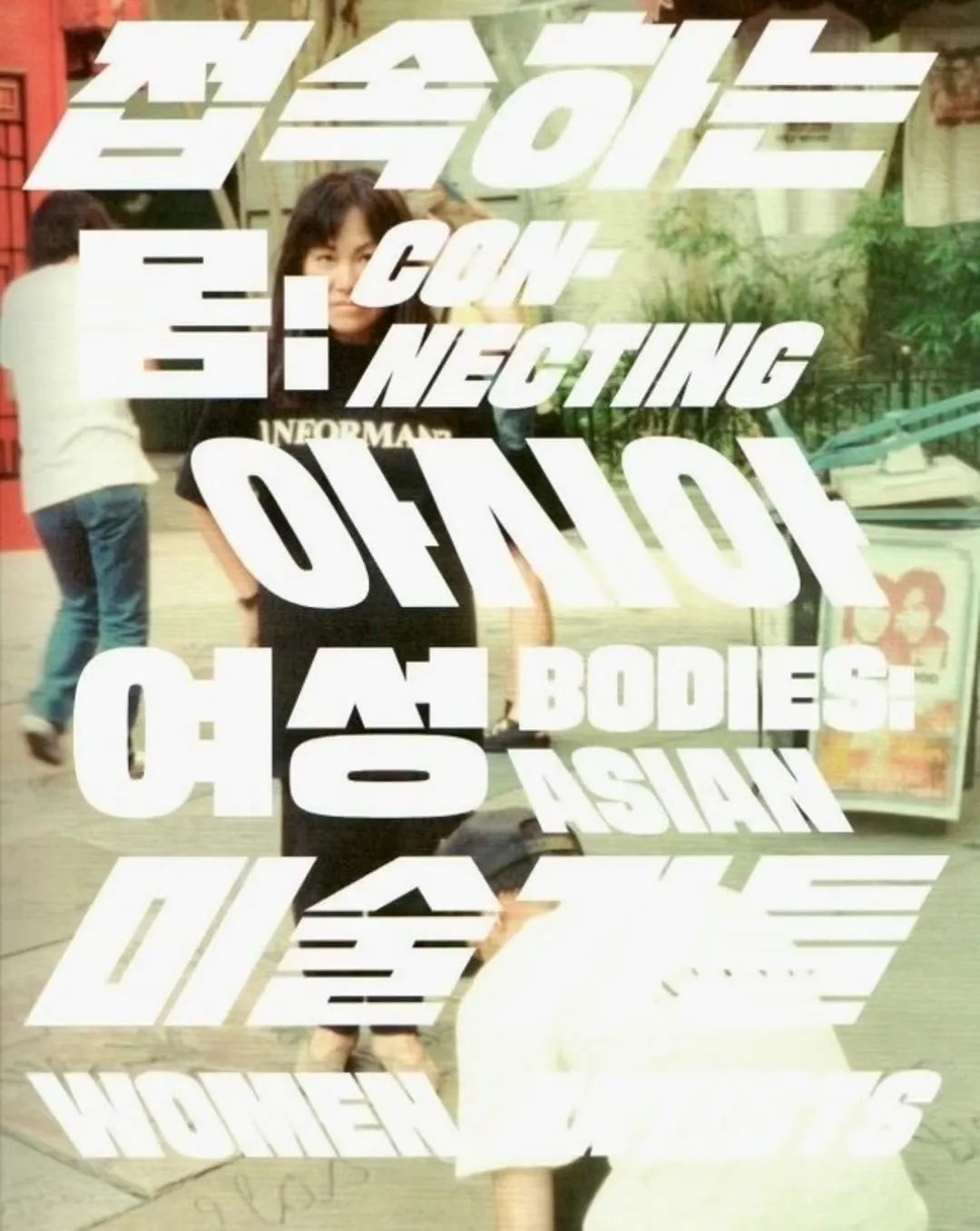

▲ "与身相连:亚洲女性艺术家"展览现场,2024年,韩国国立现代美术馆

不仅仅是个展,中国女性艺术家的身影也在全球各地的群展不断增加亮相,她们为各个国家、地区的艺术圈认可,并肩走在了全球文化突变的最前线,从更为全球化的视角,为着一个更加“女性化的”、可持续的世界而努力,逐步拉开泛亚洲的、甚至是全球的艺术对话空间。

▲ "与身相连:亚洲女性艺术家"展览海报

女性的身体长期以来便作为凝视的客体,而在今天的女性艺术家的创作中,身体成为了女性反思自身经验的创作主题,以身体钩针引线,编织出了当代社会的启示录。韩国国立现代美术馆的"与身相连:亚洲女性艺术家"展览便以独特的“身体”概念为切入点,聚焦 20 世纪 60 年代以来亚洲主要女性艺术家的作品,在超越国别的共同体框架下,对当代女性艺术进行了多维度的梳理、追踪与审视。

其中,中国女性艺术家包括肖鲁、尹秀珍、文慧、曹斐、郭凤仪、何成瑶、何采柔、童文敏、吴玛悧等带着中国女性的视角参与到了这场以身体为媒介的主体塑造与展示之中。

▲

《对话》,肖鲁,1989

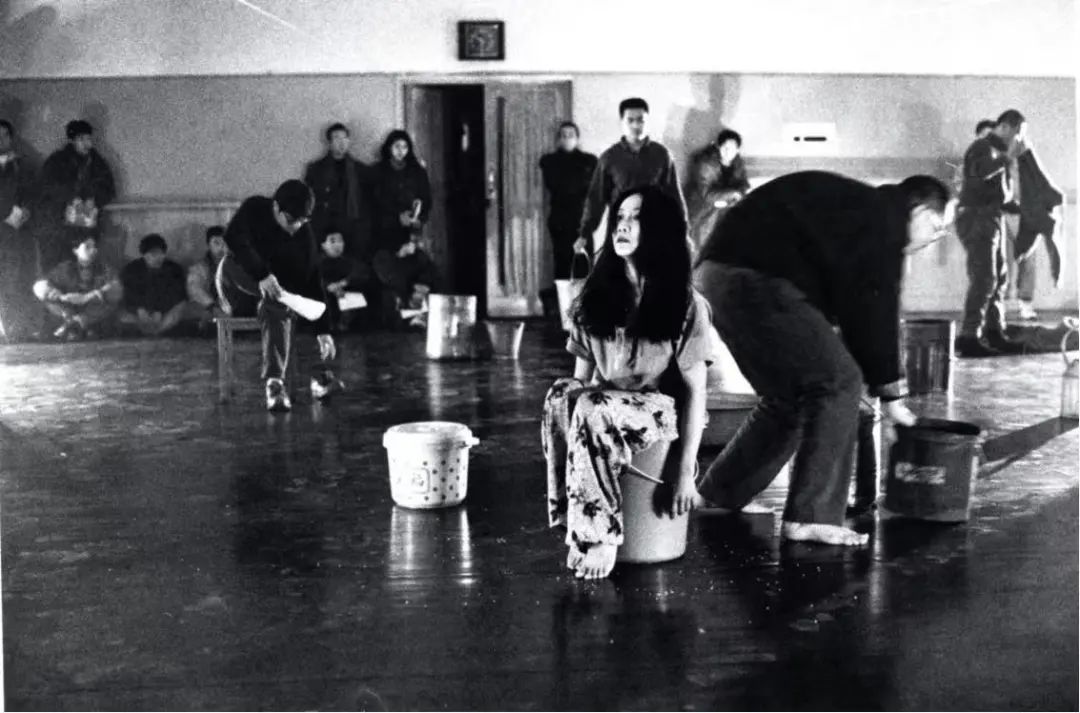

▲ 尹秀珍,《洗河》,1995年 Courtesy of the artist, Beijing Commune, and Pace Gallery ©尹秀珍

▲ 文慧,《100个动词》,北京,1994年 摄影:凌幼娟

1989年中国女性艺术家肖鲁指尖叩响手枪扳机的一声枪响,表达了对沟通困难、情感冲突/焦虑以及对萦绕不去的创伤的反应。长期关注个体与集体关系的艺术家尹秀珍则将污水凝结为冰棱,借由非艺术家个体身体的反复冲洗质询环境污染的问题;当代纪录剧场的先锋艺术家文慧则将舞蹈结合文字,展演出劳动女性身体的日常生存状态...源自于身体的多种符码织就了一张贯通创伤与希望的艺术网络,在亚洲作为集体的女性艺术家圈层中展示了中国女性艺术家群体的活跃态势。

▲ “目:中国境象”展览现场,2024年,蓬皮杜中心,巴黎,图片鸣谢蓬皮杜中心

当这场身体叙事的回声尚未消散,巴黎蓬皮杜艺术中心的"目:中国镜像"展览又已掀起新的浪潮。展览展出了21位生于中国大陆地区的、以“80后”一代为主的艺术家的近作。9位女性艺术家参与到了这场向世界推介中国当代艺术的展览中,占据参展总艺术家的近1/2。

▲ 胡晓媛, 《木/檩 No.12》,木、墨、绡、漆、铁钉,130 × 200 ×4.3厘米,2023年,图片致谢艺术家

从胡晓媛以蚕丝编织的生命寓言,到陆扬用数字代码解构的赛博肉身;从姚清妹充满荒诞诗意的行为剧场,到沈莘影像中流动的性别光谱,与20年前那场同样向世界展示先锋的中国艺术却遮蔽起女性的“中国!”形成跨时空的互文,中国女性艺术家作品作为不可或缺的另一半,如棱镜般折射出中国当代艺术的复杂光谱,让世界终于发现:当代中国女性艺术家正在将“妇女能顶半边天”口号变为现实。

▲ 王伊芙苓韬程,2024,摄影:Sol Archer,拍摄于艺术家于荷兰霍赫弗利特的工作室

同时,在这女性艺术家引领全球艺术世界的重要之年,诺贝尔文学奖、威尼斯双年展金狮奖以及特纳奖的桂冠纷纷被来自世界各地的女性艺术家摘得,中国女性艺术家也同样不甘示弱,王伊芙苓韬程荣获2025年第31届“沃尔夫冈·哈恩奖”,成为首位摘得此项国际殊荣的中国女性艺术家,恰似一阙东方回响,与全球女性艺术家的声浪共振,也让其作为旅居欧洲华人艺术家的独特经验再次带入公众。

▲ 王伊芙苓韬程作品于第60届威尼斯双年展展览现场,图片:by Andrea Rossetti from Carlos/Ishikawa

在2024威尼斯双年展主展中,王伊芙苓韬程也携其系列画作《Do Not Agree with Agnes Martin All the Time》中的最新5件作品亮相,从个人到集体、从中国到西方,这位生于成都、游牧于鹿特丹的跨学科创作者,将中国传统水墨的留白意境与当代身份政治的尖锐叩问熔铸一体,其绘画与文本交织的实践宛如一场“献给边界者的抒情诗”,让沉默的个体经验化作跨越洲际的共情密码。

|市场:女性艺术的现象级表现|

▲ 2024年秋中国嘉德二十世纪\当代艺术拍卖现场

中国女性艺术市场的崛起也是近年来最具“现象级”的存在,她们的作品已经不仅在白盒子空间中闪耀,更在拍卖会上引发了前所未有的关注和热议,在受到全球经济和政治不稳定因素影响而整体市值呈下滑趋势的低靡艺术市场中,女性艺术作品却仍然表现出强劲韧性,成为了拍卖名录上蓬勃跳动的数字,是藏家眼中兼具美学价值与投资潜力的暗涌蓝筹。

▲ 2024年巴塞尔艺术展巴黎展会,图片由巴塞尔艺术展提供

第三年度《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球收藏调查报告》(2024 Art Basel and UBS Survey of Global Collecting)显示,至2024上半年女性艺术家的作品在收藏中的比例上升至44%,这是近七年来的最高水平。而中国内地,收藏家们对女性艺术家的热情正在悄然升温,她们的作品收藏已经占藏品总量的42%,较2023年又跃升了10%的高度,这也预示着中国艺术收藏领域对女性艺术力量的日益重视与认可。

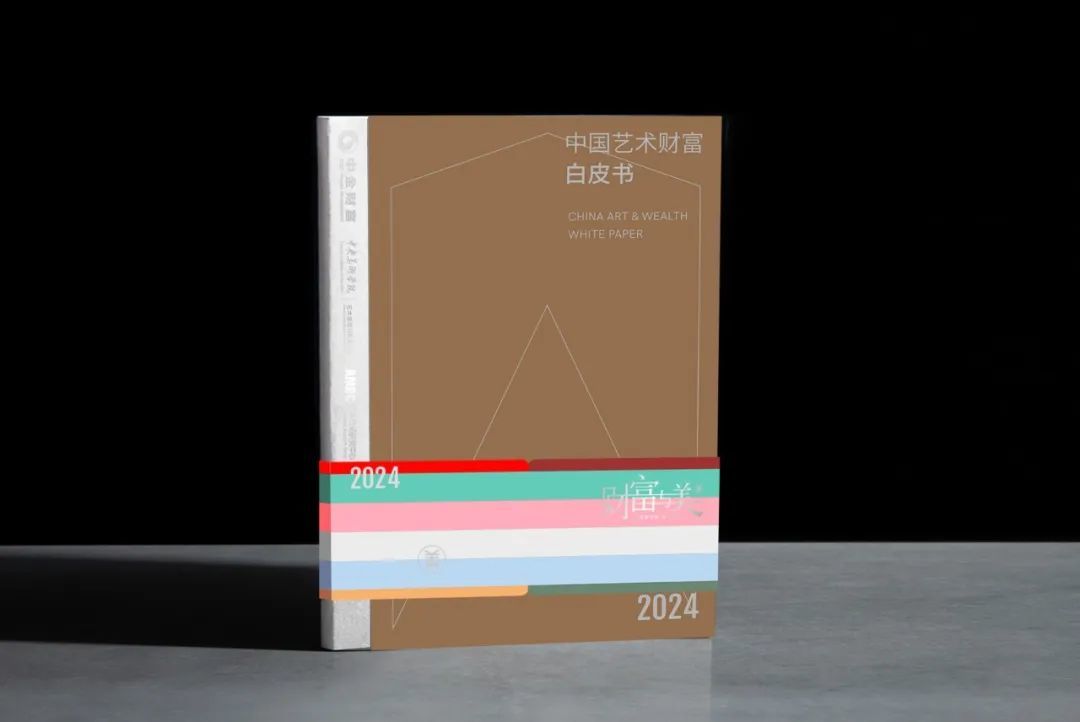

▲ 2024中国艺术白皮书

AMRC艺术市场研究中心与中国中金财富证券有限公司联合出品的《2024中国艺术白皮书》中也同样强调了女性艺术在中国藏家收藏中的占比增长。2024年全年的市场调研显示,有85%的中国藏家收藏了女性艺术家的作品,较2023年的78%增长了7个百分点,从收藏结构来看,女性艺术家作品在数量和价值上分别占据藏家收藏总量的31%与30%,形成了质与量的均衡发展。更值得只注意的是超过三分之一的藏家表示相较于三年前,他们收藏中女性艺术家作品的比重有明显提升。

▲ 孙一钿,《开场》,242×350cm,布面丙烯,2021

而当女性艺术市场的关注度落在每一个具体的女性艺术家作品上,我们发现不少女性艺术家在2024年也刷新着个人的拍卖纪录:在2024年永乐春季拍卖会上,孙一钿的《开场》以299万元成交,刷新了个人拍卖纪录,并成为中国90后艺术家中的最高成交纪录。

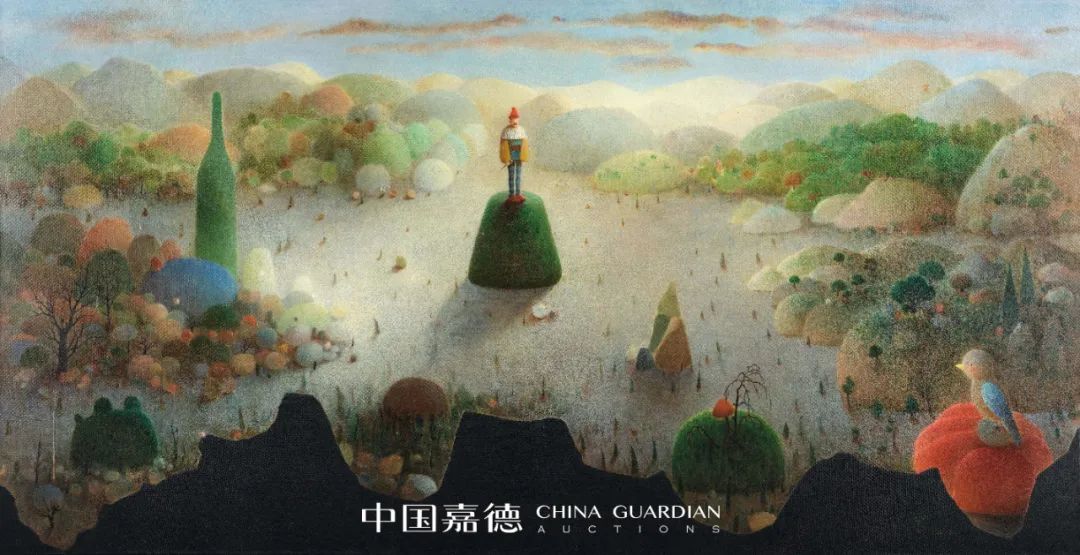

▲ 陈可,《草垛上的小丑》,180×350 cm,布面 油画,2011

70、80后女性艺术家也在各大拍卖会场展现了她们作品于市场而言的持续生命力。陈可《草垛上的小丑》在中国嘉德拍得690万元,成为艺术家个人拍卖的第二高价;《黄山游记》也在永乐2024年秋季拍卖会以184万元高价成交。宋琨的作品在市场上也取得了不俗的成绩,其作品拍卖价格从30万元到1700万元不等。

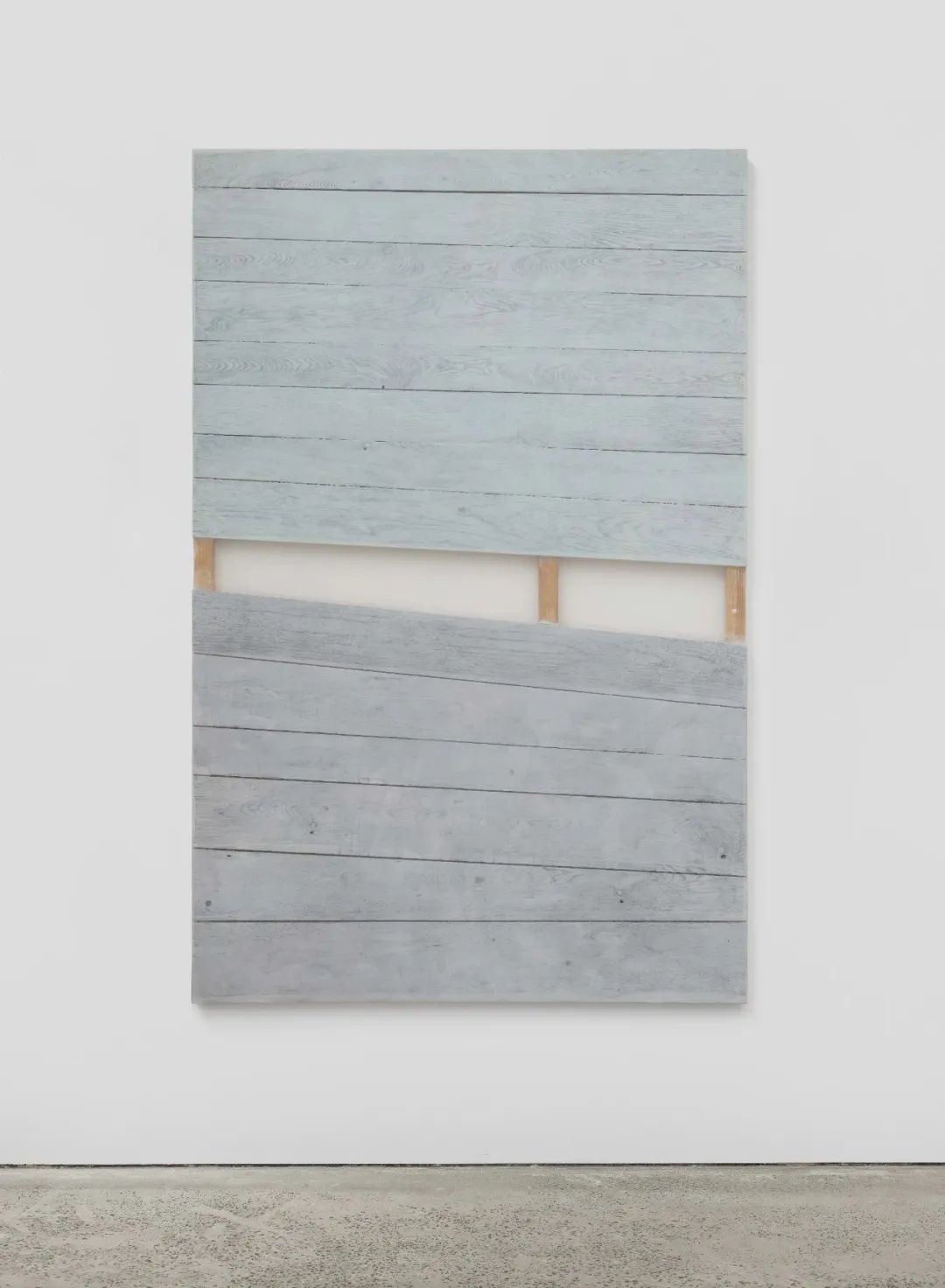

▲ 李黑地,摄影:Frederike Helwig

此外,中国新锐女性艺术家的艺术表现也吸引世界蓝筹画廊独到的市场青睐,90后艺术家李黑地便是入围其中的一匹黑马。自2023年参加高古轩画廊的展览,到2024年9月与佩斯画廊签约,成为佩斯画廊历来代理最年轻的艺术家。

▲ Li Hei Di: 700 Nights of Winter展览现场,Pippy Houldsworth 画廊,伦敦,图片来自 Pippy Houldsworth 画廊

这种趋势背后,是中国艺术生态的系统性变革。国内美术馆、画廊等机构正加大对女性艺术家个展和专题研究的支持力度,机构力量的介入,不仅为女性创作提供了更广阔的展示平台,更有助于构建更客观的学术评价体系。

随着市场认知与学术价值的双向赋能,女性艺术家作品正在形成更广泛的价值共识,未来女性艺术家的创作有望获得更丰富的展示机会、更公正的学术评价,以及更广泛的价值共识。

P

art 02.

是她,但也不仅仅是她

Female artist

而当女性艺术家们已经站在舞台中央,今天的我们却仍然无法全然抛下“女性”这一性别视角看待并想象一个更多元的世界。狭隘的性别视角正在成为另外一种遮蔽与驱逐的力量,将女性艺术家们扁平化为一个男女平权的象征符号。

照亮性别的聚光灯同时也让她们用敏感触角感受到更复杂的现实、更深邃的思考被遗落在灯光之外的黑暗中,透支着关注,也加速着话题的沉默。

其实女性艺术发展到今天,超越二元性别的思想早已在艺术实践的场域发生,性别议题正在生发出更为切身而具体的问题,她们不仅仅是她们,更是更普遍的人。

|女性群展中的多元宇宙|

中国女性艺术家群展则成为2024年公共讨论女性性别身份的重要阵地,策展人们不约而同地选择将目光重新聚焦于创作实践本身,在身份、主题与媒介的多元差异呈现下重新讨论我们应该如何去观看与谈论女性艺术。

▲ “了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展”展览现场,凤凰中心,2024

▲ “了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展” 展览现场,凤凰中心,2024

2024年年初,凤凰中心便联手福布斯中国共同举办了一场汇聚女性创意与先锋精神的视觉盛典“了不起的她们:福布斯中国致敬卓越女性艺术家邀请展”,由中国女性艺术研究的拓荒者、美术史学者陶咏白担任学术主持,凤凰艺术总编辑、凤凰中心执行馆长肖戈为策展人,邀请了39位来自不同背景和世代的女性艺术家,她们是画家、作家、策展人、音乐人、电影人...学科的界限在这里变得模糊,固有的分类与框架思维被彻底颠覆,她们以各自独特的视觉语言,为我们展现了中国女性艺术的多元创作面貌。(点击阅读:现场 | 新年首展,来凤凰中心看了不起的“她们”!- 凤凰艺术)

▲ “了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展”展览现场,凤凰中心,2024

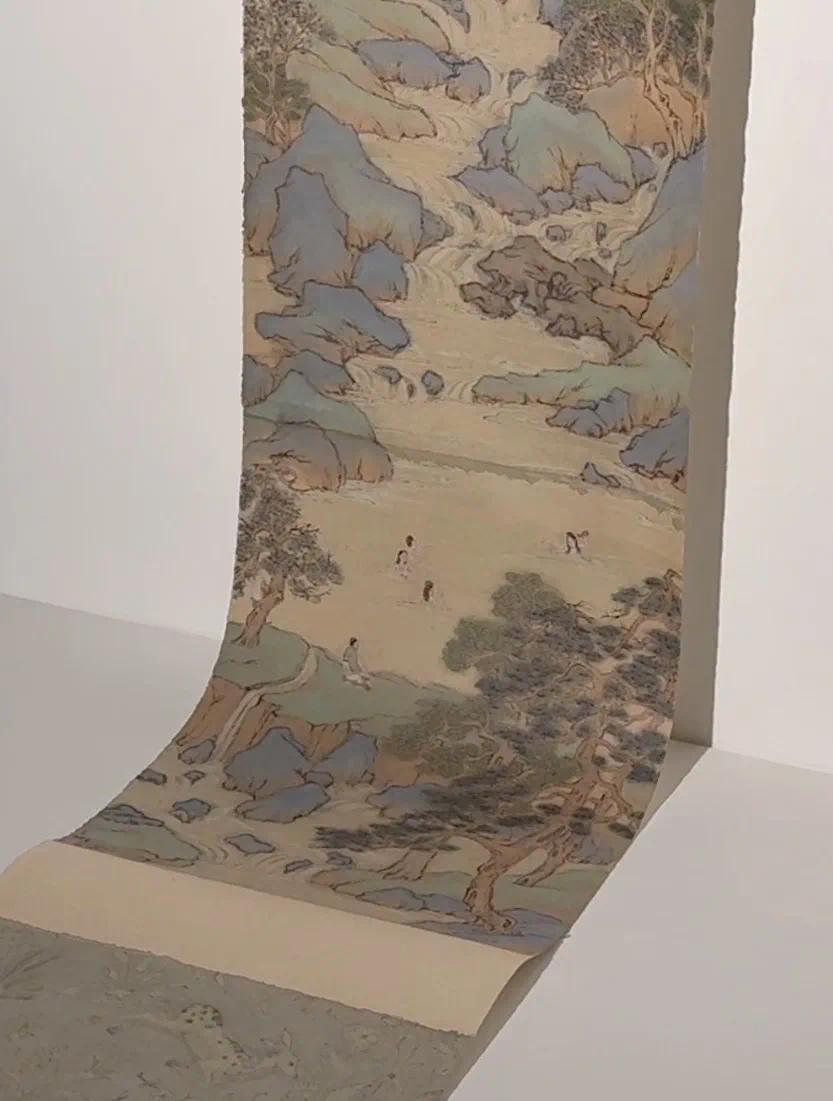

▲彭薇,《诗中之诗》,38×320cm,宣纸水墨,2016,“了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展” ,凤凰中心,2024

策展人肖戈在展览致辞中强调:“虽从性别出发而不唯性别论,今天的中国女性艺术家代表着一种全新的平等观念。”本次展览呈现的近百件作品不仅仅是视觉上的享受,更是对人性、精神、生命、自然、社会等不同议题的深刻解读和反思,展现了一种超越男性/女性二元论的性别视角。

▲ 蔡雅玲《NO》,“了不起的‘她们’——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展” ,凤凰中心,2024

这也印证着一个正在发生的现实:今天的中国女性艺术家“她们”代表着一种全新的平等观念并在人工智能日益普及,最终去性别化的新浪潮里重塑一种真正无区别化的平等,一种新的艺术价值体系也正在过程中生成——和而不同,多元共生。

▲“了不起的‘她们’”女性艺术论坛现场,凤凰中心,2024

“了不起的‘她们’”女性艺术论坛也在同期于展览空间中举办,汇集了艺术界、学术界等杰出女性代表,围绕展览共同探讨女性在艺术和社会中所扮演的角色、面临的挑战以及未来的发展机遇,将女性艺术问题推向更深入的讨论。(点击阅读:现场 | 看了不起的“她们”,听女性艺术的最新宣言!- 凤凰艺术)

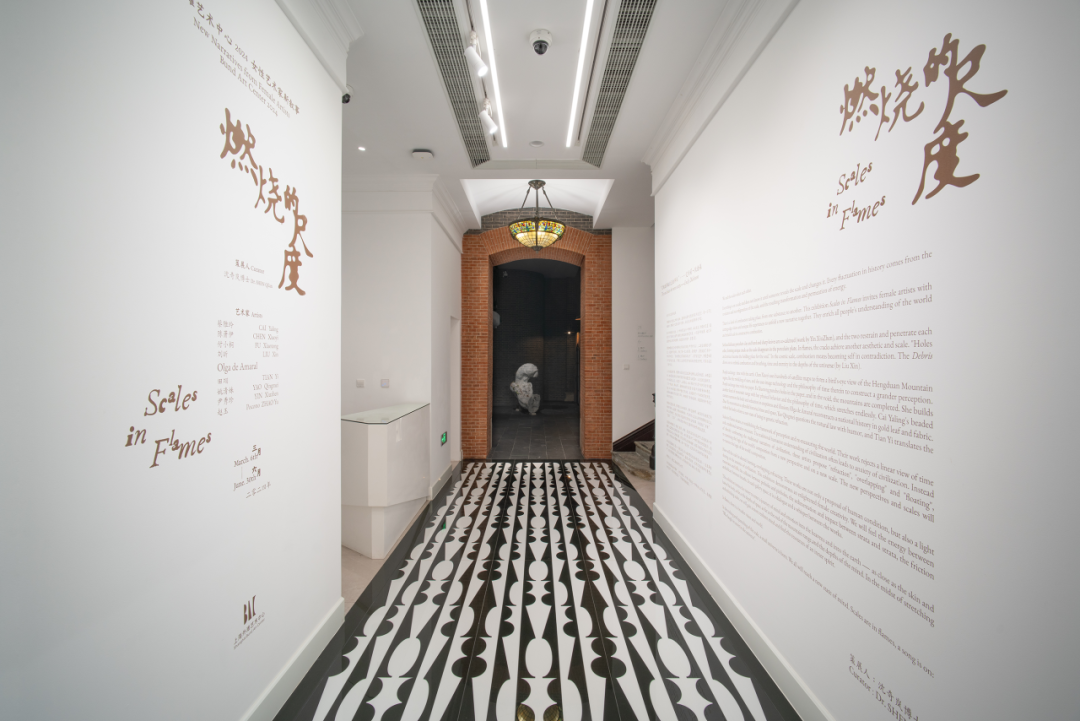

▲ “燃烧的尺度”展览现场,上海外滩艺术中心185空间,2024年

而在上海外滩艺术中心,一场女性艺术家基于自身生命经验和艺术感悟描绘她们心中审视世界的多位尺度的视觉实验正在发生。“燃烧的尺度”展览由知名策展人沈奇岚博士携手蔡雅玲、陈萧伊、付小桐、刘昕、Olga de Amaral、田翊、姚清妹、尹秀珍、赵玉共同呈现。从身体肤发到太空深处,从山脉尽头到心灵深处,国内外不同年龄段女性艺术家的杰出代表在固有的女性议题尺度之外重新构建对世界的理解,燃烧起新的女性叙事可能。

▲ “燃烧的尺度”展览现场,上海外滩艺术中心185空间,2024年。

女性主义是理解“燃烧的尺度”展览的一个维度,但绝非唯一维度。策展人沈奇岚在采访中提到希望观众不以生理性别去评判艺术家的创作,而以其创作意识——例如同情心、同理心,一种在彰显自身的同时亦能够试图理解他者的状态,去对艺术家的作品进行判定。沈奇岚强调:“‘燃烧的尺度’探讨的是一种强度,一种直面女性艺术家创作本身而产生的更加深刻和广泛的强度。”

▲ “命名的时刻”展览现场,ASE基金会,上海,2024.11.06-2025.02.28

而群展“命名的时刻”(Words for the Future)则是沈奇岚继“燃烧的时候”展览后关于女性主义艺术探讨的序章——在一个理论与沉淀双双缺失的发展背景中,人们还能够如何去谈论“女性”?在“命名”的概念之下,展览呈现了22位来自全球视野中的女性艺术家如何以创作重新“命名”自身独特的生命经验。

▲ “命名与定义——艺术家如何获得这样的权力”论坛现场,左起分别为展览策展人沈奇岚博士、复旦大学哲学学院谢晶副教授、Artnet新闻中文网主编Cathy Fan、论坛主持人于是

当既有的知识与语言已无法描述与指认特定的现实经验,当这些经验一再被忽视或误读,“重新命名”则至关重要——它包含着两重维度:主动权与主体性。前者喻示着让被忽视的经验重见天日;后者指向一种带有主体性的表达。“有关女性艺术家之间共性的探讨,我希望可以再往前走一步。她们的共性不只是性别,或许可以更进一步——什么是女性视角,什么是‘女性作为一种处境’。”策展人沈奇岚在采访中说。

▲ “她的房间”项目首展:杨伯都《献给鹰:记忆宫殿》合影,从右到左依次是:頌艺术中心馆长苏芒女士 、艺术家杨伯都、 策展人邓婷,頌艺术中心

连续三年深耕女性艺术的頌艺术中心也在2024年让女性艺术走出公共的白盒子,回到至以“房间”为象征的私人世界,并在私密的精神领地中绽放出能够承载女性思想、为女性发声的自在之花。

▲ “她的房间”项目首展:杨伯都《献给鹰:记忆宫殿》,頌艺术中心

“她的房间”项目作为女性艺术家个体研究计划,也是国内首个写作性女性艺术家项目,由頌艺术中心馆长苏芒发起,邓婷担任项目策展人,陆续邀约女性艺术家,进行独立单元的自由创作,为女性艺术家提供一个表达个体的创意空间;同时邀请观众探访艺术家的私人世界。

▲ “她的房间”艺术项目:马灵丽《太阳与药》,頌艺术中心

在独特的游牧式策展中,美术馆空间重构,让白盒子变得“宜居”,每个柔软的灵魂得以栖居在此处塑造身份、发声、 创新。 正如伍尔夫所说, “女性在室内待了几百万年,她们的创造力浸透了墙壁,远远超出那些砖块和灰泥的容量,只有写作、绘画、商业和政治才能驾驭它…这种力量是几个世纪的严厉约束换来的,它不可替代。”

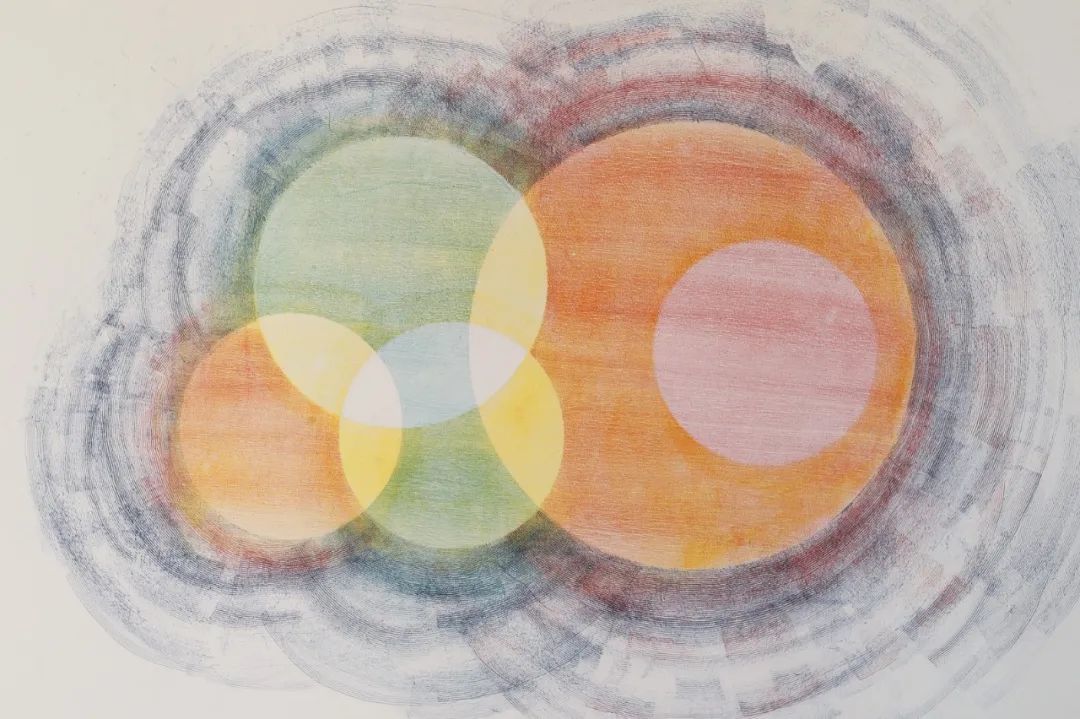

▲ 树美术馆“年轮”展览现场

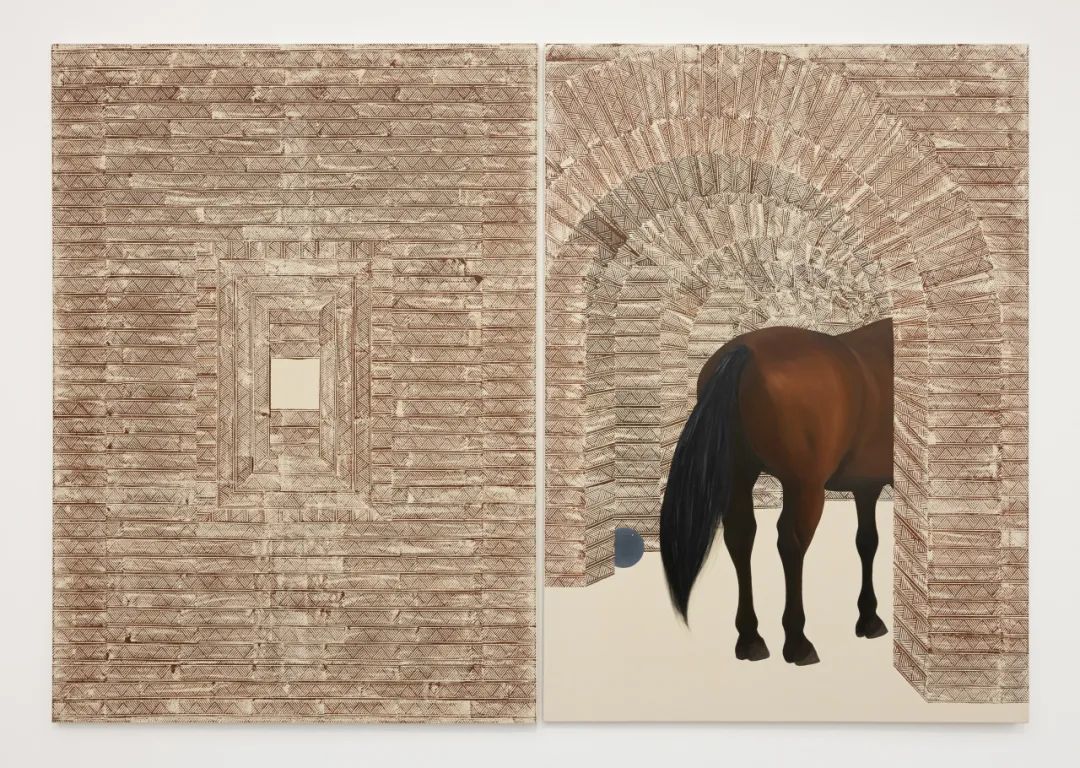

当男性策展人策划一场女性艺术家群展时会发生什么有趣的化学反应?树美术馆开展的“年轮”便是这样有趣的存在。

策展人邱志杰选择“年轮”这一主题,为观众提供了一个独特的视角:最大程度地摒弃“主义”“理论”“话语”的桎梏,用生命史和社会史的交叠来直面一个个人生的个案。在艺术家、服装设计师、建筑师、诗人、记者、教育者等35位不同职业女性的百余件全新作品中,去审视女性如何在创作中捕捉和表达她们的生命历程,如何建立个体与历史、自然与社会的深层联系。

▲ “年轮”女性艺术家群展开幕现场,策展人邱志杰先生,宋庄镇党委副书记陈洁女士,树美术馆馆长刘霞女士分别致辞。

策展人邱志杰也在《年轮——谈论女性艺术的一种方式》讲述着他接受树美术馆的策展邀请的原因——抵制女性艺术的刻板印象:“画花,画女阴形象,写温润的小楷,用头发、月经血和尿液等身体材料,或者用泥土、牛奶和气味等做装置作品,编织,讲述伤痛和生育经验,讲述成长的梦魇,讲述梦幻和情结;在话语上,则永远在谈论直觉、敏感……这些已经一定程度上构成了人们对于女性艺术的刻板印象,并反过来对新一代女性创作者形成暗示。但是应该有更多的视角来讨论女性的艺术。”

▲ 《迪奥先生与模特》2024 陈可

艺术与时尚有如当代美学的双生子难分彼此,多年以来两者间的联袂也不胜枚举。时尚在打破传统规训中寻找个性的力量之美,女性艺术家的创作也是如此,惺惺相惜间女性艺术家愈发成为全球各大品牌的合作宠儿。在2024年迪奥于北京嘉德艺术中心举办“迪奥倾世之金” ( L'OR DE DIOR ) 展览中,女性艺术家的创作占据近半壁江山,陈可、林天苗、刘符洁、艾敬、马秋莎等女性艺术家加入这场时尚盛宴,共同参与中国金色时尚屋的打造。(点击阅读:视频 | 在迪奥的百宝箱中,艺术家才是那“倾世之金” - 凤凰艺术)

▲ 《步骤》2024 林天苗

▲ 《混生》2024 刘符洁

陈可的《迪奥先生与模特》将男性身份与女性身份并置,呼应着过去女性在社会中的处境解读,也在极少出现的男性角色中将现实生活中的感受以及对时间和生命的体悟推向新的阶段;林天苗则对纯然之物的观看目光融合来自时尚DIOR时尚工坊的灵感幻想人们对时装高级价值背后的认知与思考;刘符洁在迪奥手袋再创作时,用我以往的经验,即雕塑的眼光去看待这款手袋,手袋本身成为私密的自我与公共的自我之间的一种通道...

▲ “流变之境第二回:不息的涌动——2024当代女性艺术•长三角邀请展” 展览现场,上海油画雕塑院美术馆,2024

一场聚焦长三角地区的女性艺术讨论也在不断持续地发声。“流变之境”展览项目由上海油画雕塑院主办、上海油画雕塑院院长江梅在2022年发起,2024年也迎来了第二回的举办。本届“流变之境”以“不息的涌动”为主题,来自长三角区域共计18位优秀当代女性艺术家的近90件(组)作品应邀参加本次展览,与上一届相比,扩展了艺术媒介,增强了雕塑、装置和新媒体作品的比重,可以说更综合立体地呈现了长三角地区当代女性艺术创作的现状,并反映出一些新的艺术倾向。

▲ “流变之境第二回:不息的涌动——2024当代女性艺术•长三角邀请展” 嘉宾合影,上海油画雕塑院美术馆,2024

为了配合展览,上海油画雕塑院美术馆还举办包括学术研讨会“中国当代女性艺术的现状与挑战”、策展人导览、学术会客厅“文化艺术领域的女性力量”“当代女性艺术·跨界谈”在内的四场公教系列活动,带领观众透过作品体会女性的情感与智慧、才华和勇气,并从中感受时代的呼吸与脉动、文化的当代赓续和演绎。

|处处是“她”人,处处是TA人|

女性艺术群展中,尽可能丰富而异质的女性艺术作品被呈现,策展人们期待着在多元而复杂的议题中重新思考女性艺术家当代的身份界定与作品观看的问题,以切身而具体的问题代替虚浮而平面的女性刻板印象。

而在这群女性艺术家们作品创作的最新变奏中,从生命存在等终极议题的反思到“地球村”的生态方案提出,再到与时俱进的科技想象,展示着她们不设限的思想边界。处处是“她”人,也同样处处是TA人。

身份的流动

“女性特质”并非女性艺术应该如此的面貌,而是在尚未抵达性别平权的时代,由不同性别处境所带来的不同身份思考。人的一生往往要面对多重身份的转变,每一次的身份都将促使我们去重新反思与与身份相关的关于生命、关系等终极命题。

而作为女性,她们是女儿、妻子、母亲,这些专属于女性的身份角色将带来专属于女性的独特现实经验,是填补起儿子、丈夫与父亲等男性身份角色的另一半社会感知;同样女性作为“社会人”也会在性别身份之外感受着岁月、地域、职业等社会情感场域作用于个体身上的力道并进一步转化进作品中。

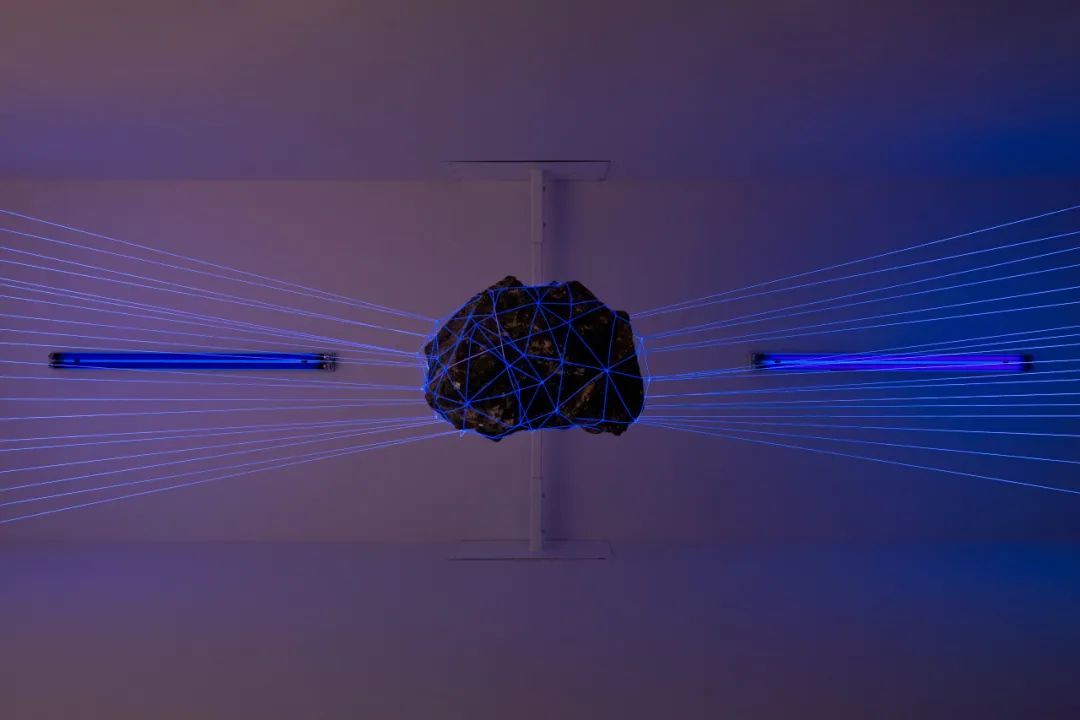

▲ 尹秀珍、《声音塔》、2023-2024年、金属、尼龙丝袜、致谢北京公社

个人经验与集体记忆是尹秀珍创作面对的两大关键词,2024年,上海当代艺术博物馆(PSA)举办的尹秀珍大规模个展“刺天”与新绎美术馆举办的“一刻·出入——宋冬、尹秀珍双个展”分别从个人创作与伴侣协作的视角展现着她关于现代社会身份认知的创造。(点击阅读:尹秀珍:五行刺天,赛博出口 - 凤凰艺术)

尹秀珍的大规模个展“刺天”,是PSA“中国当代艺术收藏系列”展览的最新章,由艺术史学者巫鸿策划。借助逾二十件材料和语汇各异的巨作,展览不仅呈现艺术家尹秀珍的标志性作品与最新思考,也带领观者展开一场向外纵横天地,向内细腻入微的探索之旅。

▲ “刺天”开幕式现场,美术史家巫鸿和艺术家尹秀珍在作品《刺天》前合影

其中最引人瞩目的当属尹秀珍与展览同名的最新作品《刺天》,由《飞行器》《刺天》《补天》三件作品组成,是尹秀珍一次“搜尽经历打草稿”的创作。在尹秀珍看来:“‘刺天’与‘补天’具有双重性和多义性,人被衣服化身为在其中思考和经历这一切的‘膜’,总是在复杂的情感和认识中被改变。‘刺天’表达的是人类向外太空探索和推进的欲望,象征着冲破天界的勇气,也是对超越现实维度的想象。”对尹秀珍而言,她的艺术语言让她成为她自己的“自己”,她始终在平和地面对着周遭,试图以一己之力“刺天”。

▲ 宋冬、尹秀珍,《每个人都是太阳》,“一刻·出入”展览现场,新绎美术馆,2024年

▲ 尹秀珍(左)与宋冬(右)在“一刻·出入”展览现场,新绎美术馆,2024年

而在新绎美术馆举办的“一刻·出入——宋冬、尹秀珍双个展”则呈现了尹秀珍与宋冬在合作伙伴、爱人、家人多维度关系中携手相伴三十余年相互对话、共融的反思。展览中,两位艺术家既保留了各自独立创作的部分,也以彼此相融的方式相互协作,正如宋冬所说的那样:“你中有我,我中有你,是相互寄生的关系”。

▲ 山河宣言行为现场 – Place du Panthéon,巴黎,2023.05.02,图片提供:艺术家及麦勒画廊 北京-卢森

曹雨作为一位在中国当代艺术领域具有重要影响力的女性艺术家,其作品以深刻的社会寓意和对现实的独到见解闻名,深入探讨了身份政治。在麦勒画廊举办的个展“化粪池”展示了她的近期代表作,反映了她对社会的象征、权力结构和个人生存状态的思考。(点击阅读:姜俊:时代变迁中“独异”的女性个体——曹雨个展“化粪池” - 凤凰艺术)

▲ 曹雨,“化粪池”展览现场,麦勒画廊,中国北京,2024

曹雨不希望被过度强调女性艺术家的身份,在接受凤凰艺术采访时她表示:“艺术不是她的职业,而是一种活法。”她从个人视角和生存经验出发,触及了当代社会现象的底层逻辑,揭示了当代权力结构的复杂性和个体生存的多样性。

在全球与中国、集体与个人、男性与女性、多元与传统等多重维度之间,曹雨的作品展现了复杂的拉锯与博弈。她的艺术创作不仅是一场视觉盛宴,更是一次深刻的思想交锋与碰撞,为我们提供了审视社会和自我、历史与当下的全新视角。

▲ 艺术家韩梦云与最新作品《镜亭(III)》,知美术馆“那流动的必将永存”展览现场,致谢艺术家

当下动荡世界的不寻常文化流动也是女性艺术家们正在经历的身份动荡,韩孟云便将在动荡之下自身独特的生活、游历、学习、创作的路径转化进艺术创作中,艺术作品成为其长期流动状态下的身份坐标系。

▲韩梦云,《梦的解析(三)》,2022 ,布上油画、丙烯 ,210 × 300 × 2.5 cm

2024年,韩梦云“那流动的必将永存”个展在知美术馆展出,体现着韩梦云艺术创作中的跨⽂化根基,以及转化为艺术实践背后的⽥野调查和学术研究脉络。知美术馆馆长、该展策展人王从卉分享道:“她代表着一个极少数的知识性与创造性兼具的艺术家群体,她们具备以跨学科、跨文化、多元美学的深度研究为前提的当代艺术创作的新方法论,同时也以女性独有的细腻而犀利、宏大而精微的方式表达在新自由主义全球化、文化霸权、和跨语境冲突所引发的断裂中寻找自身文化身份的探寻之路。”

日常的观看

同样,不论是已经在艺术界享有声誉的大姐大,还是初出茅庐的新生代,正因为一代又一代艺术家、策展人与批评家不断为女性发声,而打开了她们能够在女性身份焦虑之外言说创作的更多可能,常被诟病为女性气质的“私人”日常重新回归到女性艺术家的创作之中,并在独特视角的日常观看中折射出包容“生活本质”的智慧。

▲ 梁远苇,“五色土”展览现场,南墙面上展示了若干在工作室做的实验手稿及方案参考资料。

“五色土”则是梁远苇最新完成的一场艺术创作与日常空间环境的实验,展览空间本身便是艺术家的作品。在过去的一个月间,梁远苇使用五种基础色的复写纸,四把梳子以及一些圆形纸片,逐渐画满外交公寓12号客厅的天顶与所有墙面,并且延伸到整个空间。展览题目“五色土”取自艺术家幼年时熟悉的《北京晚报》同名文艺副刊,与艺术家成长和生活的城市北京有着显著的地域与文化关联,现在又被艺术家在此次的项目中再度转移成新的语言。

▲ 梁远苇,“五色土”展览现场,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

作为一个以绘画为主要媒介的艺术家,梁远苇一直感兴趣绘画与所在环境的结构性关系,这背后映射的是艺术家对人生存空间与精神内在关系之间的理解。正如梁远苇在谈到这个项目的初衷时说道,“没有天然封闭的媒介,但有封闭的人心。即便身处一个不停被挤压收缩、不能长期稳定的空间中,不愿妥协的人仍然可以使用有限的材料,去描绘无限的愿景。”

▲ 宋琨个展“无尽藏”展览现场,松美术馆,2024

艺术家宋琨的心理学美术化图式则在意识流的叙事中为为命题 “如何感受生活赋予的经验认知与丰富情感” 提出了现阶段中国独立的样本。

松美术馆推出艺术家宋琨个展“无尽藏”则以8个概念不同的主题空间结构呈现艺术家宋琨二十余年的多重线索的创作及最新作品,从感情深重的“千吻之深”到超越现实的“泛灵净界”,“藏”在展览中的两种截然不同的对于身体与皮层的描绘方式,展露着身体及其所指背后的“人本身”在不同文化中的批判性所在。

▲ 宋琨个展“无尽藏”展览现场,松美术馆,2024

在宋琨的作品中,身体不仅是一种个人化的生命尺度,还是历史与当下、集体与个体经验的交汇。宋琨以纵贯二十余年的时间跨度和时空调度生成的融汇过去、现在和未来的创作线索,用视觉的形体延展了“无尽藏”的可观性和视触觉可能性,并将其所能覆盖的官能阈值进一步展开。

▲ 娜其布,《漂浮的情节》(局部),2019,摄于娜布其个展《绿幕游戏》木木美术馆(798馆),2024,摄影:HuiArtChannel

80后艺术家娜布其将雕塑视作一种游戏,相信“一切皆为雕塑”。在木木美术馆展出的“娜布其:绿幕游戏”是对这位艺术家十多年来的雕塑与空间探索的一次全面回顾。

展厅几乎是一个堆满道具的舞台:座椅,风扇,花瓶,阶梯,喷泉,凉亭,玩具…家庭情景剧将要上演,但由于演员缺席,符号的残余泯灭了居家的温馨,艺术家以批量生产的日常用品创作出让观众感到陌生甚至手足无措的装置和雕塑:批量生产的现成物品愈是泛滥,生活的多样性及可能性也随之愈是渺茫。

▲ 苗妙,“雪球大众人”展览现场,麦勒画廊,2024

艺术家苗妙在麦勒画廊举办的首次大型个展“雪球大众人”则呈现她是如何巧妙地将从日常中捡拾而来的素材和经验积累并转化或“剪辑”为其独特的绘画语言的。展览中的每一件作品如同一颗颗由日常观察与体验凝结的雪球,灵动而变幻。而在令人愉悦的视觉背后,是艺术家尝试从剧烈变动的日常中找到多样的普通人和生活图像,并用奇思妙想来激活它,找到其中蕴藏的活力。

女性中心的生态学

在众多艺术创作的母题中,生态也绕不开的话题。从弗朗索瓦丝·德奥博纳提出生态女权主义开始,女性创作更与生态问题达成了从创作实践到理论辩证间的强关联。

▲ 弗朗索瓦丝·德奥博纳

而在当下环境持续恶化、生物多样性丧失和气候失调对生态系统及人类社会构成了严重威胁,它在提醒着我们全球环境挑战不分性别,我们必须共享并共同实施解决方案,“一个更接近于女性的地球将变得对于所有人都更加郁郁葱葱”。

▲ 展览现场:“青蛇:女性中心的生态学”,大馆当代美术馆,香港。图片提供:大馆。摄影:关尚智。

大馆当代美术馆举办的“青蛇:女性中心的生态学”便从女性导向的视角出发对生态问题进行了探讨。展览汇集了 30 多位来自东南亚、拉丁美洲以及非洲等地区的女性艺术家,展出了 60 余件作品。她们从神话和本土知识中汲取灵感,探讨生态危机、自然关系和未来的另种可能性。

▲ 林岚,《天后访水2.0》,2023,“青蛇:女性中心的生态学”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2023-2024年,摄影/关尚智

在性别讨论与交锋已经不再局限于生理性别差异本身的当下,沿着“青蛇”所发散出的对生态女性主义及世界建构的发问,可以帮助我们以主体性的、去中心化的视角去看人类、非人类物种,以及我们所处的世界。

▲ “共生寰宇”展览现场

而在春美术馆另一场由祝羽捷策划的女性思索人类生命现象的展览“共生寰宇”将女性与自然之间的特殊联系表现出来。八位女性艺术家以自然翡翠绿所象征的时间纬度及女性视角为双向起点,回溯人与自然、万物关联与时间厚度,叙述人与自然之关系存于“自我”与“万物”之间,相互依赖,彼此生长。女性艺术家利用多媒体及跨学科手法,通过回应性别、身份、生态等问题,展示更为广阔之生态女性意识,倡导万物共生愿景。

是AI更是爱

随着算力的不断增强,以AI为代表的技术发展正与人类社会高度嵌合,相伴相生,也为人类艺术带来全新的面貌。女性艺术家们也敏锐地感知到了时代的变迁,参与到这场艺术表达新范式的探寻过程之中,结合新媒介,并融入自己多彩的生活经验和丰富的情感体验,大胆跨越艺术的边界,打造出女性视角的赛博未来想象。

▲ 艺术家陆蓉之在与英特尔AIPC合作的《C-Girl宝藏娃娃》前

在“了不起的‘她们’”女性艺术家群展中,英特尔带着其最新的科技产品酷睿Ultra处理器加入到这场女性艺术盛典中,陆蓉之与英特尔最新合作创作的艺术作品《C-Girl宝藏娃娃》吸引了许多关注。这是依托英特尔® 酷睿™ Ultra处理器的AI PC和AIGC工具打造的娃娃,呈现出更加生动的娃娃形态,包括动作、语音、换装等多元展现。它们能动能言,甚至换装走秀,完美诠释了陆蓉之心中的艺术理想。更重要的是,艺术家借助强大的本地算力与模型优化,即便在不联网的环境下,也能自由地创作“宝藏娃娃”,实现了创作的便捷性与内容的版权保护。同期展览的还有英特尔与女性艺术家们合作的最新艺术作品,如陶艾民以一种独特的方式叙述女人的历史的作品《女书》、陈曦探讨人的欲望以及与世界的矛盾关系的作品《逃跑的兔子》等。(点击阅读:在3.8妇女节 技术如何赋能女性艺术家?- 凤凰艺术)

▲ 艺术家陶艾民在与英特尔AIPC合作的《女书》前

▲ 艺术家陈曦在与英特尔AIPC合作的《逃跑的兔子》前

就像是陆蓉之在展览现场所言:“AI是人工智能,更是‘爱’!”,艺术作为沟通情感与思想的桥梁,总能以最直接、最动人的方式触动人心。而艺术家通过与最新AI技术的合作,更展现出“她们”身上独特的深度与广度,以及情感、智慧、温柔、敏感、幽默、坚韧与力量。

▲ “曹斐:潮汐宙合”开幕现场,浦东美术馆,2024

除了慕尼黑伦巴赫美术馆与悉尼新南威尔士州立美术馆的两次国际大展,艺术家曹斐也将她穿梭于技术与情感、身体与文化、日常生活与数字时空的未来想象带到浦东美术馆,展览“潮汐宙合”囊括曹斐多个长期重要项,完整地展现了她近三十年的艺术实践,是迄今为止世界范围内举办的规模最大的曹斐个展之一。展览中有7件作品为全球首次展出,13件/组作品为国内首次亮相。(点击阅读:曹斐30年艺术实践之“潮汐宙合”,如何在未来里说过去?- 凤凰艺术)

▲ 曹斐,《多托邦》第二期,2024,动画,彩色有声,时长5分15秒.

多年以来,曹斐一直在使用增强现实、虚拟现实等数位技术追索越过现实形态的局限,通过艺术和技术重新唤醒意识,借助从社会获得的形象超越社会本身而进入一种理想想象和脱离社会、超越现实的境界。正如展览的主题—“潮汐宙合”,意指一种不断自我完善与更新的体系,暗合了曹斐创作中的精神气质,一种开放、包容且持续演进的世界观。

▲ 艺术家李爽,摄影/Mathilde Agius

如果说曹斐的影像是用艺术和技术超越社会现实而进入一个理想境界,那么技术对于李爽而言则是需要警惕与反叛的对象。李爽的作品涵盖表演、互动网站、雕塑、动态影像与多媒体装置,尤其关注在当代高度媒介化的现实中,不同形式的技术与人类及其互相之间的交互方式。

▲ “李爽:月球的距离”展览现场,Prada 荣宅,上海,摄影/Alessandro Wang

李爽于上海Prada荣宅举办的最新个展“月球的距离”中就是借用一篇短篇小说的标题讲述了自己在疫情的隔离与封锁中对于个体之间的距离难以被语言跨越的体悟。在卡尔维诺的故事中,月球与地球间的远近关系构成了一个充满浪漫和疏离感的隐喻,李爽则将这一隐喻转化为高度媒介化的现实中交流困境与情感距离的象征。

李爽在采访中说:“交流与技术始终是我创作的灵感来源。当交流仅能以数字形式进行,技术与算法变得冰冷无情,每个人都被压缩成像素,肉身则显得无能为力。”

WOMEN‘S DAY

•

✦

女性艺术在未来

✦

•

早在2007年第52届威尼斯双年展中,首位将女性关联中国当代艺术集体的策展人侯瀚如便已经强调需要重新正视女性艺术的思考力:

✦

•

✦

“和处在主宰地位的权力结构对照观察,她们的想象模式、表达方式以及行为往往十分私密、另类。然而,相当一部分女性艺术家没有落入传统女权主义的窠臼,而创作出最敏感、深刻及创新的作品——尽管它们往往不为人知并多少遭到了边缘化。事实上,在今日的中国艺术,她们的作品往往有最纯正的创意和最自由的精神......”

、

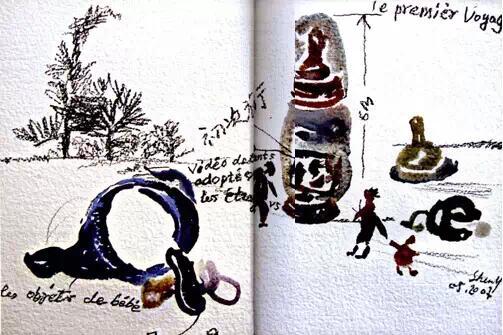

▲ 沈远,《初次旅行》(装置)草图,2007年,该作品在2007年第52届威尼斯双年展中国馆主题展“日常奇迹”中展出

2024年女性艺术家们的表现也已经证明:性别仅仅是一种身份处境,而非一种观看的视角。将她们的作品局限在传统的女性叙事中,不仅是对她们才华的贬低,更是对艺术本身的狭隘理解。她们是独立的个体,是多元的视角,是自由的灵魂。她们的创作,应当被置于更广阔的语境中,被赋予更深刻的意义。因为她们的艺术,早已证明:她们无需被定义,她们本身就是定义。

▲ “了不起的‘她们’”——福布斯中国致敬 卓越女性艺术家邀请展”展览现场,凤凰中心,2024

同样,对于女性艺术的关注与思考也不应仅仅是在妇女节,更应发生在女性仍然活跃于艺术世界每一天。在未来,凤凰艺术也希望可以更多地介入女性艺术的推介,在女性能够发声之外突破来自于性别二分的偏见、遮蔽,认真观看、思考、琢磨女性艺术与艺术家来源于生命经验本身更为丰富的具象表达。在更平等、包容与深邃的女性艺术观看目光之下,从此世界将在女性艺术家们面前打开,指向任何她们想去的任何地方,她们也将完全而绝对地,主持着她们自己的艺术。

(凤凰艺术 北京报道 编辑/曹依婷 责编/dbk 索菲)