“家长连续投诉37天”事件引发热议,过度保护终究会害了孩子

教育的严厉与宽容,究竟该如何平衡?

最近,深圳某小学的一位老师因被家长连续举报37天而选择“佛系”教学,导致全班成绩下滑,引发了广泛讨论。这件事引起了大家对孩子教育方式、老师管理以及家长与教师关系的深思。

有人认为过度保护孩子只会害了孩子,而有些家长则抱怨老师的管理方式过于严厉,甚至将其投诉到教育局。问题究竟出在哪里?我们是否真的给了孩子足够的自由,而忽视了该有的纪律与规范?

从举报到“佛系”教学:教师与家长之间的博弈

这件事情的起因是,深圳某小学四年级一名学生连续不交作业,老师出于教育目的,用竹尺轻拍了学生的手心。

视频显示,老师拍打的力度非常轻,目的只是提醒学生纠正错误,显然不会对学生造成伤害。然而,这名学生的家长得知后非常愤怒,认为这是体罚,决定以此为由连续37天向教育局投诉。

这一系列的投诉,使得老师受到了教育局的约谈,并且每天都有人盯着她,监视她的教学行为。

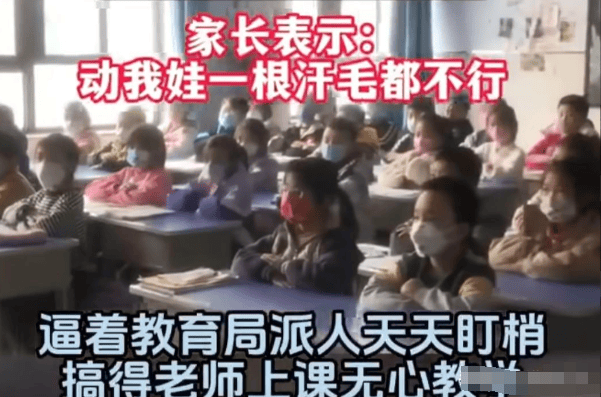

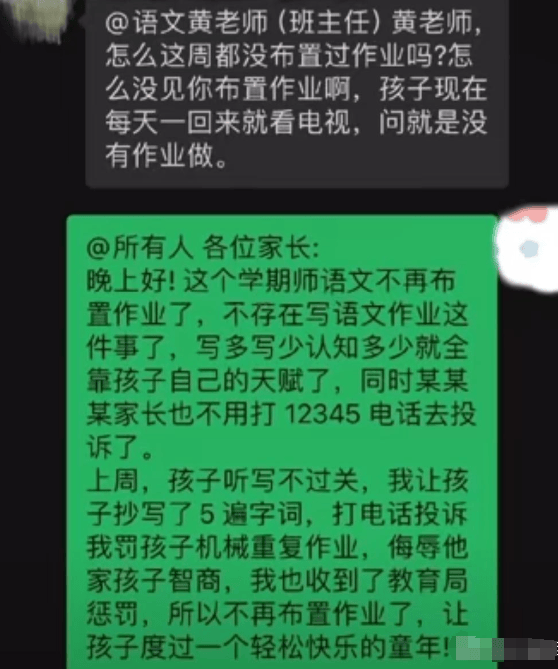

在强大压力下,这位老师的态度发生了变化,她开始选择“佛系”教学——上课照本宣科,不再管教学生,甚至不再布置作业。

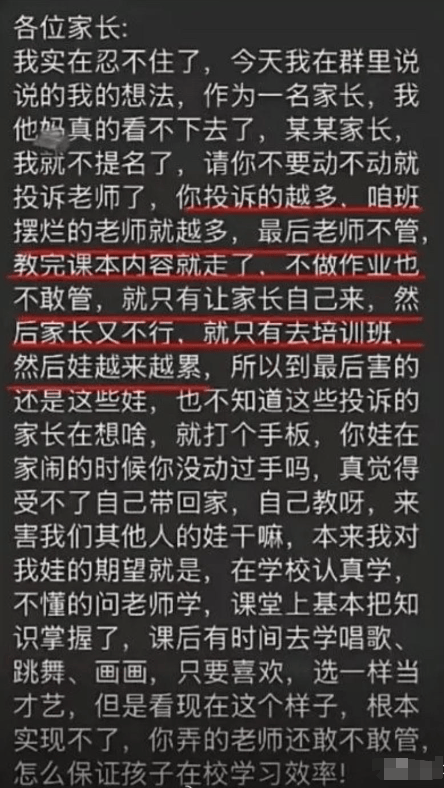

结果,班级成绩逐渐下滑,家长们开始不满,纷纷要求老师重新承担起教育责任。家长们在群里发声,表示自己已经无法忍受这种“放养式”的教育方式,认为老师应该对学生有更多的管教,而不是让他们“放飞自我”。

是不是过度保护孩子反而会害了他们?

其实,这件事的背后暴露出了一些教育上的误区。有些家长过于强调孩子的“舒适区”,认为孩子在学校受点委屈、不开心就会影响他们的成长和心理健康。

于是,这些家长对老师的任何“严厉”举动都非常敏感,认为这是不合理的体罚和侵犯孩子的权益。

然而,正如很多网友所说的,“过度的保护孩子,实际上就是害了孩子”。孩子的成长不仅仅是一个知识积累的过程,更多的是培养他们的责任感、自律性和应对挑战的能力。

如果孩子从小就没有经历过适当的惩罚和管理,那么他们如何在将来面对社会中各种复杂的问题和挑战?温室里的花朵经不起风雨,只有在风雨中成长,才能变得更加坚韧。

适当的惩罚和管理并不意味着残酷对待孩子,而是通过合理的方式帮助他们养成良好的习惯,纠正不良行为。

比如,老师使用竹尺轻拍学生手心,目的是提醒学生注意作业和行为,这并不会对孩子造成生理或心理上的伤害。

相反,这样的行为有助于学生理解什么是对的,什么是错的,培养他们的自控力和纪律感。

教育的真正问题:老师与家长的矛盾

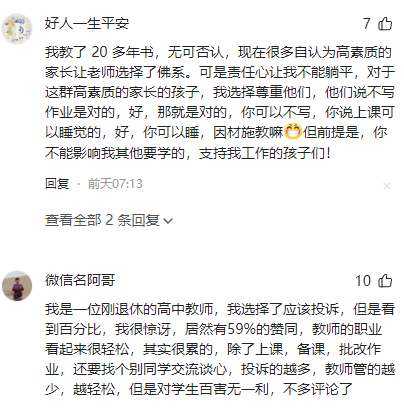

老师在教学中遇到的困境,反映了当前教育体制中的一些深层问题。老师作为一个教育者,既要传授知识,又要管理学生的行为,但在面对家长的不断投诉时,教师的管理权力受到了严重的限制。

有的家长习惯于“为孩子打抱不平”,看到孩子有一点不舒服就认为是老师的错,这种“保护过度”的做法,反而让孩子失去了正常的纪律和规范。

以深圳那位老师的遭遇为例,原本她是希望通过合理的管教帮助学生改正不良习惯,但因为家长的投诉,她不得不放弃对学生的管理,最终导致班级整体成绩下滑。

这不仅让家长感到愤怒,也让老师陷入了进退两难的境地。她如果继续管教学生,可能还会受到投诉;如果放任自流,又会被家长指责。

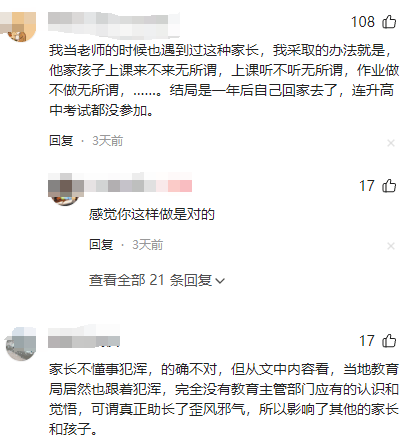

有时候,老师也是人,他们需要生计,需要保护自己免受不必要的风险。当老师面对家长的无理要求时,很多人选择了“佛系”教学,这种选择虽然看似逃避了责任,但却是老师为自己保护的一种无奈之举。

这种现象的存在,恰恰反映了当前教育体制中一些不可忽视的问题——教师的权威被削弱,家长的过度干预让教育变得畸形。

严师出高徒,家长应理解教育的真正意义

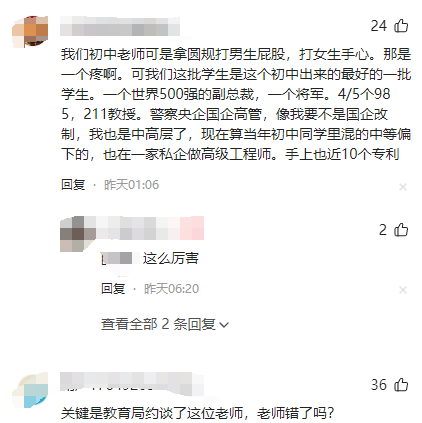

我们常听到一句话:“严师出高徒”。这句话不仅仅是在说老师的严格要求对学生成长的重要性,更是在提醒家长,教育不是一味的呵护和纵容。

学生在学校不仅要学会知识,更要学会如何做人,如何承担责任,如何面对挑战。所有这些,都离不开老师的引导和管教。

然而,现实中,家长们往往过于看重孩子的感受和面子,忽略了教育的真正意义。

当老师给孩子布置作业或者做出合理的管教时,家长们可能会认为这是“苛刻”的做法,甚至投诉老师。然而,这样的做法只会让孩子养成不负责任、不自律的坏习惯,最终害了孩子的未来。

正如那些曾经抱怨老师严格的家长所说,如果不做作业、让孩子放任自由,孩子们回到家只会沉迷于电视和游戏,而不是学到知识。

结果是孩子们的成长和未来受到了影响,甚至可能走上错误的道路。因此,家长们要明白,孩子不是永远需要“保护”的,而是需要在爱和管教中成长,才能真正成为对社会有用的人。

结语:教育不是一场讨好游戏

最终,我们得出一个结论——教育是一项严肃而复杂的工作,它需要老师、家长和社会共同参与。

老师应当有一定的权威,能够对学生进行必要的管教和管理,而家长则应当理解并支持老师的教育方式,避免因一时情绪做出过激反应。教育不是一场讨好游戏,孩子需要面对规则,接受挑战,从而成为真正有能力的人。

孩子的未来,不能只靠溺爱和保护,也不能仅仅依靠一味的批评和管教。我们需要找到一种平衡,在爱与严厉之间,在宽容与规范之间,培养出一代又一代既有能力又有担当的年轻人。