两个博物馆发烧友妈妈的对话:带孩子去博物馆,可以做些什么?

父母带着孩子在博物馆里,可以做些什么?我们怎么利用博物馆的资源,达到对孩子好的教育。

芭芭蕾:

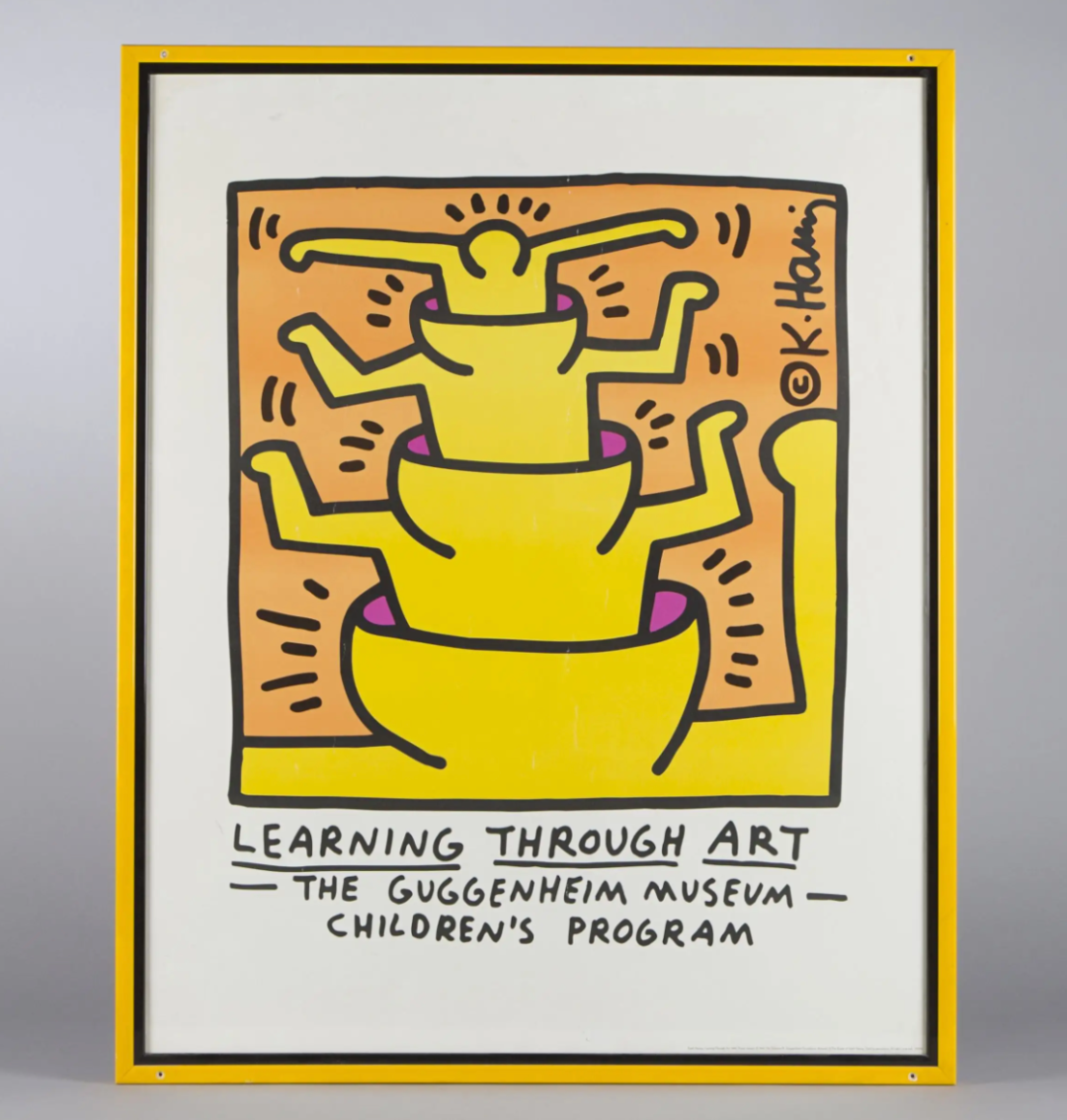

Hello,大家好,我先分享一张图片,这是我送给大家的礼物。它是凯斯哈林的作品,跟博物馆日也有点关联,因为它是凯斯哈林为博物馆的儿童项目创作的一个海报。

这幅画是不是很像杯子套在一起呀?这就是博物馆的外形,它在美国纽约,叫古根海姆博物馆,它的造型就是画上的这样,一层一层叠在一起。

这幅海报设计得很有深意,既画出了博物馆的造型,也寓意着孩子们就是浸润在这里,在智慧和艺术中获得成长。所以你即使不知道它是为博物设计的海报,你也会感觉到画上的形象,就如同孩子的节节生长一样,而且那些杯子两边长出了手臂,象征着我们是站在前人的肩膀上,变得很高,可以眺望远方。

我觉得这就是博物馆能带来的一种体验,也是亲子陪伴的场所,让你和孩子浸泡在这个艺术和智慧的环境里。

麦格:

我知道你是一个博物馆的发烧友,带着孩子去过很多国家的博物馆,包括你为盒子的公号也写过相关的文章,据我了解,在周末,你也带着一些孩子做过北京很多展览的导览。

所以我想知道,你认为博物馆对于孩子的一个成长,意味着什么?它能够对孩子的成长有什么帮助?

芭芭蕾:

首先是家长自己比较喜欢,他在这里是有收获的,或者说他感觉很舒适。之后,才是带孩子进入博物馆。

博物馆对于孩子的教育有很多的好处,比如增长知识,开阔视野啊。

第一,我想我们作为妈妈,之前有自己的爱好和兴趣。但是在一段时间内,特别是孩子很小的时候,你会压缩很多自己的东西,你会放弃很多。但是在孩子逐渐长大的过程中,你一定要找到一个东西,它能让你很好地陪伴孩子。当然有很多方式可以实现,你可以陪他去上课,陪他看书,陪他去做运动。但是我想说,在这个过程中一定别忘了,你还有一个作为妈妈的自我成长。

如果你能找到一个交集,又能育儿,又能保持自己原来的状态,然后又能在这里获得你们两个的共同成长。那这就已经是一个很高水准的目标了。而参观博物馆,或许就是一个很好的选择。

因为它相对于阅读,做手工、一起运动来说,它更能达成这个目标。你们双方都会从中获益,而且孩子肯定会有一个明显的感受,妈妈在博物馆的心情很好,你的求知欲也会感染到孩子。

另外,在博物馆里你可以保持你的高度,你有你的视线,他有他的视线,这在博物馆里完全没有问题。

所以我想说的是,在亲子陪伴的过程中,孩子会慢慢长大的,你要慢慢脱手,你要和他有彼此的空间。但有可能你从情感上不能割舍。那博物馆可能是一个很好的选择,等孩子到了差不多五岁以后,可以有一个很好的开始。

麦格:

我今天下午review 了我的朋友圈,因为我如果去哪儿旅行,或是去哪个博物馆,我都会将自己的感受分享出来。我发现原来这些年走过了那么多的博物馆,但我昨天和你说的那个博物馆,是给我印象很深的。事实上它的名字我都不知道,是我和儿子在荷兰阿姆斯特丹旅行的时候,我们在街头闲逛的过程中,无意闯入的一家博物馆。

当我一进去,视觉就有了一个挺大的震撼。全白的墙壁上,有很多用黑色线条涂鸦的图案,一面墙都是。黑色的地板上,散落着一个又一个的红色纸团儿。

当游客经过时,他的脚可能会碰到这些纸团。就像我儿子,他会像踢足球似的把纸团踢到另外一处。所以说这些红色小纸团是在不断流动着的。也有很小的孩子,他会捡起一个纸团扔出去,也挺有意思的。因为纸团足够轻,即使打在别人的身上,也不会造成伤害。就是说这个细节的设计是一个相对安全的装置。我当时觉得挺吃惊的,没有想到这么一个简单的设计,竟然达到这么好的效果。

再回想一下,黑色的线条,白色的墙面,黑色的地板,红色的小纸团就是点。这个展馆整体的设计把美术元素中的点线面呈现了出来,用这么简洁的语言。但是整个博物馆的氛围和调性就高大上了,让人印象特别的深。所以我现在回忆起来,第一时刻还是会记得这个名不见经传的博物馆。

所以博物馆对于我来说,它不仅仅是墙壁上所展览的那一个个的作品,一幅幅的画,或者一个个的展品。博物馆本身就是一个场域,当你进入时能够感受到的氛围,而那个氛围本身对孩子来说,就是一个教育的场所。

芭芭蕾:

非常好,你所描绘的这个博物馆,不管它在哪,也不管它叫什么。但是它的那种感觉长久的留在你估计还有孩子的印象中了。这就是我特别想说的。它可以是一个你和孩子共同成长的空间。

我们现在的资讯这么发达,我们有好多好多看不完的绘本,有很多的视频影像资料,比如BBC给孩子讲历史的记录片,讲的又清楚又生动。甚至我们还会有那种VR虚拟的博物馆参观。

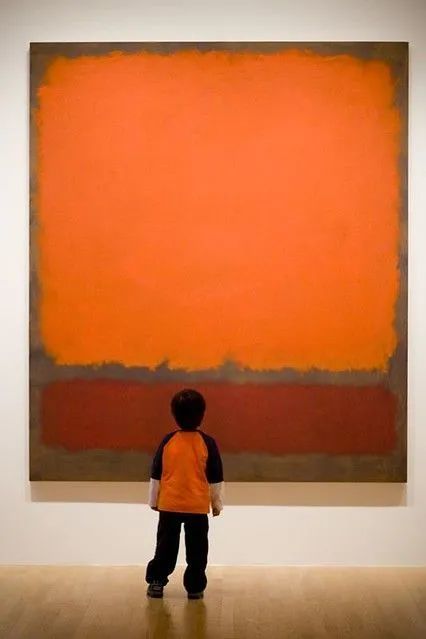

在这么多的资讯包围的情况下,为什么我们还要带孩子去到博物馆,去到这个空间?我觉得博物馆里那种现场感和真实感,是现在网络和虚拟环境盛行里,孩子格外需要的一个东西。

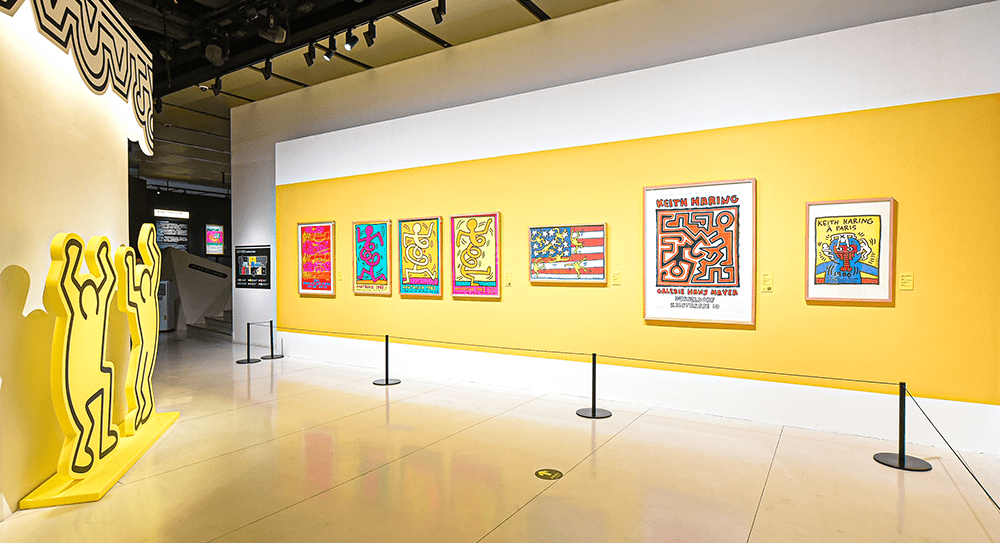

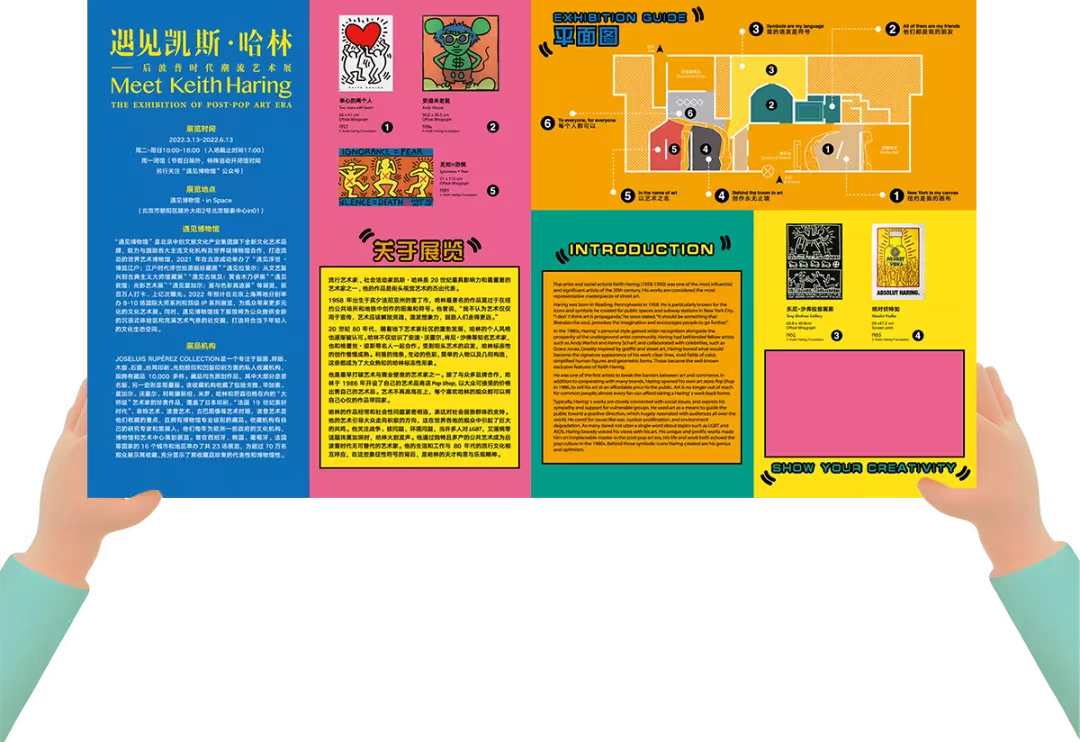

其实国内现在很多展也被精心的设计过,比如今年在北京的凯斯哈林展,场馆设计就特别适合孩子,一进门就是纽约城市的样子。第五大道就在这里出现了,凯特哈林在地铁里画画。

这个场馆模拟了地铁车厢的样子。所以它的现场本身的设计,展品的布置,它里边的行进路线都有特别的设计,做的非常的精心。

麦格:

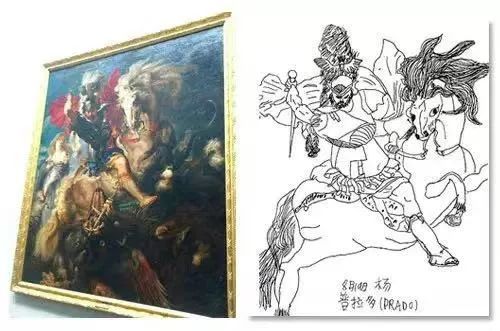

我还想补充一点,因为我是比较感性的,看展览也是一个纯粹感性的角度。所以我想说展馆里那种沉浸式的浸润,对孩子影响是非常大的。我继续分享一个真实的经历。有一次我带儿子去西班牙马德里的普拉多博物馆。它是世界第四大博物馆,馆里展藏了很多本土画家的作品,如说西班牙国宝画家戈雅,还有画《宫娥》的委拉斯开兹,里面有大量他们的作品。

展馆里有一个事情,我觉得也特别难忘。我儿子那时大概八岁,刚刚开始学画。基本上也就是写生一个很简单的人物轮廓,还勉强凑合。我们走进一个特别大的展厅,中间有一幅巨大的画,画面上是一个骑着骏马的将军,挥舞着枪,充满力量感,特别有气势。因为画的尺幅特别大,现场的冲击是特别强烈的。

可能很多男孩都会喜欢这类题材的画。所以当我儿子站到这幅画面前时,就被震住了。他当时很激动地说:“我要把这幅画画下来。”我就有点吃惊,因为我知道他刚刚开始学画,这么大一幅画我觉得他不太有可能画下来,但是我也没阻止,结果他真的就把那幅画整个儿地画下来了。

我觉得这就是孩子在博物馆里所体验到的那种真实的震撼,能够让他有画画的欲望,这是多么好的体验。这和翻看画册带给孩子的冲击是无法比拟的。

那天还发生了一件特别好玩的事,因为我们在博物馆里,看了很多裸体的画像。当我们回到酒店时,我儿子去洗澡,然后他就赤裸着身体,从淋浴间里冲了出来,自己摆着pose,在镜子面前仔细观察。

那场景我现在想想都好笑。这一定与他在馆里看到太多裸体作品受到的视觉冲击有关。当他回到酒店淋浴时,他突然觉知到了自己的身体,所以他一下子就跑到镜子那去观察自己了。所以这就是博物馆能够带给孩子的现场震撼力。

芭芭蕾:

我觉得你说的经历,就是我想说的真实感和现场感。我们在美术馆所获得的现场感,和我们从画册中,或者视频里带来的感觉完全不同,因为你可以用手去真实地触摸。

因为平时给小朋友设计课程和讲课,不仅有艺术展的课,还会有文史的课。我会经常跟他们说,要看一眼啊,一定至少要看一眼。就是它跟图片不一样,你要通过这种真实感,去了解历史的真正面目。

比如说牧野之战,要和孩子们如何去讲述?我们在国博看见一个不起眼的容器叫做簋。里面刻的字告诉我们牧野之战是在一个甲子年的早晨发生的战争,谁赢了,谁输了。这段历史透过一个真实的东西传递给你,我觉得对于孩子来说很重要。

你要用你的眼睛看,然后用你的脑子去思索,而不是将书上的东西装到脑袋里。这是我们去博物馆观察、学习和探索的最终目的。孩子对牧野之战知道多少其实并不重要。但是他要有独立的思考能力、判断能力,并找到这样的途径和方法,这是更重要的。

我们最终想让孩子成为什么样的人,我们自己要成为什么样的人?抱着这样的初衷,再来看我们去博物馆的目标是什么?我们要做什么?我遇到问题怎么办?就可以好好来解释了。

麦格:

特别有同感。我觉得父母带孩子去博物馆,真的是不只是孩子受益,我们自己也是收获满满。在博物馆里,你不仅仅看到的是一件件真实的物品,而是借由这些物品去感知那背后的一段历史,它们会带给我们思考。比如我去大英博物馆,当我看到那么多古代的文明穿越了时空呈现在面前时,历史的气息就那样扑面而来。

那些木乃伊,巨大的石雕,还有帕台农神庙的雕像,你能感受到那曾经是多么辉煌的历史。我当时唯一的感觉就是,我们每一个个体在整个历史长河中不过就是沧海一粟,人的一生是多么的有限,我们在这个有限的时间里,要去做什么事情?这是给我特别大的一个触动和思考。

芭芭蕾:

是的,我们的每一次参观,都可能有一种体验,一种感觉。这种感觉的美好度或舒适度,会驱动着你去做很多事。你有可能是一次又一次去期待另外的展,或是去另一个城市走走,这个过程对孩子影响特别大,如果他的每一次博物馆体验都很美好,他一定下次会想再来。

所以我们说的内驱力,或者驱动力,都是在点点滴滴中、一次一次观展的过程中积累出来的。

我这边有一些孩子,尤其是男孩子,他会对文史特别感兴趣。但有艺术展的时候,他妈妈说孩子对艺术没兴趣。但是这个孩子真的去了一次艺术展,跟得特别好。

如果他妈妈不去做一次尝试,只以他的兴趣为导向,当然这是没问题的。但如果不去为他去多开一些窗户,你永远都不知道他还能有什么可能性。博物馆是一个很低的门槛,吸引你去帮孩子打开好多窗户,让他看到更大的一个世界。

麦格:

是的。看博物馆就是这样一点一滴的积累,你和孩子会越来越乐在其中。虽然我儿子现在已经十九岁了,平时在家和我说的话都很少,是非常独立的人了。但是他还会偶尔问我,最近有什么展可以看。这其实也证明了我们在博物馆中建立的亲子连接,打下了很好的基础。

所以即使他这么大了,我们依然会有机会一起去看展,并可能引发一些特别有意思的碰撞。

芭芭蕾:

是的,博物馆其实串起了我们很多亲子陪伴的美好。而且并不只是你去陪伴他,在这个过程中,你保持了你自己,所以你们是平等的,所以这个习惯就像个桥梁能一直延续。

我女儿其实只有八九岁。平时我总觉得她还小,不太有很多观念上的交流。但就是在一次一次的观展过程中,我真的发现我们是有差异的。她在展览中有什么想法,会反馈给我。我会发现她和我喜欢的是不一样的。她虽然是我的女儿,天天跟着我一起读书,但她就是有自己独立的想法。比如在达利和夏加尔中间,她会更喜欢达利。

我和她说,你看夏加尔的画多美呀,她说是挺美的,可是那又有什么意思呢?达利比他有意思的多。她说完这个话,我才发现,其实我对于现代艺术的领悟还是挺差的。而她在这方面比我懂,她get 到了。

麦格:

是的,有一年,我带儿子去伦敦。正好皇家艺术学院有个鲁本斯的展,于是我们就去看了。

那时候我儿子大概十三岁了,他浏览了一圈之后,就锁定了一幅画开始临摹。那幅画我记得是一个老虎要去吃人,旁边的另外一个人想去救他,就是很有那种瞬间的紧张感。展厅里当时有一群老头儿、老太太也在看展,我不知道是哪个国家的,但肯定不是英国人。

有一个老太太也坐到了我儿子写生的那幅画前,掏出本子也开始画。两个人都画完了,老太太凑过来看了一下我儿子的画,然后又把自己的画本给他秀了一下。两个人没有任何的语言交流,但是互相看完画,这一老一小相视而笑。然后老太太用她的肩膀碰了一下我儿子的肩膀,我当时觉得那个场面特别特别的温暖。

所以人与人的交互,在博物馆里是有可能发生的。因为一幅作品而结缘,可能你们面对它找到了一些相同的感受,或是获得了共鸣。这一老一小,两个完全陌不相识的人,因为一幅画达到了某种精神上的交流。

“带孩子去博物馆,

父母要提前做攻略吗?”

芭芭蕾:

看情况,我会做攻略,如果没有时间和精力,可以在博物馆找到导览,更好地带孩子去观察和了解展品。在现场如果有这样一份东西,就是对他参观博物馆有效性的一个很好的保障。

我在做博物馆课设计时发现,不管是艺术展、历史展,我们要挖掘的东西很多。人文和历史都有内在联系,最好给孩子一些前期的准备。例如通过绘本先了解相关背景知识。

看展还可以帮助孩子了解一个城市的文化,例如北京现在正在展出的凯斯·哈林展。他是流行文化的一个代表人,那我们带孩子去看展时,看的是什么呢?

图片来源:遇见博物馆

凯斯哈林把纽约当成了画布,在展厅中可以通过相关布置了解纽约这座城市。凯斯哈林为瑞士的某个音乐节设计的海报,还可以成为启发孩子音乐性的启蒙点之一。看展还可以让孩子学会挖掘很多背后的故事。

在博物馆里,我们都强调博雅通识,打通人文和艺术之间的联系,而不是单纯地讲解一个产品。要学会通过绘本、音乐的预先准备,搭建孩子与展品之间的联系。让孩子看展的时候不是能够触发自己的某个点。

如何帮助孩子更好地观展呢?

芭芭蕾:

家长们可以做一个导览手册。在设计导览图的时候,家长们可以设置一些寻宝图,让孩子去找图中标注的东西,这会让孩子更加积极地参与进来,也是每次我组织博物馆展览活动时,孩子们都特别喜爱的一个游戏环节。

例如,你可以设置为找到几个作品?找哪些作品?找到后有什么奖励等等。

大家可以随身携带一些纸笔、剪刀、胶棒之类的工具,可以将这些小的标识贴在本子上。孩子每找到一个,给他盖一个章。孩子们特别吃这一套,会有满满的成就感。

几乎所有博物馆或展览馆都有相关海报,可以将海报剪下来贴在你的小本本上,一般这些海报也很具有美感,收集起来,也能锻炼孩子的审美力。

图片来源:遇见博物馆

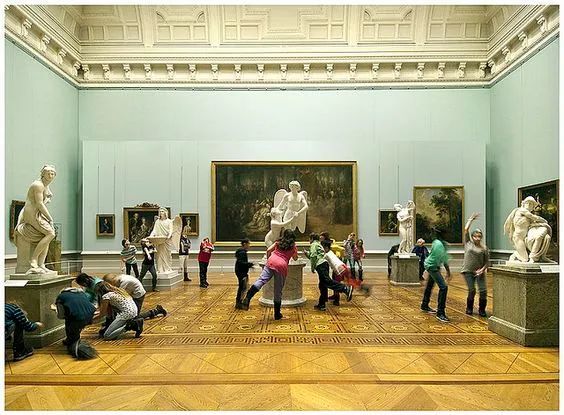

多去博物馆还有一点是这种沉浸感是在线上所感受不到的。孩子能够更好地感受一幅画的肌理,一个作品的色彩,一个雕塑的力量感等等,是其他场所无法替代的。

在上面我们讲了第一点是让孩子和博物馆产生链接,第二点就是要想办法抓住孩子的兴趣点,毕竟参加一场展览还是挺累的,若是遇到突发事件要做好准备。可以选择孩子比较精神的时刻去看展。家长们也可以提前准备一些安静包,包里放一些小乐高或者其他孩子喜欢的东西,当他们闹的时候可以应急。

孩子们去看展,你要找到一个切入点。网上的资料很多,家长们可以提前了解一些。哪些知识点是孩子需要学习的,可以找绘本、视频等让他们提前了解。但是,千万要注意,不要指望孩子一次能get到全部。孩子的学习是循序渐进的,螺旋上升的。带孩子多去博物馆浸泡就可以。家长们不要有过多期望。

只要你带他到那样的环境中,你都不知道他会给你怎样的惊喜。

第三点是将去博物馆做成一种仪式感,时不时地带孩子去看展,让他们形成一种习惯。不管是历史啊、人文啊、艺术啊,都是一个长期熏陶的过程,不要要急。

多大的孩子可以参观博物馆?

芭芭蕾:

我认为即使孩子是婴儿期,也可以由父母带着去博物馆,当孩子习惯那种场域后,长大了就自然而然地习惯去博物馆。若是孩子太小,可以选择孩子状态好的时候,带他去一个小时,随着孩子年龄的慢慢增长,逐渐加大时长。

当真正能让孩子接触展品的时候,三四岁就可以去了。年龄本身并不是太大的问题,而是父母为孩子,提前做了多少准备工作。艺术展类,低龄的孩子去完全没有问题。而文史类的展览,最好六岁以后去,效果会更好。

艺术展真的特别建议大家在孩子低龄的时候带他们去,不要设限,各种类型的艺术展都可以尝试,把这个小窗户给打开,一定会有惊喜。

麦格:

每个展览都是不同的,它由不同的人,不同的艺术家所带来,带着他们的思考与视角而来,这些不一样的思维方式,会让我们自己发生一些转变。所以,带孩子去看展,就是带他去看一个更大更宽广的世界,通过认识这个世界,最终还是回归到认识自己。

当然,我们带孩子去看展,不仅仅只是为了孩子,我们自己也能有很多收获,欣赏这些展览,可以抚慰心灵,让我们的精神得到享受。那种享受是日常生活中其他东西给不了的,只有在那样一个空间里才能被激发出来。正是因为看展能给我们带来这种特别的感受,所以我们才会愿意一次又一次走进展厅,接受一个又一个的精神洗礼。