独家专访网文作家齐橙:揭开中国工业强国崛起秘密

“中国工业的崛起充满着鲜为人知的故事,网络文学作家齐橙凭着深厚的技术知识,熟悉中国工业历史,成为中国工业小说的代表作家。他指出中国老一代的领导人早就为今天的关税战超前布局。”

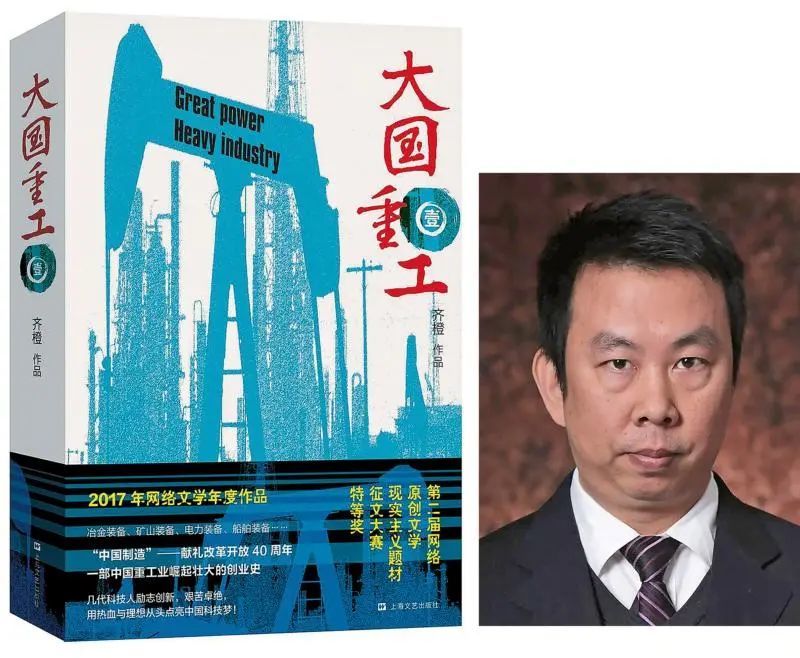

▲ 作家齐橙与代表作《大国重工》

齐橙小档案

齐橙,原名龚江辉,1969年生于广东省陆丰市,中国社科院工业经济研究所博士,现为北京师范大学经济与工商管理学院副教授、中国作家协会会员及阅文集团签约作家。长期从事工业史题材网络小说创作,代表作品有《大国重工》、《材料帝国》、《工业霸主》、《何日请长缨》。曾获第五届中国出版政府奖,获中国作家协会“新时代文学攀登计划”、“国家出版基金资助项目”,多次获中宣部、新闻出版署等部门推荐。

中国经过多年努力,已经建立了领先世界的工业体系,在无人机、电动车、AI等领域取得了显著成就,挑战美国的技术霸主地位。尽管面临中美关税战等外部压力,但中国的产业集群展现出强大的抗压能力,凭借完整的工业配套和强大的工程师红利,中国工业依然具备超强的竞争力。

亚洲周刊为此专访了网络作家、中国工业发展史专家齐橙(龚江辉),他是具有深厚技术基础的网络作家,对于中国工业史的发展了如指掌,数以百万计的读者被他对中国工业发展背后的文化思想、战略思维及人物小故事所吸引,其《大国重工》和《沧海扬帆》等都是中国「硬核」工业网络小说的代表。

在访谈中,他将探讨中国由工业大国迈向工业强国的崛起历史和未来趋势。以下为采访摘要:

Q

《大国重工》从1980年代装备进口谈判写到自主创新,若将主角冯啸辰置于今日中美技术博弈中,他会如何思考破解「卡脖子」困局

其实在新中国70多年的工业发展历史上,我们一直都在追逐,老一代领导人在建立初级工业体系时就已经瞄准目标,要自己掌握所有技术,否则就会面临国外的技术封锁,受制于人。国务院也在1983年发布了110号文件《关于抓紧研制重大技术装备的决定》,再次将重大技术装备发展提升到国家战略的高度,力求通过合作制造掌握最关键的技术。

所以当目前中美出现一些问题时,我们其实无需担心,因为老一辈的领导人早就开始布局应对了,小说里的冯啸辰就是中国几代工业人的缩影。包括现在中美之间在半导体方面激烈的竞争,早在20多年前,国家就已经制定了关于「极大规模集成电路制造装备及成套工艺」的02专项。

2010年,中国制造业GDP超过美国,并连续十多年位居世界第一,世界已离不开中国这座超级世界工厂,而当前中国更建立了领先世界的工业体系,无人机、电动车、AI产业等都是例子。

Q

您如何评价中国飙升为全球第一工业强国的发展?中俄美未来的国际产业分工,您有何观察和展望?

我认为称呼中国为第一工业强国是没有问题的。中国工业的崛起,让美国作为金融国领袖的地位岌岌可危,因为金融一定是建立在工业基础上的。

二战之后,美国凭借强大的工业实力推出帮助欧洲重建的马歇尔计划,美元也因之成为世界货币,但现在美国制造业衰落,工业空心化,长远来看,金融地位也会随之衰弱。

而中国凭借强大的工业后盾与多元化能源体系,与许多国家建立人民币结算等合作机制,未来甚至有可能成为新的金融领袖。

俄罗斯作为传统能源强国的地位可能会逐渐淡化,除了传统油气,水电、风电、太阳能等新能源也在其他国家不断发展。

Q

《工业霸主》描述产业集群如何帮助技术升级,您如何看待长三角、珠三角产业链在中美贸易战中的抗压表现?

长三角、珠三角的产业集群具有很强的抗压性,在世界上占据不可替代的地位。虽然一些企业末端的组装、贴牌、出口环节可能会迁移到越南、墨西哥等地,但核心工艺和完整的工业配套依然在中国。其他小经济体量的国家很难建立起像长三角、珠三角这样完善的产业集群,也很难在几十年内达到中国工业体系的完备程度。

我四月初在浙江走访,观察到当地的许多民营企业具有很强的应变能力,即使受到贸易战影响,订单暂时停滞,但他们可以转向内需、开拓不同国家市场、转向其他行业等,他们并不担心。

而且从长期来看,供给方和需求方是互相不能脱钩的,美国的政策是违背经济规律的,不可能长期持续,所以中国产业集群的优势依然明显。

Q

《材料帝国》中展示了知识分子与工人的协作模式,这对当前工程师红利、少子化、提升新质生产力等有何启示?

在《材料帝国》和《大国重工》中,知识分子与工人的协作模式已经实现了。

中国在改革开放初期靠的是人口红利,2008年后靠的是工程师红利。中国是全世界工程师最多的国家,自改革开放以来,中国培养的理工科本科毕业生已经接近一亿人,理工科人才的数量甚至超过了英国、德国、日本等国家的人口数,为发展新质生产力提供了强大的智力支撑。

随着技术的发展,尤其是AI等新技术的兴起,纯粹的体力劳动需求在下降,而进行脑力劳动的工程师需求在上升。在脑力劳动方面,中国可以在任何一个领域进行饱和式攻击,搞脑力的人海战术,这是其他国家难以比拟的优势。

Q

如何在智能制造时代承载您笔下的「师徒制」、「八级工制度」等计划经济时代的精神遗产?

随着时代的变迁,传统的师徒制和八级工制度必然会受到冲击。现在交通、通讯更加发达,信息交流更加便捷,年轻人有更多的就业选择和机会,他们不再愿意像过去那样在一个单位、一个岗位上待一辈子。但是,只要保持对工作的敬业精神和追求卓越的态度,这种工匠精神就能在新时代焕发光彩。

现在的年轻人虽然没有经历过漫长的培养过程,但知识的更新和交流速度更快,过去培养一个八级工要30年,但是现在培养一个一流的程序员也许只需要3年,要相信年轻人,相信新一代,我认为年轻一代的功夫比我扎实,知识面比我广,他们在单位时间内获取的信息量比我年轻的时候更多,这是新的学习模式的变革。

Q

您曾将作品比作「大人的童话」,这种浪漫化写作表达如何平衡工业题材的厚重感与网络文学娱乐性?

工业题材本身并不枯燥,它也可以很爽、很具有娱乐性。比如大阅兵时观觀眾看到坦克等武器装备的展示,那种钢铁洪流的冲击力是非常震撼的。工业题材的厚重感本身就具有很強的娱乐性和吸引力。

在写作时,我会通过穿越等元素来增强历史代入感,让读者更容易接受和喜爱。虽然我的作品在情感描写方面有些不足,比较直男,但毕竟我的作品主要是为了展现工业的魅力,而不是单纯的爱情情感故事。

Q

您笔下的情节曾被称为「工业爽文」,现实中中国新能源、高铁产业等方面的逆袭是否印证了这种叙事逻辑?

是的,现实中中国在新能源、高铁等领域的逆袭确实印证了这种叙事逻辑。

其实在欧债危机期间,中国就已经在海外进行了大规模的并购,比如三一并购德国的普茨迈斯特等案例。通过这些并购,中国企业不仅提升了自身的技术水平和竞争力,也实现了对西方工业企业的逆袭、追平乃至超越。

这种情节在我的作品中也有所体现,它反映了中国工业的崛起和强大。

Q

您如何看待AI和机器人技术在工业生产中的应用?

AI和机器人技术在工业生产中的应用场景已经非常广泛,中国每年的工业机器人的装机数量已经超过全球的一半,在工业AI应用方面,中国可以说处于世界第一位。因为中国拥有庞大的制造业基础和丰富的工业应用场景,为AI的训练和应用提供了得天独厚的条件。

然而,在通用大模型方面,美国可能有一定的优势,但在工业应用方面,中国的大数据和迭代技术是领先的。比如在自动驾驶领域,中国的电动汽车企业正在迅速崛起,凭借大量的应用场景和数据,中国的自动驾驶技术必将超越特斯拉等国外企业。

Q

面对AI革命与绿色转型,您是否会创作《大国重工2.0》,加入半导体战、碳中和等新战场?还有哪些新的写作计划?

目前我还没有明确的计划续写《大国重工2.0》,但即使不是我来创作,也会有其他作者关注并写出优秀的作品。

目前我的新作品《沧海扬帆》正在起点中文网上连载,讲述一名在「科学院过程工程研究所」的数据员高凡穿,他有「人形自走数据库」之称,并巧合地穿越到1982年,在改革开放大潮中扬帆搏浪,引领中国化工产业走向辉煌的故事

我后期也会写一部关于中国东南沿海乡镇企业崛起的小说,正在酝酿中。

策划:邱立本

编辑:王可心

审核:宋阳标