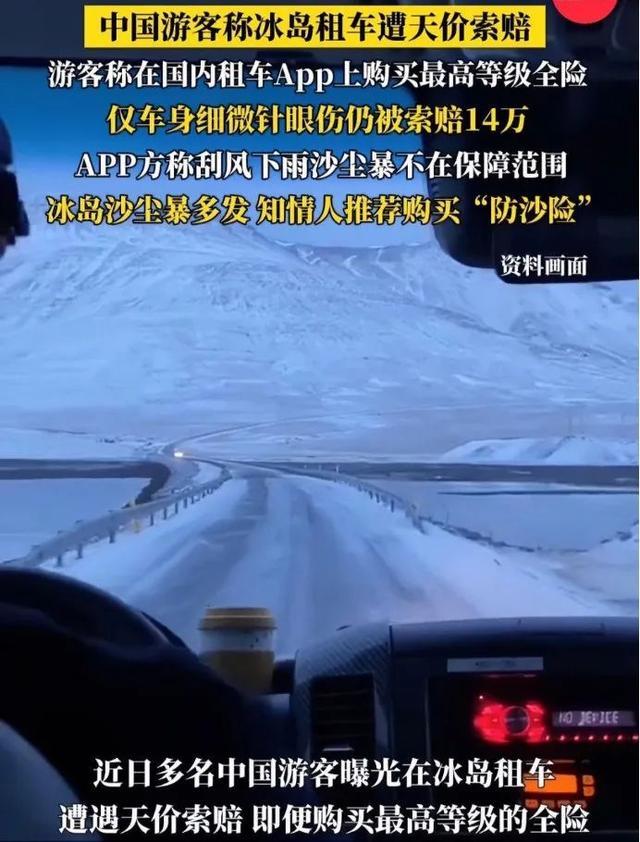

天堂并不“天堂”,中国游客在冰岛租车遭天价索赔,高达14万

今年三月,重庆的汪女士和丈夫满心欢喜地踏上了冰岛自驾之旅。

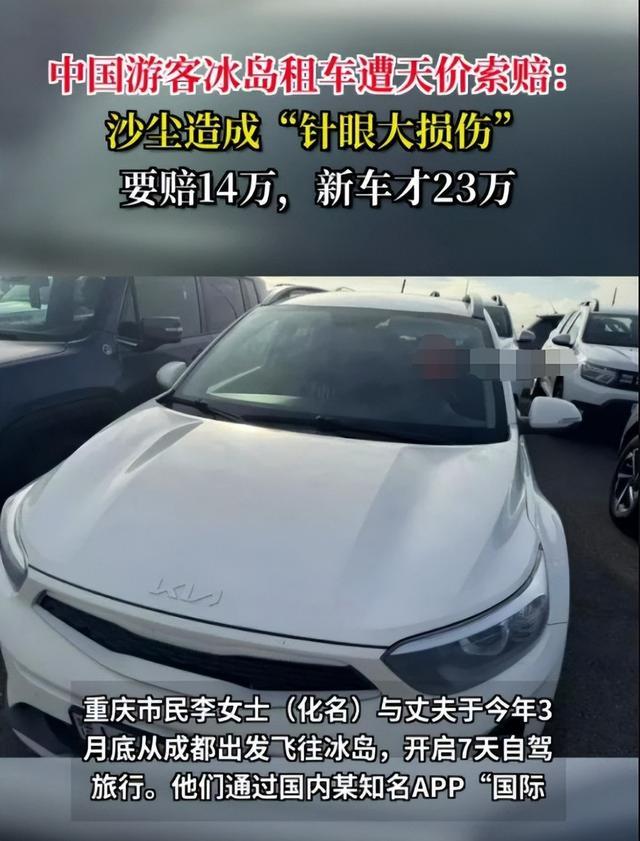

行前做足了功课的他们,特意在国内某知名旅行软件上租了一辆起亚小型SUV,七天租金2000元。

为求安心,他们还咬牙买了平台上最贵的“超级全险”,七天总共900多元。

APP客服信誓旦旦地保证:“这是最高级别的保障,连玻璃和轮胎都有5万保额专门覆盖。”

可这份“安心”,在冰岛南岸的狂风中碎了一地。

冰岛南岸的风裹挟着沙粒,像无数细小的刀子划过车身。

行程结束时,汪女士夫妇仔细检查了车辆:挡风玻璃上有几道发白的划痕,引擎盖和后视镜上散布着一些针尖大小的凹点,不凑近根本看不出来。

想着自己买了“全险”,他们坦然地将车开回了租车行Alamo的门店。

还车时,租车行的工作人员绕着车慢悠悠转了一圈,站在车前打了几个电话。

挂断后,他面无表情地转向汪女士的丈夫:“车辆有损坏,需赔偿243万冰岛克朗。”约合人民币14.3万元。

这个数字,让两人瞬间懵了。

那辆起亚SUV,在冰岛官网的全新售价不过23.6万元人民币。14.3万的赔偿,相当于车价的60%以上。

更离谱的是,租车行没出示任何检测报告,没把车送检,仅凭肉眼观察和几个电话,就当场要求他们刷信用卡付款。

语言不通的夫妻俩慌了神,紧急联系国内租车平台。平台客服只回了一句:“请先垫付。”

可能是额度不足,租车行拿着汪女士的信用卡反复刷取243万克朗未果。

眼看航班起飞时间逼近,工作人员寸步不让:“不付清不能走。”

最终,在被迫刷了4000美元后,两人才被放行离境。

这笔钱,租车行连张收据都没开。

回国后,真正的糟心才刚开始。

汪女士多次联系平台理赔,对方总以“车辆仍在冰岛检修”为由拖延。

一个小划痕要“修”三个月?她无法理解。更让她愤怒的是,平台最新反馈仅同意“走6000元玻璃险”,对剩余的天价索赔含糊其辞。

这场闹剧直接打乱了他们的欧洲之旅。整个16天的行程,挪威6天+冰岛7天+布达佩斯3天,总预算才3.5万元。

“后续在布达佩斯的开销,全靠找朋友借钱。”汪女士事后无奈地说。

无独有偶,北京的车女士在冰岛租车后,也坠入了相似的“索赔陷阱”。

今年6月8日,车女士在Europcar租车行顺利还车。

工作人员仔细检查后挥手放行,未提出任何问题。她以为旅程圆满结束,哪知18天后,一封英文邮件猝不及防地砸进邮箱:

“车辆发现沙尘暴相关损伤,请支付22万冰岛克朗,约1.3万元人民币。”

更诡异的是,一周前她的信用卡已被莫名扣款4300元人民币,扣款方显示为“冰岛阿克雷里”。

她发邮件追问,对方不理不睬,紧接着又来了这张天价账单。

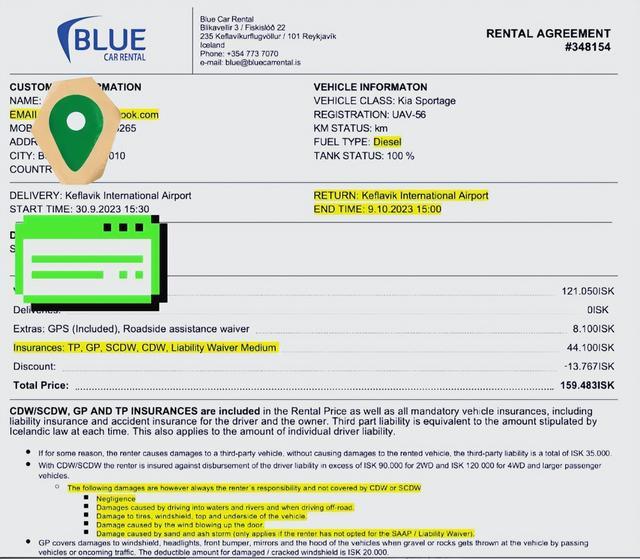

租车行在邮件中“引经据典”:根据合同中的“碰撞损害免责条款”,沙尘、灰尘等环境因素导致的损伤,“任何保险都不赔”,责任全在租车人。

车女士气得直接停掉了信用卡:“还车时不吭声,隔这么久才索赔?谁能证明这些划痕是我造成的?”

明明买了“最高级别保险”,为何沙尘损伤一分不赔?问题其实隐藏在了保险合同的免责细则里。

记者调查汪女士使用的租车APP发现,她购买的208元/天的“尊享套餐”虽号称“全险”,但其“车辆碰撞保障”一栏明确标注:“不保障由于自然灾害或不可抗力因素导致的损失。”

当记者追问“沙尘暴刮伤车是否理赔”时,客服回答干脆:“那不保障的。”

冰岛租车行对此心知肚明。它们通常要求游客额外购买一种名为“防沙险”的附加险,才能覆盖风沙刮擦。

然而,国内租车平台在推销时极少主动提及此险种,客服甚至建议“到当地门店再咨询”,等游客到了冰岛,往往因语言障碍或时间紧张而忽略。

冰岛人工成本高昂,轻微损伤的维修报价也远超想象。例如补一道漆,人工费可能高达800美元。

部分租车公司更以“局部修补影响美观”为由,要求对整块面板甚至全车重新喷漆,维修费瞬间飙升到数万元。

冰岛的冰川与极光本应编织出梦幻记忆,却被几道沙尘划痕造成了维权噩梦。

汪女士的遭遇在社交媒体发酵后,冰岛旅游局已约谈涉事租车公司,承诺“提升透明度”。

但冰冻三尺非一日之寒,从合同陷阱到定损黑箱,中国游客的“信用标签”成了部分不良车行眼里的“提款密码”。

“出发前我刷了无数攻略,都说要买全险,没人提防沙险是另一回事啊!”

汪女士的困惑道出了跨境租车的隐患:信息差成了牟利工具,而信任成了最昂贵的消耗品。

远方不止有诗意,还有算计。

有人说,或许只有把保险买对、把证据攥紧,才能不被一张天价账单骤然锁死。

但要宰客的刀,总会设置各种各样的陷阱。

要去国外自由行,谨慎而行,方能保护自己。